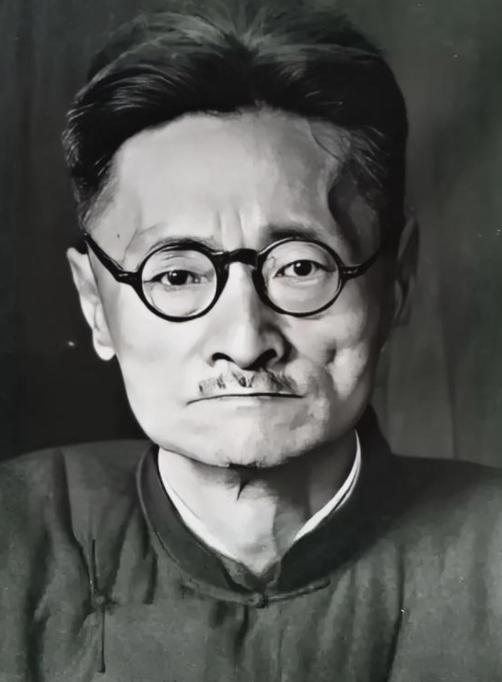

1917年,刘文典到北大教书。一天,辜鸿铭问他:“你教什么课?”“汉魏文学。”刘文典恭敬地回答。“就你?”辜鸿铭冷笑地瞥了他一眼。 1917年的北大,学术气氛空前活跃,新旧思想的碰撞如火如荼。年轻的刘文典刚刚加入这所文化交锋的中心,带着满腔热情和一份教学计划,准备在这里开设汉魏文学课。然而,他未料到,一场意外的对话让他猝不及防。一天,北大校园的林荫路上,他遇到了辜鸿铭。 “你教什么课?”辜鸿铭抬眼扫了他一眼,语气不冷不热。刘文典稍显拘谨,但仍恭敬地答道:“汉魏文学。”没想到,辜鸿铭冷笑了一声,丢下两个字:“就你?”短短的两个字,充满了轻蔑和质疑,让气氛瞬间凝固。 辜鸿铭为何如此傲慢?他的轻视并非偶然。作为北大的“传奇怪杰”,辜鸿铭是清末民初文化保守派的代表人物。他早年生于南洋,精通九国语言,拥有十三个博士学位,在中西文化之间游刃有余。 然而,他却选择捍卫中国传统文化,坚持穿马褂、留长辫,甚至公开宣扬儒家礼教与皇权思想。他的这些行为在新文化运动的洪流中显得格格不入,也使他成为很多新派学者眼中的“异类”。 辜鸿铭对刘文典的不屑,其实是新旧文化交锋的缩影。对于他来说,汉魏文学是国学的精髓,只有具备深厚文化积淀的大师才能胜任讲授。 而在他眼中,刘文典不过是一个初出茅庐的“后辈”,不足以承担如此重任,更不用说刘采用的教学方法与传统国学传承方式完全不同。 然而,辜鸿铭的傲慢并不令人意外。在北大,他经常用自己的方式回应学生的轻视。课堂上,他曾被学生嘲笑留辫子落伍,他却一语反击:“我的辫子可以随时剪掉,但你们脑袋里的辫子,却难以剪除。” 一次在西餐厅,几名北大学生用英文嘲讽他的穿着“不配吃西餐”,结果辜鸿铭用流利的英语回敬:“我吃西餐的时候,你们还没出生呢!”这样的回击让人瞠目结舌,也让这位老先生成为北大的“独特存在”。 而另一边,刘文典并非无能之辈。他1889年出生于安徽,少年时师从章太炎,深受国学熏陶,后赴日本留学,接触现代学术方法。 他对汉魏文学有着深入研究,试图将传统经典与现代教学方法相结合。他的课堂上,既有文本细读,也有对历史背景与文学美感的分析,这些内容吸引了许多学生。然而,这种“新派”教学模式在辜鸿铭眼中,显然是不够“纯正”的。 刘文典虽然年轻,但他的“狂”与辜鸿铭的“傲”形成了鲜明对比。他在学术上的自信令人敬佩,而他的性格更是充满传奇色彩。1928年担任安徽大学校长时,他因拒绝迎接蒋介石的视察,并发表“大学不是衙门,何须向权贵献媚低头”的言论,招致蒋介石不满。蒋介石扇了他两耳光,刘文典则踹了蒋一脚。这一事件引发轰动,更让他“民国第一狂人”的称号不胫而走。 然而,这场校园里的短暂对话,并非仅仅是个人冲突的表演,更是那个时代新旧文化碰撞的真实写照。 北大是新文化运动的中心,聚集了如陈独秀、胡适、鲁迅等思想先锋,也包容了辜鸿铭这样的守旧者。这种新旧交锋的氛围,得益于蔡元培校长的“思想自由,兼容并包”的理念。 他既欣赏胡适等新派学者的锐意进取,也尊重辜鸿铭这样的“异类”。在他看来,北大需要各种声音,而不是一言堂。 辜鸿铭曾翻译《论语》《大学》《中庸》等儒家经典,向西方传播中国文化,他的英文版儒家经典在西方学术界引发极大反响。他坚持认为,儒家思想是中国文化的核心,是重建社会秩序的关键。 而新文化运动中的激进思想,在他看来是“剪掉头发,却剪不掉奴性”。他的这些观点,既为他赢得了国际声誉,也让他成为许多新派学者的“眼中钉”。 尽管刘文典与辜鸿铭在学术理念上针锋相对,但他们的坚持却在某种程度上推动了北大的学术繁荣。刘文典用实践回应了辜鸿铭的质疑。 他在汉魏文学研究上的贡献显著,著作《淮南鸿烈集解》奠定了他在学术界的地位。胡适评价说:“此书最精严有法,其成就独多。”这既是对他学术能力的认可,也说明新派学者并非缺乏深厚的积累。 那句“就你”,虽然简短,却是对新旧文化交锋的真实注解。它折射出传统与现代的对立,也揭示了那个时代知识分子内心的矛盾。 刘文典代表了对传统的创新解读,辜鸿铭则是传统的捍卫者。他们之间的冲突,不仅是个人性格的碰撞,更是时代变迁中必然出现的分歧。 这场短暂的对话最终并未有明确的胜负。辜鸿铭继续守护他的传统,成为中国文化的象征性人物,而刘文典也在创新中不断突破,为汉魏文学研究注入新鲜血液。他们的坚持,成为民国学术发展的重要注脚,也为后人留下了深刻的启示。 这段历史不仅告诉我们新旧文化的冲突,也展示了在思想多元化的时代里,包容和争鸣如何推动学术与文化的发展。而那句“就你”,也因此被载入了中国文化交锋的历史。

苏察哈尔菜

刘文典不就是那个和蒋光头吵架一脚踹其裤裆的猛男吗?