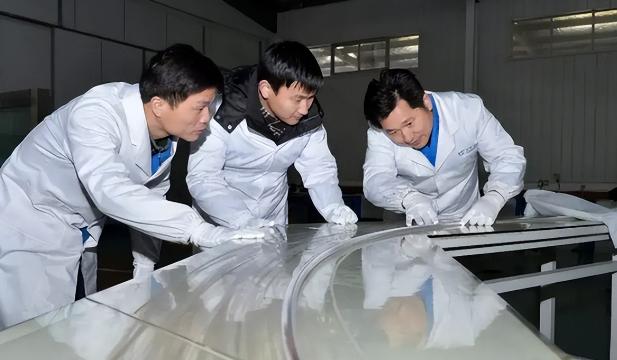

“我们不卖,中国永远别想有核电站!”2007年,美国在配件上卡中国脖子。几年后,一民企突破技术封锁,美国多次持重金上门求专利,民企就两个字:“不卖!” “没有我们的技术,中国永远别想拥有自己的核电站。”2007年,美国人一句话让中国核电界深感愤怒又无奈。 核电技术是能源领域的顶尖存在,但长期以来,却被少数发达国家垄断。关键设备、技术工艺甚至核心材料,这些“卡脖子”武器让中国核电发展处处受制。 当时,中国正在引进全球领先的第三代核电技术,山东海阳和浙江三门的核电项目成为焦点。面对中国的强烈需求,法国和美国两家企业展开激烈竞争。法国人态度强硬,坚持只卖设备不转技术。 而美国的西屋公司虽然愿意转让技术,却在合同中埋下陷阱:规定中国必须开发出净功率135万千瓦的核电机组,才能获得专利权。这一条件几乎是不可能完成的任务,但为了推动核电项目落地,中国还是选择了美国方案。 选择的背后,隐藏着沉重的代价。当时中国核电站所需的关键设备——蒸汽发生器、主泵等,完全依赖进口,核心技术牢牢掌握在美国人手中。 即便是核燃料的原料供应,也因中国贫铀的现状,长期受制于人。对方不仅在价格上抬高门槛,还通过签订长期合同,捆绑中国企业的采购渠道。 但中国人不甘于一直受制。2008年,在承受“卡脖子”压力的同时,中国启动了自主研发CAP1400超大型核电机组的计划。 这是基于美国AP1000技术的自主升级项目,目标是实现技术的全面国产化,打破国外垄断。与此同时,中国开始全球布局铀资源,减少对进口的依赖。 2012年,中广核收购了纳米比亚湖山铀矿,这是全球储量最大的铀矿之一。2018年,中国铀业进一步收购罗辛铀矿,将非洲的重要资源掌握在手中。这些布局为中国核电发展奠定了坚实基础。 更让人振奋的是关键设备上的突破。蒸汽发生器是核电站的“心脏”,技术难度极高。中国东方电气集团用几年的时间,攻克了这项被欧美垄断多年的技术,实现了蒸汽发生器的完全国产化。这标志着中国核电技术迈出了关键一步。 与此同时,中国民企瓮福集团在核燃料材料上也迎来了重大突破。当时,美国对高纯度氟化氢实施出口限制,这种材料是核燃料加工的核心原料。 瓮福集团迎难而上,在短短两年内攻克了高纯度氟化氢的提纯技术,并实现了量产。更重要的是,瓮福的技术不仅满足了国内需求,还具备了出口能力,价格更是远低于美国市场。 几年后,美国企业带着巨额资金多次上门,试图收购瓮福的专利,却被毫不犹豫地拒绝了。瓮福集团的负责人直言:“当初你们垄断市场时,可没考虑我们的死活。现在,不卖!” 就在美国人试图再次封锁技术之时,中国核电人在其他领域也迅速突破。2011年福岛核事故后,全球对核电的安全性提出更高要求。中国顶住外界压力,继续推进核电项目,并最终实现了更高层次的自主研发。 “华龙一号”和“国和一号”相继问世,成为中国自主研发的第三代核电技术代表。特别是“华龙一号”,不仅成功出口至巴基斯坦,还通过了英国的GDA认证,正式进入国际主流核电市场。 这些成就的背后,是无数科研工作者的付出。从最早的秦山核电站开始,中国核电就走上了艰难的自主研发之路。秦山核电站一期是中国首座国产化核电站,几乎完全靠中国工程师的努力建成。 尽管起初设备简陋、技术受限,但中国人硬是啃下了这块硬骨头。可以说,秦山核电站的成功,为后来的“华龙一号”和“国和一号”奠定了基础。 与此同时,中国还率先在第四代核电技术上实现了突破。2021年,全球首座小型模块化高温气冷堆核电站——石岛湾核电站成功并网发电。 这种被称为“傻瓜核电”的新型反应堆,即使发生事故也能自行冷却,堪称世界最安全的核电技术。不仅如此,其模块化设计大幅降低了建设成本,也让核电站的建设周期从传统的十年缩短到五年以内。 相比于西方国家选择放弃核电,中国的核电发展路径展现了前瞻性。2011年福岛事故后,德国彻底放弃核电,英国等国家也减少了核电站投资。 然而,中国是全球最大的能源消费国,石油、天然气对外依存度高。保障能源安全,成为中国核电发展的根本动力。而核电不仅清洁高效,还能实现长期稳定供电,是实现“双碳目标”的重要途径。 今天,中国已经从核电技术的“追随者”变成了“引领者”。曾经的技术封锁,反而成为了中国核电崛起的催化剂。 从“华龙一号”到“石岛湾”,从海外铀矿布局到核心部件自主化,中国不仅掌握了核心技术,还将核电输出到了巴基斯坦、阿根廷等“一带一路”国家。尤其是石岛湾高温气冷堆的成功,让中国在第四代核电领域走在了世界前列。