南锣鼓巷附近有一条帽儿胡同,这条胡同的文物资源非常丰富:从胡同口东侧进来,首先是路北5号一座建于清代末年的四合院,向前不远,是11号的文煜住宅,也即著名的可园。胡同的西口则是末代皇后婉容的故居,同样也是一座深宅大院。而就在胡同中段,还隐藏着一座庙宇——梓潼文昌庙。

如今,残破的文昌庙里除了一些建筑,还保留有一块石碑:《重刻明成化敕建文昌庙碑》,当年文昌庙中轴线上的御碑亭内,还有一块重要的石碑:《重修地安门外文昌帝君庙落成敬纪》,这块碑已经无从寻觅。民国时期,北平研究院下辖的史学研究会编写《北平志》,对京城内外共十一个区合计八百余处庙宇进行过全面调查,后来在《北平庙宇调查》这套资料中,留存了诸多庙宇的平面图七百余幅,照片三千余张,另有金石拓片四千余品以及相关记录八百余份。文昌庙这块御制碑的内容,也被记录在案,这为后人了解文昌庙的历史,提供了第一手资料。通过这些资料,也得以勾勒出文昌庙的全貌和它的沧桑过往。

成化大修为母祈福

梓潼文昌庙的始建年代不详,历史上关于它最早的记录是在景泰年间的一次维修,但这次维修只能算是小修小补,因为二十多年后的成化十三年(1477年),在明宪宗朱见深的授意下,文昌庙迎来了它建庙以来最大规模的一次修理。而之所以如此兴师动众,用皇帝自己的话说,就是“仰慕文昌应化之德,扶贤助忠之功,未遑裨报”,尤其是当时他读了一本《文昌化书》,对文昌帝君就更加崇拜了。而正当此时,手下大臣和皇帝汇报,说在京城东北部有这样一座文昌帝君庙,香火十分旺盛,而且特别灵验,只是庙宇“殿宇窄狭,难于瞻礼”。宪宗听后立刻慷慨解囊,下令重修庙宇,并命内官监太监陈青总督修理事宜。工成之日,宪宗钦赐庙名为“敕建护国帝君庙”,并在焕然一新的大殿中安放原有的文昌帝君圣像。值得一提的是,宪宗特意命人在后殿中安奉皇太后的像,以祝“圣母弥寿如天同”。

这位皇太后正是明代历史上的孝肃皇后周氏,她是昌平州文宁里柳林村人(今海淀区苏家坨乡柳林村)。相传英宗在这一带打猎的时候,因追逐一只兔子,误入了周家。所有家人都逃跑并躲避起来,只有10岁的周氏,丝毫没有惧怕,或许还和在场的英宗攀谈了几句,于是龙颜大悦,将周氏携入宫中。后来她生下了英宗的长子朱见深,也就是后来的宪宗,母以子贵的她被封为贵妃。宪宗皇帝对自己的母亲也是极尽孝道,在文昌帝君庙内供奉周太后像便是孝道的一种表达。英宗去世后她更是被尊为皇太后,与原配皇后钱氏平起平坐。

明代的文昌庙原有规制已经无从查考,到清代中期,整座庙宇已经残破不堪。清代嘉庆年间一个巧合的事件,竟然让文昌庙迎来了命运的“逆袭”。

嘉庆重修祭祀升级

嘉庆四年(1799年)正月初三,乾隆皇帝去世。彼时白莲教起义已经席卷了几个省,这给嘉庆皇帝留下一道难题。乾隆时期的得力武将福康安、阿桂、海兰察等人已先后谢世,寻觅和起用新的武将已经成了当务之急。

嘉庆五年(1800年),德楞泰率领军队入川。这位年过半百的蒙古正黄旗的猛将,早年间曾先后随阿桂出征金川、缅甸,后又参加过平定台湾、廓尔喀等战斗,可谓身经百战。他带领的清军与白莲教的战斗打得很艰苦,在最为危急时刻,德楞泰所率领的健锐营已经被敌军重重包围。这位51岁的老将没有退缩,而是直接擒贼先擒王,最后竟然转败为胜,生擒主帅冉天元。捷报传到京城,嘉庆皇帝难以抑制心中的激动。尤其是当他得知战斗的地点临近四川梓潼县,也就是文昌帝君的老家,心中自然觉得这是“天佑”。于是在嘉奖德楞泰的同时,也为梓潼当地的文昌帝君庙专门题写“化成耆定”匾额。

此后,嘉庆皇帝自然地想到了一个问题:文昌帝君如此有名气,为什么在北京没有专门祭祀他的场所?此问题一经抛出,便得到了臣下的回应:其实京城还真有这样一座庙宇,只不过少有人问津,且因年久失修,“倾圮久矣”。

嘉庆皇帝被文昌帝君暗中协助清军护佑家国的事情所感动,决定要将这座曾经有着较大规模的文昌庙全面整修一番。他特令步军统领到实地勘测,并亲自掏腰包三千两助力文昌庙维修,又从宫中调运颜料、官铜不下两千余两,并组织各级官僚开展修庙募捐,最后请自己的老师朱珪撰写碑文详细述说过程。

工程自嘉庆六年(1801年)二月初二开工,五月初九,主体维修工程基本告竣。当天嘉庆皇帝亲临现场,并对文昌帝君像行九叩礼,可谓是极尽诚心。

嘉庆皇帝还下旨将文昌帝君的祭祀升格为春秋岁祭:“岁春祭以二月初三诞日,秋祭,仲秋诹吉将事,遣大臣往。前殿供正神,后殿则祀其先世,祀典如关帝。”至此,北京城西有汉寿亭侯庙(亦称白马关帝庙,在今龙头井街心公园西侧,已毁),东有文昌帝君庙,可谓“文德武功,允相配也”。

至咸丰年间,更是将文昌祭祀升格为中祀,礼部官员向咸丰皇帝请示:“请崇殿阶,拓规制,遣王承祭,后殿以太常长官亲诣,二跪六拜,乐六奏,文舞八佾。”此事得到了咸丰皇帝的批准,文昌庙的祭祀水准,也达到了历史的巅峰。

碑身四面记录缘由

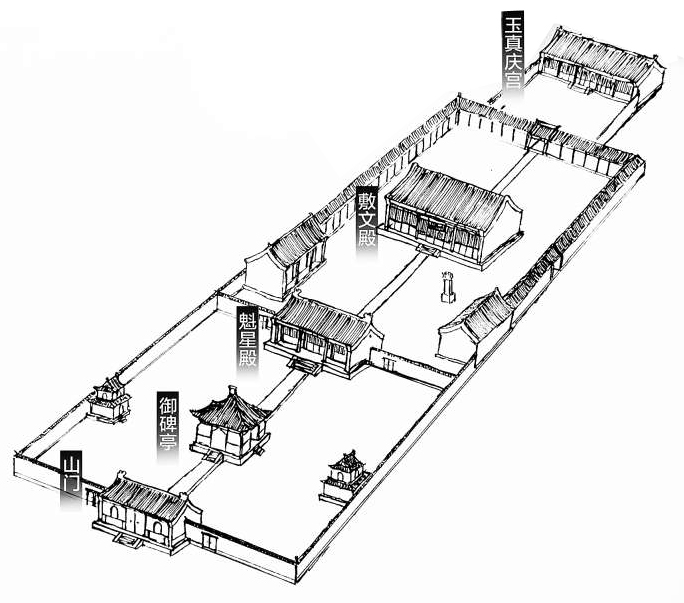

依照碑文和资料,笔者将文昌帝君庙旧时的主要建筑做了梳理。中路:山门三间、钟鼓楼四间、御碑亭一间、魁星殿三间、东西配殿六间、桂香殿(后改为敷文殿)三间、后虎座一间、转角房二十三间、后殿五间。东院:关帝殿三间、东山僧房二间、西山僧房二间、财神殿一间、僧房四间、娘娘殿三间、东西耳房二间、大悲殿三间、东西僧房六间、御座房三间、东西配房六间……东西宽十五丈五尺,南北长二十九丈。

如今文昌庙的山门已经无存,原址盖起了黑芝麻胡同小学帽儿胡同校区的教学楼,当年山门内有“白色特”(即公马)一匹,高约五尺,旁有童子像一,高六尺,小马童像各二,高三尺,以上塑像均为泥塑。山门内悬木牌三,分别书“文昌梓潼禅林”、“一尘不染”、“万法皆空”。山门内钟鼓楼亦无存,原东侧钟楼悬挂有“晨觉”木额,西侧鼓楼则悬挂“昕徵”。

钟鼓楼之间为御碑亭,内有石碑一通,名为《重修地安门外文昌帝君庙落成敬纪》,四面均有文字,其中正面文字分为三个部分,最上端为嘉庆皇帝《重修地安门外文昌帝君庙落成敬纪》御制诗,中间部分是嘉庆皇帝的上谕,最后一部分则是礼部、太常寺官员依照上面皇帝的旨意开展的一系列工作。

石碑的背面,是嘉庆皇帝的老师、时任户部尚书的朱珪所写的碑记:《敕建文昌帝君庙碑》。该文全面记录了嘉庆皇帝重修文昌庙的缘由以及修建过程、提升文昌帝君祭祀规格等,并对文昌帝君信仰的起源做了一番考证。值得一提的是石碑的两侧也有文字,分别是嘉庆皇帝的七位宠臣针对皇帝的御制诗所作的诗词。随着御碑亭的拆毁,这块石碑已经下落不明。

御碑亭再向北,便是魁星殿,上世纪30年代进行庙宇调查时,该殿由毓生祥染纸工厂占用,但殿内当时仍存有木质金身魁星像一尊,一手执笔,一手执墨斗,以象征文运。其中墨斗上还用铁丝悬挂着七星,整体造型即民间所流传的“魁星点斗”。殿内悬挂木质匾额,曰“天心平旦”。

明清碑文同存一碑

魁星殿后即保存至今的《重刻明成化敕建文昌庙碑》,该石碑阳面同样是朱珪撰文,清代著名书法家,时任上书房总师傅、体仁阁大学士、管理国子监事务的刘墉书丹。阴面则记载了此次修复文昌庙众位大臣的捐款。

这块碑讲述了这样一件大事。当时奉嘉庆皇帝之命修缮文昌庙时,找到了成化年间的两块石碑,其一为《皇帝敕谕碑》,保存相对完好,当时发现被镶嵌在后殿东廊壁上(今已下落不明);还有一块,出土时已经“断烂漫灭,不可复完”,在嘉庆皇帝的授意下,查阅《明一统志》后,“乃依原文补刻以志”。也就是朱珪在撰写碑文时,先把成化年间那块碑的全文刻在碑上,再在后面续写新的碑文。所以这块碑的碑额叫《重刻明成化敕建文昌庙碑》,碑名为《明御制文昌帝君庙碑记》。

这块留存至今的碑,有诸多珍贵之处:上面的明代碑文系明宪宗亲自撰写,并保留了他的诗,这也是明宪宗为数不多流传至今的诗文;整篇碑文系清代著名书法家刘墉所书写,堪称是书法艺术史上的珍品;碑阴所列当时所有捐款官员的官衔,这些官员既有皇帝身边的近臣,亦有中央和地方上的各级官僚,可以说整个名录是研究清代官僚制度的重要参考资料;碑阴底部忠实记录了重修后文昌帝君庙的规模和主要建筑名称,结合民国的复原图,为人们将来有条件时全面修复文昌帝君庙提供了比较确凿的资料。

石碑后即为庙宇内最恢弘的殿宇——敷文殿。其中殿额为咸丰皇帝御题,满汉文,并有“咸丰御笔之宝”图章。殿内供奉金身文昌帝君,两侧为帝君的两位侍童,即天聋和地哑。两位童子两侧,还有四尊塑像。四尊塑像中竟然有殿外石碑的作者和书丹者,即朱珪和刘墉。大殿内有两块皇帝御书匾额,分别为嘉庆皇帝题写的“赞天佑顺”和咸丰皇帝题写的“阴骘下民”,另有嘉庆皇帝御制对联一副,曰“辅世长民莫如德,经天纬地之谓文”。如今,敷文殿已成大杂院,殿额、匾额、对联以及塑像也都早已不见踪影。

敷文殿后有“虎座一间”,这就是常说的“后抱厦”,也即鲁迅先生笔下的“老虎尾巴”,这座抱厦至今犹存,只是保存现状堪忧。这种殿后带虎座的建筑样式,在北京并不多见,理应引起相关部门的重视。

敷文殿后即为过厅,中有穿堂一座,走过穿堂便来到了最后一进院落,内有五开间大殿名为“玉真庆宫”,西侧则为跨院一所,内有祖先堂一座。如今文昌庙除山门、钟鼓楼和御碑亭被拆除,中路其余建筑主体保存尚好,期待有朝一日此处能够得到修复,续写古人保护文物的故事,并为南锣鼓巷这一街区增添一处颇为重量级的历史文化遗产。