人类与狗的关系中,人类往往占据绝对的主导,甚至有着生杀予夺的大权。在很多人看来,能够不杀狗、不打狗,换句话说,能够对狗漠不关心,就已经是对狗最大的宽容。而如果能够豢养一只狗,将狗作为自己的宠物,那就是极大的爱心与善举了。但人类对待狗的方式,是否只能如此?我们有没有可能,走出人类中心主义,不将狗作为人类欲望的投射(无论是厌恶还是喜爱),而与其建立一种更加理想的“伴侣物种”关系?

美国学者唐娜·哈拉维的第二份宣言——《伴侣物种宣言》近期出版中文版。这本书写于2003年,距离其引起广泛关注的第一份宣言“赛博格宣言”(1985)不到二十年。在许多曾经为“赛博格宣言”中强烈的破坏感、科技与未来感所震撼的读者来说,《伴侣物种宣言》中所关注的狗就显得过分日常且可疑。尤其当它可能被怀疑是否又是一份陈词滥调的动物权利宣言时,人们曾指责哈拉维的保守。如中译本“代后记”(张寅)一文便认为“哈拉维似乎在某种意义上是倒退的”,无论是其所选择讨论的对象——赛博格vs狗——还是其中所涉及的陈旧权力形式以及对生物性与“自然”的重归。“简言之,一种连表皮的温度都可能冰冷的感受似乎倒退成了一种毛茸茸的感受,或者不如说是毛茸茸的诱惑”,而这类对“可爱东西的迷恋不是一种自恋的投射(narcissisticprojection),不是把它们扭曲成以满足人类的(变态)欲望为目的的存在吗?”

然而,纵览哈拉维的这一宣言,我们就会清晰地意识到这一判断是错误的。哈拉维这个从“狗舍”(kennel)开始的故事,不仅不是为了在毛茸茸、可爱的狗身上投射人类的情感与欲望,而且对于这一建立在人本主义立场上的动物权利话语始终抱持着警惕与批判的态度。就如哈拉维所说的,她新故事里的狗与第一份宣言中的赛博格其实是一样的,它们都属于她所谓的“伴侣物种”(companionspecies)这一大得多的家庭,而且还是兄弟姐妹,而非彼此对立的敌人。

走出人本主义的动物权利观念

《伴侣物种宣言》与此前的“赛博格宣言”这两者之间不仅不存在断裂,而是有着鲜明的联系与连续性。但差异也是明显的,如“赛博格宣言”更像是一则关于当下与未来的科幻虚构,一种创造与可能性,因此它无关历史与包袱,而只向我们存在的未来展开。而《伴侣物种宣言》关注的则是一个“共存、共同进化和具身(embodied)跨物种社会性的故事”,因此它追根溯源(其实并无这一预设的“源头”)、关注狗与人共同生活于这个世界的历史以及彼此之间的关系。

而目的——就如哈拉维所说的——是重新思考赛博格与伴侣物种这一存在,“哪一种更能为当前生活世界中的宜居政治(livablepolitics)和本体论(ontologies)提供形式”。显然,哈拉维选择了后者,而原因就在于“到了千禧年末,赛博格已经不再适合做牧羊犬的工作以收集批判性探究所需的线索了”,因此她开始“欣然投入到狗的世界,探索犬舍的起源,以协助在当前这个时代,为科学论(sciencestudies)和女性主义理论创造工具。”

所以从赛博格到狗,并不是哈拉维“倒退”了,而是伴随着具体生存境况的改变,哈拉维也随之调整了自己的思考路径与对象。就像她说的,“在当前这个时代,在地球上所有水基生命的碳预算政治中,小布什们威胁着要取缔过去那些更宜居的自然文化的生长。”区别于赛博格宣言所诞生的20世纪80年代中期里根的“星球大战”计划,21世纪初的生命政治(biopower)与生物社会性(biosociality)开始登堂入室,曾经“为了地球的生存而成为赛博格”开始转向一种更加切身的实践与斗争。而哈拉维这位“与狗为伍”的女性主义者选择通过书写自己与狗的故事,来开启这一段新的冒险征程。

《伴侣物种宣言》,[美]唐娜·哈拉维著,陈荣钢译,光启书局|上海人民出版社,2025年1月。

因此,如果我们细读这两份宣言就会发现,它自始至终都与哈拉维自身的具体生活与思考的处境息息相关。在“伴侣物种”这一庞大的家族中,曾经被我们视为显而易见且似乎对其知之甚多的狗不再是我们自身欲望或想象的投射,也不是理论的代名词。“它们在这里是为了与之生活”的,即一个再简单不过的事实——“作为人类进化罪行中的同伙,它们从一开始就在伊甸园中,狡猾如郊狼”。

正是在这里,我们会发现“伴侣物种”的重要性。首先,如狗一样,它们自始至终都与人类共同生活在这个地球上,共同进化与彼此协助,最终建构出一个宜居的世界。哈拉维把它们称作是“意义重大的他性”(significantotherness),即一种外部的、与我们完全不同的存在实体。我们能够通过认知来认识它们,但却无法取消它们真实的存在与历史;我们也能够通过编撰历史来把它们置于一个对象的、工具的边缘地位,但却始终无法忽视它们与我们共生于这个地球、这个世界的现实。

这两种实践都建立在哈拉维从一开始就不断批判的人本主义预设上,即“人为万物灵长”,因此其他一切的地球生物与存在都是为了人类之最大福祉而存在的,并且当人类创造出足以“统治”自然的力量后,对于其他一切生物的驯化、圈养与屠杀就变得轻而易举。但即使如此,人类最终依旧不得不沮丧地发现,与其说我们实现了自身的“灵长”野心,不如说人类只能通过各种有限且精心的裁剪,才能拼凑出这幅自始至终都难以穷尽的“世界图景”。而与人类共同生活与进化的狗便是打破这一“灵长”美梦的重要参与者。

短片《狗》剧照。

对于哈拉维——以及地球生物进化的历史——来说,历史复杂的狗“讲述的是一个无法回避的、充满矛盾的故事——在这种共同构成的关系中,没有一方会存在于关系之前,而且这种关系从来都不是一劳永逸的”。区别于人类自我构建的稳定且延续的进化史,“历史的特殊性和偶然可变性从头到尾支配着自然和文化,支配着自然文化(naturecultures)”。这里不存在一个可以通过追溯而发现的“绝对原点”,起源与其说是一种历史-进化事实,不如说是它自身的虚构产物。就如朱迪斯·巴特勒所说的,没有单一的来源、统一的行动者或最终目的,存在的只是“偶然的基础”(contingentfoundations),而有意义的物体/身体(body)便是其结果。

“一切都是相互依赖、相互构成”。哈拉维在这里使用的是古代神话学和宇宙观中无限递归的模式,是一种区别于西方传统巴门尼德的一元论与普遍主义,取而代之的是运动与关系。这不仅存在于狗的进化历史中,也存在于人与狗的共同历史之中,不是人类驯化了狗,而是人与狗通过不断地相互接触,通过“摄受”(prehension)或把握而构成了彼此与自身。哈拉维援引阿尔弗雷德·怀特海的“过程哲学”指出,“存在并不在它们发生关系(relatings)之前就已经存在”,世界是一个运动的结(knot),而狗也不仅仅只是被当作宠物,它们还从事各种各样的工作。

伴侣物种与伴侣动物

由此我们也就不得不注意哈拉维特地区分的两个概念,一是“伴侣物种”,二是“伴侣动物”(companionanimals)。在哈拉维看来,美国的“伴侣动物”是技术科学专业知识与工业化后期宠物饲养实践相结合的产物,民主大众爱上了他们的家庭伴侣,或者说,爱上了非人类伴侣。而“伴侣物种”显然是一个比“伴侣动物”更大、更杂的范畴,在“物种”这一概念中哈拉维强调其中共鸣的四种音调,分别是生物学的、哲学种类的、天主教中的“道成肉身”以及马克思、弗洛伊德和词源学中所透露出的“物种”之政治经济学与欲望的关联。

之所以特别强调“物种”的复杂性,就在于指出“伴侣物种”主要是由四部分组成,而其中的“共构性(co-constitution)、有限性、不纯粹性、历史性和复杂性”是它的本质。在“伴侣物种”与“伴侣动物”中的根本差异就在于人类中心主义,后者更准确地说应该是“动物伴侣”,重点在“伴侣”上,且因为它们是动物,而使得这一伴侣关系从根本上是无法平等或相互的。这也就是我们当下最常见的人与自己宠物的关系,以及主流动物权利话语的典型模式——动物被放在或是围绕着“人”的尺度上被丈量,无论是与其的亲近关系还是它们能得到的权利,都与这一与“人”的距离有关。而这恰恰是哈拉维所不断批判的,因此她似乎希望以“物种”这一具有多重音调的存在来凸显这种无法被消解的关系性。

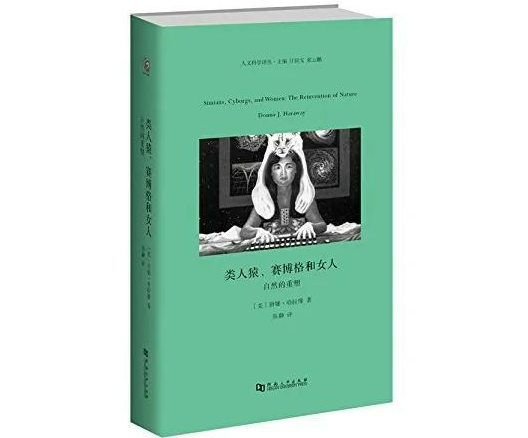

《类人猿、赛博格和女人》,[美]唐娜·哈拉维著,陈静译,河南大学出版社,2016年12月。

“关系是最小的分析单位,而关系涉及每一个尺度上意义重大的他性”。这也便是哈拉维在援引自己所写的《一位体育作家女儿的笔记》中所谓的“共生关系”(symbiogenesis,生物学家林恩·马古利(LynnMargulis)的概念),即通过“摄受”与“转染”(transfection),塑造彼此与自身的存在。这也是进化的故事,即在不断变化的环境中所产生出的适应与转化的能力,只有善于捕捉机会(prehensile,摄受),随时准备把不大可能的伙伴变成新的共生体,进化才是可能的。因此,“共构的伴侣物种和共同进化是常规,而不是例外”。

如果世界以及进化本身就是不断地运动、摄受、共生与同构,那么只有在关系中存在才是可能的,传统的主客体二元论在此遭遇滑铁卢。而恰恰是这种根深蒂固的人本主义与二元论一直以来塑造与诠释着人与狗的关系,主要有两种形式:第一种是“人通过在家畜(狗)和电脑(赛博格)等工具中实现自己的意图来创造自己”的观点,哈拉维不仅认为它是神经症(neurosis)的,而且还把它称作“人本主义技术狂热自恋”(humanisttechnophiliacnarcissism);第二种则是表面上与之相反的“狗通过无条件的爱来修复人类的灵魂”,哈拉维称其为“犬类狂热自恋”(caninophiliacnarcissism)神经症。这两种“神经症”式的认知核心都在于“自恋”上,即人类以自身作为一切生物与赛博格的最终目的,对其工具化,从而剥夺了关系本身的相互性与其中的双向循环。因此,无论是工具性还是“无条件的爱”都是需要被反对的,狗与人的故事从来不关乎这两者,“而是谋求栖息在一个主体间的(inter-subjective)世界里,在凡人关系的所有肉体细节中与对方相遇”。

《一条狗的使命》剧照。

哈拉维的这句话令人动容,所以我们需要仔细地体会她通过这句话所期望传达的意思。首先,是关系联结着双方,其中并无主客体之分,只有绝对的彼此,因此是两个主体之间的;再者就是“世界”(world),我们不能忽视哈拉维在这份宣言中不断提及的“世界”,它既是地球联结在一起的生态系统(人自然也在其中)与这一物理空间,同时它也是由进化——共生共构的关系——而实践出的存在之所,即圣奥古斯丁所怀疑且贬斥的,但却在汉娜·阿伦特那里被彻底翻转的“尘世之城”。生活在这个“尘世之城”中的是有死的存在,即凡人,因此关系也必然是世俗的,是相互且平等的。那它们以什么来相遇与相爱?是它们的“肉体”,即肉体与肉体的遭遇……

在这样一种有限、世俗且与绝对他者之间的相遇与相爱,注定是“令人沮丧”的,圣奥古斯丁称其为“贪爱”,因为爱的对象注定是易朽的。而为了“努力满足爱里的混乱条件”更是需要彼此都付出巨大的努力。相比于那种希望从他人那里获得无条件的爱的神经质幻想,哈拉维提醒我们,“无论对方是动物还是人类,抑或是无生命体,为了了解亲密关系中另一方而持续探索,以及探索过程不可避免的喜剧性和悲剧性错误”,都会让她肃然起敬。

在这里,彼此都是“另世界”(otherworld),在关系——爱——中探索彼此“意义重大的他性”。因此人与狗之间的关系要想被称作“爱”便需要彼此不断的努力,所以哈拉维发现她身边一些终身爱狗人士都十分慎用“爱”这个字。不仅因为他们厌恶把狗当成可爱、毛茸茸的、像孩子一样的附属品,同时这“也是对狗和孩子的贬低——让孩子被咬,让狗被杀”;而且它还会抹除狗作为自在存在的实在性。一位爱狗人士说了一段十分有趣的话:

虽然(我认为)我的狗可以爱我,但我从未与它们中的任何一只进行过有趣的政治对话。另一方面,虽然我的孩子们会说话,但它们缺乏真正的“动物”感受,而这种感受能让我触摸到另一个物种的“存在”,无论多么短暂,这种“存在”与我自己的物种如此不同,让我见识了无数令人敬畏的现实。

因此在这些爱狗人士看来,“尊重和信任(而不是爱)是这些狗与人类之间建立良好工作关系的关键要求”。“在狗与人的关系中,狗和人在对方身上构建了‘权利’”,即“如果我养了一只狗,那这只狗也拥有了一个人类”。

与伴侣物种共舞

人们时常忽视了我们口中的“宠物”本身的人本主义以及对其他物种的工具化(物化),并且对于狗而言,作宠物实则是一项要求很高的工作,例如需要狗的自我控制能力以及与优秀工作犬相媲美的犬类情感和认知能力。除此之外,即使一些狗顺利地完成了“宠物化”,它们依旧面临着特殊的风险,尤其“当人类的感情减退时,当人们把方便放在首位时,当狗不能满足无条件的爱的幻想时,它们就会面临被遗弃的风险”。因此一些严肃的养狗人士都强调工作对狗的重要性,从而让狗不那么容易受到人类消费主义一时兴起的影响。因为“狗的价值和生命并不取决于人类认为狗爱他们”,相反,“狗必须做好自己的工作,其余都是额外回报”。这或许才是真正地为狗的权益考虑,而非通过对其幼稚化,而拒绝尊重差异。由此也就为爱狗人士提出了一个更严肃的问题,如果你对自己养的犬种的工作一无所知,而仅仅依赖于“无条件的爱”,那最终会对犬种和个体都造成伤害。

哈拉维尤其注意在训练狗的这一关系性实践中涌现出的东西,不仅是狗在特定的人那里获得了“权利”,而人类也必须重新思考如何与动物建立权利关系,且“这种权利根植于互惠的占有(reciprocalpossession),很难解除,而它们提出的要求会改变所有伙伴的生活”,因此所有参与者都会因这一关系性实践而得到重塑。至于其中被重塑或涌现出的是什么,哈拉维不仅写了她与自己的狗之间的共同训练与实践,而且还观察了小外孙与小狗崽之间共同成长并学习着如何彼此尊重的故事。在这一共同训练中便涉及诸多彼此都需要遵守的规训(尤其是训练不同的狗往往需要依靠不同的规则)。

《一条狗的使命》剧照。

在中译本“代后记”中,作者张寅把这些规训/规则看作是哈拉维的“倒退”,即对于一种陈旧的权力形式的妥协,这一理解显然与哈拉维在这里反复强调的接受与遵循规训的意思不同。规训并不必然是坏的,就如哈拉维引用美国著名伴侣动物训练师薇姬·赫恩(VickiHearne)的观点所强调的,训练狗的服从运动应该被描述为“一个让狗更能向人类索取权利的场所”,恰恰是这一服从运动(人与狗共同参与)所创造出的规范性“场所”,保障了狗向人类索取权利的正当性,而一旦这样的规训形式消失,场所也便会随之消散,而承诺的关系一旦破裂,权利也便随之失去。因此哈拉维强调规训对于这一关系性实践的重要性,而并不是说不存在任何规范与规训的关系才是真正的自由,后者只不过是异想天开的理论预设。

人与狗的共同实践是“关注面对面的意义重大的他性的共舞”,而也恰恰是在这一关系性的工作(relationalwork)中,伴侣动物的幸福才会实现。而“像训练这样的爱的行为会孕育出另一些爱的行为,比如对其他连带的、涌现的世界的关心和照护”,而这就是哈拉维“伴侣物种宣言”的核心。在这一范例(example)般的人与狗的关系性实践中所涌现的是某种敏捷性本身,即“对各种尺度上的意义重大的他者的要求更加警觉,而这正是建设更宜居的世界所需要的东西”。

于此,我们再次回到“世界”,回到如何让“世界”变得宜居,即哈拉维在这部宣言开始时就指出的,在当前的生活世界中,赛博格与伴侣物种,哪一种能够为其宜居政治和本体论提供形式?哈拉维在人与狗共同的进化历史、关系性的生活以及训练实践中发现了新的东西,一种能够作为“范例”的个别的普遍性,即既能够掌握主动、又能顺从地回应对方。在她看来,“我们的任务是在一个不连贯的世界中保持足够的连贯性,以便在肉体上、奔跑中、在赛道上共同跳出一种能够滋养尊重与回应的存在之舞”,而最重要的则在于我们要记得,“如何在每一个尺度与所有的伙伴一起这样生活”,一种差异且协调的“存在共舞”。

作者/重木

编辑/走走

校对/薛京宁