可能性的政治,参与式宇宙;决策树、集成学习这些算法本质是政治学;技术资本、数字政府的技术惰性;国家信息流量、社群机制……

不错,不错,这里是2025年后第二场“政治学·新知”跨年演讲现场。“新知”继续轰炸!接续1月2日交叉学科的云集分享,3日晚五位学者中有四位更集中于因AI涌现、量子力学等技术变量出现的交叉学科或老学科焕新,量子政治学、计算政治学、信息政治学鱼贯而出,虽然分享者的年龄普遍降低了一个“量级”,但思想却在技术上提升了一个“维度”。

记者观察之一,从词义构成分析,这些新学科的名称组成中,非偏正结构而是联合结构,或许前一个词所指涉的发展理论在域外更有优势,但交互后的学科实践,中国并非不在起跑线。观察之二,借用量子力学里的“纠缠”概念做延伸,面对这个时代里的政治学学科“纠缠”,从分享学者中,记者感受到了他们生逢其时的自信和扎实耕耘的构建,而像吴冠军这样兼备网络号召力与学术引领力的学者,发出更多学子加入当代中国政治学学科的集结令,并非煽情的冲动,而是因为“政”当其时。

量子政治学:世界充满可能性,需要政治学介入研究

1990年代美国出版了一本书,叫《量子政治》。去年,吴冠军也出版了《从元宇宙到量子实现——迈向后人类的政治本体论》一书。因在同城,记者经常能感受到吴冠军在政治学界圈内圈外的“潮”,自他从澳大利亚留学工作回归之刻。在直播间拿iPad投射二联版PPT,兴奋时旋转办公室的座椅手舞足蹈,从量子政治学看到“可能性的政治学”和“需要更多的人参与到政治学”的“蛊惑”,就极具感染力地传递了出来。

作为华东师范大学政治与国际关系学院院长,吴冠军很善于讲课。为何要“蛊惑”更多人参与到政治学研究中?他从亚里士多德在《政治学》里的定义阐释说起。博学的亚里士多德说,有三种不同的路径构建知识,第一是生产性的知识,比如艺术、修辞学,是从无到有的创作;第二是理论性的知识,比如数学、自然科学、神学,也包括哲学里的形而上学、逻辑学,它们不是经验性的知识,而是关于世界的一种知识旨趣,让你有好奇心去了解这个世界;第三是实践性的知识,比如政治学、伦理学。

自从2024年诺贝尔物理学奖和化学奖同时颁给与AI有关的研究,几乎是官宣了人工智能在当今的至高无上地位。“前两种知识上,AI都对人类构成了极为尖锐的挑战。”AI能作画、写诗、聊天,能帮助进行蛋白质实验,但是AI无法解决哈以冲突,无法让俄乌停战,这就需要“人类发展政治智慧,以处理如何在‘地球村’形成一个命运共同体意义上的共同生活”。只有政治学做好了,才能让生产性知识更丰富、理论性知识更具价值。

人类先贤亚里士多德赋予政治学如此重大的使命,后人如何推进政治学发展呢?量子物理学参与到政治学就是一个前沿的视角。吴冠军话锋一转,作为人类都喜欢确定性,1990年前后,日裔美籍政治学家福山写了著名的《历史的终结与最后之人》,就是在政治学上认为不再有大的制度之争,但是牛顿范式投射到社会科学的确定性很快被量子物理所打破。量子物理打破了人们对世界的认知并反映到政治学上。

波粒二象性说有时是波有时是粒,世界并非有序地组织起来,显示出政治学上无政府主义的特性;穿墙而过看似自我膨胀的吹牛,但在统计学上确实存在这种概率,就形成了量子隧穿效应;物理学家约翰·惠勒曾说,宇宙并非一个已经完成的实体,我们可以通过观察和行为来影响其无数年前的样子,这在政治学上称为“参与式宇宙”。所以,“我们应该把海森堡这样的物理学家引入到政治学讨论中”。吴冠军分析,比如,个体被视为类似物理学中的原子,个体的内在特质是通过复杂的互动和博弈形成的。“我们应该看个体的潜在可能性”。在国际政治合作中推动相向而行的努力,有着充分的理论依据。

这样的量子化观察,已有不少学者作出精辟的研究。亚历山大·温特写了《量子心灵与社会科学》,从政治学家和国际关系学家视角研究量子社会科学和量子政治学。凯伦·巴拉德的2015年的书《纠缠》(Entanglements)还没有中译本,她作为量子物理学家提出了“可能性的政治”这一概念,她认为,不管是人际层面还是国家层面,都可以重构。对这个世界的认知本身就是在参与这个世界的构建,世界就是未完成状态。

对“可能性的政治”提出的观点,吴冠军给予自己的提法叫“互动本体论”,既然世界是能够通过互动甚至观察、认知的行为被改变,如同马克思所说,哲学家的任务不仅仅是解释世界,更在于改造世界。“政治学的量子转向告诉我们,需要更多的人来研究政治学,介入到这个未完成的世界。”

计算政治学:人才知识结构必备,重构智能社会治理

在去年12月26日首讲中,佟德志点评学科边界拓展时提到计算政治学已在二级政治学学科目录上,因此,看到预告中高奇琦将会分享《计算政治学推进的可能路径》,记者有点拿着小板凳抢座期待感。同时好奇,文科生能拿下AI大模型中费神的工科知识吗?高奇琦是记者所在的文汇讲堂的嘉宾,他因带领团队曾连续数年推出全球治理排行榜而闻名于学术界,在演讲时他的身份是华东政法大学政治学研究院院长。

“计算政治学是把计算作为必要知识引入至政治学的基础训练中,并形成新理论、新议题和学科新增长点的学科。”高奇琦坦言是分享最新思考和探索。拿人工智能三大基石即数据、算力、算法而言,“算法背后反映的是人类的行动的模式,本质上就是政治学。”他举例,KNN(K-NearestNeighbors)算法,名曰K最近邻算法,用作分类或回归,其本质是根据邻居的样本来做决策。又如,决策树是模仿人类决策过程的树形模型,用于分类和回归任务,“这有点类似官僚体制,节点是基本单元,根节点是起始点,叶节点是末端,分支是一个决策节点到另一决策点。”又如,集成学习,类似政治学里的意愿总和,需要通过民主方式得到。

这听起来还有点深奥,换句话说,在智能化时代,什么样的知识结构可以塑造出理想人才?

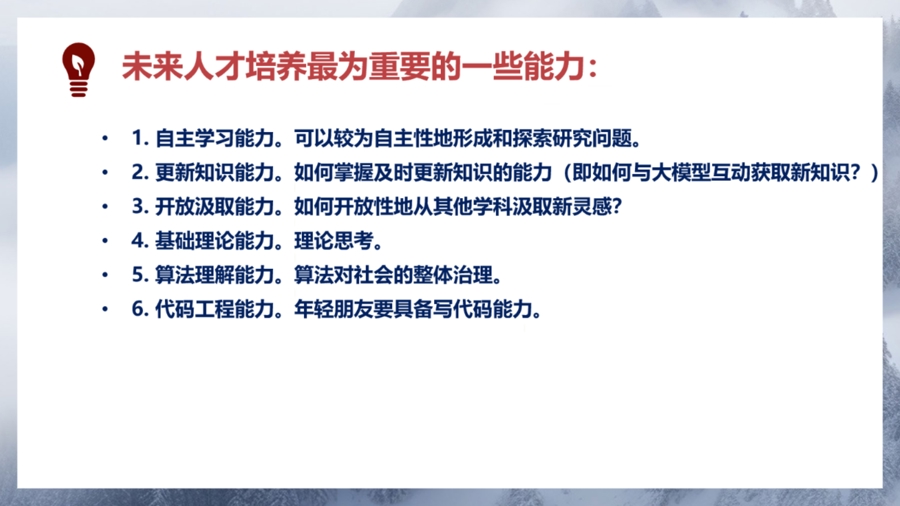

高奇琦列出的知识清单:人文素养+伦理关怀+政治学训练+数字素养。就数字素养而言,恰恰是计算政治学所要培养的。目前,需要做四方面的推进。一是学生要系统掌握计算机知识,并上手进行数据分析和深度神经网络的建模。二是教师必须补上定量技能以避免知识断裂。第三调整专业培养目录和课程。应安排计算机基础、前后端、数据结构、服务器、算法、机器学习等课程。四是推进新议题。如,可以尝试用算法做一些事件预测。由此看,与计算政治学对应的学生知识结构中必须具备六种具体能力,高奇琦罗列:自主学习能力、更新知识能力、开放汲取能力、基础理论能力、算法理解能力、代码工程能力。

与吴冠军吸引学生来学政治学的方式不同,高奇琦认为政治学训练是必要的人才构成要素,同时政治学也大有作为。“新兴学科的发展,都离不开政治学的母体。”因为一方面政治学是几千年来人类知识的一个结晶,它有丰厚的历史积淀;另一方面,它的方法论、一整套议题相对比较成熟。高奇琦认为,在未来社会人类的行为,很可能会走向阿伦特意义上的行动。通用人工智能到来后,人类将有更多空闲,那时社会里各类制度如何重构,就需要政治学来发挥力量。

高奇琦花了五六分钟讲述需要掌握的计算机技术(含目前大模型的基础知识),似乎走过了AI发展的几十年,让关注数字技术原理的听者似曾相似又感眼花缭乱。熟练掌握计算技术会有怎样的奇迹发生?高奇琦以两个例子结尾,其中一个案例是:加拿大一位本科生没有任何硬件的经验,他借助和Claude3.5软件的不断对话,用了一个月时间,在卧室里手动制作成一个微型的核聚变反应堆。“这个案例说明一个自学习时代已经来临。”

正像本场主持人天津师范大学教授褚尔康总结观点“未来的政治学属于算法和算法的设计者”,不免让人憧憬计算政治学如何武装起文科学生,更好地发展当下智能时代的政治学。

数字政府与技术资本博弈:如何剪断“侵蚀”发生链

如果说吴冠军的鼓动和高奇琦的实践带给你的是量子视野及AI技术与政治学嫁接的进入之门,那么许开轶接着指出的计算政治学中技术资本与数字政府之间的博弈,则展示了一幅当代“利维坦之恶”,同时关联着前一天肖晞所谈论的国家安全问题,前两位学者呼唤的政治学的责任使命溢于言表。

许开轶是南京师范大学公共管理学院院长,脱胎于国家社科基金项目“数字时代技术资本与国家安全研究”的主题分享《数字政府的技术资本侵蚀问题论析》逻辑严密,宛如在聆听一场“技术”与“政治”之间的精彩博弈。

第一个关键词是技术资本。许开轶给出的定义是“一种以高端技术创新为核心,进而引发资本跃迁增值的新兴资本力量”。在传统关系中,技术通常是产业资本的模拟工具,资本占主导地位,但在“技术资本”范畴中,关系已异化为联盟,技术一改弱势地位,对资本有牵引作用,用政治学的术语来说,原本中立的技术力量成为异化社会劳动和社会关系的工具。

第二个关键词是侵蚀。传统政府面临的资本侵蚀问题延续到了数字政府中,因此,侵蚀的施动方和受动方有着某些先天联系。许开轶分析,实现最大程度的增值是资本追求的永恒目标,而政治权力是资本不断繁衍的助力器。同时技术的“寻猎对象”——数字政府对技术资本也是“半抱琵琶”。相较旧资本,技术资本因具有先进信息技术和创新潜力,会得到欲有为的数字政府的青睐。许开轶描述,数字政府倾向于向社会力量寻求帮助,技术资本会将前沿技术物化为可交易的技术产品和技术服务,并供应给社会各个需求主体,政府有急迫需求和购买意愿,技术资本有持续有效的供给,双方的“握手”就顺理成章了。此时“侵蚀”就开始发生。随着购买意愿加大,技术资本将自身的技术、人力等要素融入数字政府中,而因为数字政府的技术能力不足,在双方合作过程中,技术资本将获得较多的话语权和主动权。

如同马克思一百多年前所分析的技术变化会带来社会组织分工的归类问题一般,技术资本借着数字政府的技术权力依赖关系深入侵蚀,许开轶展开论述道,数字政府在茁壮成长,同时也走上了“信息控制—技术内嵌—权力依赖—权威迁移”之路。由此,造成数字政府的结构异化、履职风险、效率下降、能力弱化等问题。就结构异化而言,资本成为隐性操作者,在结构重塑上,政府扁平化与传统的科层制政府结构发生冲突,从而导致政府层级关系的协调困境。由于权威迁移,可能导致数字政府的公信力被削弱,进而陷入“塔西佗陷阱”,比如,数字政府面临信息噪音、信息失真等。

如何避免数字政府被权力资本侵蚀?许开轶针对性开了四条药方。面对结构异化,可加强对技术部门的监管和政府层级协调机制的优化,避免数字政府横纵结构的异化;面对履职受限,要改善数字政府的预警意识和掌舵意识,驱动数字政府履职水平的提高;应对效率低下,要改善数字政府的信息运用能力和对话沟通能力;应对能力弱化,可考虑通过建立各级数字政府的数字能力评估体系,抑制数字政府的权力惰性。

这场惊心动魄的“技”与“术”博弈并未止于双方之间,负面效应也会溢出。许开轶特别提醒,社会其他领域的行为体也会面临挑战,尤其是国家安全领域。

由此,计算政治学带来的权重也深刻印入听者的脑海。中国是数字技术的最大应用国,如何以人文监管遏制住技术之恶而让其向善,政治学、伦理学等学科义不容辞。

信息政治学:新时代国家信息能力产生途径发生变化

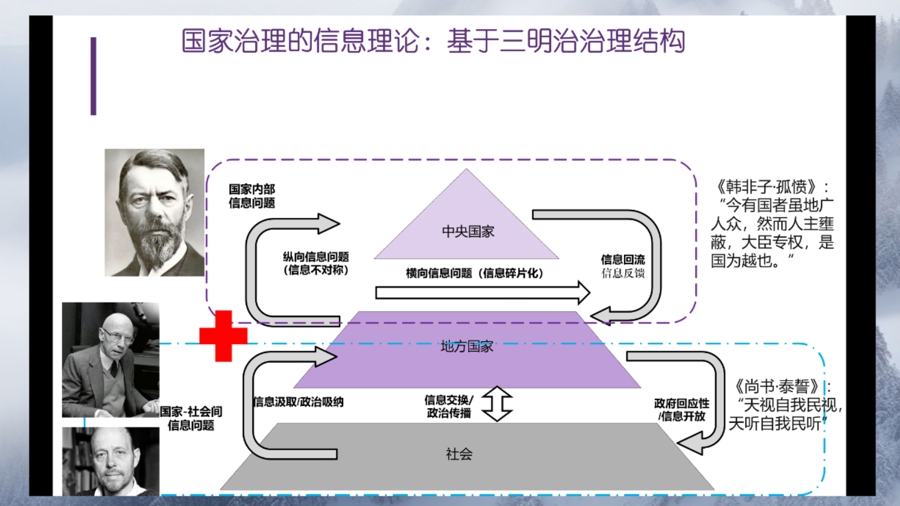

避免技术资本对数字政府的侵蚀,是防患于未然的计算政治学的学理责任,而这些又关系到数字时代政治学理论范式的迭代发展——信息政治学,此时再聆听孟天广的《信息政治学的知识体系》就如及时雨。主持人介绍的抬头是清华大学社会科学学院党委书记,但他更喜欢计算社会科学与国家治理实验室副主任这个身份。孟天广从信息对国家构建、国家运行的影响提出构建新的国家理论“国家的信息理论”;随着早期国家到现代国家,再到数字国家的演变,政治学视野下的信息也经历了从机制(Mechanism)到要素(Element),再到主体(Agent)的转变。因此,进入数字时代,在强国家和强社会之间,信息机制已成为不可或缺的国家治理新机制,以嫁接行政机制和社群机制。

“信息很早就存在,只是到了数字时代,在国家治理中得以凸显,而信息作为国家的神经系统也早已有之。”孟天广善用古今中外的知识做融合解析,比如古代中国的烽火台就是国家的信息边界、秦汉以降的“编户齐名”制度,言官监察制度都是早期国家的信息实践。

到现代国家出现,韦伯的实体论国家理论和褔柯的经典理论中都给予信息以重要地位,譬如韦伯视角下现代科层制国家是专业性处理复杂信息的组织形态,褔柯则认为国家排他性地占有、处理和诠释信息是国家构建的必备要素。随着全球范围内数字国家的兴起,信息更是拓宽国家边界、强化国家能力、调整国家—社会关系的新变量,这一条和“跨年讲”系列中两位边疆研究学者的观点对接了。

在数字时代,技术赋能国家也赋权社会,这促使“强国家—强社会”格局逐渐凸显。孟天广认为,从信息政治学角度看有效的国家治理,同时需要行政机制、社群机制和信息机制三个层面。信息机制是促成行政机制和社群机制合作与协同的有效且必备的新机制。因此,数字时代,信息机制成为政策决策、偏好吸纳、成员激励、政治传播、绩效评价和资源汲取的核心机制。

与此同时,国家能力的构成及生产过程也发生巨大变化。信息能力成为数字时代的机制性国家能力,是其他任何功能性国家能力生产的基础。国家信息能力也经历了从信息汲取、信息处理,到信息治理能力的演变,信息甚至日益成为权力行使或政策执行的新主体。他举例,当下社会征信体系利用信息进行排序(scoring)就成为社会干预的新形态,越来越多的城市大脑等智能化决策辅助系统直接帮助人类做研判和决策。

如何生产数字时代的信息能力呢?孟天广提出要同时依靠行政机制和社群机制,尤其是社群机制,“它与国家层面的行政机制并行不悖,起到相互补充作用。”身处数字时代,社群机制的优势是很多人都能体会到的,它重点体现在去中心化,依托各类在线或线下社群,为社会成员的协商、辩论提供了载体;在多元化上,增进对社会复杂性和多样性的解释,避免行政机制的“偏差”造成误读;在个性化方面,行政地处理个性化信息存在“标准化悖论”且成本高昂,而社群机制天然擅长处理个性化信息。“在数字时代,这些优势尤其凸显。”

仿佛上了一堂加强版的政治学技术课,密集信息和重构观念让人心潮澎湃、烧脑烧心。如果说这些更聚焦于学科新知的“术”,那么开首演讲者方雷的演讲则是高屋建瓴的“道”。方雷刚履新山东大学当代社会主义研究所所长,自称“非典型政治学人”。虽然每场都有学者从不同角度分享宏观层面的构建中国政治学的自主知识体系的自我见解,但方雷的所见更有“他者”的冷静和超脱。他倡导三种关怀,即坚守自由全面发展的人文关怀、立足民族伟大复兴的公共关怀、面向人类彻底解放的终极关怀。由此要培养五种思维,分别是创新性思维、异质性思维、批判性思维、对抗性思维、鼓励建设性思维。策划者天津师范大学副校长佟德志高度赞许三个关怀,同时也提醒所有的政治学人“不忘初心”。

(上海交通大学法学硕士朱梅全对此文亦有贡献)