在过去的2024年,“不确定性”反复被提及。它持续地渗入日常生活,成为每个人或多或少实际感受过的处境。新一年的开端,如何与不确定性共处成了我们共同面临的课题。当前路迷雾散布,回头看仍不失为一条进路。在历史上那些晦暗不明的年代里,当昔日安稳世界的许诺日渐失效,每个人的感觉又是否不同?他(她)们又曾凭借怎样的力量支撑起了日常的生活?

这也是江南大学人文学院教授黄晓丹这些年来持续思考的问题。在近日出版的新书《九诗心》中,她选取身处中国历史不同时期的九位诗人,其中既包括杜甫、陶渊明等读者耳熟能详的诗人,也涵盖李陵、曹丕、吴梅村等鲜少在古诗词名家序列中被提及的名字。他们共同的特点是都身处各自的“大变局时代”,都面临着人究竟应该以怎样的方式度过这一生的命题。

走近这些“诗心”的过程,亦是一场跨越时间的自我对话。在黄晓丹看来,在人类的发展史上曾存在许许多多防御机制,而随着文明的不断升级,旧的版本就被覆盖或扔掉了,现代人如今拥有的都是“最新”的版本。这种版本在大多数时候也许都是管用的。但如果只有这一个版本,当它不适用时,人就会觉得走投无路。从这个角度而言,古代文学提供了不同版本的“防御机制”。

新书出版之际,我们采访了黄晓丹,与她深入聊了杜甫、陶渊明等人的作品所折射出的人生观如何照亮他们所处的暗夜。由此出发,这场对话逐渐延伸至个体身处历史当中的断裂感,以及文学在这样一个年代所应该承担的角色。她提到,任何年代都需要文学作品去普遍化表达人们受到的创伤,如果没有这样的作品,这个年代的创伤就过不去,集体心理就会长久沉浸在萎靡当中。

采访中,黄晓丹也多次谈到了古代文学对于今天的读者而言,究竟还有怎样的意义。而这些意义得已实现的前提是,“不要仰视”。据她观察,这些年间,大学生面对古诗词时碰到的问题始终是一样的,那就是我们的古诗词被抬到了过高的地位。其实我们不需要背诵中心思想,就可以凭语言的直觉触摸它。这正是一切通往诗歌深处的旅程的起点。

《九诗心:暗夜里的文学启明》,黄晓丹著,理想国|上海三联书店,2024年11月。

落进现实的一场“梦游”

新京报:不同于此前的作品,《九诗心》读来有非常强烈的和当下对话的关怀。你在后记中也提到,这本书原本的雏形是2020年春一场“与诗人一起梦游”,后来这场“梦游”遇上了疫情管控。可否先聊聊,你最初构思中的那场“梦游”是怎样的?

黄晓丹:“与诗人一起梦游”原本是一个很轻盈的主题。那是在2019年秋天,我曾想借助这个主题进行一些“神思”,预设中它会超出我们过去讲古典诗词时固有的东西。当时我不再想讲那些宏大的主题,而是讲诗人瞬时的感觉、某一次触动以及各异的性情。

只是没想到,2020年初传来武汉市爆发新冠疫情的消息。在初期,没有人料想过那将是一场影响如此持久的事件。甚至在2020年春天第一次线下录制时,我讲吴梅村,也只是想讲一个纯粹的爱情故事;讲欧阳修,主要也是聊他修平山堂、在颍州西湖游玩。这些在后来成书时完全重写了。

说回当时,渐渐地,关于疫情的感受和认知开始变化。我印象最深的是2020年春天,那似乎是若干年来天气最好的一个春天。当时还有不少新闻报道有野生动物跑进城市,自然界一天比一天欣欣向荣,但是人类的生活却停滞了。

我走在校园里却有种“魔幻”的感觉,空空荡荡的学校里,一棵“椿寒樱”开得花挤着花,发出巨大的嗡嗡声,走近一看,原来是几千只蜜蜂在采蜜。校园里几乎没有人,偶尔听到花丛背后有人说话,一定是外语,因为当时只有留学生还在学校。那年春天,我们越来越感受到这场疫情正逐渐对更多人的生活产生影响。尽管整个策划还是以“与诗人一起梦游”为题,但当中时代性的东西不知不觉就变多了。

我在《杜甫:生活的慰藉》这一篇中写到:“时至今日,我已经不能很好地复原当时如同身处冰河时代的感觉。记得当时北方还是雪天,李文亮去世不久,有一条视频在网上流传——一辆车行驶在北京空空荡荡的东三环高架上,不知道要开向哪里。在江南,杜甫仿佛隔着河滩,以一种相信我必然能听懂的平实口气念出这首诗。”

二月已破三月来,渐老逢春能几回?

莫思身外无穷事,且尽生前有限杯。

那个时候,朋友们偶然见面,确实也在格外认真地道别,做好了每次道别都是永别的心理准备。这时我第一次理解了杜甫的这首诗:未来是想不清楚的,不要嫌手头这杯酒薄,珍重地喝掉它,它可能是最后一杯酒。这个春天有可能是最后一个春天。

纪录片《千古风流人物》(杜甫)画面。

新京报:相比于公开课中最初选定的七位,书中后来增补了李陵和李清照,是有哪些放不下的触动吗?

黄晓丹:课程录完后,我最初没想过要把它变成书。后来又遇到上海疫情管控,有读者托朋友询问怎么才能把杜甫那一课买下来公开发布,让其他处于管控中的人也能看到。和主办方商量之后,我们选择免费开放整个课程。

那时我才越发意识到,也许人们还是需要诗歌的。直到后来整理成书,背后的那个主题更加清晰,我想写那些置身于大的时代变局当中的人,他们的生命内部发生了怎样的事情。于是我也在修改课稿时反复思考,有没有哪个历史时段是没有写到的。比如北宋末年,我选取了李清照,在我看来没有人比她更有“代表性”。照理元末也应该写,但我不太熟悉元代诗人。

至于李陵,很特殊。写他更多是出于我的私人情感,《汉书·李陵传》《答苏武书》反复出现在我的课堂。这是一个无比精彩的历史瞬间:宏大的时代卷进去了各种人——李陵、苏武、司马迁。他们对命运有不同的抉择。因为历史线索的复杂、辨伪的困难,和叙事方面的挑战,我在写《李陵:流亡的孤独》这篇时遇到了很多困难。但托名李陵的《答苏武书》《苏李诗》因为无法确定是否为伪作,现代的古典文学著作往往选择略过。我觉得如果这次不在《九诗心》这个强调“时代与人之关系”的主题下写他,我以后可能没有机会写了。

“暗夜里的人生观”

新京报:你提到了疫情期间与杜甫诗句的共鸣。我们不妨就从杜甫进入展开谈谈,其实提到杜甫,一个千百年间更为人传颂的形象是他的“入世”,是感叹国破山河、茅屋为秋风所破的忧思。但鲜少被关注的是,一个始终活在这样一种无法预知的宏大的不安中的人,是什么能够切实支撑起他对生活本身的信念?

黄晓丹:在谈这个前,我们还是先回到之前提到的杜甫的那首诗。当时还有个小插曲,疫情期间,景凯旋老师打电话说不敢出门,想买一个冰箱囤货。那阵子我经常会想起杜甫的“二月已破三月来,渐老逢春能几回”,遥想那也许也是景老师的心路。

后来,这首诗在我心里挥之不去。我就去看对这首诗的说法,有的赏析文章这首诗写在安史之乱即将结束之时,表达了杜甫快乐的心情。我觉得这怎么可能,杜甫在当时怎么可能预测到安史之乱“即将结束”?我重新做了一番考查,写在了书里。

湘江边杜甫诗刻。

由此带来的困惑是,杜甫明明完全不知道安史之乱要结束了,他是如何做到这么快乐的?不仅是这一首诗的末尾写“莫思身外无穷事,且尽生前有限杯”,同时期他写《绝句漫兴九首》《江畔独步寻花七绝句》都是那样的快乐。

尤其“江畔独步寻花”中,他实际上就写了春天中的一天。可就是在那一天里,他整个人都置身于花海,一步步去寻春,直到江的尽头。他说自己最初是被花“赶”出家门的,躲着躲着就成了寻花,直到“黄师塔(指一位姓黄的和尚死后葬地所在的墓塔)前江水东”,他越发感到个人生命和自然时间的不匹配。可他越是感到时间所剩无多,就越是留恋这个世界,他写“可爱深红爱浅红”,不论深红的花还是浅红的花,都很美,都无法割舍。

接近五十岁时,杜甫把每一个春天都当作最后一个春天来写。而且这些快乐的诗,杜甫都用绝句来写。不需要用歌行去铺陈,也不需要用律诗去浓缩。那样一种在生命末期激发出的巨大的生命的热情,对我的冲击力远远超过杜甫在其他任何阶段的作品。它绝不仅仅是一种观念,相反这些诗他写得都非常“随兴”,可是随之而来的热烈却穿透纸背。

那是一种真正的生命力,对于疫情期间的我而言像是某种“充电”。我在那个生命阶段的杜甫身上感受到的就是一种时间的凝缩。所以我在写杜甫的那篇《生活的慰藉》中说:“也许人生本是一条通往落花时节的道路,哪怕处于一个下坠的时代,或面临个人的暮年,生命都可能因为意识到时间的凝缩而加倍地焕发光彩”。

蒋兆和《杜甫像》。

新京报:杜甫这种纯然的对生命本身的珍视,和陶渊明的“重(zhòng)生”有相似之处吗?

黄晓丹:我觉得他们完全不同。陶渊明是一个思维型的人,是古今第一警句大王。他会写“岂无一时好,不久当如何”,他也会写“人生实苦,死如之何”这些警句,这些都是“道理”。陶渊明是一个完全想明白才会动笔的人,所以他的语言非常“准”,力透纸背。而杜甫其实是一个“体验型”的人。他鲜少动用思维功能,不是靠想清楚后对现实进行重新整理和认识,然后调整心态才去接受。

我在书中说:“我们常用‘沉郁顿挫’形容杜甫,可从秉性上来说,‘沉郁顿挫’来自情感厚重、稳定、往而不返的诗人。若如陶渊明一般,时时跳脱出来,冷静审视自己的情感,‘沉郁顿挫’就不可能。而从写出‘一语中的’的格言的能力来说,杜甫的能力远逊于陶渊明。

他不是关注本质、截取世界片段的诗人,而是着迷于现象,呈现无数片段相续演化的诗人。”杜甫的难得之处在于他能长久地跟随自己的感受,并如实呈现他的经验以及他看到的别人的经验。这也是为什么杜甫可以写出“三吏三别”,而陶渊明写不了的原因。

北宋李公麟《渊明归隐图》(局部)。

新京报:那么,陶渊明究竟是如何从逻辑上想清楚“重生”这件事的?

黄晓丹:陶渊明特别重视给人生寻找一个方案,因而他才会早早选择辞官,甚至一早就推演了辞官后的结果以及安置余生的方式——耕种。他写《读山海经》《饮酒》《拟古》,尝试从历史中总结提炼。相对而言,杜甫是“随波逐流”的人,他的本质就是不论历史的浪潮将他推到哪里,他都有本事活下去,而且情感充裕、兴致勃勃。

我在《陶渊明:生死的辩证》这一篇中,将陶渊明的人生观概括为“人生如植”。在这样的人生观下,他尝试讨论了很多主题,比如生与死、善究竟应从功利主义来考虑,还是当作某种原则以持守等。他穿过时代风云的现象,去看人生根本的问题。所以元好问说他“南窗白日羲皇上,未害渊明是晋人”,意思是说,陶渊明不写具体的社会历史,但从精神上回应它。

这就和杜甫是相反的。杜甫写的都是当时的历史,而且是各个阶层经历的历史。但你说杜甫对那个时代的精神命题是否有理论性的回答?他是没有的。

新京报:这让人忍不住想到李陵。他似乎和他们两个人都不同,既想不清楚那些命运弄人的困惑,也感受不到生命本身的生机,但他还是“挺身承受着”。李陵的一生似乎印证了人在完全没有任何答案时,依然可以有某种生命力。可否展开谈谈李陵身上的那种复杂性。大部分人可能在经历这些遭遇后,会陷入是否还有必要与之缠斗的怀疑,从这个角度而言,为什么“对抗世界的恶意”本身竟然能有支撑起李陵生命后半程的那种力量?

黄晓丹:李陵这样对他的遭遇实在“没办法”,没有任何思想资源可以用,只能自己硬扛,这是在其他诗人身上都看不到的。在谈李陵前,我们先简单聊聊李广。他一生曾“与匈奴大小七十余战”,晚年却落得自刎。司马迁笔下李广一生的悲剧不来自于天命,而来自于人祸。

李陵作为李广的后代,拥有与李广同样的天赋和理想,甚至时机更好,一度在汉朝决意剿灭匈奴的大潮中被重用,可结局却比李广更糟。因武帝猜疑,李陵被迫带着五千步兵迎战匈奴十万骑兵,最后陷入孤立无援之境,箭尽粮绝而降,留在汉朝的母亲、妻子都被诛杀,自己只能滞留在他并不认同的匈奴,成为一个永远的流亡者。

李陵在我的脑海中留下了清晰的视觉影像——一匹胡马,在胡地玄冰、边土惨裂之中,它默默低着头,站立耐受风雪,毛与冰雪结成一体。这与汉代的石雕拙重的风格相似。“汉乐府”形容一个人痛苦叫“心思不能言,肠中车轮转”,车轮在肠子里碾过。汉人就是很“笨”的,他们对痛苦的承受是具身化的,但具有后世文学艺术再也没有过的力量感。

李陵。

我在《李陵:流亡的孤独》这一章里写“针对人生的痛苦,我们在后世诗歌中看到的常用解决方案,如佛教对爱别离苦的思惟,道家乘物游心的逍遥、生死齐一的豁达都还不存在。撤去了这些方案的保护,汉朝人其实是赤裸裸地被扔在世界面前,只能以肉身对抗。”

文学史的发展历程,从某种程度来说,和具体的人的生命历程是一样的。一个尚未经过教养的人最初都靠着生命本能存活,在经历后天的教养后,我们学会用思维重新处理现实,把现实变成“可接受”的另一种样子。痛苦就变轻了。但在文明开端时的人,没有那么多聪明的办法,只能靠挺身承受的力量。这样的力量会使现代人动容,因为那是我们失去了的能力。

对这种“挺身承受的力量”的阐发,也指向了今天的我们去学古代文学的意义。我反复和我的学生分享,在人类的发展史当中,存在许许多多防御机制,而在文明不断的升级中,旧的版本就被覆盖或扔掉了,现代人如今拥有的是“最新”的版本。

这种版本在大多数时候也许都是管用的。但如果只有这一个版本,当它不适用时,人就会觉得走投无路。可当我们回到过去的历史当中,会发现还有许多不同的版本,这些版本也有它们可适用的场合与独特的价值。我们可以通过学习古代文学,使自己具有多种防御能力,更灵活地面对痛苦。

无伪专一的诗心

新京报:你曾在录制的一档播客中提到,写作这本书的初衷是试图注视那些“裂痕”——个体身处时代的集体叙事与个人所体验到的真实感受之间的断裂。这本书的副标题是“暗夜里的文学启明”,怎么理解书中的九位诗人各自所处的“暗夜”?

黄晓丹:(沉默)关于这个问题,我可能首先想聊聊什么是历史。人对身处其中的历史往往看不清楚。我们可能很清楚安史之乱是怎么回事、宋室南渡又是怎么回事,但是我们不清楚当下所处的这段历史。这并不是因为它有多么特殊,而是历史本身就是一种“后见之明”。身处当时的杜甫、李清照,他们和我们一样活在不明确中。

这也是我之所以想更深入地写他们的原因。常规的写作方式是,将这些古人放置在已成定论的历史背景中解释,但这和他们当时的心态并不一样。我尝试纠正这种错位。我思考的立足点是:他们是和我们一样的人类,当他们身处不确定时,是如何面对失望与希望的?

文学有很多责任,但其中有一个(责任)一定是去把某一个时代集体情绪的象征物创造出来。这是什么意思?比如我们提到东汉末年,可能会想到战乱频仍与瘟疫肆虐、民众生灵涂炭。经历其中的人都会有各自的感受与思考,但未必每一个人都有把它想清楚并表达出来的能力。对于这样一种集体性痛苦,就会产生伟大的文学作品。那么,东汉可能就是对《薤露》与《蒿里》(原作于西汉)主题的不断重复——

薤上露,何易晞。露晞明朝更复落,人死一去何时归。

这样的作品流传于当时人们送葬死者的仪式当中。人们在传颂时反复理解着自己的命运。任何时代都需要出现类似这样的文学作品,将这个时代人们受到的创伤、生存的体验以一种普遍化的方式表达出来。如果一个时代没有这样的作品,这个时代的创伤就过不去,集体心理就会长久沉浸在萎靡当中。

最后,我们谈谈“暗夜”和“创作”的关系。书中的每个诗人都写出了表达集体精神和集体创伤的优秀文学作品。他们的作品绝不仅仅是各自独特的个性表达,而是透过自己映射了一种更具普遍性的体验。书中提到的九位诗人中至少有八位,他们最伟大的作品都是在所谓的“暗夜”中完成的。

但是,实现文学或艺术的成就有个前提,那就是创作者需要有文学艺术长期的教养,而这个教养是很难在“暗夜”中完成的。所以,我们去回看,那些最好的文学艺术家,他们的上半生几乎都生活在一个富足教养的时代,而下半生又生活在所谓的“暗夜”中。既有充分的教养,又有充分的社会现实感知,也有充分的社会情绪需要被加工,一流的作家才会产生。

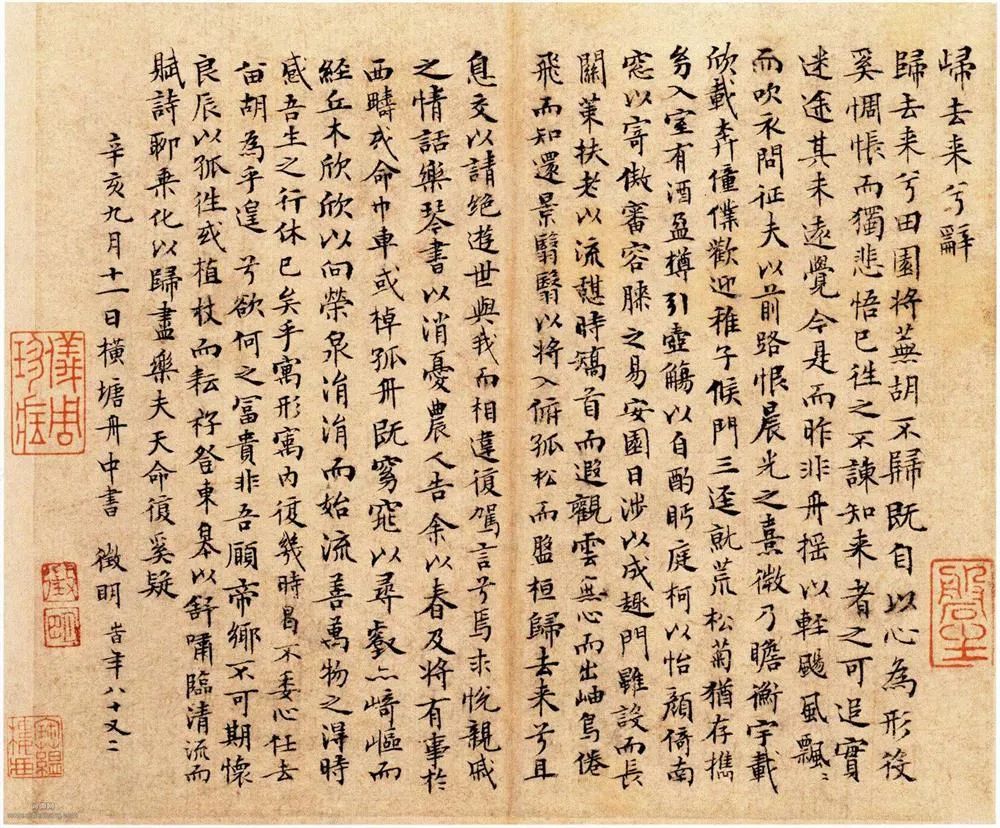

文征明手书《归去来兮辞》。

新京报:不少作品在诗人生前往往得不到“被看见”的机会,怎么理解表达受抑制的一面?我们又该如何看待语词中时而浮现的“含混”?

黄晓丹:但凡对这样宏大的命题有所感知的创作者,他(她)一定绕不过去的问题是,仅仅为生前能发表,还是为更长的时间写作。

其次,还有一个更为底层的问题:共同经验的含混,就是历史书写尚未完成导致的,“写下当世体验”的任务为文学发展提供了动力,也在语言和文体上提出了巨大的挑战。

事实上,中国古代文学史上一直有一个问题,安史之乱之后,杜甫这样一个“三流诗人”是如何忽然冒出来的?他在安史之乱之前默默无闻,在40岁之前名不见经传。但为什么安史之乱会带来文学上翻天覆地的变化,王维、李白这样的“一流诗人”纷纷沉寂,而“三流”成为了“一流”?

其中一个解释是,当社会经历剧变,昔日用来描述“开元盛世”的语言或文学形式,在面对新现实时,已经无力描述了。这时就需要创造新的语言,这就是杜甫做的事情。至于表达的“含混”,的确,这涉及到我们的体验如何被加工成文学艺术。这些都需要时间去整理。这时我们需要许许多多的文学创作来承担起这项工作。

新京报:从“梦游”到“诗心”,暗含一种逐渐向内的质询。你在前言中称,诗最根本的是生命精神的注入,是无伪和专一的诗心。怎么理解这里的“无伪”和“专一”?

黄晓丹:这两个词来自顾随。在我看来,中国古人讨论的文学的根本之一是“修辞立其诚”。刘勰曾在《文心雕龙》中也提到,什么是好的作品。他说,“昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。”在其看来,前者是更好的。人生造自己没有的情感,还把它写得很漂亮,这样的作品是“伪饰”。因此,在古代诗歌评论中也有“真诗”和“伪诗”的说法。

我们看诗,不只是看表面的道理或语言的修饰,而是看它是否能够真实传达作者的情感。这也是为什么元好问在写《论诗绝句》中论陶渊明的诗时,会说“一语天然万古新,豪华落尽见真淳”。陶渊明的诗好,是因为他抛去了各种伪饰,靠最真挚的诗心带给千百年后的人感动。

新京报:不仅是为文,对于人的存在本身而言,“无伪”和“专一”也是根本吗?

黄晓丹:我想是的。“无伪”这个词对应着人在存在中体验到的“不真实”,而“专一”对应的则是人在存在中感受到的“虚无”。“不真实”我们很容易理解。那什么是“虚无”呢?大概就是你也觉得自己一天天的活着,但似乎没办法把生命力投注到一个核心上,所以生命力就在日复一日中无目的地流失。

书中我所写到的这些诗人,对他们而言,写诗不是游戏之作,而是生命的写作。在这样的写作当中,他们可以把所有对生命的热情与思考、经历与痛苦,全部凝结在极为精炼的文字中间。他们身上体现的是一个“反流失”的过程。通过写作,那些看似流失的一切都留下了痕迹。这是一种难得的生命精神的印刻,甚至可以说,是一种“铸造”。

当读者不敢抬头,古诗词就成了泥塑木偶

新京报:读完全书给人最深的印象是一种不拔的生命精神,这让人联想到前不久离世的叶嘉莹女士。很多人回忆起晚年的她时,依然会记得她在讲解古诗词时展现的那种巨大的生命力。我很好奇,从生于战乱,长于动荡,到艰难度过政治风暴,漂泊海外,每一件细想都并不容易。在经历种种之后,她身上持存的那种力量是否真的与古诗词相关?作为学生,你曾和她有很多日常的接触。

黄晓丹:大多数报道都侧重描写叶老师遭受的苦难,也许是因为便于叙事吧,因为外在的苦难是更容易说清楚的。但由此引出的一个问题是,她究竟从古诗词中获得了什么?仅仅是让她度过苦难的东西,还是说更多?以及再进一步,“度过苦难”到底是什么意思,是好死不如赖活地活着,还是极其精彩地活着?

事实上,当我认识叶老师时,她生命中的大部分苦难早就过去了。在这样的人生阶段中,我从她身上看到了什么?我现在回想,那也许是一种我曾以为只存在于书中的,高贵精神生活的可能性。我们也许都曾在读中西古代名著时感慨,原来人竟可以这样活,却不能在现实生活中找到例证。但在叶老师身上,是可以看到的。

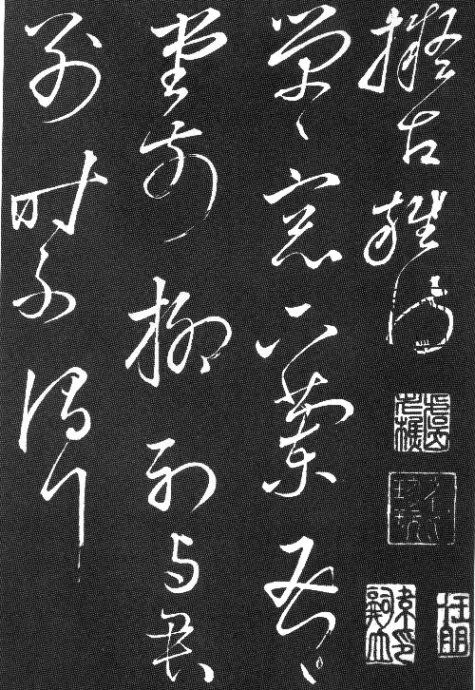

陶渊明《草书拟古九首帖》。

我想回忆她讲过的三句词带给我的感受。

第一次是2004年在苏州大学。她讲欧阳修的《蝶恋花》,“越女采莲秋水畔。窄袖轻罗,暗露双金钏”。她当时讲起词中这位越女的高贵。越女穿着极朴素的衣服,而内在却像富有宝藏一般。虽然当时隔着人群,但我却感受到了来自讲者的巨大的自信。

她展现了一个人在外在极为朴素的情况下,完完全全相信自己的内在极为珍贵而美好。那种感染甚至使当时默默无闻的我也相信,在我的内在也一定存在如“双金钏”般珍贵的潜能。不需要任何外在的装饰和炫耀,有朝一日这珍贵的潜能也能不惧遮掩、自然流露。

第二次是叶老师讲晏殊的《山亭柳·赠歌者》。这位歌手“偶学念奴声调,有时高遏行云”。千百年前一个低贱的歌妓,她不屑于唱凡俗曲调,而有志于唱出最高的调子。那高逼云天的声调甚至可以截停行云。叶老师说,这不仅是说歌者的声音,而且是写晏殊的自我期许。这完全不同于将诗词视为“吟风弄月”的看法,而是一个人相信其精神生活能达到那样的高度,而且对整个宇宙产生巨大震撼。

那是在她家的客厅。一个接近九十岁的瘦弱老太太,在离我不足一米的地方,拿着一本书,旁若无人地坦然陈说,言及那高遏行云的理想时掷地有声。那一刻,我觉得那种信心就是她生命的光彩。

第三次是叶老师讲周邦彦的《蝶恋花》“一笑相逢蓬海路,人间风月如尘土”。两个人在途中相遇,未交一言,却已目成心许。虽然只有一眼,但这一刻的体验如此深刻、强烈,当事人生命中感觉就完全改变了,从此之后,前尘往事皆是尘土。这不仅指爱情,而且指人和人之间一种深刻的欣赏、遇合。叶老师自己没有获得这样的爱情,但她讲这句词时带给我一种希望和照亮。

我们都能感觉到生活中有些地方“似乎不对”。我们曾经在书本中看到充满可能性、边际无限的精神生活,但在现实生活中遇到的都是些等而下之的取舍。我们不喜欢,但不敢轻易割舍,因为不能确定割舍之后,是不是真的能找到更好的东西。这样晦暗的生活,是因为内心并不确信可能性真的存在。但在当年的那堂课上,那一瞬间,我真的相信,人与人之间那样深刻的遇合,是必然存在于世界上,且值得拼命去寻找的。

新京报:那么,你的生命经历和诗词的交互是怎样的?你曾说起也许得益于诗词世界的浸染,如今生活中的你几乎很少内耗。可否由此谈谈你的私人感受?

黄晓丹:我在大学教了十几年书了,时间够长,总会碰到一些状态很差的时候,比如收到可疑的体检报告、被“非升即走”吓得魂飞魄散、被误解、被惊吓、被退稿。在这些时候,上课前我觉得今天的课我一定上不下去,但一旦开始上课,十几分钟后,我就像完全脱离了那些事情的压迫,我又自由流动了。

我觉得很多痛苦都来自于注意力过多地集中在自己身上。所有人都被劝诫过“痛苦时换个角度,感觉就会不同”。我们都懂,但往往做不到。为什么有时我却不知不觉做到了?这使我思考,什么东西能系统性地吸引我的注意力,让我进入那个更远的维度,我觉得是好的作品。最伟大的作家,生命如此丰富、精彩,他们是有“魔笛”的。我们要允许自己听到他们的呼唤,借他们的力量将我们的注意力从狭小的自我中抽离,投向更广阔的天地。

“内耗”是指自我分成了两部分,其中一半在和另一半缠斗,不论哪一方胜出,消耗的都是自己。这场斗争不会有胜者。最伟大的文学作品能使读者仅仅依靠阅读,就将自我中分裂冲突的力量整合起来。

在写《九诗心》的过程中,我常常感到经历了作者生命中的巨大冲突后,我却进入以完整的自我与另一个完整的生命对话的过程。这不是转移注意力,不仅是推远那些痛苦,而是吸收它们,将痛苦转化为生命的财富,使自我统一在更高的维度上。

新京报:这些年,古诗词似乎在年轻人当中迎来某种复苏。你常年执教本科生的中国古代文学课,你会有哪些观察?今天的学生对古诗词的关注点是否发生了某些变化?

黄晓丹:(笑)十年前我刚当老师时,大多学生喜欢李白,不喜欢陶渊明;而现在喜欢陶渊明和王维的学生越来越多。但这也是出于某种误解,他们觉得后者是“躺平”的。

相较于变化,我其实感触更深的是这些年学生当中存在的共性现象。甚至从某种程度来说,这些年大学生面对古诗词时碰到的问题始终是一样的,那就是我们的古诗词被抬到了过高的地位,以至于学生最初都是匍匐在它脚下,把自己的灵性阉割殆尽后再来学诗。

当读者不敢抬头时,这些古诗词就成了泥塑木偶这样的东西。庄子曾讲过“楚有灵龟”的寓言。楚国有个大乌龟,已经死了五百多年,楚王非常看重它,就用锦绣包裹并放在庙堂上供奉。庄子就问:“此龟者,宁其死为留骨而贵乎,宁生而曳尾涂中。”而今天的古诗词就像楚国的灵龟。

纪录片《千古风流人物》(杜甫)画面。

我反复告诉学生:“不要仰视”。作为从小使用汉语的人,应该相信当我们自行进入任何一篇文言文或古诗词中,都有能力理解其中至少六、七成。我们不需要背诵中心思想,就可以凭语言的直觉触摸它。这些作品为何能流传千古?不正是因为它们能够直接传达某种情感和精神吗?

我们首先需要从认知上理解古代的这些诗人和我们一样,都是具体的人,甚至是普通的人,都拥有各种人性。至于他们拥有而我们没有的东西,也都是我们所具有的可能性。

只是,我们还未发展出这样的可能性。回到我们对话的开始。我们提到诗人的真诚无伪,其实读诗也需要真诚无伪。先要相信我们与诗之间能产生心与心的连通,驶往诗歌深处的旅程才可能开始。

采写/申璐

编辑/荷花

校对/杨利