这是一份别样的驻村日记。

驻村2年,贵州民族大学美术学院院长、副教授周庆伟用笔和刀,记录黔东南乡村少数民族村寨的点滴日常。

1月3日至1月13日,“驻村日记”生态美术作品展在贵州民族大学美术学院开展。展出的100多幅木版画中,有大气磅礴的贵州山水,瀑布从高耸山崖飞流直下;有祥和宁静的田园风光,溪水涓涓绕过小桥人家;还有一组人物肖像,每位村民都被刻画得神形兼备。

“来自乡村,走进艺术;返驻乡村,释放艺术;回观乡村,再现艺术。这不是一个简单的时间与地理逻辑的循环往复,而是人、环境、事件、艺术交织作用并螺旋上升、嬗递发展的过程。”贵州民族大学美术学院党委书记范昭平说,这些作品,有着“他者”的视角,又有着“本体”的行为;有着美术教育者的取向,又有着驻村干部的思维。

平凡的温情定格在画板上

“乡亲们是乡村振兴的参与者,也是受益者。”2021年5月,周庆伟到黔东南州镇远县金堡镇秀地村任第一书记。秀地村最打动他的,是平凡的温情。

村里有位老兵,14岁就离乡参军奔赴抗美援朝战场。退役后返乡,他创业开过窑厂,后来凭借在部队里习得的医术,在村里行医。70年来,他见证了村寨的变迁,欣慰地看到自己和战友们保卫的国土上,人民生活越来越美好。

另一位老人,儿女在外求学、工作,家早已搬至县城,他却执意要回村居住,并义务担任护林员一职。他说,在村里住了大半辈子,与故土难舍难离,想继续守着。

还有些年轻的面孔,同样也以“平凡的温情”触动着周庆伟。

在外务工的小伙子,存了不少积蓄,回来反哺家乡。脱贫攻坚和乡村振兴中,他参与了多项基础设施建设,也见证着村寨的日新月异。

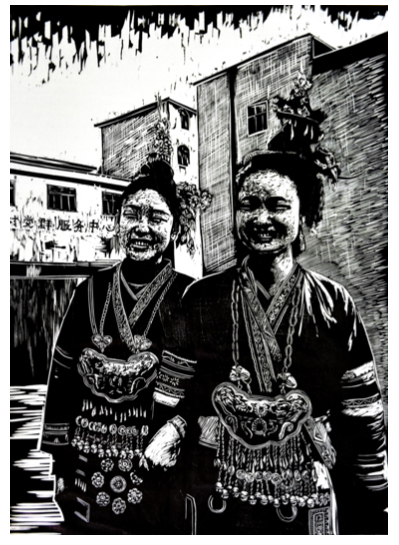

两位苗族姑娘从村委办事出来,笑意盈盈。近年来,多项社会性事项的服务“家门口”,村民们办事不再搭车去镇上,方便又快捷。

到了插秧时节,有户人家只有60多岁的老人留守,镇干部、村干部都赶去帮忙,欢声笑语荡漾在春天的田野。

村民们讲述自己故事的样子,在路边交谈的样子,抑或是在田间劳作的样子,都一一被周庆伟定格在木版画上。木版画是造型艺术之一,通过手工制版印刷而成的绘画,可有限制地复印出多份不影响其艺术价值的原作。他计划为100位村民画像,目前已完成30多幅。

“村民们最平凡的生活,才是这个时代最真实的缩影。”近日,周庆伟将部分作品运送回秀地村,他希望村民们能在画作中,发现身边更多的美,建立文化自信。

艺术实践连接高校与乡村

创作版画,只是周庆伟文化振兴乡村的一部分。

2021年7月,周庆伟在秀地村建立了艺术实践基地。当月,贵州民族大学美术学院30多名学生的暑期实践,就在秀地村开展。周庆伟要求学生们和村民同吃同住:“人民生活是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的创作源泉。只有如此参与,才能真正地感受、触摸到乡村的灵魂。”

2年来,共有300余艺术生到秀地村采风创作,关照乡村自然生态、产业发展、民族文化、美丽乡村建设。

看到破旧土墙,师生们想画壁画,立即有村民帮忙将周围收拾干净,墙面粉刷平整,提供出一面巨大的“画板”。农村的生产生活场景,很快在“大画板”上呈现。

集市收来簸箕,师生们也画上南瓜、枇杷等当地风物,和插秧、收割等农事景象,村民们很高兴,组织起来,带来木梯、铁锤、钉子等工具,帮忙挂至院墙。

“秀地村是个很包容的村寨。”周庆伟说,乡亲们对新事物保持着乐见的态度,总是热情地留来客吃饭。艺术实践,成为大学与村寨的情感桥梁,不少学生跟乡亲们处得跟家人一般,实践课程结束,好几位学生春节时还去走访探望。

2022年,贵州民族大学因新冠肺炎疫情缺少物资,村民们将自家种植的蔬果、粮食送到村委。共计40多吨物资,跨越200多公里,从秀地村运到贵阳花溪大学城。

2023年5月驻村结束时,周庆伟意外地收获“终身荣誉村民”证书。这位“终身荣誉村民”,在返校后的1年多来依然会抽空往秀地村跑。“期待艺术,能够潜移默化地渗透到乡村。”周庆伟表示,若秀地村有孩子想学美术,他们愿无偿相授。

废旧厂房变成美术馆和米厂

傍晚,家家户户缭绕着炊烟饭香。

师生们采风创作归来,伴着蛙鼓虫鸣,常在坝坝里围着长桌吃晚饭。

饭过三巡,村里老一辈人在交谈中提到,当地稻米颗粒均匀,颗形如梭、米色似玉。据《镇远府志》载:“康熙五十五年……又秀地补良冲田一段共计二十五丘每年各认两学糯米各二十大斗”,但如今因为稻米种植方法不一、售卖价格参差不齐、产量低等原因,难形成规模。

艺术家开始研究农业。

周庆伟建议,以“秀地米”为村龙头产业,打造“一村一品”,实现种植规范化、售卖标准化。

秀地村的稻田,位于秀堤河两岸的狭长形的平坝子,河谷中阳光照射不均匀,稻米光合作用受到一定阻碍。因地制宜,周庆伟在全村推广宽窄行种植法,不仅能提高水稻的光能利用率,利于空气流通,还能降低稻田有害生物影响,增强稻株综合抗逆性。此外,周庆伟还牵头联合海南、广东和贵州的3所高校,为“秀地米”进行包装和文创产品设计。

附近的辽家坳村、冽洞村和溪头村,与秀地村在地质条件上极为相似,4个村联合种植后,“秀地米”种植面积扩展为3000多亩。

早年中国中冶集团曾在此修建施剑高速公路,工程结束后留下了废旧厂房。周庆伟将其一分为二,200多平方米用做稻米加工厂,利用东西部协作专项资金购进一批稻米深加工的机器,可剔除碎米、过滤沙石、杂草,以及对稻米进行抛光等;余下80平方米则建成美术馆,里面展出经专家评审推荐的100件优秀美术作品,作为第一批馆藏。

稻米与画作,都是村民的“食粮”。“旧厂房周边还有好几栋楼,未来可扩展出新的功用。”周庆伟认为,艺术赋能乡村振兴,值得继续探讨与实践。

本网记者:李思瑾

一审:曹轶王琰

二审:林萌袁小娟

三审:李蓓