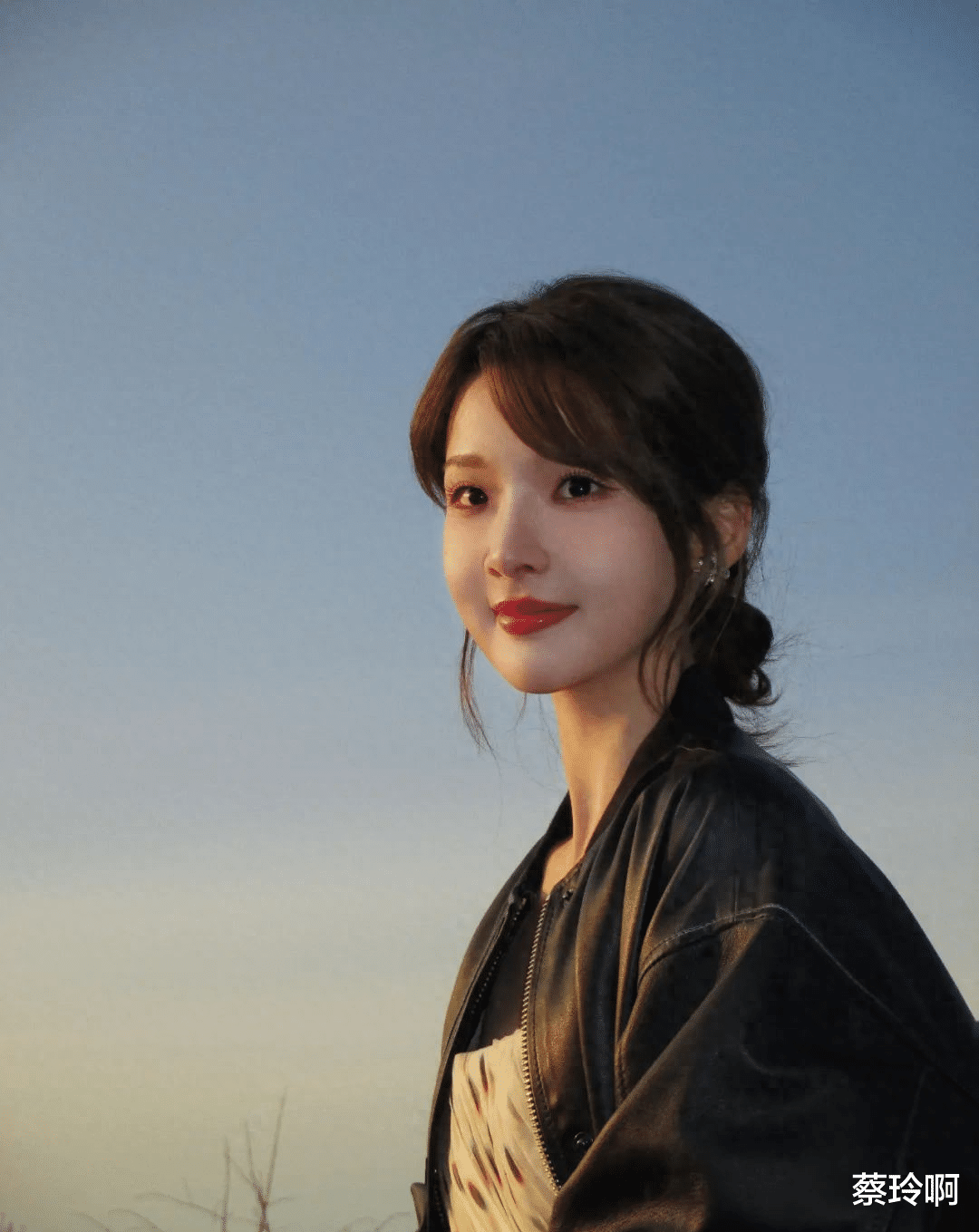

2025年3月4日晚的直播间里,26岁的张淼怡对着镜头笑问:"认真的吗?我整哪儿了?"这个曾因饰演林黛玉而备受瞩目的年轻演员,用轻快的语气化解着整容质疑。这场看似寻常的明星互动,实则撕开了时代审美观念更迭的鲜活切面。当"被质疑整容"与"变好看"的因果关系在公众人物口中自然成立,我们正在见证的,或许是人类文明史上最剧烈的外貌价值体系重构。

一、祛魅时代的容貌革命张淼怡直播中那句"说明我变好看了"的潜台词,暴露出当代社会对"后天美"的价值重估。根据国际美容整形外科学会2025年最新报告,全球医美市场规模已达1.3万亿美元,00后群体首次超过80后成为消费主力。在首尔江南区,父母送给子女的成人礼从传统韩服变成了医美套餐;上海某三甲医院的整形外科门诊量,近五年保持着年均27%的复合增长率。

这种转变背后是技术民主化的必然结果。当3D面部扫描技术能将整容效果精确到微米级,当AI算法可以模拟术后十年的组织变化,传统"自然美"的伦理优势正在消解。就像智能手机重塑了人类的信息获取方式,医美技术正在重构容貌的价值坐标系。北京师范大学社会心理学研究中心发现,Z世代对"整容承认度"比90后高出43%,67%的受访者认为"技术美"与"天然美"具有同等审美价值。

二、公众人物的镜像突围从奥黛丽·赫本时代"被上帝亲吻过的面庞",到如今张淼怡坦然接受"变好看"的赞美,明星形象的建构逻辑发生了本质转变。在社交媒体造就的"全景式围观"下,公众人物正在经历从"完美偶像"到"真实样本"的角色嬗变。张淼怡的回应策略堪称典范:先用反问消解质疑的攻击性,继而将话题引向审美提升的积极意义,最后用"爱美之心人皆有之"完成价值共识的缔结。

这种新型互动模式正在重塑娱乐圈生态。韩国SM娱乐2024年推出的虚拟偶像MAVE,其面部特征集合了2000万网友的审美偏好数据;国内某顶流小生主动公开微整形记录,反而收获"真实敢言"的舆论好评。当章子怡在《演员的诞生》中坦言定期注射肉毒素,当木村拓哉的女儿光希将医美保养写进自传,明星们正在用肉身实践解构着"纯天然"的神话。

三、容貌焦虑的双生火焰在这场审美革命中,争议始终如影随形。复旦大学附属华山医院2025年的研究显示,过度医美导致的面部神经损伤案例较五年前增加3.2倍;日本某少女偶像因频繁整容患上躯体变形障碍,最终不得不退出演艺圈。张淼怡在直播中强调的"个人选择自由",恰恰触及了现代性困境的核心——当技术赋予我们改造容貌的能力,如何避免陷入永无止境的完美主义陷阱?

心理学家的观察提供了新的视角。斯坦福大学行为实验室发现,适度医美带来的外貌提升确实能增强个体的社会信心,但效果呈现倒U型曲线——当改造程度超过面部特征的15%,自信指数反而开始下降。这或许解释了为什么张淼怡的回应能引发共鸣:她既承认审美提升的合理性,又保持着对自然底色的尊重,这种微妙的平衡恰好契合了多数人的心理安全区。

结语张淼怡直播间的九分钟,无意间成为了时代审美的分光棱镜。当她说出"变好看"三个字时,投射出的是整个人类文明对肉身认知的范式转移。从原始社会的图腾崇拜,到中世纪的宗教禁欲,再到技术时代的肉身重塑,人类对身体的掌控权从未如此彻底。或许真正的进步不在于是否选择整容,而在于我们能否像这个26岁的姑娘那样,在技术洪流中保持清醒的自我认知——美从来不是单一的答案,而是永恒追问的过程。正如古希腊德尔斐神庙的箴言在此刻焕发新意:认识你自己,然后成为你想成为的样子。```