潮新闻客户端孙炜

在埃及意外发现了古代的象形文字后,让我不禁想起了10多年前去宁夏旅游时,意外地与900多年前的西夏文字擦肩而过的一段往事。

去宁夏旅游是排在最后的,国内其他地方都走了,最后只能去宁夏了。但听老同事鱼村介绍了西夏王陵、沙坡头、沙湖等风光后,十分惊奇,宁夏还有如此风光!后来医院工会再组织时,我毫不犹豫地报了宁夏线,被意想中的宁夏风光迷的真的有点迫不及待。

飞到银川,第一站就去了西夏王陵。旅游大巴西行,我急切地准备着单反相机,知道旅游跟团导游在景点规定的逗留时间都很抠。很快到达蓝天白云下的贺兰山。远远眺望,神秘巨冢群静静矗立,与巍峨的群山相映生辉。

顾名思义,这是一处西夏国的皇家陵园,导游说,1038年,党项族首领李元昊建立了西夏。他将祖父、父亲迁葬于此。此后,在西夏国存续期间,又有数任皇帝安葬于此,因此,这座陵园就成了西夏王陵。

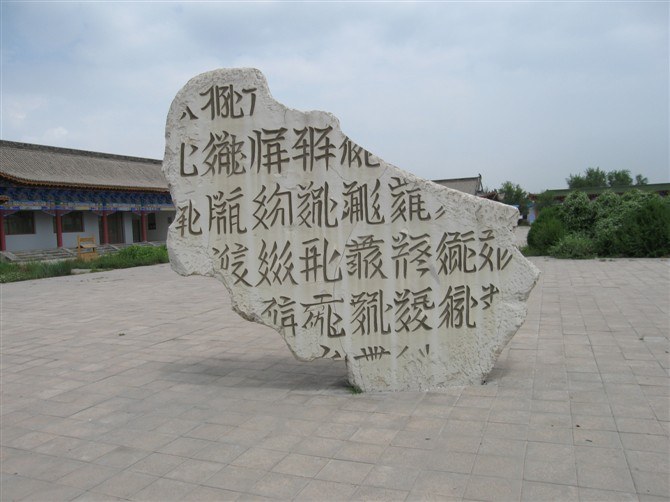

进入陵园正门,一块碑吸引了我,碑上的文字似汉字非汉字,没法读懂,难道碑上全是生僻字?不可能。急问导游,曰:西夏文字。我恍然大悟:宁夏在古西夏国疆域内,古西夏国是党项族的江山。我只知道党项族有语言、没文字,一直是借用汉字,今天才知道西夏国还有文字,真是孤陋寡闻啊!

西夏文又名河西字、番文、唐古特文,有学者也写作西夏文字,是记录西夏党项族语言的文字,属表意体系,是西夏仿汉字创制的。西夏人上自佛经诏令,下至民间书信,均用西夏文字书写。为方便人们学习西夏文字,西夏还编写了字典。1227年西夏亡于蒙古帝国,西夏文字也随之逐渐湮灭。自西夏文字被发现以来,这些字典以及一批佛教经卷和手书作品,在内蒙古西部地区多有发现。西夏文字属汉藏语系的羌语支,跟现代的羌语和木雅语关系最密切。

西夏景宗李元昊正式称帝前的公元1036年,大臣野利仁荣受命创制西夏文字,三年始成,共五千余字,形体方整,笔画繁冗,又称为蕃书。结构仿汉字,又有其特点。用点、横、竖、撇、捺、拐、拐钩等组字,斜笔较多,没有竖钩。单纯字较少,合成字占绝大多数。有两字合成一字居多,有三字或四字合成一字者较少。合成时一般只用一个字的部分,如上部、下部、左部、右部、中部、大部,有时也用一个字的全部。会意合成字和音意合成字分别类似汉字的会意字和形声字,约占总数的百分之八十。部分译音字由其反切上下字的各一部分合成,类似拼音字。有的字以另一字的左右或上下两部分互换构成。两字多为同义字。象形字和指示字极少。书体有楷、行、草、篆,楷书多用于刻印,篆书散见于金石,行草常用于手写。

西夏文是西夏王朝创制并使用的文字。作为“国字”,西夏文曾在西夏王朝所统辖的今宁夏、甘肃、陕西北部、内蒙古南部等广阔地带中,盛行了约两个世纪。元明两朝,西夏文仍在一些地区存活了大约三个世纪。在西夏国的应用范围十分广泛,如官署文书、法律条令、审案记录、买卖文契、文学著作、历史书籍、字典辞书、碑刻、印章、符牌、钱币、以及译自汉、藏文的佛经等。西夏文是西夏文化的精华所在,它的使用在整个西夏时期从未间断过。

西夏文字创制后即尊为西夏国字,到了元代时(公元1227年)另称河西字,且其文化并未完全消失,元代人用它刻印了大批佛经;明初时期亦曾刻印西夏文之经卷,到了明朝中叶,还有人以西夏文刻于经幢。近代在敦煌莫高窟发现了西夏文本的地藏经残本,此时距创造文字之时已有约500多年。

都说“见字如面”,文字其实就是一个族群的“脸面”,集结了一个民族最深沉的情感、最敞亮的智慧和最长久的期盼。读懂西夏文字,也就能读懂那个时代的西夏先人。

手机铃声打断了我的思绪,该是导游在召唤游客集中了。

宁夏之旅,被西夏文字擦了个肩,却感到,5000年祖国多元文化交融之美。