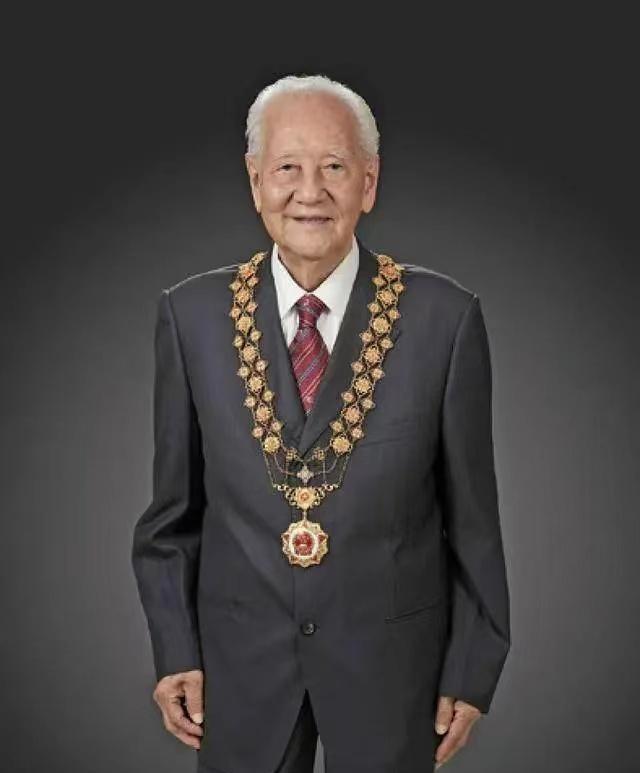

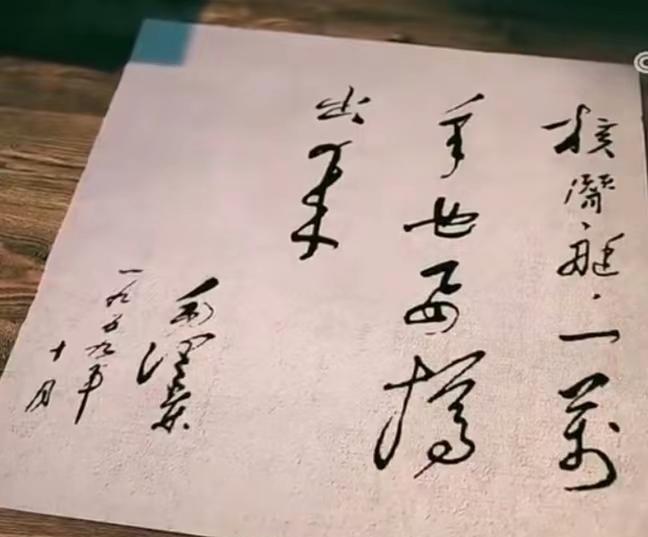

1988年,“中国核潜艇之父”黄旭华,在南海完成深潜试验后,顺道回了趟家。95岁高龄的老母亲,望着自己的儿子,竟说不出一句话来。 1958年的一个炎热午后,黄旭华接到了一个改变命运的电话。那时的中国,正处于动荡与变革之中,国家新生力量急需壮大,而黄旭华,一个年轻的造船工程师,正是这个时代背景下的普通一员。电话那头传来的命令简单而神秘:“立即前往北京,参与一项国家重要项目。”黄旭华没有犹豫,他清楚,这是一个为国家贡献自己力量的机会,也是一个家庭将要付出巨大牺牲的开始。 抵达北京后,黄旭华被告知参与的是核潜艇的研制工作。这项任务不仅困难重重,更充满了未知与危险。在那个年代,核潜艇对于中国来说几乎是一个奢谈,但黄旭华和他的团队没有退缩。他们深知,这不仅仅是技术的挑战,更是国家尊严与安全的重大考验。在接下来的数月中,他们日以继夜地工作,凭借着手中的资料和简陋的工具,从零开始,一步步将这个看似不可能的梦想变为现实。 然而,随着工作的深入,黄旭华逐渐意识到这个项目的艰巨性。每一次设计的调整,每一次材料的选择,都牵动着整个项目的命运。而且,由于工作的高度保密性,他无法与家人分享这份压力和挑战,这份孤独和重负让他倍感沉重。 1970年12月26日,是黄旭华一生中不可忘怀的日子。中国第一艘核潜艇顺利下水,标志着他和他的团队克服重重困难,完成了看似不可能的任务。这一刻,他们不仅为国家赢得了尊严和自豪,更开启了中国海军新的篇章。 1988年的南海,波涛汹涌,阳光照耀下的海面闪烁着耀眼的光芒。在这片浩瀚的海域中,一艘编号为“长征四号”的核潜艇静静地悬浮在水面上,准备执行一项前所未有的深潜试验。黄旭华,这位年近花甲的科学家,站在甲板上,目光穿透海平线,内心既有期待也有不安。 这次深潜试验,对黄旭华而言,意义非凡。这不仅是对他近三十年科研生涯的一次集大成展示,更是对中国核潜艇技术突破的一次关键考验。在那个年代,深潜能力是衡量一个国家海军实力的重要标志之一,具有深远的战略意义。然而,黄旭华深知,这次试验的风险极高。就在几年前,一艘美国核潜艇在深潜试验中发生了严重事故,导致整艘潜艇沉没,艇上所有人员遇难。这个悲剧的发生,给全世界的潜艇研制带来了极大的震动,也让这次试验的每一个参与者心中都压着一块沉重的石头。 随着命令下达,潜艇开始缓缓下潜。黄旭华和他的团队成员穿过狭窄的通道,来到控制室。随着深度的增加,外部的水压也随之上升。潜艇的每一寸金属表面都在承受着前所未有的压力,就连空气中都弥漫着一种压迫感。黄旭华紧盯着仪表板上的深度计,他的手紧握成拳,指甲几乎嵌入掌心。潜艇内部,除了机器的轰鸣声,还有不时传来的金属应力声。这些声音在狭小的空间内回荡,让人心神不宁。 深度计的指针缓缓爬升,每一个刻度的过去都伴随着巨大的风险。黄旭华心中虽然紧张,但更多的是对团队的信任和对技术的信心。这次深潜,他们准备了多年,每一项技术都经过了反复的测试和验证,每一个细节都经过了精心的设计和考量。即便如此,面对大自然的力量,人类的努力始终显得渺小而脆弱。 当深度计指针指向300米的时候,整个控制室陷入了短暂的寂静。这一刻,仿佛时间都凝固了。然后,仪表板上传来的数据显示,一切正常。这个消息瞬间点燃了所有人的情绪,欢呼声和拥抱在潜艇的狭小空间内展开。黄旭华感受到了前所未有的释放,他的眼眶湿润了。他知道,这一刻,他们不仅仅是完成了一次深潜试验,更是跨越了一个国家科技实力的重要门槛,为中国的海洋强国梦添上了浓墨重彩的一笔。 然而,黄旭华没有太多时间沉浸在成功的喜悦中。试验的成功只是一个开始,接下来还有更多的挑战等待着他们。他清楚地意识到,科技发展永无止境,每一次成功后面,都是新的起点。但在那一刻,黄旭华和他的团队已经证明了自己,证明了中国人有能力在高科技领域与世界强国并肩竞争。 随着潜艇缓缓上浮,重返阳光下的海面,黄旭华站在甲板上,望着无边的海洋,心中充满了豪情和自豪。他知道,这片海洋将见证更多中国科技的奇迹。而他,黄旭华,一个普通的中国工程师,却在这片海洋中刻下了自己不朽的名字。