潮新闻客户端美术报林晓峰

有关王冬龄先生的“乱书”,论者多矣。欲一窥门径者,亦众。某次西湖茶叙,有农学家在座,问起王先生“乱书”何来。王先生言道,是冬天坐在西湖边的长椅子上看到阳光下的“残藕”而有的灵感。

的确如此?也对也不对。在我看来,这是方便法门。即如禅师指月,以指譬教,以月譬法。月为佛心,指是本相。月辉一泻千里,在树杪而为露,在床头则为霜。恰如有人评苏轼之文心,似泉水不可遏。水随圆就方,取决于容器形制。王先生之“乱书”,是积淀数十年的思考后得的具象。而所谓灵感,常常是方便人理解而因人根器所展露出的形象。只是,在西湖边与农学家对谈,即以“残藕”为喻,乃孔子所言的“能近取譬”,直如一首诗的起兴,古典又贴切,倘若三百年后再写西湖民间故事,当录此典。本文以此开头,也是循着这一方便法门。

王冬龄爱莲说水墨、残荷摄影60×80cm2023年

又一个冬天午后,面对着王先生的作品集,我陷入沉思。世界就像是一个已经摆在那里的、实实在在的东西,我们能够看见它,是因为我们通过自己的理解和感知,给它赋予了形状和色彩,让它变得可见。我们通常会把复杂多样的世界想象成一幅幅画面,就像是用图像的方式去理解世界,这就是最直接地把世界“变成图片”的过程。好像只有这样,我们才能真正地抓住和看到世界的本质。所以,让世界以图像的形式呈现在我们面前,是我们能够理解和把握这个世界的一个基本条件。

王冬龄一花一世界,一叶一如来iPad书写1668px×2388px2021

人类从大自然中脱颖而出,开始用全新的视角去观察这个由万物构成的世界。中西有异,门径众多,取法不同,因人而别,也就有了无数种新的观察点,作为“图像”的书法即是其中一种。是故,仓颉造字,天雨粟,夜鬼哭,因为“造化不能藏其秘”。

自来论中国书法,当溯源至龟甲兽骨,以朱笔写上卜辞,加以火烧,看其裂纹,而得吉凶之兆。商周传诰,以彝鼐示其庄严;侯马盟书,以玉圭阐其誓词;战国秦简,明端严法令之峻;钟繇谏表,若老臣战兢之揖;兰亭一帖,记叙雅集之因缘;颜家庙碑,列述堂堂之祖德……这些书作皆以实用为旨,为意义之容器。直到宋人尚意,书法确乎完整独立自觉之艺术形式,承载书者那独一份的文心——苏轼自言作品“后五百年,当成百金之值”,这是对自性的自信。同一时期,山水画也由“无我之境”,到“有我之境”的转化。延至明末,个性解放,徐渭、黄道周、张瑞图各有体貌。作品动辄丈寻,适合中堂张挂,雅集品赏。

而在西方,展览兴起。18世纪以来,各派更继,艺术家以展览来“打擂”。传至中国,有陈师曾携齐白石画远渡东瀛展览,“竟得大名”,为缶翁所讥。传统文心蕴藉,化而为现代表现。

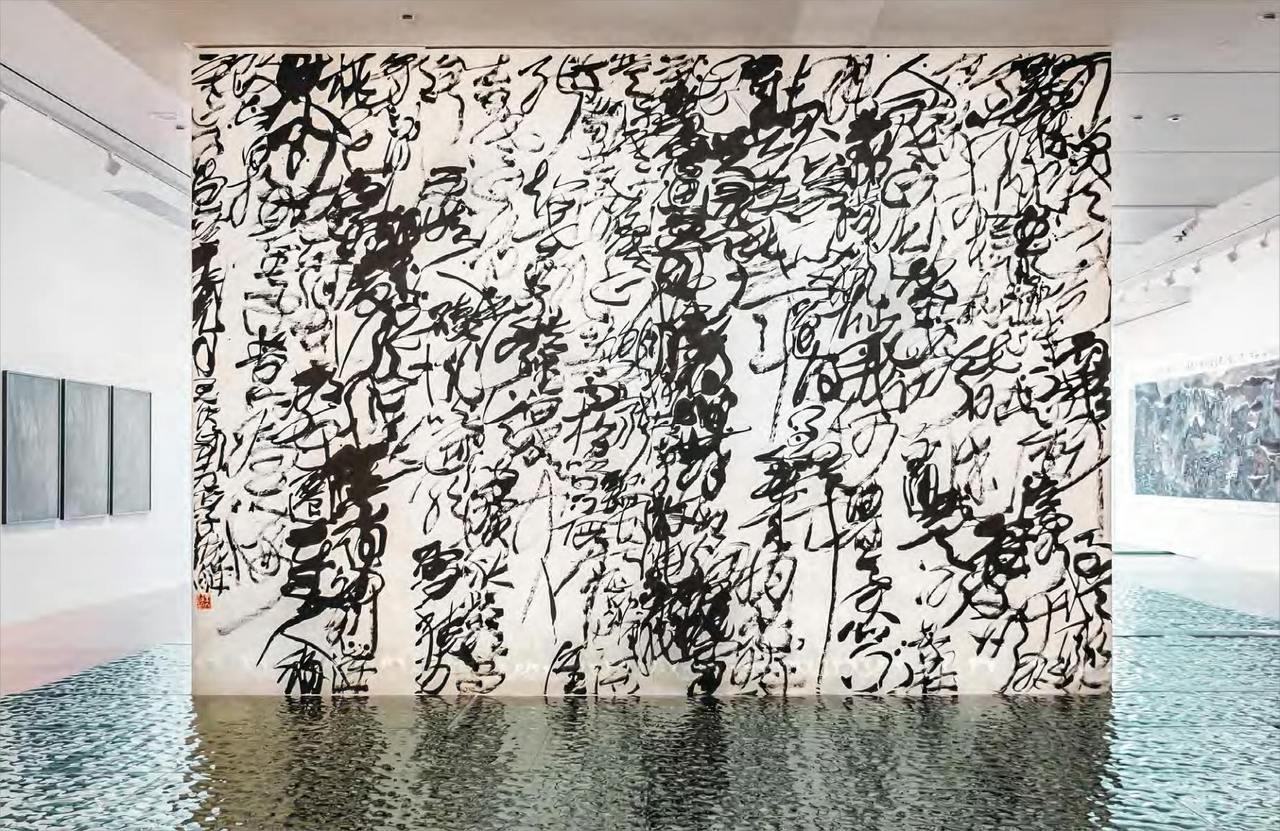

王冬龄寒山子诗420×600cm纸本水墨2024

传统中国,书家自是士大夫。上述传世名篇大多都有公共意义。也因其公共意义而有故事,为世人铭记。书家不单纯是书家,也难接受自己为单纯书家。大师如白石者,也要自称:“我的诗第一,印第二,字第三,画第四”,以示全面,承接余绪。陆维钊先生贯通文史哲医,遗憾自己却是以“书法家”名世。然不可否认,宋元以来,书写者之身份转变,有了专业书家。书法也近乎成为了普通人的艺术。当回到书法本体,那一根线条,便不在内容甚至字形的约束下,独立高蹈。约瑟夫·博伊斯说,人人都是艺术家。每个人都有创造和表达美的潜能,不受专业身份或技能水平的限制。而随着文化的下沉,群众性的“书法热”不可避免到来。王先生是在这一背景下思考书法的未来走向的。

书法以毛笔为工具。“惟笔软则奇怪生焉”,衍生出有无数种可能。但大家的共识是,并非“光怪陆离”,创作者需要有传统的根底在。我们不需要重复王先生师承林散之、陆维钊、沙孟海等诸位大家的故事,光是那临池的工夫恐怕废纸三千也是低估了。

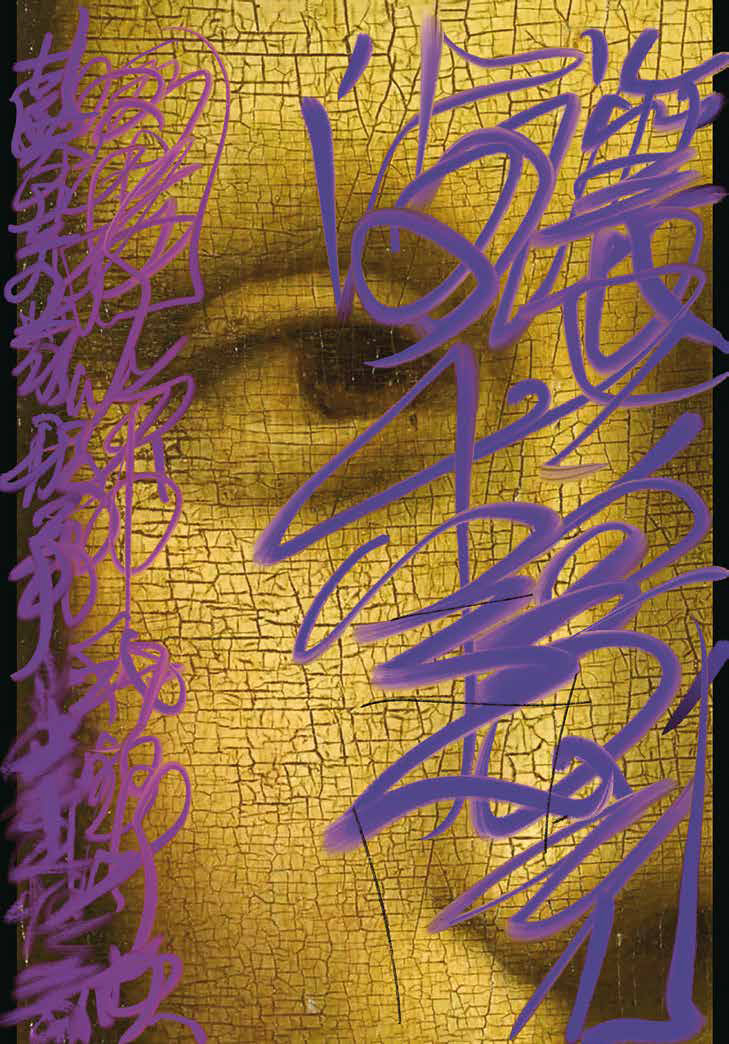

王冬龄滚滚长江东逝水220×120cm丙烯、亚克力板2017

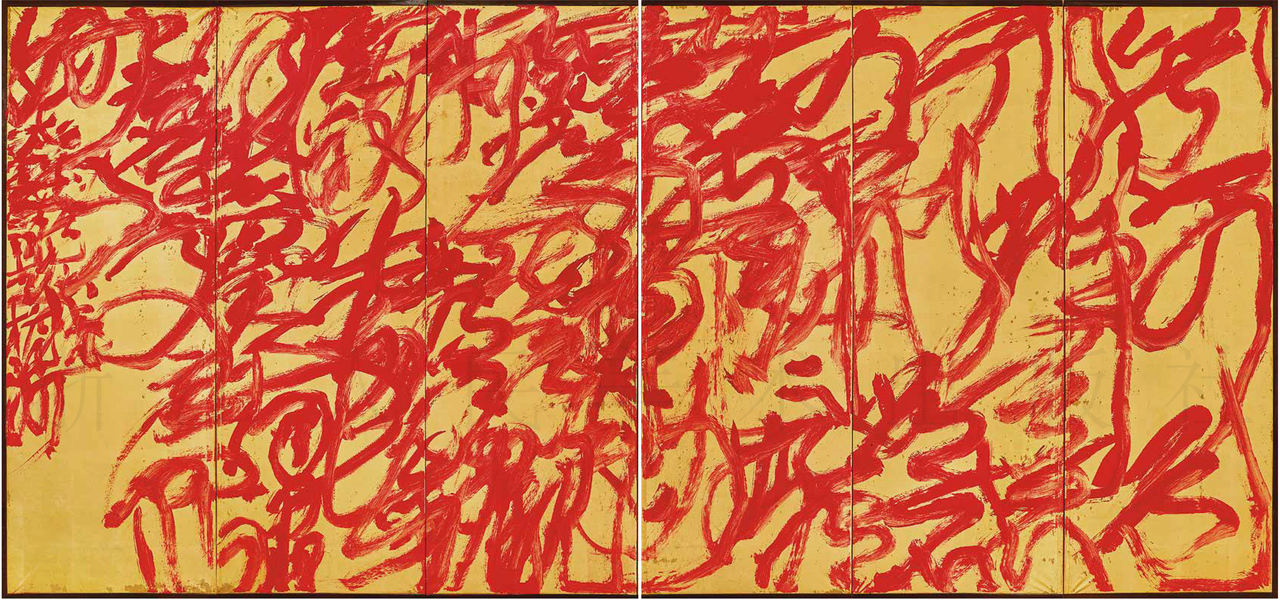

以他的见识与工夫,还是守着碑帖祖业过日子吗?并不,王先生有自己的野心,他携着书法的根底在当代艺术的范畴内奔突迈进,现代材料的多元,使得他不满足与纸素木牍、碣石碑版打交道。在亚克力、胶片、镜面不锈钢,甚至人体上,狂草堆叠,章法密集,造险破险。他在用他的方式来表现对世界的认知,以线的方式写着线质的时间,安住当下,任运随缘,抛弃戒律,混迹世俗,直如狂禅。

2017年为“竹径”个展,取201根长5米,直径约为12至15厘米的毛竹,写历代关于竹的诗文。

王冬龄让世界充满爱iPad书写2388×1668px2021

随着西方的艺术观念进入中国,书者们获得了更加广阔的视野和更多元的修养。在我拜访先生工作室的那个阳光灿烂的午后,80岁的他轻松惬意地来回走动,心灵无比放松和自由。工作室里播放着音乐,其中有一首是加利福尼亚的歌曲,还有蝎子乐队(Scorpions)的曲目,以及英国摇滚歌星RodStewart(洛德·史都华)的《Sailing》。我相信,他已经进入了一个全新的艺术领域,看到了不一样的艺术风景。为了让其他人也能感受到这种新奇和美好,他用“乱书”这种独特的形式来表达,就像是用一种特殊的“照片”来展示他所看到的世界——他的乱书并不是乱,是基于“术”的层面提炼之后的着相。他希望通过这种方式,哪怕只是让我们看到一点点他所看到的世界,也能感受到其中的丰富多彩和独特魅力。

王冬龄道可道,非常道装置170cm×360cm2019

那作品线条中的力量、速度与激情,让人振奋。当我看到王先生草书末一笔的战笔的钩挑,总会想到湖北省博物馆藏的曾侯乙建鼓底座。在这件青铜器中,无数条盘龙交织、错落、张弛,它们的尾部团聚成火一般的激情,让你忘却了这是在冰冷的青铜上的形象,仿佛回到曾楚大地上荒芜原始而“如火烈烈”的遥远年代。在那里,艺术与仪式与宗教,难分难舍。

战国曾侯乙建鼓底座50×80cm青铜器出土于湖北省随州市的曾侯乙墓一现藏于湖北省博物馆

如今,在世界范围内,美术馆成为一国文化实力的象征。而在我国博物馆美术馆建设热潮也在持续,涌现出许多大体量的建筑。昔日里,只有“国庆十大工程”有这样的规模,才需要《江山如此多娇》这样的杰作,以宣示“杲杲寒日生于东”的壮阔图景。然而现在,我们可以看到,即便是区县一级,都有了庄严的美术馆,常常与行政大楼以及相应的广场公园在一起,构成了一种新的城市核心,俨然如同列国庙堂,需要九鼎八簋的陈列,来凸显恢弘气象。这是一个伟大时代的特征。因此,需要相适应的当代作品进入其中,否则,传统文人书房式的作品很难不被建筑所压迫、所吞噬。而王先生的作品是应和这个时代节拍的。“乱书”展现了传统书法与现代审美观念的创新融合,体现了当代艺术的多元性与实验精神。其独特的视觉冲击力与空间延展性,完美契合了当代建筑开放、灵活的展陈空间设计理念。乱书作品不仅丰富了当代艺术的语言表达,还为现代建筑空间赋予了深厚的文化内涵与艺术价值。

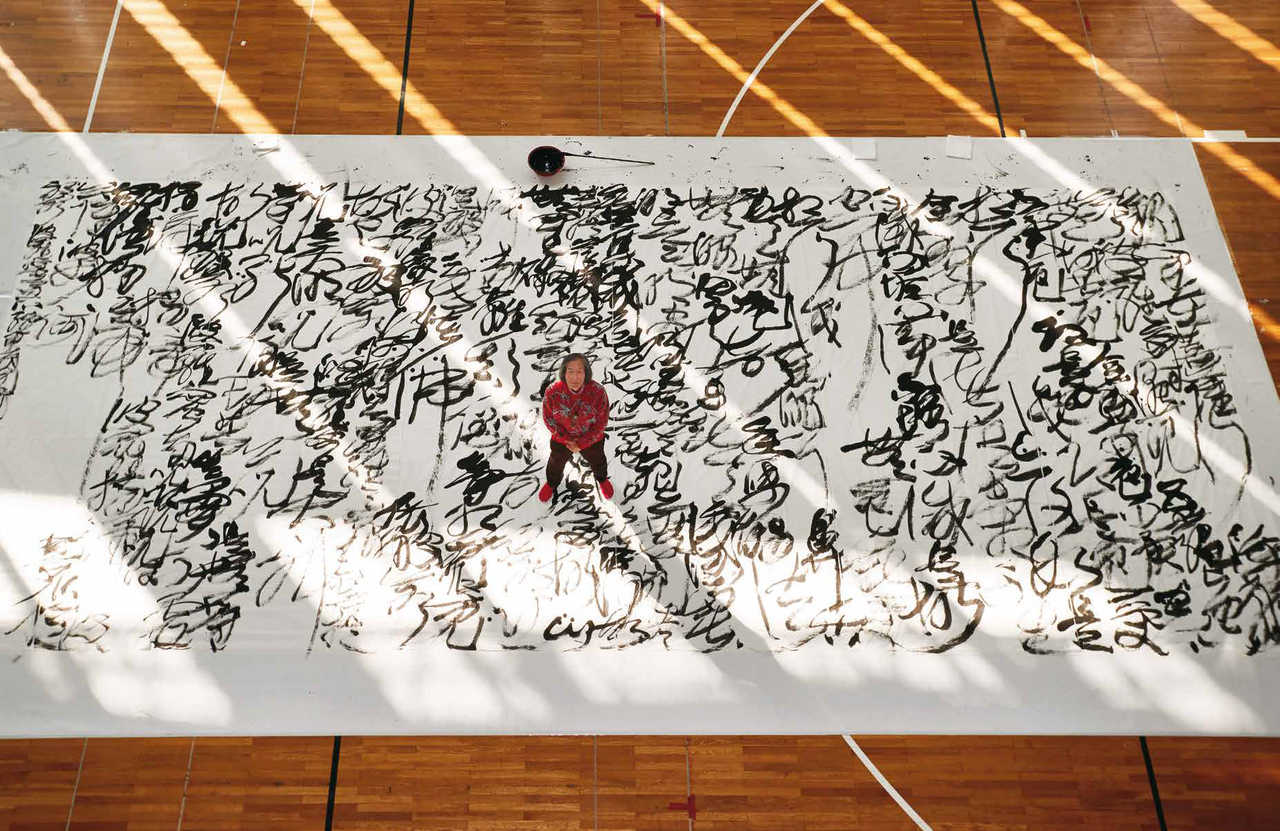

王冬龄

王先生喜欢在现场表演,身穿红衣,也是“如火烈烈”。他袒足踝,在丈二匹的宣纸上退着行走。字便在他跟前一个个生发出来,像是传说中祷神仪礼的“禹步”——前举左,右过左,左就右。在这种投入的表演中,是可以忘我的,引导着观众也忘我,形成一种类似于巫术的气场。这时,书写者将自我变为“天命”的传导者、美神的介质物,或者禅意的“譬喻”。经他这一“提起话头”,相信便可以引导出不断的支流法脉,源源不断,向着远处奔流,汇入世界艺术的江海中,水乳交融。

2016年太庙艺术馆“道象——王冬龄书法艺术展”现场地书《心经》

王先生曾在北京太庙有一场展览,最终以他在丹墀之上书写的行为结束,朱青生说,这是与上天做了一次独特的“天心交流”。而在禅学中,天心即是我心。这种书写方式,即是我心的袒露——布袋和尚有一首《插秧诗》:“手把青秧插满田,低头便见水中天。心地清净方为道,退步原来是向前。”

新石器时代舞蹈纹彩陶盆青海省大通县上孙家寨出土现藏中国历史博物馆

写到最后,我想起了在国家博物馆展出的新石器时代《舞蹈纹彩陶盆》上,有这样的景象:人们手牵着手,在月下跳舞。那应当也是用毛笔绘就的。那时候,文字还没有发明……此时,我们反观王先生的“乱书”作品,其中不仅丰富了当代艺术的内涵与表达,也承绪了最初拿起毛笔的先人们与自然、与宇宙和谐共生的思考。

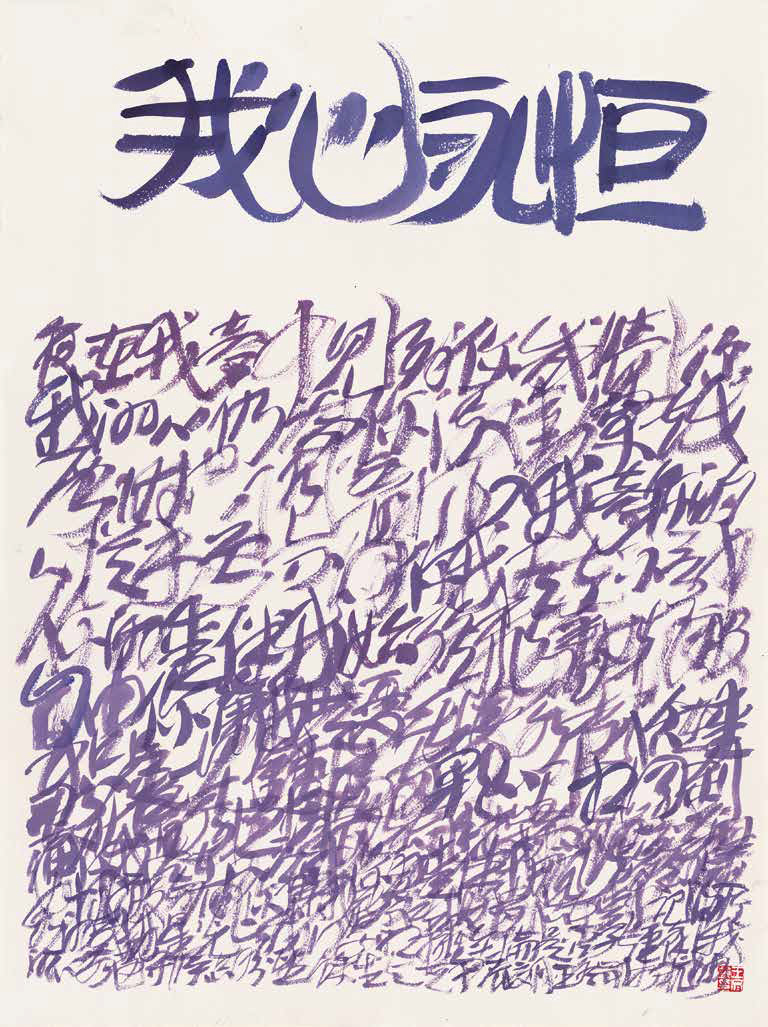

王冬龄我心永恒纸本水彩76.5×56.5cm2024