潮新闻客户端葳蕤陈风

“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,“老市长”耳熟能详的诗句,写尽了西湖的柔美,堪称千古绝唱,举世皆知。清代学者王文诰更是将这首诗誉为“前无古人后无来者的名篇”。

然而,柔美的西湖从不失阳刚之气。写《随园诗话》的杭州人袁枚(1716-1798)吟诵出了“赖有岳于双少保,人间始觉重西湖”。

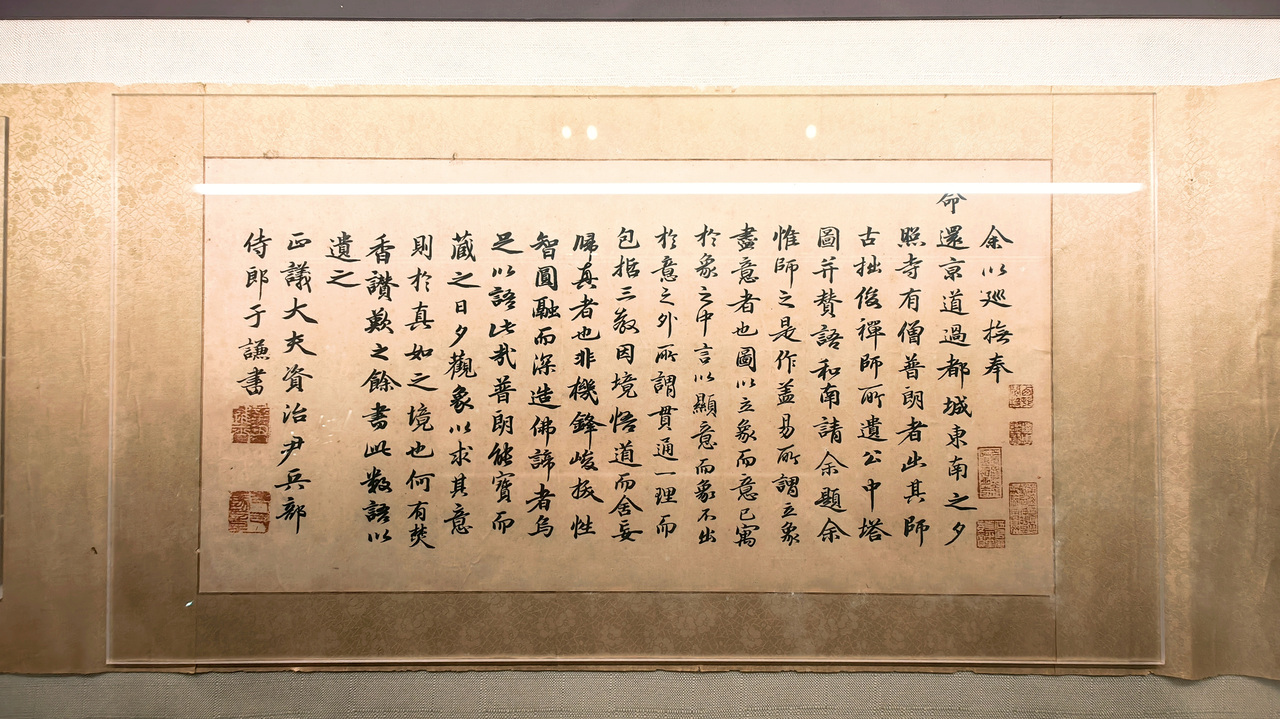

一个暖阳和煦的午后,我从公交浴鹄湾站拐入八盘岭路,来到三台山麓、西湖乌龟潭畔的于忠肃公祠。这里,山环水抱,清幽静谧,是民族英雄于谦于少保长眠之地。墓道一侧的白色山茶花正盛开着,它傲骨凌风,不惧严寒,这不正是少年于谦在《石灰吟》中“粉身碎骨浑不怕,留得清白在人间”的生动写照吗?

走进祠堂,前殿门两侧楹联“公论久而后定,何处更得此人”赫然醒目。据传,是由同为民族英雄的林则徐所撰。那是清嘉庆壬午年(1822)六月,林则徐任浙江杭嘉湖道时,倡议集资整修于谦祠墓,并带头捐献官俸。门额上悬篆隶相兼的“百世一人”,是给予于谦一生功绩的高度褒赏,以烘托序厅中央匠心别具的石灰岩上镌刻的前言概要。

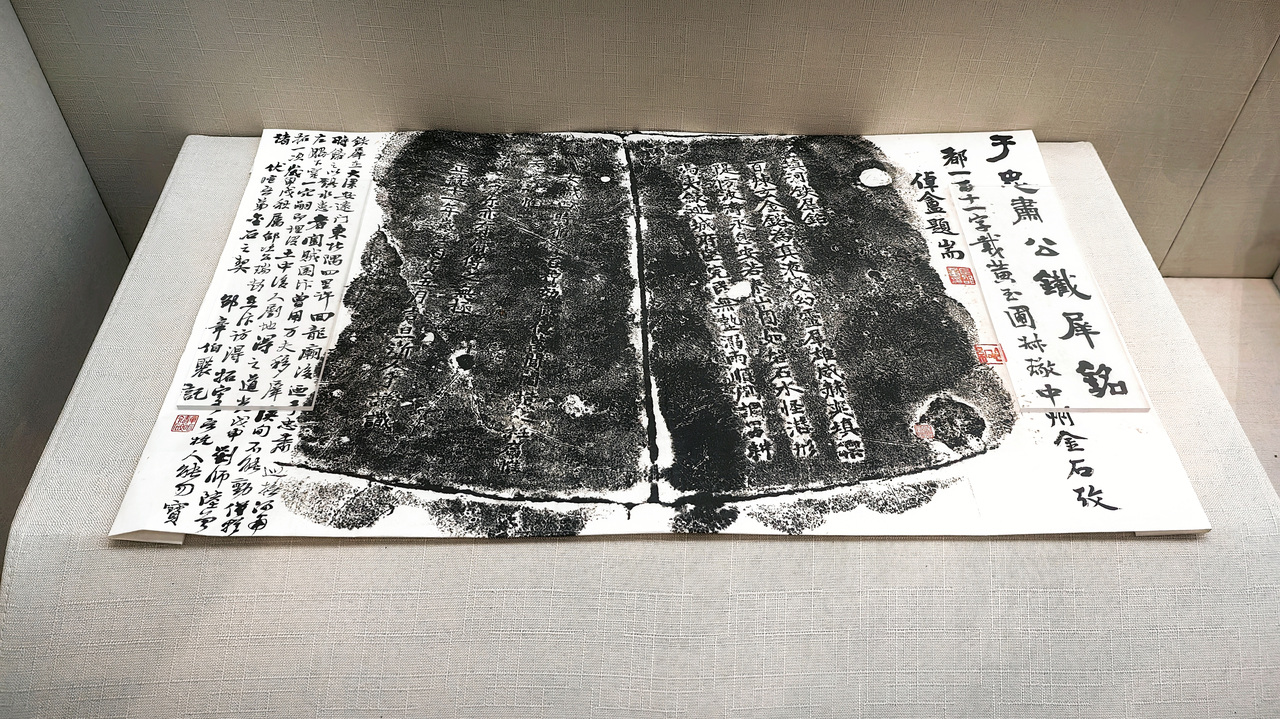

走出序厅,还没进正殿,见院子中间矗立着一尊乌黑的独角兽像,背上铸有铭文,字迹斑驳,不易辨认,经查看橱窗内馆藏拓片方知是于谦撰写的《镇河铁犀铭》。原来,独角兽像是按一比一铸造的复制品,即名震古今的“镇河铁犀”,实物现存于河南开封东北两公里的铁牛村。

这是古代黄河中下游地区迭遭水患的历史见证。于谦在巡抚山西、河南两省期间,励精图治,鼓舞民众战胜水患。据史料记载,明洪武二十年夏六月,开封城房屋多被淹没。永乐八年秋,黄河在开封决口,七千余顷良田皆成泽国。宣德五年,于谦赴任后即组织民众疏通河道,加固堤岸,治理河患,后又在堤坝上筑炉炼铁,浇铸铁犀,以镇水患。

古代中国传统理念中,铁者金也,金生水,为水之母;犀者牛也,《周易》取物象义,称为"坤牛",坤为土,性能克水,故铸铁犀。

院子一侧的小竹林旁有口水井,碑刻“忠泉”。据碑文记载:康熙乙亥秋,在改建于谦祠时发现此泉,泉水色清而味甘,因念“公之大忠,诚如水之在地中”,故以此命名。

正殿是于谦祠的主体部分,也是陈列最具份量的地方。于谦正气凛然的坐像上方匾额:“丹心抗节”为乾隆帝御题,同时题写“丹心托月,赤手擎天”联语,足见后世帝王给出的至高评价。两侧墙面有历史上著名的“北京保卫战”和“土木堡之变”相关场景展现,场面凝重、壮观。

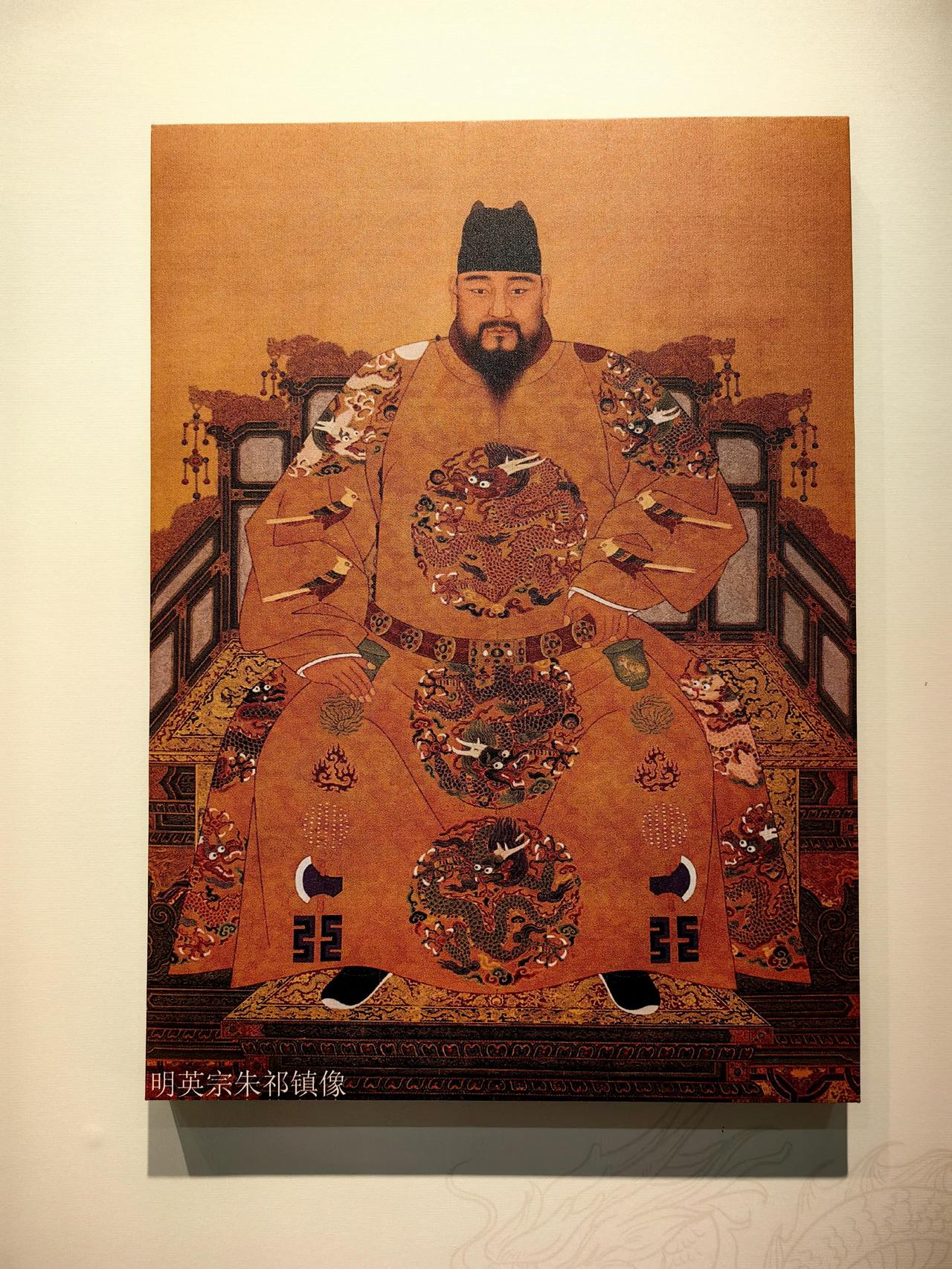

明正统十四年(1449)7月,立国81年的大明陷入重重困境。蒙古瓦剌部大举南侵,边关告急。明英宗朱祁镇在太监王振怂恿下,率50万大军(史学界对这一数字尚存争议)仓猝亲征。8月,车驾行抵土木堡(今河北怀来东),被瓦剌骑兵四面包围,英宗被俘,随驾的文官武将殉国殆尽,京军三大营主力全军覆没,史称“土木堡之变”。

“土木堡之变”,是明朝历史上的重大事件,是明朝由盛转衰的重要节点。历史,尤其是惨痛的教训,不可忘却。这也是我早年在《中国通史》考试卷上的一道丢分题。事情往往这样,得分题不一定记得,丢分题却一辈子忘不了。

惨痛的历史事件将于谦推上了他一生最重要的舞台:“北京保卫战”。

15世纪中叶,震颤中原的蒙古瓦剌部在也先统率下取得土木堡胜利的一个半月之后,兵临北京城下,伺机入主中原。这支由铁木真后裔组成的军队,仗着快马弯刀,恨不得迅即掏空北京城。北京,大明,危在旦夕。

此时,明朝上下一片混乱。于谦挺身而出,反对南逃,厉声说:“言南迁者,可斩也。京师乃天下根本,一动则大事去矣,独不见宋南渡事乎?”遂提出“社稷为重,君为轻”的历史主张,得到孙太后(英宗之母)支持。

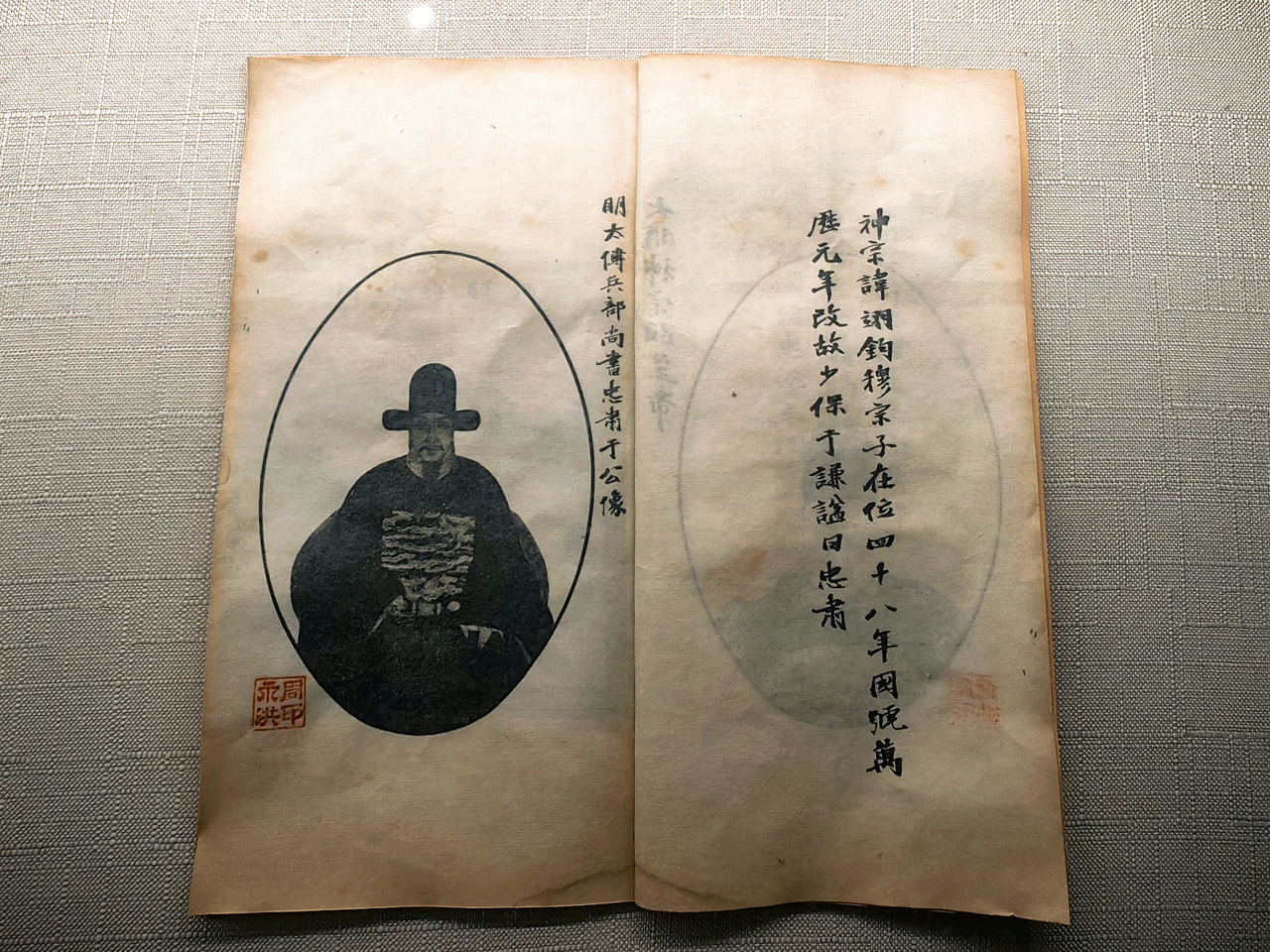

清同治年间留存下来的于谦线刻像。

为了组织抵抗、政出有据合理,于谦扶持朱祁钰登基为帝;清算王振余党以正气鼓舞人心;调动一切可调动的军队入京;储备粮草武器弹药;部署兵力防守九门。于谦自己坐镇德胜门迎敌主力。

朝廷迅速调集的22万兵员中,包括两京、河南备操军,山东江苏沿海备倭军及北京诸府运粮军等,但大都缺乏作战经验,而且是否聚齐,历史上尚存争议。

作战会议上,明军将领普遍提出坚壁清野的防御策略。于谦认为面对强悍的也先,防守是下下策,惟有出城死战,才能置之死地而后生。

于谦宣布:“战端一开,即当死战。临阵,将不顾军先退者,斩其将。军不顾将先退者,后队斩前队。”并且关闭九门,不留一兵一卒在城内。军队上下意识到这是背水一战,所以个个都憋足了劲儿。

《明史·列传·卷五十八》记载:“庚申,寇窥德胜门。谦令亨设伏空舍,遣数骑诱敌。敌以万骑来薄,副总兵范广发火器,伏起齐击之。也先弟孛罗、平章卯那孩中炮死。寇转至西直门,都督孙堂御之,亨亦分兵至,寇引退。”

于谦的谋略和胆魄,大大鼓舞了明军士气,面对强悍的敌人,将卒皆毫无畏惧,奋勇杀敌。相持五天后,也先不得不撤军离去。抗击入侵的北京保卫战取得胜利,大明帝国276年的历史得以续写。明代诗人袁裘有言:“于公以一书生,砥砺狂澜,屹然不动,坐使社稷,危而复安。”

后殿悬挂的“万古流芳”匾额下,映衬着明王朝的大红官袍,在彰显于谦一身正气,两袖清风的同时,让我想起最近热播的《大明风华》古装剧中,明宣宗朱瞻基临终之前与于谦的一段对话:

朱瞻基:于谦,你尽心尽力伺候我朱家祖孙三代,我没有提拔你,你不会怨恨我吧?

于谦:俗话说,红衣官袍是百姓血染,我穿蓝,图个干净。

朱瞻基:你呀,心气太高,心思太重,你爱的不是朱家,是天下。若让你身居高位,最终会不得好死。这是爷爷说的,我原话讲给你听。

于谦:说得好。知我者,太宗皇帝也。

历史上的朱棣、朱瞻基祖孙是否说过这番话,不得而知。然而,这恰恰预言了于谦的生命归宿。1457年正月二十三日,于谦被押赴北京崇文门外,斩立决。这一天,一生清廉勤政的于谦,还不满59岁。试想,八年前,他誓死保卫这座城;八年后,他在这座城下被终结生命,全家充军。

命运有时总爱和人开玩笑。你拼了命去保住的天下,最后却把你推进了地狱。故《明史》赞其为“忠心义烈,与日月争光”。一身正气和具有过人胆识的于谦,成为了那个时代的一抹亮色;一生跌宕起伏又扶大厦之将倾的于谦,注定从儿时起就与众不同。

1398年夏历4月27日,于谦出生在钱塘太平里(今杭州河坊街祠堂巷42号)。故居隐于闹市,粉墙黛瓦,是一处布局玲珑有致的明代风格院落。主建筑“忠肃堂”,原是厅堂,陈设简单,一眼望得到底,一如主人清白的一生。

“忠肃堂”里面有个小园,一池水塘,两角亭榭,几株梅树,静穆得仿佛能听得见池中的天光云影。据介绍,在这里出生、成长、学习、成婚的于谦,自幼好学,过目成诵,见识、胆魄超人。他崇敬的偶像是民族英雄文天祥,小时候就将其画像贴在书房里,早晚瞻仰,以此激励自己。

《明史·于谦传》记载:“生七岁,有僧奇之曰:他日救时宰相也。”于谦15岁考中秀才,16岁起就读于吴山三茅观,在这里写下了著名的《石灰吟》,永乐十九年(1421),23岁离开杭州赴京赶考,得中进士。此后父母过世,先后两次短暂回故里料理后事。

吴山三茅观位于“吴山第一峰”摩崖石刻旁,是一处古色古香的院落,现存有遗址考古时出土的石香炉、抱鼓、界碑、旗杆石等古迹。

走进庭院,满树的蜡梅花正散发着幽幽芳香,一泓碧水里,见几条小金鱼悠然自得地来回穿梭着。院子接近山崖边的一处树荫下,有少年于谦奋发读书的铜质塑像。厢房门开着,进去后看到两侧墙壁上布置有于谦诗词和《北京保卫战》挂屏。门口导引牌标注此处是杭州清风廉政教育的专线基地。今天,徜徉在杭州山水间的人们,在领略湖光山色之时,亦可追寻人世间长存的浩然正气,近距离感受精神力量的传承。

于谦心怀社稷、宦海浮沉,自23岁离家踏上追逐远大抱负的征程起,一走就是36年。期间,他任上不带家眷,长期夫妻分居,不纳妾,不置媵,这在那个年代的封建官场,实为难能可贵;他也曾写下大量思乡恋家的诗句,比如“我家住在西湖曲,种得梅花绕茅屋”“涌金门外柳如烟,西子湖头水拍天”“有时飞梦绕钱塘,此景依然在心目”等等。

于谦被诬陷致死后,锦衣卫奉命抄家。钦差们来到于家,见房屋年久失修,连破旧桌椅都舍不得丢弃,家徒四壁,一贫如洗。当打开主屋中惟一一只上了锁的箱子,现场人们都惊呆了:那是叠放整齐的代宗皇帝朱祁钰赐予的蟒袍、剑器,却没搜出半贯钱财和金银细软。官至一品的于大人曾身居高位,执掌朝廷大权,但其一生清廉,家无余财,连抄家的钦差们无不为之动容落泪。

“安得天瓢都挽取,化为甘雨润苍生。”明宪宗朱见深和明孝宗朱祐樘两代帝王皆念于谦有功于社稷生民,同时为顺民心,相继为其平反冤狱,追赠为特进光禄大夫、柱国、太傅,谥号肃愍,赐在墓建祠堂,题为“旌功”。万历十八年(1590),明神宗朱翊钧又将于谦的谥号改为“忠肃”。

从三台山麓到河坊街祠堂巷,再登吴山三茅观,在近一天的时间里,让我仿佛穿越岁月长河,瞥闻生于斯长于斯的这位杭州之子的点点滴滴。这些珍藏在青山绿水寻常巷陌的历史碎片,串连起了于谦于少保的铮铮风骨、民族大义,诠释着古城杭州的人文内涵与“向美而生”“从善而流”的厚重积淀……

于谦的一生,与杭州紧紧相连;于谦的精神,如同千年不竭的西湖水,清澈而深远。

“八百里湖山知是何年图画,十万家灯火尽归此处楼台。”明代才子徐渭站在吴山江湖汇观亭,又会作何感想?

(图片均由作者拍摄)

2025年1月17日草于西溪云心阁