商业电影提供答案和感动,让你相信人生有意义。而艺术给你的,往往是一团混沌、一个谜题,是人世间的复杂和空阔。它骨子里会有一种强大的谦逊:即使我卑微如蛆虫,你也无法论断我。

化妆术与卸妆术

很多人拿《小小的我》和李沧东的《绿洲》做对比,我认为这种比较其实没什么必要。虽然它们都是有关脑瘫病人的故事,但这里面的差距太过一目了然。而这种差距,我相信也不是说主创意识不到,它更多地来源于两种电影类型的内在差别。

简而言之,《小小的我》实际上是一部披着艺术电影外衣的主流商业片。而《绿洲》则是一部真正试图揭示人的处境的严肃创作。这两者的差别之大,就如同斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》与波兰斯基的《钢琴师》。就如同杨荔钠导演的《妈妈》和伯格曼讲述母女关系的《秋天奏鸣曲》。

《绿洲》剧照

必须在这里先定义一下我这时所说的商业和艺术电影。

在我的心目中,商业电影和艺术电影的一个重大区别,就在于商业电影始终在制造神话,而艺术电影在说神话的不存在。商业电影的核心是在说这个世界的意义是存在的,它必须赋予人类意义,艺术电影大体上都在讲这些意义背后的苍白、蛮横和虚假。商业电影是建构某种概念,而艺术电影则是尽力地抛弃所有概念的毒害,而呈现出一个更复杂也更空阔更混沌的人世间。商业电影总有一种给这个世界提供答案的冲动或者是本能,如果没有这个东西,大众也无法从中得到一种如释重负、豁然通彻的快感。而艺术电影往往更执着于呈现一种它所认为的真实,而真实从来都是一团难以下咽的混沌,一个令人费解的谜题。

所以,商业电影即使呈现苦难,但最终它总是用一种乐观去覆盖它。从某种程度来说,苦难在商业电影当中只是一剂饵料,是用来让观众坠入一种貌似真实的幻境的手段,这种真实感让观众放松警惕,这样他就能够接受电影中实际上幼稚可笑的人生答案,这是观众和创作者心照不宣的共谋。

王小波曾经有一句话,叫做“真实就是无法醒来”。商业电影就是要制造这个醒来的幻觉,无论是最终主人公获得了现实境况上的改变,还是他人格上的升华,或者什么东西都没有改变,但是他看到了真实的某个瞬间,这种近乎顿悟的时刻,也让主角有了一种醒过来的幻觉。这种醒来,让在真实中无法加速时间、删减时间的我们有了一种通透感。而艺术电影则对廉价的人物改变保持警惕,它对各种被建构起来的意义迷宫保持了一种怀疑,它对于戳破幻觉的兴趣远大于去强化它们。

《钢琴家》剧照

从这个意义来说,《辛德勒名单》就是一部在本质上和《指环王》无二的电影,就是一个所谓的善良战胜邪恶的简化人生的电影。而《钢琴师》是一部讲述生存的电影,一部更接近人性原貌的电影,这里面没有英雄,没有可以用道德来断言的某个人物,只有那些说不清善恶的人在自己的处境下所做出的各种选择,只有灰暗的被死亡威胁的那种氛围里,那些人性的战栗和松动。

同理,杨荔钠的《妈妈》虽然讲述亲情怎样被政治毒害,人性怎样被恐惧扭曲,但爱还是这部电影的主题词,爱是它认为人性里面最本质的东西。而当伯格曼谈论这种母女亲情关系的时候,对爱这个词显然不像杨荔钠那么坚决。在他的晦暗世界里,人性的自私是一种更为本质和更为强大的存在,亲情更像一种后天道德上的架构。亲情的痛苦实际上是这种自私的本能和这种道德建构之间的撕裂,以及因这种撕裂所造成的挣扎。

也就是说,商业电影不管它多么认真的试图挖掘现实,但它最终仍然必须是化妆术。而一部好的艺术片,无论它多么接近幻想,它必然是某种程度的卸妆术。这种巨大的区别,让这两种赛道的优秀电影在广度、深度、复杂度方面有着天壤之别。

而《小小的我》和《绿洲》的巨大区别就来源于此。

即使我像蛆虫一样,你也无法论断我

从两部影片的第一个镜头,就显示出这两部电影的本质区别。

在《小小的我》当中,开头就是一个特写,是主角刘春和的腿,这是因脑瘫而显得步履艰难的腿。而在《绿洲》当中,开头是一幅画,画面平平无奇,画外是杂乱而又似乎有点规律的某种声响。

简而言之,《小小的我》从第一个镜头开始就是奇观式、猎奇式的进入角度。苦难两个字在主角的脸还未映入观众的眼帘时,已经深深嵌入每一帧画面的一个精神水印。它已经提前在给观众提供泪腺的动能。让你感动,是导演的最大阳谋。

而《绿洲》的开头,就是一个你摸不清头脑的日常画面。只有到了影片最后,你才能明白这个画面的真意,才能明白这一日常的、在审美上显得丑陋寡淡的画面背后,是一个灵魂近乎狰狞而又无声的呼救,是一种溺水等死的绝望,而这种痛苦被封闭在这日常的画面中,它无法被放大,且这种日常根本无人注视。而墙上那幅画的内容,是主人公对于生活的想像和希望。即使在这如同动物般苟延残喘的泥潭中,希望的野草却从来没有枯萎,它以丑陋的方式暗自生长。影片从开头就并不准备给你太多东西,也不想调动你太多的情绪,它希望让你以一种平静的方式去进入两个异类的生活,它希望你能够平静地看到一切,它显然认为,煞有介事的情感表演,其实是对于主角困境的不尊重。

《小小的我》,其实是一个另类英雄的故事。除了他身体的残疾,他其实毫无缺点,他礼貌上进,比同龄人有着更多的知识,身体的残疾,除了让主角有点愤世嫉俗,并没有带来任何精神疾病。甚至是脑瘫所带来的身体残疾,影片也描写得相当客气,他的肢体和面部显得再病态,但他的眼神却依然正常,那是一个不屈的眼神,是一个让人能够怜悯甚至是生出某种敬佩的眼神。

而在《绿洲》里面,无论是脑瘫女主角,还是稍带点弱智的男主角,他们身上都找不到让正常人喜欢的东西。他们无论生理还是心理都是某种程度的病人。男主,总是有点智商短路的感觉,他看起来懦弱而又蛮横,小偷小摸是他日常的生活,他显然缺乏对这种行为的耻感。他显然也缺乏正常人应该具备的控制力,他以往的强奸未遂的罪行以及他开头就对女主角所做的猥亵,说明他其实就经常做出这种堪称禽兽的行为。而女主角,她扭曲的面部,以及癫狂和难以聚焦的眼神,让观众丧失了和她进行情感沟通的渠道,她就像一个难以理解的怪物一样,观众的同情心找不到安放的地方。

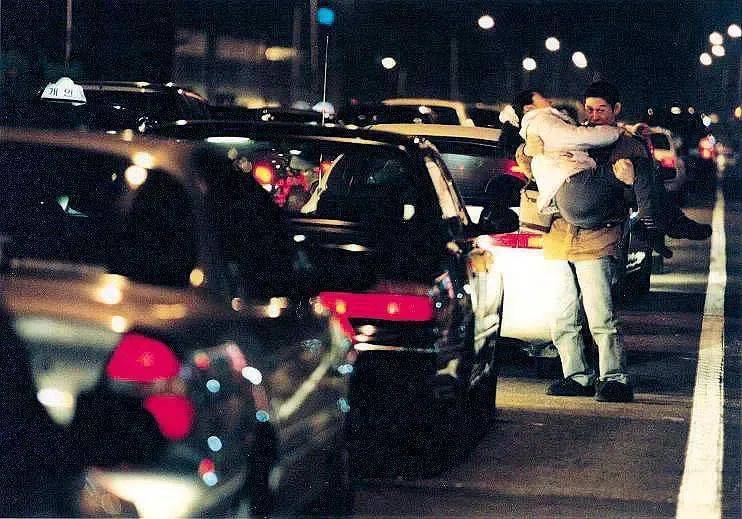

《绿洲》剧照

这两种人物的塑造,决定了影片在价值观上的底线。对于《小小的我》而言,它讲述的是一个有关委屈的故事。它的潜台词是,我这么优秀,为什么这个世界不承认我。

而对于《绿洲》而言,它是一个挑战观众的廉价同情心的故事,它从始至终内在都有一种反省:无论这个另类的世界在正常人看来有多么不堪,但它内在有着我们不屑了解也无法理解的隐秘,而在那个无人知晓的世界里,看起来野蛮的互动,看似不堪的激情,其实和正常人的感情毫无二致,甚至是更为纯粹,也就更为惊心动魄。

前一部电影的情感底线,其实是你要有值得爱的东西,我们才能爱。而后者的底线是,即使是我像蛆虫一样,你也无法论断我。在这两种底线的对比中,你就能发现前者爱中的隐秘功利性。

这种功利性的爱,并非这部《小小的我》所独有,它是所有主流商业片的基本情感法则。因为等价交换式的爱,才是我们平庸生活的常态,而等价交换又天然地带着一丝市侩的气息。所以拔高自己情感和粉饰自我成了我们的顽强潜意识需求,而这也是商业电影的最核心的精神密码——我们总是要比我们想像的更为高贵。它千方百计地对这种等价交换的情感进行变形,以掩盖里面的功利主义气息,而像《小小的我》里面主角的残疾,就是一种好的遮羞布。所有主流商业电影里主角的缺陷,都是这种装饰艺术的一部分。

这种功利性的爱,必然而然会让整部电影显得洁净,因为它的最高原则是不能冒犯观众。所以它对这个世界的批判必然是浅尝辄止的。坦率地说,《小小的我》在这种功利性的框架之下,为还原真实已经做了相当大的努力。旁观者那种对于脑瘫患者的客气拒绝,隐晦的利用,把他们作为自我道德标榜的恶劣,在这部电影中都有着精微的描述,甚至对于亲情本身内在的虚弱也有所涉及,但它显然不敢再深入一步,它不敢表现出一种真正的普遍冷漠,因为表现出这一点,将会让观众感到自己无处躲藏,成为被审判中的一份子,所以它设定了一个近乎乌托邦的老年群体,这群在现实世界中丧失了纵横捭阖能力的人,有着一种过剩的对于异类的宽容,这种善意,有效地中和了影片整体的残酷。

影片对于男主的爱情也必然是浅尝辄止的。虽然它是以冰冷的结局告终,但它的童话性质仍然确定无疑,它只是一个俊男靓女爱情的变异版,充满着一种不真实而又美好的气息。它不敢去真正地描摹那个女性角色,因为一旦开始描写,它就无法避免这种关系所带来的巨大疑问,这个女孩为什么会对这个脑瘫患者这么感兴趣,所以只能把这个角色虚化。

而《绿洲》则是在讲这种功利性叙事之外的真实世界。这个世界的残酷从来不是以一种重锤撞击的方式到来的,它是空气一般的存在,它不具备任何传奇性,而男女主人公对于这种漠视的反应,亦非初来乍到式的深受刺激,而是一种波澜不惊的麻木,甚至是一种讨好式的退让和屈服。

《绿洲》剧照

而这位主角的爱情,则带着某种不洁的气息。它是一种动物般粗野的饥渴性欲,是一种对于触摸绝对性匮乏之后的应激反应,是两个被漠视的人相互取暖,是两个虫子之间扭曲却炙烈的灵魂对话。它显得丑陋笨拙,又无比真实。它是让人不忍看的爱情,是让你忍不住颤栗的爱情,也是让人不敢轻易用“爱情”这种小布尔乔亚词汇形容的爱情。它里面尖利污浊,却又充满着极致的痛苦和幸福,让所有的矫情都在这种关系面前悚然肃立。

《小小的我》,以赋予观众希望为己任,它将每一个心理的颤动都当成史诗,所以影片中到处都充满音乐,这音乐是一味充满善意的味精,是代替观众发出的哭泣和喝彩。《绿洲》,则以平静地展现这个世界的本相作为原则,所以它根本没有音乐,生活本身的暗流涌动在它看来已然足够。煽情是一种少见多怪的自我感动,是对那些异类生活简单化提纯,是隐晦的情感剥削的一部分。

在《小小的我》中,梦想是遥远的彼岸,是需要意志力也可以由意志力达成的顶峰,所以当片中的那些梦到来时,总是辉煌耀目而庄重。而在《绿洲》当中,梦想是生理上生发对自由呼吸的渴望,所以它的到来是平静而日常,它只是主角可望而不可及的正常人琐碎生活的平庸复制品,但这平庸对于他们来说已是天堂,所以那些场景总是带着酸楚。

这两部电影最终给人的感觉,就是《小小的我》,是一付按需定制的安慰剂,它用真实细节包装人定胜天的美好幻想,对一个异类强者进行褒扬;它的强烈戏剧性,都是在避开那些让人无法直视的真实生活图景。而《绿洲》则是一个天地不仁的写真,它是对生命力一视同仁的直视,是那些粗陋不堪的生命生理性地仰望阳光,它是打所有人脸的作品,是觉得所有的外部救赎都廉价无效、但他们的内在生命力却让他们并不会真正枯萎的作品。

真实所带来的寒意会吓坏很多人

观察《小小的我》和《绿洲》的不同,你能发现,底层价值观不同,在起点上就带来巨大差距。而这种差距,不是电影技法所能够弥补的。

而对这两部电影质量差距的讨论,从某种程度说明了观众求全的严苛。对于一部电影来说,你遵循某个范式,已经决定了一部电影的上限。简而言之,你不能要求一剂麻药能给你一种深刻的痛感,你也不能要求在满足爽感的同时,还有着一种真正触及人类生存复杂面的深刻。而对于所谓乐观的不知魇足的追求,则必然会带来某种讳疾忌医的遮蔽。真实所带来的寒意,必然需要更具包容性的灵魂才能消化。

也就是说,一部真正诚实的坦率的电影,往往是会吓坏很多人的。它必然带来是观影人数的指数级萎缩。

而这也是很多有雄心的创作者的终极难题。整个电影生态商业化的单一性,将所有不同赛道的电影,都放在了一个单一同质的电影市场中。所以拍出震撼灵魂作品的野心,必然要与希望能被大多数观众喜爱的热望同场竞技。在商业的高压和高诱惑力逼迫之下,拍出好作品的野心必须进行压缩和腾挪。

《绿洲》剧照

并不是所有的创作者都有“背对观众”的勇气,当然这也不能成为一种对于创作者的道德要求。但这种矛盾心态的结果,最终导致很多作品都成了调和路线的产物。观察杨荔钠本人的作品,显然也遵循了向观众趣味靠拢的这个主流趋势。从《春潮》的潮湿冷冽,到《小小的我》的单纯澎湃,这种变化里显然有着她自我调整的阵痛、犹疑和取舍。

但如果要拍出一部如《绿洲》这样品质的电影,则在这种取舍中要有坚定的、不骑墙的决心。除了才气的支撑,它还需要一种强烈的道德诉求,一种对于虚伪和夸张极度反感的道德洁癖,也必然需要对于自我和这个世界的高纯度诚实,需要对选择这种创作路线所带来后果的清晰认知。

这是内在强大精神和强大的谦逊共存之下才能有的产物,是兼有高度精英式洞察力和泥土里生长出的平民式道德的产物,是从日常中逼出这个世界的残酷底色后仍然不放弃这个世界的不忍,是对生命里最冷峻那面解剖后仍然能包容它的强悍和温柔。