▌刘火

东晋王羲之(303-361)《兰亭序》,堪称国之珍宝。不仅国人喜欢和崇敬,日本人的喜爱不亚于中国人。2023年春天,日本在东京专门举办了《王羲之与兰亭序》的大展。所展包括东京博物馆所藏许彦先本《定武兰亭序》、王晓本《定武兰亭序》,台东区立书道博物馆藏韩珠传本《定武兰亭序》;东京博物馆所藏传褚遂良所摹的《兰亭序》、王铎临《兰亭序》等。这些都是后世珍贵复本。其中有日本仅藏、海峡两岸没有的孤本《定武兰亭叙》吴炳本(现藏东京博物馆)等。这一大展,显现从唐摹到宋拓,《兰亭序》的多种流传谱系在日本都有保存和呈现。从这一角度看,日本收藏的《兰亭序》谱系或许比海峡两岸的还要丰富。

在今天的中国乃至日本文化圈的公共认知中,《兰亭序》为王羲所作,却从不曾想过,倒回二十世纪六十年代中期,《兰亭序》也曾有过“真伪”惊世骇俗的争论。

这便是《兰亭论辨》。

《兰亭论辨》,文物出版社1973年一版一印

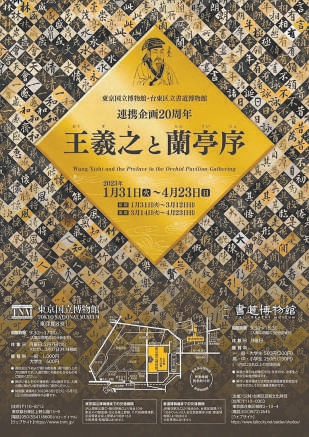

日本东京,2023年,兰亭大展海报

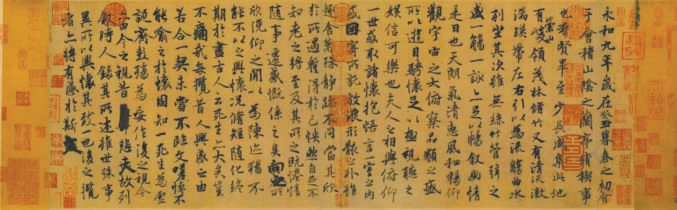

《兰亭神龙本》,北京故宫博物院藏,纸本,纵24.5cm,横69.9cm)

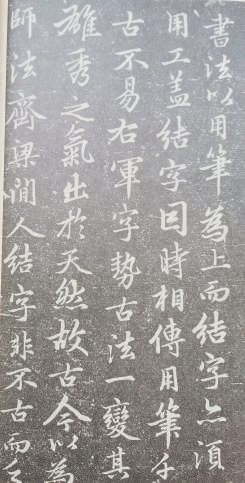

赵孟頫《定武兰亭叙》王晓本十三以通跋之一通,自《兰亭异集》)

兰亭论辨,质疑与辨驳

“兰亭论辨”由著名甲骨文学者、史家郭沫若(1892-1978)于1965年挑起。

《文物》杂志1965年第六期发表了郭沫若的《从王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》,这篇文章同时也在1965.6-6.12日的《光明日报》连载(以下简称“真伪”)。“真伪”从1965年年初在南京新出土的东晋王谢家族墓志的内容和墓志的字体入手,提出:一、永和九年,王羲之不可能写出《兰亭序》;二、因墓志出土的字形是隶体,“真伪”考定当时隶体是书写的主体和主脉,完全脱离了隶体的行书体《兰亭序》,不可能是王羲之所书;三、以《文选》不录《兰亭序》为由,指责《兰亭序》的用辞不当和悲观情绪;四、依据清人李文田的推测和同代人康生提出的疑义等,断言《兰亭序》是王氏后人智永和尚伪托。“真伪”一文,洋洋洒洒近两万字,一言以蔽之:《兰亭序》非王羲之所撰书也非王羲之时代所有。

以郭沫若当时的学术地位,郭对《兰亭序》质疑和断言,几乎可以说得上是“盖棺定论”。幸好,当时(1965年)宽松的学术氛围,使得那些完全不同于郭沫若的文章也得以发表。这便是著名书法家、学者高二适(1903-1977)的《〈兰亭序〉的真伪驳议》(下简称“驳议”)的刊行(《光明日报》1965年7月23日)。“驳议”首先从清人李文田对《兰亭序》质疑入手辨驳:一、李文无确证;二、李文认为《兰亭序》梁之前唐之后有“两个兰亭”便是大误;三、李文认为王羲之须用《爨宝子》即隶体写才合理的论调实属胶住鼓瑟。以此为基点,“驳议”讨论了隶、草、行三体共治于晋的中国书法史和汉字书写史于晋的大变化。依“驳议”说,用隶体(书)否定行体(书)《兰亭序》,其实是清人“服膺北碑”和“于帖学偏见”。此种行为,“驳议”指出,这是“文人见异思迁”的“是非无准”。

由郭沫若文引发的这场关于《兰亭序》真伪的论辨,有些像今天“大学生辨论会”一样,分成两方。当然,站在郭文一方的多得多,有美术家宗白华、有文史家书法家启功、有文献版本学家赵万里、有文物学者李长路、有文物鉴赏家史树清等。站在高文后的仅有文史大家章士钊和文字学者商承祚两位。围绕着《兰亭序》晋唐背景、作者的创作背景、《兰亭序》的书法背景、《兰亭序》的文蕴等展开论辨,今天看起来,煞时好看。郭文在质疑《兰亭序》的书写时代、书写背景、书写者的同时,还因《兰亭序》被唐太宗等多位帝王喜欢,给其无端地附加一条“上有好者下必有甚焉”。

以上诸种,1973年文物出版社以《兰亭论辨》结集出版。书,集有站在郭文一方的共十一人十五篇文、站在高文一边的共三人三篇,并附录了与此话题相关的包括碑、帖在内的晋代书法图版数十件,此图版今天看起来,极具书法史意义。

论辨之后,启功反省与钱钟书的认知

1965年至2025年,倏忽就是一甲子。论辨一事,早就灰飞烟灭,不再为世人提起。关于《兰亭序》的真伪,早也给质疑一方判了“死刑”。启功先生晚年在《口述自传》里就讲:“现在想起来我当时也够胡说八道的了”。启功当时文章的题目叫《〈兰亭〉的迷信应该破除》。什么迷信呢?启功当时说:“自唐代何延之以一千多年间,许多文人和书家把它说的越来越神秘,使人感觉非常可厌。”这话,从大处讲本没有错,错在启功所举的例,比如启功指责“永字八法”,认为“永”字“成了神像的帽子”,接着又嘲笑说“假如《兰亭》原文当日以‘癸丑年’起句,那么必然要说‘癸字九法’了。”幸好,具有大智慧大学问的启功先生,不但纠正了过去的这些说法,而且做了一系列关于《兰亭序》的考辨,其中《〈兰亭帖〉考》最为扎实和重要。

针对1965年“真伪”一文中关于隶、行不同时期而判《兰亭序》为伪一说,启功写道:“至于书法,简札和碑版,各有其体。……今西陲陆续发现汉晋简牍墨迹,其中晋人简牍,行草为多,就是真书,也与碑版异势,并且也不作《二爨》之体,越发可以证明,其用不同,体即有别。且出土简牍中,行书体格,与《兰亭》一路有极相近的,而笔法结字的美观,却多不如《兰亭》,才知道王羲之所以独出作祖的缘故,正是因为他的真、行、草书,变化多方,或刚或柔,各适其宜。简单地说,即是在当时书法中,革新美化,有开创之功而已。”与启功此文撰写的大致时期,2002年《文物》出版社出版的《第五届中国书法史论国际研讨会论文集》,启功此文以头条收录其中。

“兰亭论辨”的局外人钱钟书,在《管锥编》第三册“全上古三代秦汉三国六朝文”之一〇五“全晋文卷二二”、一〇六“全晋专论王羲之。其中一〇六“全晋文卷二六”专论《兰亭序》。针对1965年的那场论辨,钱以自己的博识,一一辨诬。郭氏“真伪”认为《兰亭序》的行书有违当时时尚,钱引《广川书跋》卷八“世称王逸少为书祖,观其遣文……字有同处,创为别体”。“真伪”派认为《兰亭序》“天朗气清”、“丝竹管弦”用得不对,又说《文选》不录《兰亭序》表明《兰亭序》为后人所托,钱引王阮《义丰录·兰亭》七律《序》云:“时晋中市政不纲,春行秋令,故书曰‘天朗气清’,得《春秋》之旨,萧统不悟,不以入《选》”。钱说,“真伪”一派的这种状况“以无稽之谈,定无稽之罪”。钱批评道:此就是“大似疑心生鬼自画符”。“真伪”说《兰亭序》文意太悲观,钱引陆友《砚北杂志》卷上“王右军清真为江左第一,……然其作《兰亭序》,感事兴怀,有足悲者,萧统不取,有以也”。钱又引魏晋诸家诗文,理直气壮地说,“幽”与“悲”,于《兰亭序》意蕴“修辞点铁、脱胎之法”,“几成题中应有之义”。钱又说:“此《序》低徊慨叹,情绪于辞,殊有悱恻缠绵之致”,那些用“义”来要求《兰亭序》的人“究其心蕴,析以义理,反杀风景”。

钱钟书《管锥编》写毕于1972年(见《管锥编》第一册“自序”)。1965年的那场“兰亭论辨”,钱钟书当时没有发声,也可能不屑一论,但把自己对《兰亭序》的认知和对“真伪”派的批评,默默地写进了罕见的中国现代学术巨著《管锥编》里,以正视听。

经典永流传

从汉末三国到魏晋,即公元三世纪到五世纪,是汉字书写和书法激烈变化的时期,前有钟繇(151-230)后有王羲之。特别是王羲之的《兰亭序》,展现了中国独一无二书写工具毛笔、中国首创的纸、墨和水的完美结合。在《兰亭序》里,我们看到的是率性与掌控、自由与约束、天才与刻意的水乳交融。《兰亭序》挣脱和打破了金石的凝重与刻板,让书法成为一门艺术,且一开始就是巅峰。难怪,《世说新语·容止》对王羲之由衷赞美:“飘如游云”,且“娇若惊龙”!

距“兰亭论辨”过去已六十年,当年旧事已成风烟,《兰亭序》却时说时新。那么自晋唐之后,《兰亭序》的帖、碑、拓有多少呢?

中古晋唐书法向近古宋元书法过渡和转变时,有一个人起到了承前启后的作用,这人就是元代的赵孟頫(1254-1322)。赵与《兰亭序》的“铁关系”,得益于与《定武兰亭叙》王晓本的因缘。元至大三年(1310年),赵孟頫奉诏从吴兴(今浙江湖州市),经大运河(今大运河的基本格局即元代所凿)乘舟北上大都(今北京)。途中偶得宋拓《定武兰亭叙》。船行三十二天,赵一门心思欣赏手中宋拓《定武兰亭叙》,并在此本上留下了十几通跋。一通说“宋末南渡时,士大夫人人有之”。另一通说“吾观稧贴多矣,未有此卷之妙者”。《宣和内府兰亭叙八阔九修本》有日本人长尾甲(1864-1942)跋,跋中写道“予与定武诸本对校”(见《兰亭异集》,东京玄美社,1990)。以此三语,可见在南宋时《兰亭序》的帖与拓不在少数。《宣和内府兰亭叙八阔九修本》有宋赵家天子后裔赵子菘(?—1132)一跋,跋中讲道:“宋徽宗内府之物,……。理宗赐,贾平章稧帖一百十七种其一也”。贾平章即南宋后期权相贾似道(1213-1275)。在十三世纪中后期,贾平章居然有《兰亭序》稧帖一百十七种,可见《兰亭序》的帖、拓在两宋何其丰富。查《宋史·贾似道传》,称贾“酷嗜宝玩,建多宝阁”。只是我们今天无从得知,贾被杀后,那些稧帖,不知流落到了何方?

历史多吊诡,《兰亭序》也多灾多难。幸好,幸好,中日两国都喜欢崇敬《兰亭序》。自唐尤其是宋之后,留存于世的宋元尺牍,哪一家没有《兰亭序》的血脉?今人将“神龙本”(现藏北京故宫博物院)奉为《兰亭序》帖之圭臬,但其他诸本一样重要。譬如本文一再提到的石拓《定武兰亭叙》(据称为欧阳询临,唐人初刻)就非常珍贵。此本珍贵还在于留有赵孟頫的十三通跋。赵的十三通跋,通通精妙。于一个书法门外人来讲,我在阅读和欣赏《兰亭序》的同时,读赵跋,同样是一种乐趣和欢喜。因为,它是晋帖《兰亭序》惠泽浇灌出来的花朵。