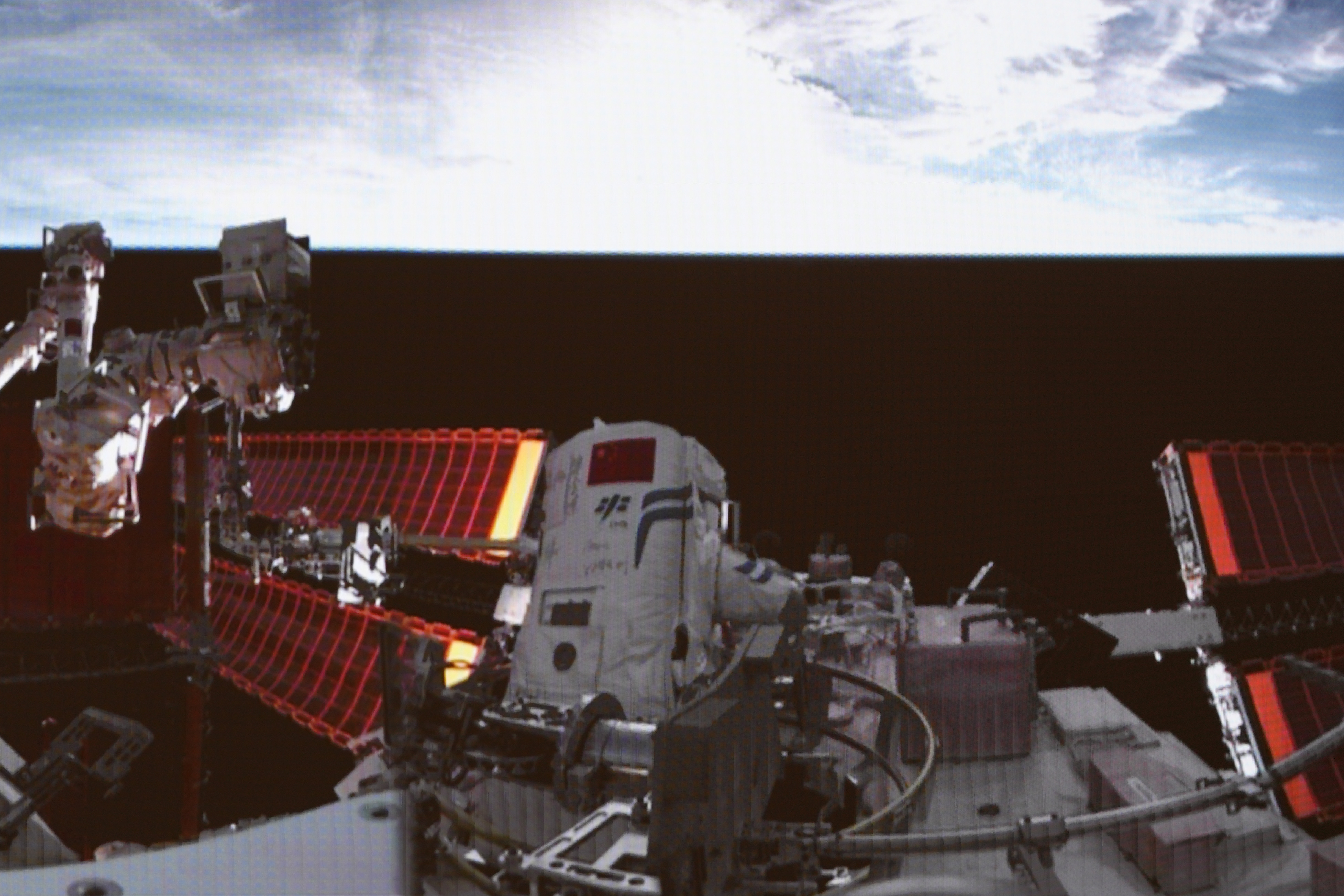

参考消息网1月22日报道据埃菲社1月21日报道,中国载人航天工程办公室21日称,神舟十九号航天员乘组20日至21日在空间站外进行了第二次出舱活动。出舱活动期间,他们执行了设备设施检查和防护装置安装等任务。

根据该机构的一份声明,经过约8.5小时的出舱活动,出舱航天员蔡旭哲、宋令东“安全返回”了问天实验舱。

在此次出舱活动期间,中国航天员安装了空间站空间碎片防护装置,并检查了舱外设备设施。

上个月,蔡旭哲、宋令东执行了神舟十九号航天员乘组的首次出舱活动,在舱外停留了9个小时,刷新了中国航天员出舱活动时长纪录。

蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员于去年10月搭乘神舟十九号载人飞船抵达空间站,将在约6个月的任务期内在太空开展一系列科学实验和技术测试。

此外,据香港《南华早报》网站1月20日报道,中国空间站的一系列试验首次制成氧气和火箭燃料成分——这被认为是人类地外生存和未来太空探索必不可少的关键步骤。

中国成功完成地外人工光合作用技术试验,为长期太空探索、包括载人登月提供了支持。

据中国载人航天工程网报道,这12次试验在一个“抽屉”装置内进行,利用半导体催化剂将二氧化碳和水转化为氧气,同时生产乙烯等二氧化碳还原产物。

中央电视台19日报道说:“此项技术可通过物理化学方法模拟绿色植物的自然光合作用,将密闭空间和地外大气中的二氧化碳资源原位利用,制备氧气和含碳燃料,为未来人类地外生存和探索提供重要技术支撑。”

此前在国际空间站进行的与光合作用有关的研究主要集中在植物生长和了解微重力如何影响自然光合作用上。

国际空间站主要依靠电解法维持生命,即利用空间站太阳能电池板的电能将水分解成氢气和氧气,并为宇航员提供可呼吸的空气。

德国不来梅大学专家卡塔琳娜·布林克特表示,电解法虽然有效,但能耗高,不适用于前往月球或火星的任务。

另据德国ITBoltwise网站1月20日报道,随着中国空间站引入机器人“小航”,中国航天部门在太空人工智能应用方面迈出了重要一步。

自2024年10月30日神舟十九号载人飞船发射以来,乘组人员一直和“小航”紧密合作。该机器人可以根据命令拍照,从而更容易记录和分析实验。据中国航天员王浩泽介绍,未来“小航”的功能将更加多样,可执行巡检和物资管理等任务。

该机器人的软件还可以让航天员进行各种涉及人机交互的实验。人工智能融入航天是一个重要举措,随着计划中的空间站扩建和人工智能技术的持续应用,中国可以在塑造航天领域的未来方面发挥关键作用。

(编译/卿松竹聂立涛田策)

1月20日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十九号航天员宋令东出舱的画面(新华社)

钺独

科技大亨,引领航空。祖国[点赞]!牛[点赞]!

阿骑马

太空自持[点赞][点赞][点赞]

用户16xxx02

自己不能获得第一首资料吗?为啥外媒还优先?