潮新闻记者丁珊通讯员陈军睿谢雯艳

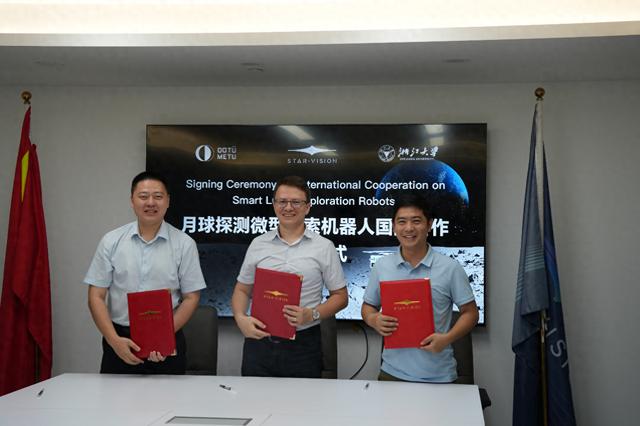

浙江大学、中东科技大学以及地卫二三方合作签约图自地卫二

杭州要把微型探索机器人送往月球了。1月24日,浙江大学和土耳其中东科技大学、地卫二空间技术(杭州)有限公司联合宣布,三方共同提出的微型探索机器人方案(下文称“中土合作项目”)正式入选国家航天局主导的嫦娥八号国际合作项目,计划于2028年前后实现登月。

作为探月工程四期的重要任务,嫦娥八号计划将开展月球区域地质剖面探测与研究,月球原位样品分析及资源就位利用等实验与研究,目的在于为国际月球科研站的建立奠定坚实基础。2023年10月第74届国际宇航大会(IAC)期间,秉持“平等互利、和平利用、合作共赢”的原则,国家航天局发布嫦娥八号任务国际合作机遇公告。此后,收到约20个国家30余份合作申请。

根据国家航天局的公告,嫦娥八号探测器由着陆器、巡视器和作业机器人组成。其中,嫦娥八号任务着陆器向国际社会提供约200公斤的载荷搭载空间,独立模块质量不超过100公斤,可开展探测与研究的合作项目。

“2024年底,三方联合申报的2台5公斤机器人项目正式通过国家航天局遴选。”浙江大学航空航天学院研究员孙书剑博士介绍,它们将与嫦娥八号着陆器、巡视器、作业机器人等装备开展器间交互、联合探测的任务级合作,为中国探月工程四期任务及国际月球科研站建设开展技术探索和应用验证。

为何这三方能够入选?项目联合总设计师、地卫二首席技术官王春晖介绍:“作为商业航天的有生力量,地卫二发射过中国首颗以人工智能为核心、具备智能操作系统的人工智能卫星,并为阿曼苏丹国首颗卫星输出智能技术和总体方案,在人工智能应用深空探测上具有优势;中东科技大学具有相当多的航天工程探索经验,在中东、欧洲地区有较强影响力;浙江大学则在光学成像技术、深空探测载荷研发以及微小卫星技术等方面表现突出。”

三方将组建联合研制团队主体,设立中土双总师制度。“非常荣幸参与到这样前沿的国际合作项目,我们将主攻导航系统、机器人分系统研发。”项目总设计师(土耳其方)、中东科技大学教授HalilErsinSoken介绍,地卫二在深空智能、太空计算方面的能力令人期待,将在机器人智能化上发挥核心作用,浙江大学将侧重工程化实现。此外,项目还成立了包括国际宇航科学院院士杨孟飞、中国工程院院士王坚、国际宇航科学院院士宋征宇等在内的专家顾问委员会。

国际月球科研站效果图图自浙江大学航空航天学院官方微信

“此次任务,项目团队需要攻克多个重大挑战,比如熬过月夜将是严酷的考验。月亮上的一个白天/夜晚约相当于14.5个地球日,白天会很长很热,晚上又很长很冷,机器着陆的区域预测环境温度最低在-197℃,最高在80℃。”孙书剑介绍,2024年浙江大学联合中东科技大学共同开展月夜生存的科研合作,为这次项目奠定下很好的基础,他们将采取系列新技术、温度管理系统方法确保设备的可靠性。

在以往日本隼鸟2号小行星探测器、美国“机智号”火星直升机、中国“金蟾号”等智能化星表探测载具的基础上,中土合作项目在此次任务中提出强化生存、提高运动能力、拓展作业范式三大目标,将以小型化、轻量化为核心,尽可能实用、高效、灵活,从而适应复杂地形的灵活探测以及月面设施协同作业的需求。

将人工智能搬上月球,将是本次任务的亮点之一。“月球与地球相距遥远,平均距离长达38万公里,月球南极附近有较大的通信遮蔽角,可能存在分钟级的通信延时,继而对自主性、智能化有所影响。”孙书剑说,项目计划搭载AI具身智能技术,提升机器人的自主交互能力,让其在月球上独立感知、识别环境,进而自主决策和行动。

值得一提的是,这也是嫦娥八号任务目前唯一公布的智能集群项目。根据预想,着陆器和机器人建有可靠的链路网络,通过共享数据和任务分配,这些机器人可以像“团队”一样高效配合,完成多个独立机器人难以实现的目标。

根据进度安排,目前三方正在进行详细设计,该阶段结束后则进入总体方案设计阶段。预计2027年8月前,将交付正样产品。

以主体单位身份参与探月工程的商业航天企业地卫二,来自西湖区云栖小镇。“此次合作项目,标志着中国民营航天从国家探月项目的旁观者转向参与者。”王春晖期待,“我们将不负众望,发挥好商业航天的力量,助力国家航天梦想成为现实。”