▌张德斌

在齐白石自用印章中,有一批以齐白石及其亲人年岁为印文,总计有29方。这些印文的主要功能应是钤盖在书画作品上,起到类似年款的作用。由于齐白石曾经“瞒天过海”,给自己虚加两岁,同时其虚增岁数的实际情况远较目前学界所揭示的更为复杂,这就给仅仅通过年岁印辨识书画作品创作年份增加了难度。

齐白石刻印中

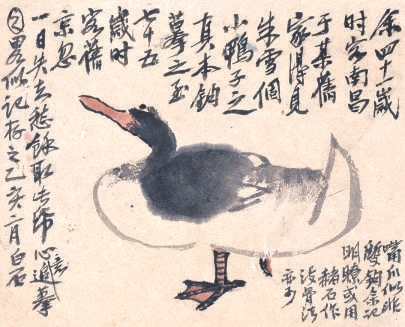

齐白石《追摹八大小鸭》北京画院藏

齐白石“九九翁”北京画院藏

齐白石“戊午后以字行”北京画院藏

齐白石“年高身健不肯作神仙”北京画院藏

齐白石“七五衰翁”北京画院藏

齐白石年岁之谜新探

谈齐白石年岁,有一个绕不过去的问题,那就是他曾经给自己“加了”两岁。

齐白石生于清同治二年(癸亥)农历十一月二十二日,其对应的公历日期是1864年1月1日。直到丁丑年(1937年)以前,齐白石计算自己的岁数,大体都是按虚岁的计数方式来的,但是丁丑年之后,他将自己的岁数凭空多加了两岁,具体原因他在《白石老人自述》中有交代:

民国二十六年(丁丑·一九三七),我七十七岁。早先我在长沙,舒贻上(之鎏)给我算八字……我在他批的命书封面,写了九个大字:“(三月)十二日戌刻交运大吉。”又在里页,写了几行字道:“宜用瞒天过海法,今年七十五,可口称七十七,作为逃过七十五一关矣。”从丁丑年起,我就加了两岁,本年就算七十七岁了。

关于此事,齐白石四子齐良迟在《父亲齐白石和我的艺术生涯》一书中也有回忆,但说法与此有所不同:

住在北京西城屯绢胡同,有个叫舒之鎏的(又叫舒贻上),他当时在北京是个很有名气的算命先生。父亲七十五岁(虚岁,这年是丁丑年)那年,求他批个八字……这是我父亲给自己加的两岁……所以,在他一生问世的画幅中,他的落款就没有七十五岁、七十六岁的画。

舒之鎏,字贻上,湖南长沙人,1924年前后在教育部下辖的京师图书馆任编辑,后又任商务印书馆编辑。他翻译过很多文章,并出版了不少译著。因其长期在北京活动,《白石老人自述》里记载的“早先我在长沙,舒贻上(之鎏)给我算八字”可能与事实有出入。齐良迟所说的“他(舒之鎏)当时在北京是个很有名气的算命先生”也不尽客观,因为舒之鎏显然并非职业的算命先生。

不过,齐白石的年龄问题也并不像《白石老人自述》里说的那样简单。实际上,在丁丑年之前,齐白石就有给自己增加两岁的情形。

北京画院藏有一幅齐白石《追摹八大小鸭》,图上有两处题款,其一从右上一直写到左下:“余四十一岁时客南昌,于某旧家得见朱雪个小鸭子之真本,钩摹之。至七十五岁时,客旧京,忽一日失去。愁馀取此纸心意追摹,略似,记存之。乙亥二月,白石。”按照传统虚岁记岁法,此时为1935年,齐白石应是73岁。这也使得齐良迟所说的,在齐白石一生问世的画幅中,“他的落款就没有七十五岁、七十六岁的画”,并不属实。

1935年4月13日,《天津商报画刊》推出“白石山翁诗书画印专号”,刊登了一幅齐白石外孙媳邓柏云所画的螃蟹图,图左上有齐白石题跋,“乙亥二月十又四日,吴生使照相者为柏云与宝姬留作画像。此幅乃柏云对照机画也。柏云赠余,并求余纪其事。白石老人,年七十又五矣。”

在齐白石纪年印中也能找到同样的例子。比如白文印“五十八岁以字行”,一般以为这里的“五十八岁”系指1920年。恰巧齐白石有朱文印“戊午后以字行”,大致对应公历1918年。由于两方印说的是同一件事,正好可以互证,这就说明齐白石早在1918年,就已经给自己虚增了两岁。

当然,大体上,齐白石还是从1937年农历三月十二日以后,才正式给自己虚增两岁的。但以上案例也足以证明,实际情况并不像之前所普遍认为的那样绝对。

提前为自己刊刻年岁印

齐白石有提前为自己刊刻年岁印的习惯,一般是在其本人生日(农历十一月二十二日)前后,刊刻次年的年岁印,然后在春节之后开始使用。偶尔会晚至正月初一才刊刻当年的年岁印。不过也有特例,比如白文印“年八十六矣”,此印虽无年款,但有边款“刊于白下”。白下即南京别称。据《白石老人自述》:“民国三十五年(丙戌·1946)……十月,南京方面来人,请我南下一游。”齐白石于1946年农历九月底从北平乘坐飞机赴南京,农历十一月初离开南京,乘火车去上海。可知此印刻于1946年农历九月底到十一月初期间,也就是在齐白石农历生日之前不久。

中国国家图书馆藏有一部1946年齐白石手拓印谱,名为《齐白石印谱》。该谱第一方印即为“年八十六矣”白文印,齐白石题:“淑度白石之门人也,北平别来已越六载,今逢于南京,值予正刊此印,求拓之以纪事。丙戌十一月一日。”据此,可进一步将此印的刊刻时间明确为1946年农历十一月一日。

按照齐白石1937年以后的记岁法,他从1946年农历年初即自称86岁,依照前述齐白石刻岁数印的习惯,他当提前于1945年农历十一月刻此印。但此印却晚了近一年,迟至他86岁当年的农历生日前不久才刊刻,是目前已知的刊刻时间最晚的齐白石年岁印。个中缘由,可能是齐白石从北平出来时忘带年岁印,所以临时刻一方以备用。不过既然赶着刻出来,按理应该多多钤用才对。但让人困惑的是,目前尚未见到钤盖此印的齐白石书画作品。

齐白石在《白石老人自述》中曾述及此次南京、上海之行,“我带去的二百多张画,全部卖出,回到北平,带回来的‘法币’,一捆一捆的数目倒也大有可观,等到拿出去买东西,连十袋面粉都买不到,这玩笑开得多么大啊!我真悔此一行。”齐白石此印刻而不用,可能与此行并不愉快有一定关系。

齐白石记岁数有一定的随意性,总体上倾向于夸大岁数,前文已述及。偶尔他又会实打实地按照周岁来算岁数,比如他有“老齐郎”朱文印,边款“余年六十矣,今宵便亡,不为短命,刊此一笑。癸亥十一月廿二日灯下。白石。”癸亥即1923年,此年农历十一月廿二日正是齐白石60周岁生日当天。他在这里自称60岁,是以周岁来算的。

白文印“年近九十”,钤盖于中国美术馆藏《残荷》图,图有款识:“方叔乡先生同客京华,故能得残荷。八十六岁白石。”按照齐白石1937年以后的记岁法,其86岁当在1946年。故此印刊刻时间不早于1946年。本来这一年自称86岁,已经是在计算虚岁的基础上再虚增两岁的结果,现在又迫不及待地刻印章自称“年近九十”并钤盖于画作,再次说明齐白石确实存在夸大自己年纪的心理倾向。

身登高龄人书俱老

值得注意的是,齐白石刻有一方白文印“七五衰翁”,无边款。前已论及,齐白石似乎习惯于在每年自己的农历生日前后,提前刻一方年岁印,以供随后的春节后启用。由此推论,白文印“七五衰翁”很可能刊刻于丙子年十一月二十二日(1937年1月4日)前后,按照齐白石自己的算法,当时他仍在74岁之年,跟往年一样,他准备一等春节过后,就启用这方标志自己已届75岁的印章。

从“七五衰翁”这方印章来看,齐白石在自述中的说法“早先我在长沙,舒贻上(之鎏)给我算八字”,可能不完全符合实际。而齐良迟说舒贻上于丁丑年在北京给齐白石算命的说法更可信一些。因为,如果舒贻上是早先在长沙给齐白石算的命,齐白石早就知道需要“七十五岁口称七十七岁”,那他就根本没有必要刻这枚印章了。

所以,实际情形可能是这样:在刊刻白文印“七五衰翁”之后一个多月,迎来了丁丑年春节(1937年2月11日)。春节后不久,齐白石听信了“瞒天过海”“今年七十五岁,可口称七十七岁”“逃过七十五岁一关”的说法,便声称自己已是七十七岁,并在画作上题写“丁丑年七十七岁”字样以强化效果。此后,他的画作上就不再题写“七十五岁”“七十六岁”字样,也不再钤盖“七五衰翁”白文印。而浙江省博物馆藏齐白石《松鼠图》成为了惟一钤有“七五衰翁”白文印的画作。

细论之,齐白石的这些年岁印可进一步分为两类。“五十以后始学填词记”“五十八岁以字行”印文虽包含年岁时间信息,但其本质上仍属“纪事”印。这类印的特点是客观纪事,所以印文上的年岁往往并不高大,以致有“五十”“四十五”乃至“四十”这样相对比较年轻的岁数出现。

至于“七八衰翁”“吾年八十二矣”“年近九十”等印,是纯粹标记自己年龄的,它在客观记取年岁的同时,往往暗含有“高寿”的含义。古人有“年过七十古来稀”之语,一般认为七十岁以上即可称高寿。所以这一类印文上的年岁往往比较高,一般在七十岁以上。吴昌硕“七十老翁”印,也是同样的意趣。

吴昌硕与齐白石都得享高寿。他们在七十岁以后,不但为自己刊刻年岁印章,并钤盖在书画印作品上,而且喜在书画印作品上题款写明自己的岁数。这里面传递的文化信息大抵有三个。其一,人的年龄越大,往往阅历越深。对艺术家而言,高龄更意味着从事艺事年深月久,其经验之丰富、造诣之精湛自是不言而喻。唐代书法家孙过庭在《书谱》中提出“人书俱老”的概念,就是这个意思。其二,中国传统文化讲究“福寿观念”,视高寿为福。人们喜欢亲近有福、高寿之人,认为这样可以“借福气”“沾喜气”。其三,中国人喜欢将高寿与个人品德相联系,诸如“仁者寿”“年高德劭”等词汇就传递出这种取向。对于已届高龄的画家来说,这自然是十分有利、由衷欢迎的。齐白石专门纪年的印章,全都是七十岁以后所刻,应当也正是这种文化心理的折射。

齐白石还有一方朱文印“年高身健不肯作神仙”,印文非常直白地表达出自己身登高龄而产生的喜悦。目前所知最早钤盖此印的画作——由首都博物馆收藏的《三子图》,正是作于丁丑年(1937年),这应该不完全是一种巧合。