人间烟火处,辞旧迎新时。每到春节,人们都会向往家乡那浓浓的“年味”。在“江海之城”南通,历史与现代交融,文化与自然底蕴深厚。岁月流转,在现代化全面发展的同时,这片充满魅力的鱼米之乡也延续了自身丰富而独特的民情风俗。充满“年味”的春节怎么过?南通人有自己的“仪式感”。

吃不腻的“年味”

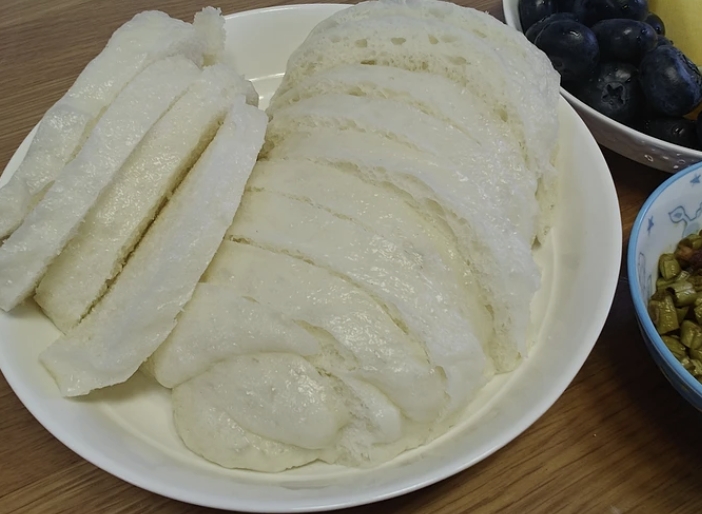

南通饮食文化丰富,会吃的南通人,为春节准备的美食也十分讲究。对南通人来说,除夕前的必备节目必然是蒸馒头蒸糕,当这一年俗活动开场的时候,热气腾腾的年味就从一只只蒸笼里满溢而出,寓意着“满”“发”“蒸蒸日上”“节节高升”。馒头的种类繁多,包括实心馒头、有馅的兜心馒头和又长又大的笼糕。馒头为圆形,而“笼糕”则呈长条状,南通人又称之为“黄猫儿”。在蒸制完成后,若将其切片晒干,便成为易于携带和保存的馒头干儿。笼糕的口感松软,带着淡淡的酒香甘甜。很多人会在早上配粥和酱菜吃,蘸麻虾酱吃也是南通的传统吃法。

另一种承载着南通人过年时记忆与情感的“老味道”就是香肠了,要是年前没灌香肠,这年总觉得少了点什么。春节前的一个多月,是传统香肠的制作季节和销售旺季,会做香肠的总对自家灌的更情有独钟,制作好挂在阳台上风干,看着一排排的香肠,这才觉得有了“年味”。“灌”香肠有技巧,将处理好的肥肉丁与瘦肉丁混合,加入酒、酱、姜、盐、糖、味精等调料进行腌制,让食材充分吸收调料的味道。肠衣则需先用盐清洗,再用温水浸泡软化后备用。将肠衣套在漏斗上,将腌制好的肉丁装入肠衣中,一段段地灌制,直至达到合适的长度后打结扎紧。晾晒半月左右,口感到了最佳的时候,“年”也到了。

说到过年必吃的,有两道菜不得不提,一是用南通特产甜包丝瓜、姜丝、精肉丝炒成的“野鸡丝”,口感甜嫩鲜脆,这道菜制作起来十分挑剔,讲究技巧,要是过年时有人送你炒制好的“野鸡丝”,这简直就是春节时的最高礼仪。还有一道则是南通传统的头菜,这是每个南通人独有的家乡年味。头菜是南通传统“八碗八”的“头等大菜”,又叫“三鲜”或“杂烩”。南通头菜以多种原料混合烹烩而成,其中包括肉圆、鸡圆、虾圆等。此外,还加入了肉皮、虾、如意卷、笋片、木耳等配料,丰富了口感。头菜的配料家家户户都不尽相同,但是有几种是必备的——斩肉圆、鱼腐圆、河虾、鹌鹑蛋、肉皮等,有些还会加入海参、鱼肚。所有配料烧在一起的浓汤,是许多人记忆深处难以忘怀的美味。

独特的年俗

在南通,除夕夜还有着“打囤子”和“煨百虫”的独特风俗。“打囤子”是在蒲包里装上石灰,随后在院前房后、屋里屋外的地面上顿磕,石灰粉从包缝中渗漏,在地面上留下不圆不方的石灰印子,宛如初雪覆盖。还有人用铁叉在地上精心描绘出古钱、弓箭、农具、梯子、凤凰等图案,再撒上石灰,形成“画天囤”,在启海地区,“打囤子”又被称为“笃稻屯”。“新岁家家笃稻屯,阶前疑是雪霜痕。”寓意着“粮囤子处处满,囤子有天高”的吉祥愿景。这一古老风俗意在祈求来年人畜平安、五谷丰登。

“煨百虫”又叫“放烧火”,是将田边晒干的稻根与杂草堆成堆,放火烧之。待火势旺盛后,再盖上稻根以产生浓烟,旨在消灭越冬害虫。这一传统习俗被老百姓视为“送百虫”,寓意着减少虫害,确保田禾茂盛与丰收,以此祈祷五谷丰登、国泰民安、天下太平,百姓能安安稳稳地过上好日子。随着社会的发展,时代的进步,这些蕴藏着深厚文化内涵的民俗虽然变成了小规模的自娱自乐,但集体专有的记忆情感却得以一直流传。

新华日报·交汇点记者刘雨霏综合整理