潮新闻客户端记者夏凌

春节的第一天,家住杭州市滨江区的88岁老人谭启晓给我打来电话:“小夏新年好,告诉你一个消息,我打算把家里珍藏的清黄龙旗无偿捐赠给国家。”我心头一热。

与谭老结识于多年前的一次采访,这位有情怀的老人花了半个多世纪的时间,拍下10万多张照片记录杭城的变化发展,并于2017年将这些珍贵的照片、底片全部无偿捐给杭州市档案馆。

1月30日,我乘坐6号地铁线来到谭老家中,还是这个不大的客厅,还是塞满了书柜的文件夹。谭老满头银发,围着红色围巾,显得精神矍铄。

谭启晓(右)与爱人向记者展示清黄龙旗。(夏凌摄)

他从房间里捧出一个盒子,小心翼翼地打开,里面精细地包裹了一条清朝时期的黄龙旗。“这种旗帜,故宫博物馆里也还有一面。”他翻开资料,由中宣部推荐的百种爱国主义教育图书《话说国旗·国徽·国歌》一书中记载:中国最早的国旗是1900年清王朝的金龙旗,后通称为“黄龙旗”。图案中的龙是皇帝威严的象征,黄色则为满族的代表色,这种国旗最初是三角形,后改为长方形,一直悬挂到清王朝灭亡。

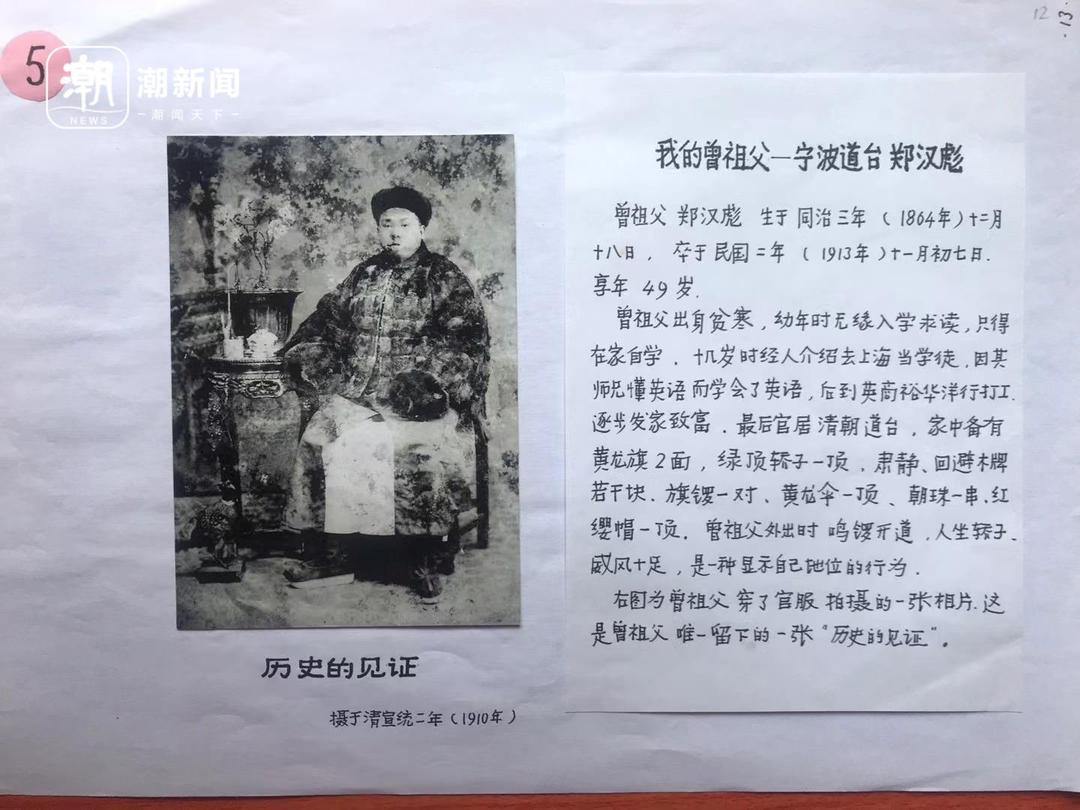

谭启晓展示的郑汉彪影像。(夏凌摄)

“这面旗帜最早来自于我爱人郑映霞的曾祖父郑汉彪。他曾任清朝宁波道台,当时家中备有黄龙旗2面、绿顶轿子一顶、‘肃静’‘回避’牌若干块、旗锣一对、黄龙伞一顶、朝珠一串、红缨帽一顶。”谭老给我看了郑汉彪身着官服的照片,这也是曾祖父唯一的影像资料。他说,有关同志已经来看过了,肯定了这面旗帜的珍贵,现在他们正在研究收藏事宜。

“虽然文物很珍贵,但只有捐给国家,才能发挥它真正的作用,让更多人看到它,感受伟大的中华文明史。”我想,这也许就是文化强省建设深入民心的一个成果吧。

收起黄龙旗,谭老高兴地告诉我,2024年,他的摄影记录又多了一卷,不仅有经济建设的发展,还有城市文化的繁荣。

“我今年主要拍了两个主题,一个是湘湖文化的发展,一个是地铁的建设。”谭老拿出一叠厚厚的资料,上面是他工整的笔迹,时间、地点、事件、相关人物,条理清晰。

上图:2006年湘湖俯拍照。下图:2024年湘湖俯拍照。(夏凌摄)

谭老从小在湘湖边长大,对湘湖感情很深。“杭州要唱好‘西湘记’,我要尽自己的一份力。”2003年,杭州市政府正式开启湖面恢复工程。2006年3月,谭老背着相机开始记录湘湖面貌的转变。“当时,我爬上了石岩山顶,俯拍了当时的湘湖。”谭老翻出两张老照片,照片上的湘湖区域遍布田地、夹杂着几条细小的渠道。

“去年,我又爬上了山顶,在同一处拍下湘湖全貌。”照片中,清澈美丽的湖面四周绿意盎然。“一部湘湖史,亦是一部文明史。跨湖桥遗址出土了世界上最早的独木舟;越王城遗址见证了‘卧薪尝胆’的历史风云……现在去湘湖边的市民和游客越来越多了,是湘湖文化深深吸引了百姓,这也算是我们浙江‘文化大省’建设的一个亮点吧。”谭老笑着说。

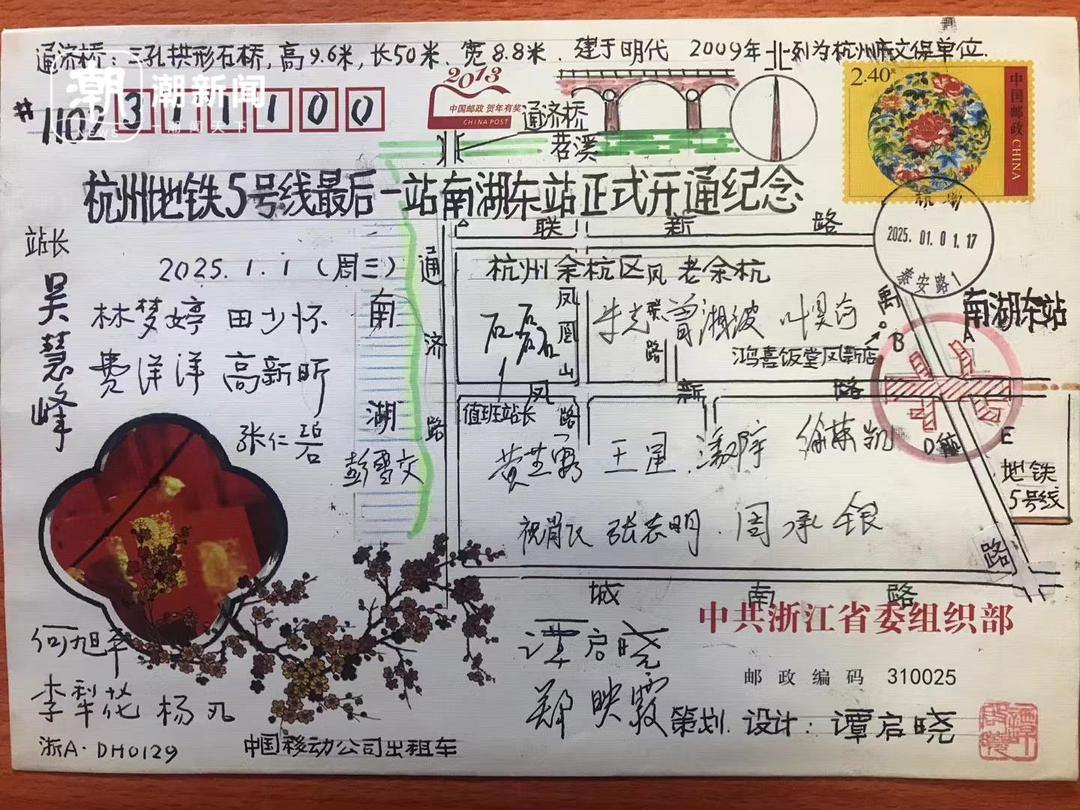

此外,今年1月1日,谭老还专门去了地铁5号线的最后一个站点——南湖东站拍照,制作签名封,纪念它的正式开通。“南湖东站是5号线的最后一站,以后老余杭的百姓到杭州就更方便了。”签名封上面密密麻麻的是车站工作人员的签名。“我认不全所有工作人员,站长很热心,帮我去签到了当天值班的所有工作人员。”

谭启晓制作的地铁五号线南湖东站开通签名封。(夏凌摄)

谭老一直都是这样的有心人,杭州的每一条地铁的开通运行,他都会去拍照、制作签名封留做纪念。2022年,负责杭州地铁建设的公司专门找到谭启晓,拍摄了他的全部地铁资料,还希望将来有一天可以代为收藏这些珍贵的物件。

“据说,今后3年,杭州还要增加三四条地铁线路,其中有一条18号线会通到萧山义桥镇,那是我的老家,以后我回老家就更方便了。”谭老笑着说,交通便利直接关系百姓出行的幸福感,他期盼着18号线早日运行。

曼萝

一个无能失败的朝代,看见他的旗子就是一个玩笑,没有厕纸实用。