[文/观察者网专栏作者江宇舟]

2025年开局,各省两会与经济工作会议正在陆续召开。盘点来看,各经济大省基本都将扩大内需列为“头号任务”,除了明确要加大力度提振消费、扩大有效投资,如何促进就业、收入、提振信心也成了多个省份关注的焦点问题。

围绕内需不足与分配之间的关系也是老生常谈的话题。根据学界统计,无论是初次分配收入中家庭部门的占比,还是中国居民可支配收入占GDP的比例,目前距离发达国家也都有10-20个百分点的差距。客观差距与当前内需有待提升的普遍观感相结合,就有了“内需关键在分配”的说法。

在2024年年底召开的中央经济工作会议上,再次提出了全方位扩大国内需求,包括推动中低收入群体增收减负,适当提高退休人员基本养老金,提高城乡居民基础养老金,提高城乡居民医保财政补助标准等具体措施,都涉及到了分配制度改革与获得感提升。

在前面的专栏中,笔者曾提出不能将内外需人为割裂,外需所激发的场景也能带动内需。但从另一个角度来说,内部制度的完善与否将直接影响内需走向。扩大内需和深化供给侧结构性改革本就是需要统筹兼顾、能够相互促进的事情。内需的提高并非是简单的增收、发钱就能万事大吉,依然还需要在发展大格局下动态调试分配体系、扩大消费场景、提高获得体验,最终向着共同富裕迈进。

本篇我们将继续从《经济还在发展,为何体验却有落差?》的“获得感”出发,由经济发展叙事切换到分配角度,聚焦当前分配系统的现状与改进空间,探讨可持续内需的培养基础,展望共同富裕未来的方向。

不同维度的收入差距涨跌互现,收入分配优化“正在进行时”

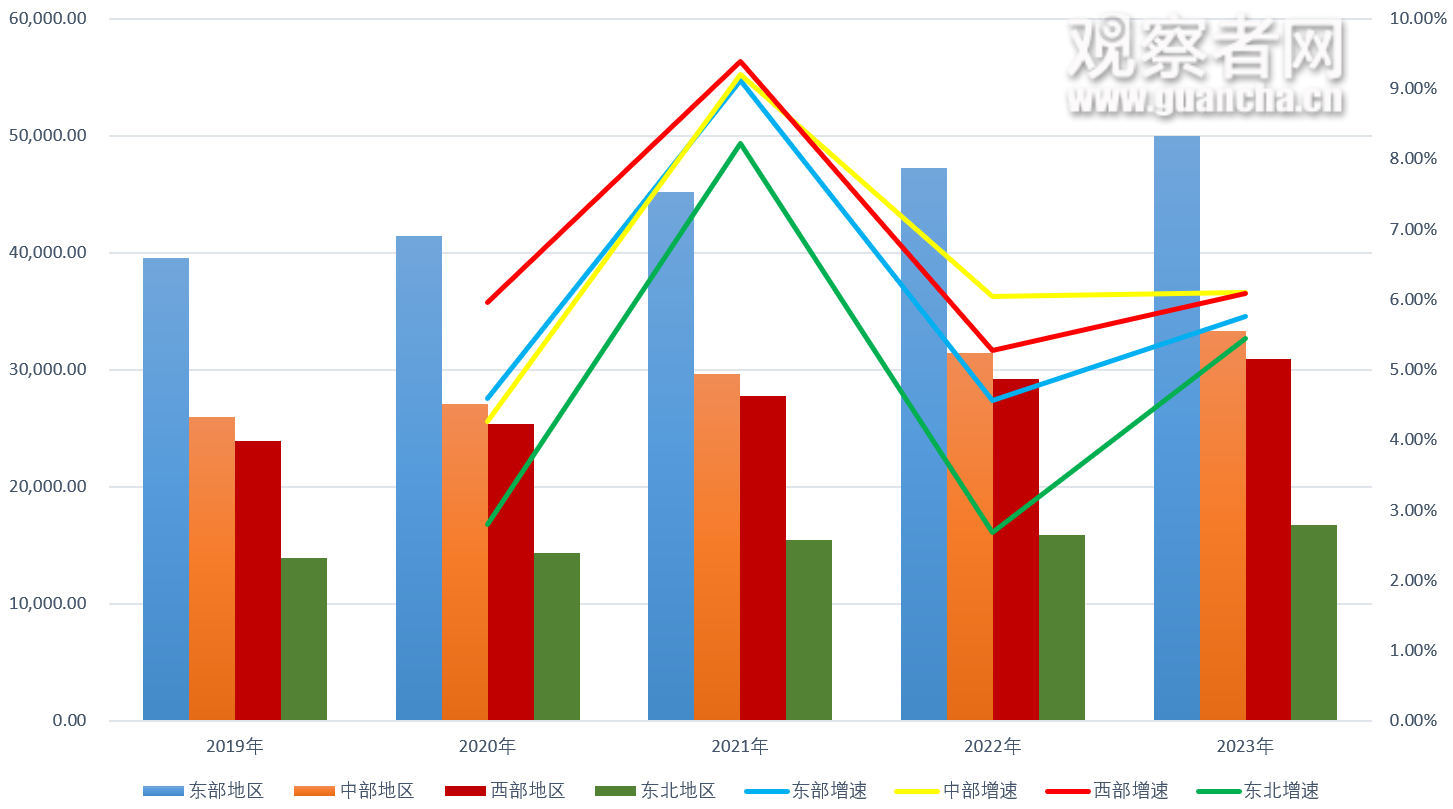

首先,我们还是要对大局有信心。在脱贫攻坚战的有力推动下,区域和城乡间收入差距有所收窄。以不同区域居民的人均可支配收入为例,中西部地区的增速总体上超过了东部地区。部分年份的增速甚至可超出1个百分点。

2019-2023年不同区域人均可支配收入规模和增速趋势。数据

与区域收入差距相比,城乡之间收入差距更是收窄,从大面上看,已经基本上形成了长期的下降趋势。城乡居民的平均收入比,在2008年、2015和2019年分别为3.4倍、2.7倍和2.6倍,到2023年已不到2.4倍。

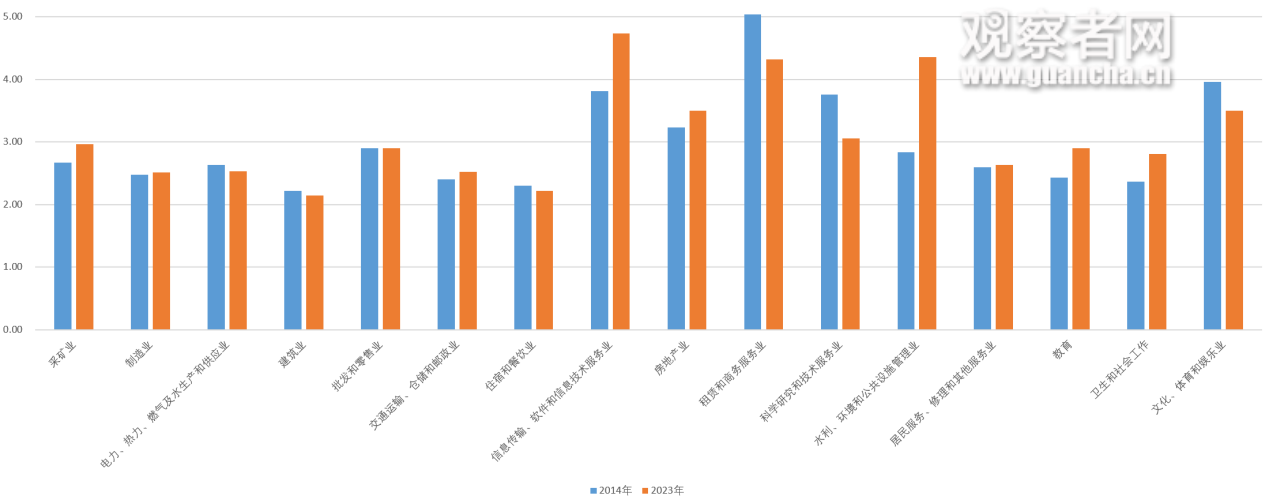

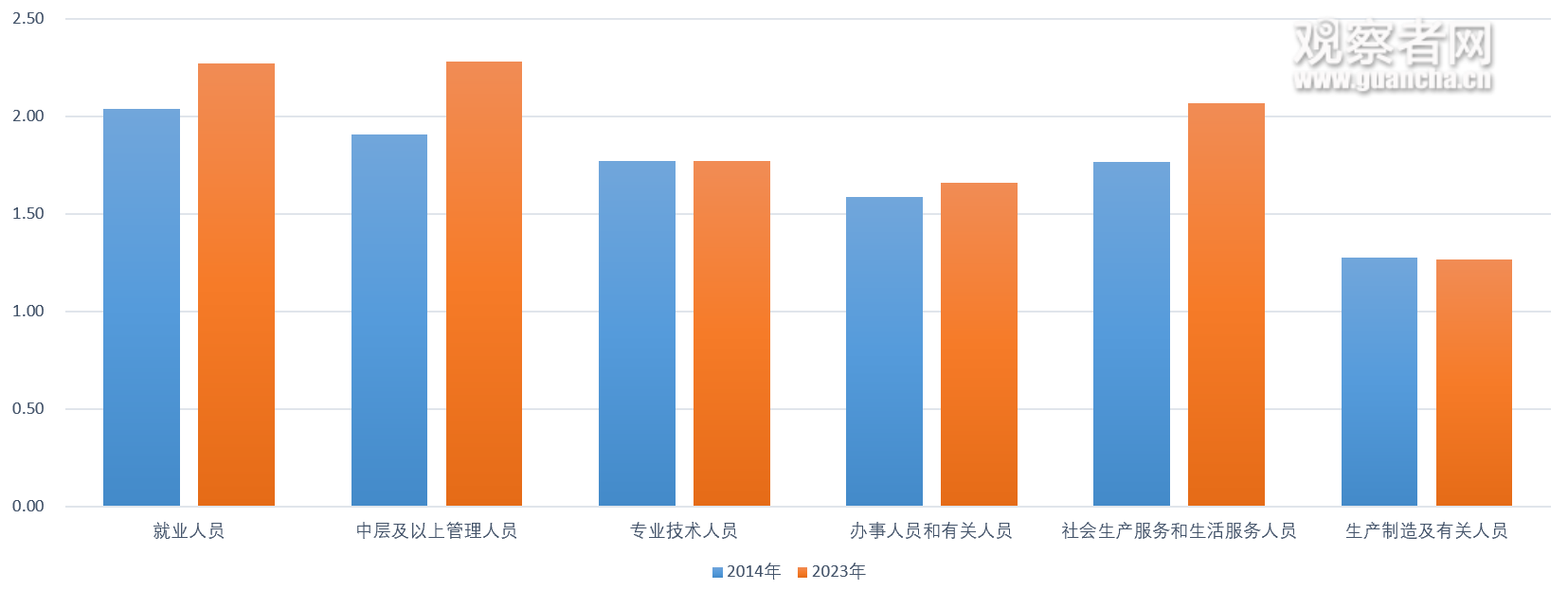

但另一方面,同期行业和岗位的收入差距有所扩大。过去十年,就业人员的工资水平极值倍数由2014年的6.77倍扩大到2023年的11.59倍。大多数的行业和岗位,收入差距同期都出现了不同幅度的增长。

2014年和2023年各行业就业人员工资水平极值倍数。表中工资极值倍数由各行业中不同岗位平均工资最高值除以最低值所得。数据

2014年和2023年各行业就业人员工资水平极值倍数。表中工资极值倍数由各行业中不同岗位平均工资最高值除以最低值所得。数据

此外,也有体制内人士测算,我国垄断与非垄断行业收入差距大幅超过全国平均水平,且从1996年-2014年,近20年中年均差距扩张速度达43%[1]。垄断企业利润除部分以税收的形式成为国家财政收入来源外,其余留存转为额外收入和福利,也是造成收入不平等的重要原因。

区域和城乡收入差距的收窄,是近年来在推进区域协同、脱贫攻坚领域所取得的实实在在的生动写照,也说明供给侧改革对于收入分配的巨大意义。而行业和岗位收入差距的扩大,则从另一个维度提示了下一阶段共同富裕发力的方向,在致力于区域协调发展的同时,加强对不同职业与要素的调节。

从上文时间线给出的大脉络,回顾已经取得历史性成果,再来审视不足、展望未来,我们会更能理解中央在分配问题千头万绪中的重点选择和基础打牢,也就更能理解为什么直到2021年下半年会开启扎实推动共同富裕的历史阶段。

中等收入群体规模提升显著,但稳定性仍待多角度巩固

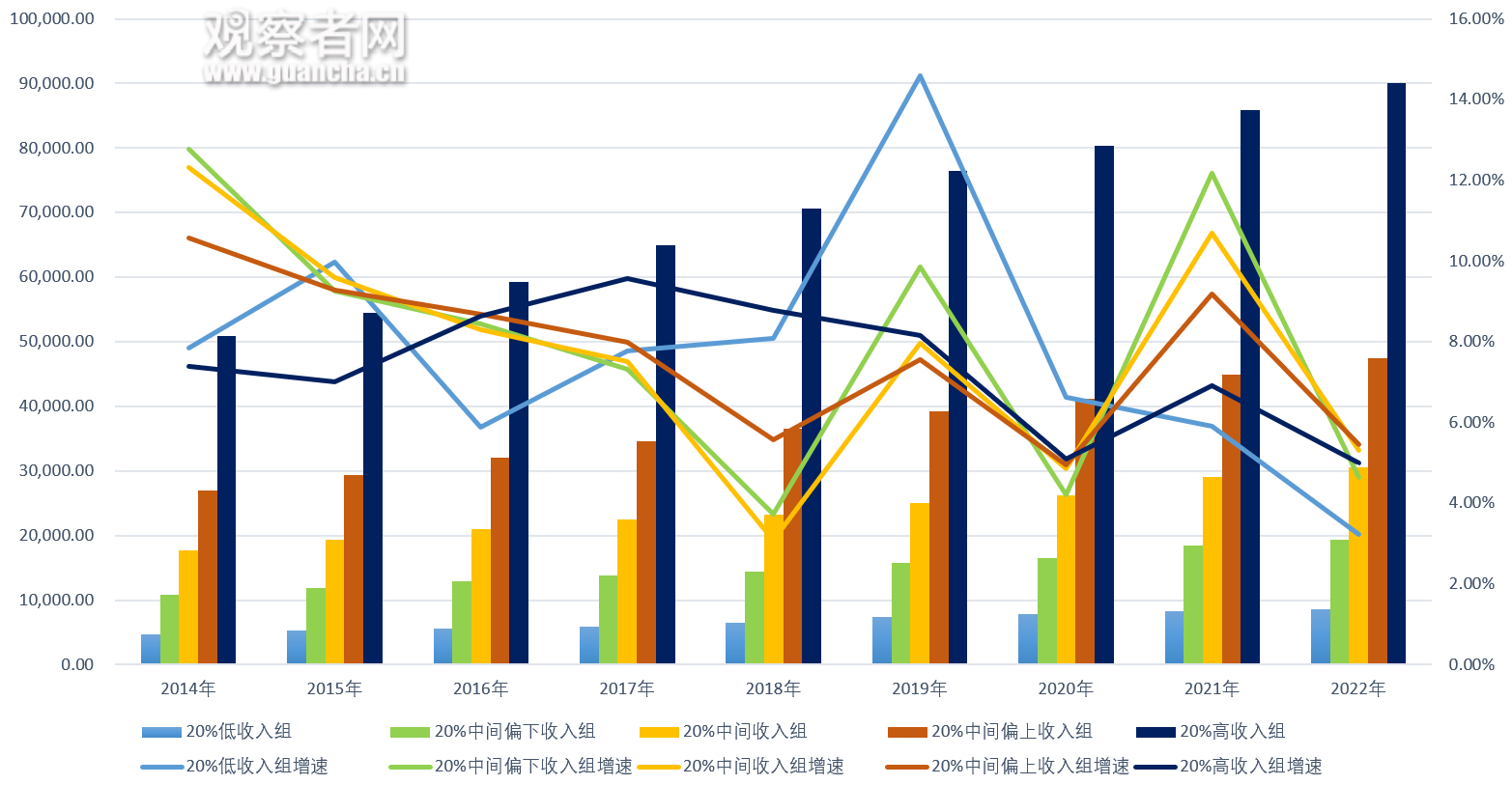

从收入分布结构来看,2014年以来各层级的收入情况有所优化,全国居民占比40%的低收入和中低收入群体,其平均可支配收入的增速总体高于其他群体。到2022年,全国中低收入和低收入家庭,其人均可支配收入较2014年分别增长了77.29%和81.79%,高于其他群组4-8个百分点不等。(见下图单位:元,%)

2014-2022年全国居民按收入的五等份分组的人均可支配收入及历年增速数据

过去20年,我国中等收入群体也迅速扩大。根据国发中心市场经济研究所的统计,已由2002年的750万人增长到2022年约为4.2亿人[2]。早在2018年,我国的中等收入群体就已达到欧盟所有国家中等收入群体人数的总和(约3.4亿)[3]。在一个发展中国家,能够实现如此规模的收入提升,可谓空前。

不只是规模扩大,质量也有所提高。传统观点从单纯的收入衡量来看,认为我国中等收入家庭人口占总人口的比重为30%左右,而西方发达国家普遍都在70%左右[4],似乎仍有差距,但这种测算往往会有较大偏差。近期“小红书”对账火热,再次说明了不同国家的购买力并不能以汇率进行简单换算,同等条件下,“挣美元花美元”未必比国内生活轻松。

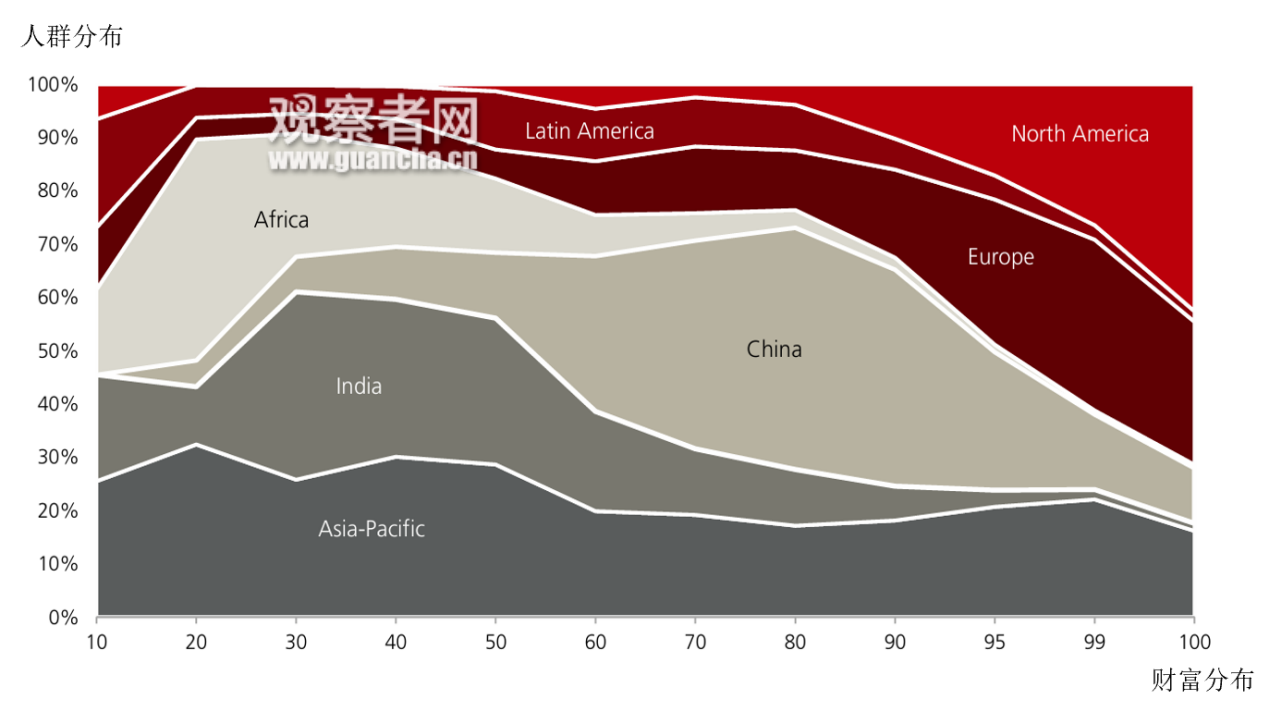

因此,也有研究从资产角度去分析各收入阶层的社会财富占有情况,则情况更为乐观,中国的财富分布情况不仅远胜其他南方国家,相较欧美也更为均衡,已经初现“纺锤形”构造,被誉为是“中产中坚”,也是各区域经济体中唯一几乎消除赤贫的区位[5]。

在肯定成就的同时,也需要关注国内中等收入群体存在的问题。笔者认为当前最大的挑战在于相当一部分中等收入群体存在脆弱性和易变性,即容易受到工作变动、家庭变故、自然灾害等因素冲击,甚至“返贫”为低收入者。且大量居民在上一阶段发展模式中围绕住房、消费形成了大量金融负债,进一步放大了压力。

也正因此,这部分群体缺乏获得感、自信心以及对自我身份的认同感。“又被平均了”、“我这也算中高收入”就成了很多人的口头禅。根据智联招聘的统计,哪怕是在疫情前的2019年,白领阶层中61.8%的人群薪水不变,17.4%工资甚至不升反降。而中国家庭动态跟踪调查(CFPS)显示,中等收入群体中近30%的比例不认可自身是中等收入者[6]。这也是导致近年来国内消费势头有所趋缓的重要原因。

此外,随着劳动者水平提高和需求多样化,对于工作待遇、环境和认同感的要求也在不断上升。而部分用人单位也确实存在一些问题,诸如违反《劳动法》规则、安排过长工时、压低薪酬待遇;部分上市公司和品牌企业盲目压缩人工成本,甚至在年报和研究报告中以此为荣,大张旗鼓宣传;部分外资企业转内资后大幅削减福利,造成员工感慨“反不如初”……由此引发的舆情近年来也报道不绝,加剧了员工被剥夺感与职场焦虑向社会扩散。

也正因此,中央在当前推进共同富裕时,专门提出了强化就业优先政策,健全就业促进机制。重点在于健全就业公共服务体系,完善重点群体就业支持体系,健全终身职业技能培训制度。完善劳动关系协商协调机制,完善劳动者权益保障制度。

总而言之,既要提高物质收入,也要注重情绪关怀。既要丰富增收途径,又要改善劳动环境。既要培育福利土壤,又要做好体系搭建。既要促进经济回报,也要关注职业发展。

这个围绕工薪阶层共同富裕的模式框架是完善的,大家也都在期待着它的落地实施、开枝散叶。

用户15xxx99

我71年出生父亲说3口过年开支不到一百元,不知道怎么过[得瑟]