打工人“最爱看的一集”终于回归了。

无愧于当年斩获的“打工人必看神剧”称号,《人生切割术》(第二季)刚刚播出3集,已经拿下豆瓣评分9分、烂番茄新鲜度94%的好数字。

《人生切割术》(第二季)第一集开端,就是男主角马克长达2分40秒的室内奔跑镜头。每个为卡点打卡拼过命的“社畜”,多少能从中看到自己的影子。

这段“其貌不扬”的镜头其实拍了5个多月。由于好不容易拍完,剧组特意举行了“杀青派对”。[图/《人生切割术》(第二季)]

这段奔跑长镜头的致敬对象其实是汤姆·克鲁斯,颇给人一种“bro把自己当吴彦祖呢”的诙谐感。但对于每天企图通过耳机一戴就切换上下班模式的打工人,伴着旋律和节奏,“我就是我自己世界的彭于晏或刘亦菲”。

第二季宣传片还找来苹果CEO蒂姆·库克友情客串,披露了他的“真实身份”:原来库克也不过是剧中的卢蒙大厦分离楼层的一枚新晋打工“牛马”罢了,跟现实中重视保密文化的苹果达成精妙互文。

《人生切割术》正是AppleTV+的产品。严重怀疑这个宣传片是苹果员工夹带私货的打工幻想。(图/《人生切割术》宣传片)

正式开播前三天,剧组整了一次班味爆棚的快闪活动,把整个办公室搬到了纽约中央车站,便于现实中的观众直接“监督”主演们的工作日常。即使“都市隶人”的班味无法彻底祛除,也能通过围观别人打工而转移。

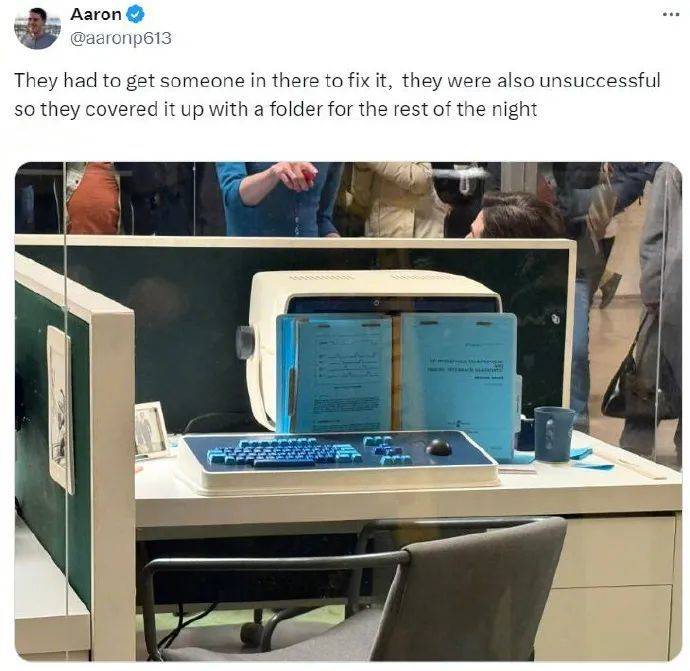

马克也无愧“天选打工人”的主角身份。在快闪活动中,他遭遇了电脑故障,自己鼓捣半天没修好,不得不拿员工手册遮住电脑屏幕,某种程度上也算是合法逃避工作了。

在纽约中央车站快闪活动中,马克的电脑出了故障。(图/@Aaron)

或许这就是《人生切割术》最值得探讨的话题:人生当然不只有工作,但当生活变得不可控,竭尽全力仍无法修复,我们又该如何在失序中定位自我?

“我是自愿上班的”

《人生切割术》第一季完结时,有个有趣的小故事。一位剧迷朋友把它称为自己看过的最伟大的倒叙手法作品,无缝连接,一气呵成——直到他发现,原来是自己没注意播放顺序,把最后一集当成第一集,倒着看完了整个作品。

这个乌龙事件,也算是提供了《人生切割术》最适合的打开方式,应该是“养肥再看”。目前第二季已经播出3集,但豆瓣页面的热门评论之一还是“好像我也被切割了,完全忘了第一季讲了什么”。

企图从高潮戏份唤醒记忆。(图/《人生切割术》)

在“养肥”第二季之前,不妨把时间拉回到2022年冬天,从头再看一遍人被工作异化的冰冷过程。

总体来说,《人生切割术》是一部充满想象力但又“缺乏想象力”的近未来式软科幻作品。

先说充满想象力的部分。比如说它的设定:在未来,一家有着堪比“×果”高科技力的超级头部企业“卢蒙”(Lumon),发明了一种全新技术——记忆切割术。

卢蒙公司的一部分员工将接受这种手术,形成公司人格和日常人格。踏进公司大门那一刻,他们的日常人格就会陷入沉睡,身体由公司人格主导;下班离开公司,日常人格会重新接管身体,此时他们不会记得在公司里发生的任何事情。

简单地说,就是“合法”制造双重人格。每个当代打工人的梦想实现了:让另一个“我”代替“我”去工作,“我”只需要负责享乐就好。

对领导唯唯诺诺,对自己随时重拳出击。(图/《人生切割术》)

至于缺乏想象力的部分,是因为已然拥有如此厉害的技术,卢蒙公司依然实行8小时工作制,让996的颜面荡然无存。而第二季播出后,甚至有人感慨自己的心境已经完全不一样:“三年前还在思考工作对人的异化这这那那的,现在变成了‘已老实’,有活儿就干呗。”

看似是“牛马”的心酸笑话,但这正是《人生切割术》的核心:当不愿被工作束缚的普通人变成了自愿奴役自己的“万恶资本家”,我们又将如何平衡工作和生活,逃离自我物化?

《人生切割术》的“恐怖高能瞬间”,有主角发现自己另有人格时,不同人格进行搏斗,抢夺身体管理权,堪称惊悚;也有大型垄断公司的管理方式和所谓“企业文化精神”对人性的蚕食,洗脑般剥夺个人思想。

剧集中呈现最多的,是员工们被实施记忆切割术后,他们的工作人格遭遇的种种制度上的规训,以及随之而来的进一步的自我剥削。

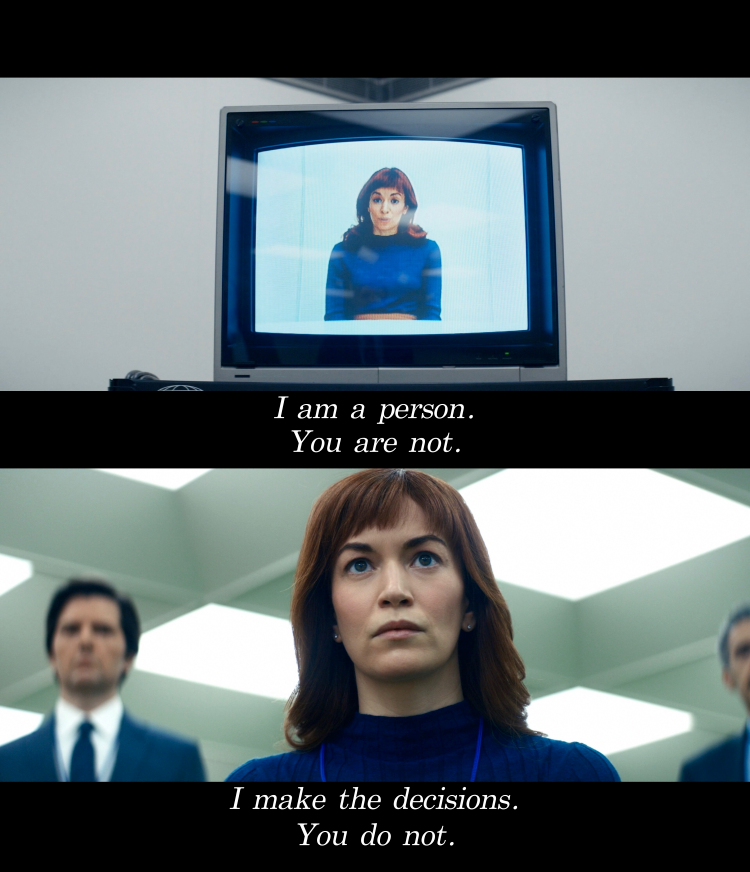

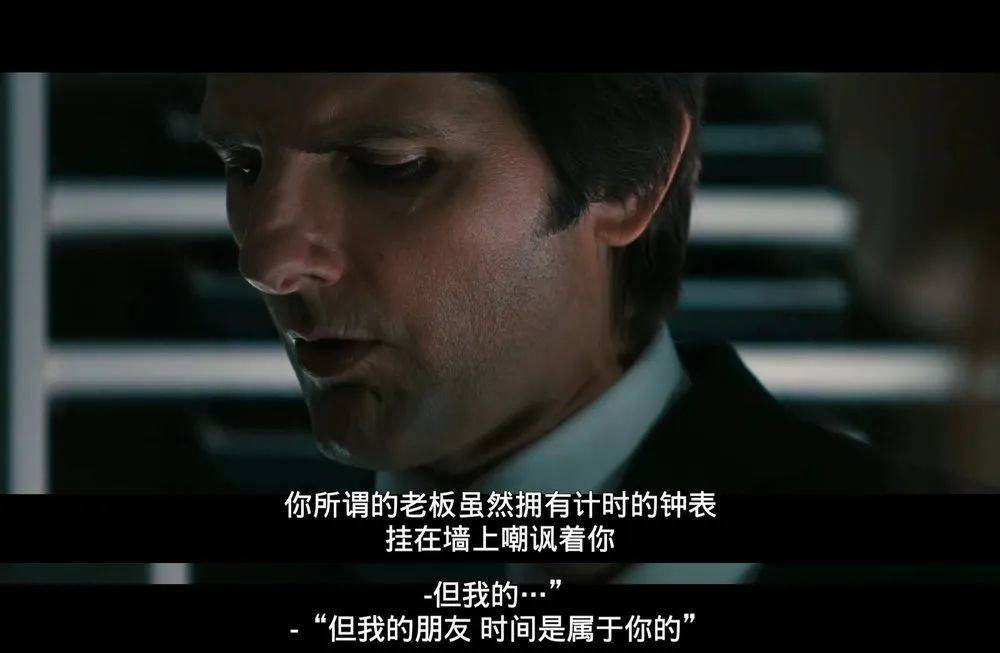

剧中的扎心台词。(图/《人生切割术》)

情绪惩罚取代肉体暴力,工作手册和工作理念反复洗脑,部门之间以及工作人格和生活人格的割裂,无所不在的监控、规训和统治……一切都让“我”成为“我”的牺牲品。

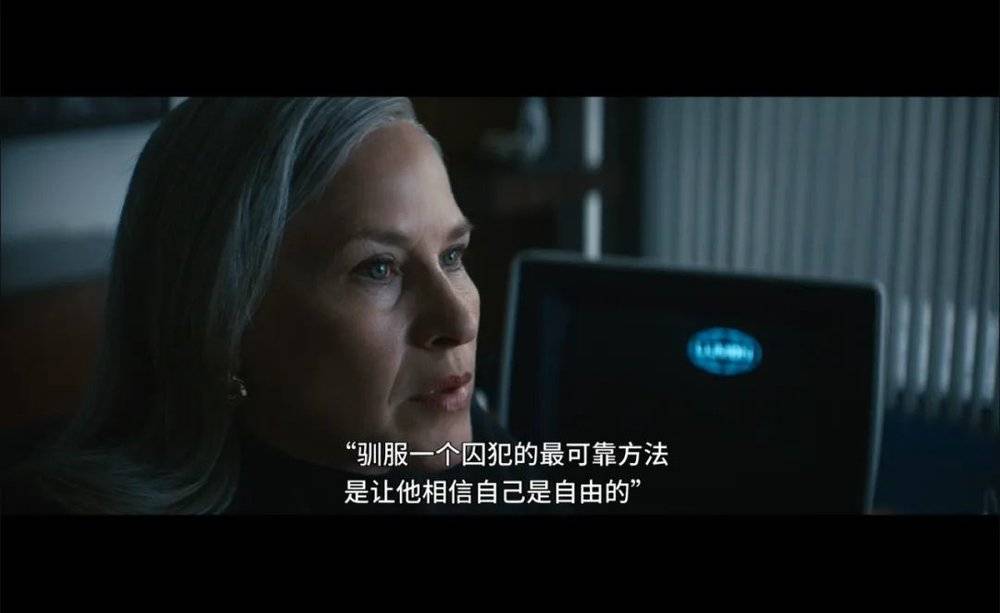

要论《人生切割术》最残忍的剧情,那就是它完整地展示了人类自愿接受奴役后,作为“人”逐渐崩坏的全过程。

第一季结局,停留在宏观数据细化部门的四位员工不惜自我牺牲,也要向外界揭露公司黑幕,进行玉石俱焚式的最后一搏。而到了第二季开头,本应燎原的星火被扑熄,成了哑炮。回归公司的工作人格,也迎来疑点重重的全新改动,走进更深一层的迷宫。

“合法童工”黄小姐,是第二季被重点讨论的新角色之一。[图/《人生切割术》(第二季)]

第二季出现的新角色、新场景和新设定,比第一季来得更扑朔迷离,明晃晃地吸引着剧迷前往分析拆解。但在华丽包装下,剧情内核也随之变得愈发复杂,不再那么纯粹地停留在工作对人的影响和改造上。

或许是因为,觉醒是每个人或早或晚都会激发的本能。但是,然后呢?没有人敢说自己知道答案——无论戏外戏内。

自我剥削和重点转移

正在追第二季的观众,某种程度上确实也算是正在经历“分离手术”——一半的自我拿来跟上剧情发展的节奏,另一半则拿来分析海量的新信息及其含义。

截至目前,《人生切割术》(第二季)的剧情只进行到在宏观数据细化部门“大革命”后,卢蒙公司第一时间进行的初步处理。担心观众看得云里雾里,前两集还分别从公司人格(innie)和生活人格(outie)两种角度,解构了事情进度。说人话,那就是——只顾着狂塞包袱细节,剧情进度基本为零。

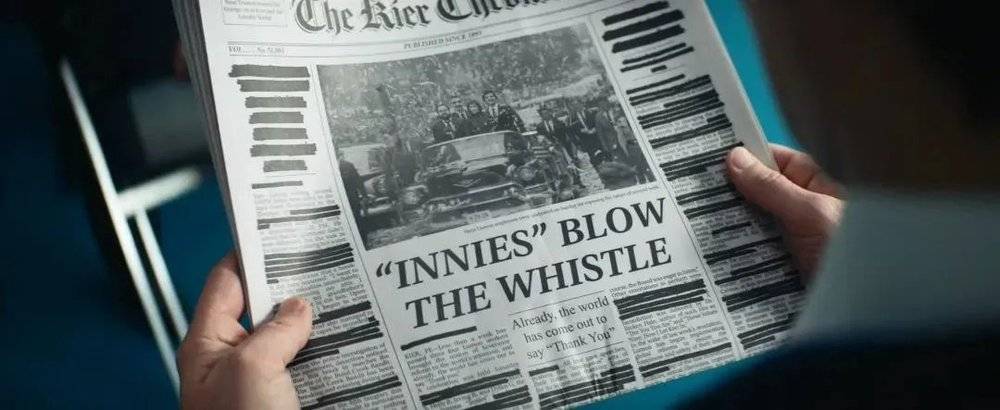

这张简单粗暴的PS照片,其历史原型是美国总统艾森豪威尔访问巴西时的游行照。[图/《人生切割术》(第二季)]

剧迷的注意力,也自然从分析剧情转移到挖掘设定细节彩蛋,大展脑补威力。比如说,目前被多数人接受的推测之一,就是女主角海莉已经被主人格海伦娜代替,作为间谍潜伏在主角团中,因为她向其他同事隐瞒了自己的公司家族长女身份。不过,编剧丹·埃里克森在访谈中说过,海莉之所以撒谎,是担心被其他同事排挤,导致团体分裂。

米尔奇克升职成为分离楼层主管,但他办公室电脑的开机画面,显示的依然是前任负责人科贝尔的名字。观众会猜测,这是不是暗示,其实他是科贝尔的另一个分离人格?到了第二集,合理解释出现了:距离事件发生才过去短短一个周末,而非米尔奇克欺骗马克时说的5个月,来不及更换名字也很正常。

米尔奇克的开机画面。[图/《人生切割术》(第二季)]

很难说这些细节分析算不算过度解读,但《人生切割术》显然巧妙地玩转了重点转移这个招式。戏外人沉迷于推理细节,短暂忘记主线内容;局内人则被卢蒙公司继续用新方式驯化。

四人小队完整回归后,米尔奇克把他们带到休息室观看视频。卢蒙公司化身为萌萌的卡通大楼,赞许了他们的起义精神,并承诺公司会为之进行改变,就此用娱乐化手段彻底消解了这场抗争的严肃性。

卡通版卢蒙公司还特意找来了奇洛·李维斯配音。在主创团队的构想中,他们希望“视频里的卢蒙大厦是非常有爱的,那个声音能让人感受到友好,还有热心肠”,是一个“温暖人心的存在”。

卢蒙大厦萌化了。[图/《人生切割术》(第二季)]

同样的怀柔手段,也被用在主角团队四人身上。马克需要分离人格来分散他的丧妻之痛;一人扛下养家压力的迪伦不能失去赖以为生的工作;海莉的公司未来继承人身份更是最大雷区。

如果说第一季的重点是机械工作下的自我剥削,第二季则制造了人与人之间的分裂,在猜忌中彼此互为“工贼”。

《人生切割术》播出时正逢疫情后的复工潮,人们久违地回归办公室,但同时带来了新疑问:我们真的需要回归办公室吗?

时间真的属于我们吗?(图/《人生切割术》)

“很多人,尤其是年轻人开始思考,工作还需要扮演它在我们生活中一如既往的角色吗?会不会有别的角色可以取代它?问题是,你当然可以脱离旧制度,但新制度会是什么?”在编剧丹·埃里克森看来,我们生活的这个新时代之所以迷人,就在于人们正在努力弄清楚这一点。

经历了好莱坞大罢工,《人生切割术》(第二季)同样在思考新问题:工作和生活、雇主和雇员之间的关系应该是什么样的?为了拥有一份工作,我们愿意放弃多少份额的自己?如果是一份令人垂涎的工作呢?

回到《人生切割术》真正的第一幕剧情,女主角海莉被自己亲手送进“牢笼”后,她的工作人格毫无仪态地趴在会议桌上首次苏醒,被迫回答了五道问题。

趴在会议桌上的海莉。(图/《人生切割术》)

“你是谁?你出生在哪?说出任意一个地方的名字?伊根先生最喜欢吃什么早餐?你母亲的眼睛是什么颜色?”

“我不知道。”

“未知,满分答案。”

即使无知与麻木是“最佳答案”,但正是由于主角不放弃找到真相,故事才正式展开。

在好莱坞大罢工游行中,《人生切割术》团队也走上了街头,他们高高举起的牌子上写着一句话:“我们并不活在戏里。你有你的,我有我的,需要直面的生活。”

“我们并不活在戏里。”(图/Instagram)