我第一次听说“安岳石刻”,源自一张毗卢洞水月观音的照片,这座观音造像一改端庄严肃之态,而是一脚悬于莲台,一脚弯曲撑于台上,倍显风流潇洒。这种飘逸的姿态着实吸引人的目光。

后来有幸到过大足,游览过堪称“世界石窟艺术的巅峰绝唱”的大足石刻,被其有别于莫高窟、云冈石窟的造像风格吸引。后又在山西长治晋城访古时,被同行的一位西南大学教授强烈“安利”,才逐渐在脑海中对“安岳”这个地方有了清晰的轮廓。

除了“柠檬之都”,这个位于四川资阳的小城,安岳也是著名的“中国石刻艺术之乡”:川中丘陵之间,竟然有着繁星点点数万余身石窟造像。

这不禁令人错愕。因为一说起中国著名的石窟造像,首先要数敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟,这些长江以北的石窟有着恢弘壮美的气势,有着皇家的气质。不过,当唐朝中晚期,当北方战乱频发,石窟造像渐次凋零之际,川渝摩崖石刻方兴未艾,开凿主体也由朝廷转为民间,世俗化的艺术造像手法,也保留了那个时代的生活气息。

不过,安岳石刻分布零散、交通不便,使得它的到访人数远不如距它百余公里外的大足,但很多人又是通过大足的石刻了解到安岳,这个在石刻风格上有着承上启下作用的石刻之乡。

我们的路途,就从这里讲起。

安岳石刻数量多、分散,从方位上,分为南线和北线。于我来看,南线更精华一些,北线主要聚集在安岳县城附近,交通条件更好。

如果要寻访,包车是个不错的选择。我的包车师傅勇哥,是安岳石羊镇的当地人,据他讲述,他家就住在毗卢洞附近,在青海生活了十余年后,他回到石羊镇,机缘巧合下他开始接触到石刻。我跟勇哥提前约好时间和价格,大年初三一早,勇哥来大足市区接上我,开始南线的行程。

第一站是孔雀洞,我们到时,天还下着细雨,空气里一股子湿润的味道,70多岁的文保员周世夏已经在给一拨一拨的参观者讲解了。

孔雀洞于北宋年间开凿,主尊为佛母孔雀明王,头戴化佛宝冠,左手执莲蕾,右手握雀羽,结跏趺坐于孔雀背上,虽颜色已斑驳发黑,但璎珞胸饰清晰可见。

说到周大爷与孔雀洞的渊源,还有一段故事。几十年前,这里被分给了周家居住,孔雀洞旁便搭建了半片瓦棚子作为厨房,周大爷便在孔雀明王像旁的灶台边长大,如今也成为这个古迹的保护者。

距离孔雀洞不远,就是茗山寺,也是游戏《黑悟空神话》在安岳的取景地之一。之前前往茗山寺石刻的必经之路是条土路,安岳经常下雨,那条路就泥泞不堪,而我这次到访,水泥路已经修好,据勇哥介绍,这是当地为了春节假期修好的。

茗山寺的整体造像坐落在石羊镇民乐村虎头山顶,始建于唐朝元和年间。茗山寺造像群中,最吸引我的莫过于这一尊高6米的文殊菩萨站立像和它旁边的被风蚀的护法神,右侧的造像因为处于背风面,形态清晰可见;左侧的因长年风化已形如流沙,却也因独特的风貌成为了社交平台上出圈的“来自北宋千年的风”,以及文殊菩萨看上去随风飘动的衣衫也格外传神。

茗山寺几十尊宋代摩崖造像是中国摩崖石刻晚期的经典代表,被风蚀而消失的造像,让时间在这里有了“形状”。

毗卢洞距离石羊镇县城不远,因为闻名遐迩的“水月观音”造像,这里的人流相对较多。

一进毗卢洞景区,首先是“柳本尊十炼修行图”。实际上在大足宝顶山大佛湾,同样也有这样的作品。勇哥说,从时间上看,安岳毗卢洞的“柳本尊十炼修行图”更早。

再往里走,就是“水月观音”所在地。现场看,更觉惊艳:不同于常见的观音造像,水月观音左脚悬于台外、右脚跷起,随意而坐,神态倜傥,显得潇洒自如,悠然自得。

塔坡摩崖造像是另一站,在前往的路上,勇哥形容塔坡的造像雕刻得精致细腻,皮肤“吹弹可破”。为了保护,这里修建了木门,参观者只能站在凳子上通过窗户缝观看,这体验也实属难得了。

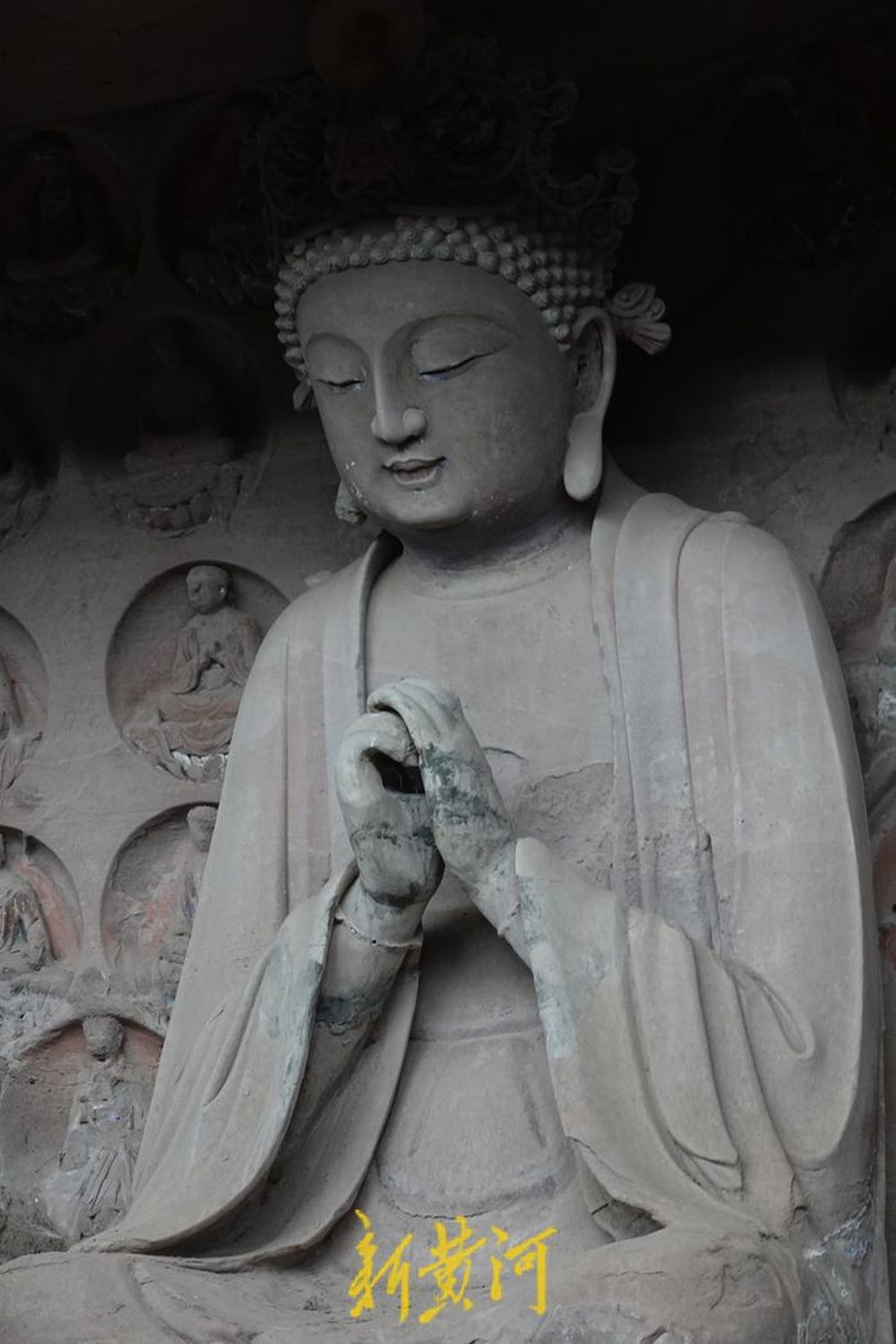

塔坡现存宋代华严三圣造像三尊,中间毗卢舍那佛与左侧文殊菩萨造像保存完好,造型精美,做工精湛,堪称北宋石刻造像的巅峰。

这三尊佛像是真的好看,它们安静祥和地坐在这里,等待了千年。

用勇哥的话说,安岳造像精华的都是在宋朝时期创作,而到了明清及现代,造像的艺术水准就让人大失所望。他形容这就是普通工匠与雕刻艺术家的区别,而在参观过程中,我也能亲身感受到,安岳石刻有着“上承敦煌,下启大足”的历史地位,技艺令人惊叹。

追溯历史,两宋时期北方战乱,然而在相对远离战乱的西南地区,迎来了中原地区大批高水平的艺术家南下,作为历史上重要地理位置的安岳,成为人们开凿石窟造像的重要地区。与此同时,石刻也从皇家开凿的庄严感转为更为世俗化、亲切化的风格。

造访石刻有时看起来颇为枯燥,但也是一段心灵疗愈的旅程。正如这些造像,千年的风霜让它们的衣衫褪去宝石般的色彩,但点点斑驳的颜色却依然是它们时间存在的佐证。一刀一斧,一凿一声,于四川的乡野人间,我看见了中国古时的石刻艺术之光。

记者:薛冬摄影:薛冬校对:汤琪编辑:杜亚慧