在济南,尽管许多人并没有逐字研读过唐代大诗人杜甫写的《陪李北海宴历下亭》,但是无人不晓其中两句“海右此亭古,济南名士多”。改革开放以来,“济南名士多”成为使用频率最高的城市宣传语,由此推衍出的“名士文化”,被视作与“泉文化”并峙的两座地域文化高峰。

相较于济南名士,历下亭济南人谈论得少。当然,“此亭古”分量上肯定比不过“名士多”,可是若论济南风景,建筑物里没有超过历下亭的。北魏郦道元《水经注》记载,泺水由趵突泉发源,北流为大明湖,湖边有客亭。这“客亭”后被济南人视作历下亭的发端,按此算起,历下亭的存续时间至今已长达1500年,国内名亭无出其右者。

历下亭得享大名、屡经重建,无疑仰赖杜甫名声与诗作的加持,然“海右此亭古”在后世流传的杜甫诗集中,却有另一种文本“海内此亭古”。究竟何为原作,或者说哪种写法更可能是原作,两种文词的意义有何区别?这是值得辨析的。辨析可以加深我们对杜诗的感受与理解,也可以加深我们对历下亭的认知。

北宋时已不能确定“海内”还是“海右”

在唐代,杜甫诗作散佚世间,没有定本。至北宋,王洙于宝元二年(1039)在前人辑佚、整理的基础上,编成较完备的《杜工部集》,嘉祐四年(1059),王琪将其重新厘定刊行。“此本即为今存之最早版本,亦是后来所有杜集之祖本。而后,一切编年、分体、分类、分韵本皆以此为据。”(萧涤非主编《杜甫全集校注·前言》,人民文学出版社2014年出版)但是这个“祖本”的原版,并没有流传下来,今天我们能看到最早的也只是南宋的翻刻本。

根据流传至今的各种南宋、元代的杜诗版本及相关记载可知,王洙、王琪其时已不能确定是“海右”还是“海内”,因此有的版本作“海内”,有的作“海右”,有的注“‘右’,一作‘内’”。当代杜诗研究大家、山东大学教授萧涤非主编的《杜甫全集校注》正文作“海右”,而该书所依据的底本《宋本杜工部集》(1957年商务印书馆影印本)却作“海内”。明清两代“海右”“海内”依旧并存。

举几则宋元明清时人们读写“海内”的例子。南宋绍兴十二年(1142)左右成书的蔡兴宗《重编少陵先生集》写道:“旧集一作‘海右’,今从之。正文作‘海内’,非也。”绍兴二十七年(1157)状元王十朋集注苏轼《张文裕挽词》,录北宋末年程縯注:“杜诗‘海内此亭古,济南名士多’。”

元代著名学者虞集《题熊太古画二首》,其二首句借用杜诗成句“海内此亭古”。

明万历二十年(1592)进士张鹤鸣出任历城(济南府附郭县)知县,作《同刘五云游湖十绝》,其六写道:“海内名亭都不见,令人却忆少陵诗。”

明代遗民王方岐于清康熙二十五年(1686)左右题《楝亭图》诗,借用杜甫成句“海内此亭古”。康熙四十四年(1705),彭定求、沈三曾、杨中讷等10人奉敕编校《全唐诗》,所录杜诗为“海内(一作右)此亭古。”曾国藩编纂,李鸿章审订,清同治十三年(1874)刊刻的《十八家诗钞》同《全唐诗》。清乾隆十八年(1753),戏曲家蒋士铨客居济南,作《历下感怀集杜》三十首,其十首句为“海内此亭古”。

特别需要注意的是,《全唐诗》的编纂乃清代康熙皇帝下令兴办的大型官方工程,主次之安排、取舍之决定并非出于一人才智,其将“海内”作为正文,应是对传世的各种版本综合考量后做出的选择。

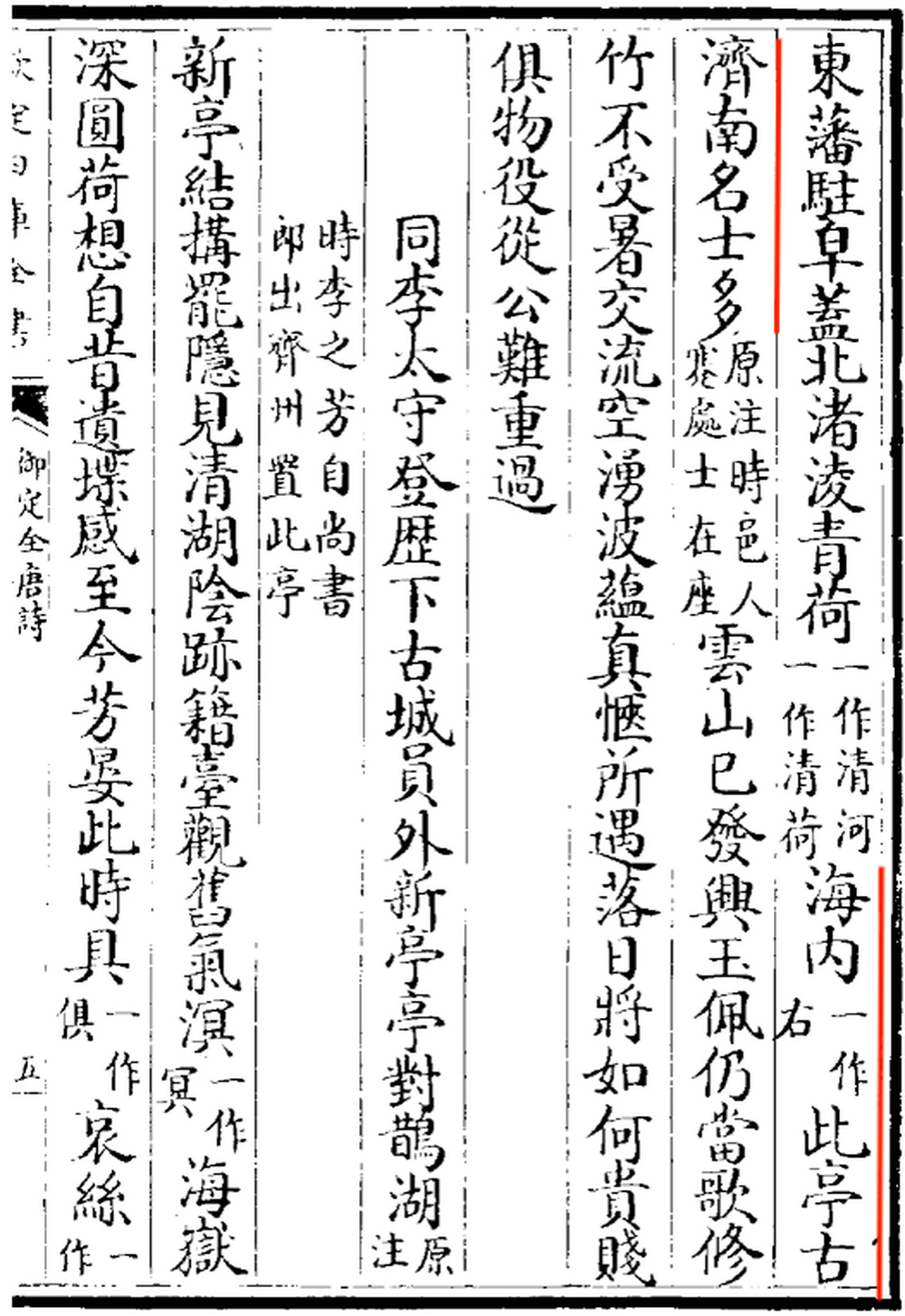

清《四库全书》本《全唐诗》书影

考察词源诗意杜甫或写“海内”

杜甫原句究竟是“海内”还是“海右”,我们可从两词的出处、意义、演变来考察。

“海内”出现得比较早,战国中期的《孟子·梁惠王上》:“海内之地,方千里者九。”西汉刘向编订战国时诸国史料而成的《战国策·秦策一》:“今欲并天下,凌万乘,诎敌国,制海内,子元元,臣诸侯,非兵不可。”古人认为陆地四周皆为海,故用以指僻远地区。《尔雅•释地》言:“九夷、八狄、七戎、六蛮谓之四海。”“海内”,即国境之内、全国。

“海右”,笔者所见,最早出现在南朝宋代江淹约作于元徽四年(476)的《恨赋》:“至如秦帝按剑,诸侯西驰,削平天下,同文共规。华山为城,紫渊为池。雄图既溢,武力未毕。方驾鼋鼍以为梁,巡海右以送日。”古人在地理上以东为左,以西为右。“海右”指大海以西,“巡海右以送日”,意即巡视大海西边目送落日。

“海右”在明代之前泛指临近渤海、黄海、东海的地方。唐代房玄龄等编著的《晋书》之《桑虞传》记载:十六国后赵太宁元年(349)太祖石虎病逝,国内大乱,时桑虞在青州(治所在今山东省青州市)任长史,代理刺史,“靖居海右,不交境外”。

元代于婺州路(治所在金华县,今浙江省金华市)置浙东海右道肃政廉访司。明洪武二十五年(1392)全国设48个分巡道,浙江四道:浙东道、海右道、浙江道、金华道。

洪武二十九年(1396)调整为41个分巡道,山东按察司下设三道,济南道、海右道、辽海东宁道。海右道驻省城济南,治青州、莱州、登州三府。至晚在明弘治十六年(1503),山东布政司下设三个分守道,济南道、海右道、东兖道,皆驻省城。

这样自明代“海右”一词就基本算是落户山东了,后来的文人开始用“海右”来指称整个山东地区。明末清初的山东德州诗人程先贞,卒于清康熙十二年(1673),晚年自号“海右陈人”(陈人,犹言老朽),著有诗集《海右陈人集》。

清代文坛领袖、山东新城(今桓台县)人王士禛康熙四十四年(1705)写道:“尝欲辑海右六郡前辈作者遗集五十家。”(见其《香祖笔记》卷十)“海右六郡”即指山东的济南、东昌、兖州、青州、莱州、登州六府。

明代以前“海右”一词,因其所指范围、地域不确定,并不常用。检索《全唐诗》,近五万首,正文写“海右”者,仅仅李白《古风·其四十八》:“秦皇按宝剑,赫怒震威神。逐日巡海右,驱石驾(一作架)沧津。征卒空九宇,作桥伤万人。但求蓬岛药,岂思农鳸春。力尽功不赡,千载为悲辛。”此诗与上面所引的江淹《恨赋》文字,皆言秦始皇统一六国后东巡远至海隅事。“逐日巡海右”实乃用典,稍加改动了《恨赋》的“巡海右以送日”。而《全唐诗》正文写“海内”者,则多达120首。正文写“海岱”者亦有11首。《尚书·禹贡》言:“海岱惟青州。”“海岱”指今山东省渤海与泰山之间的地区。

再检索《全宋诗》(北京大学古文献研究所编,北京大学出版社1998年出版),近25万首,正文写“海右”者,竟无一首。“海内”337首,“海岱”44首。

《辞源》是我国现代著名、权威、重在溯源的古汉语词典,该书自1908年至2015年出了三版,皆未收“海右”。

杜诗若原是“海右”,应怎样解释才确切呢?南宋蔡兴宗《重编少陵先生集》写道:“济南实海右诸郡。”清代康熙年间著名学者仇兆鳌《杜诗详注》引元代赵汸注曰:“海在东,州在西,故云‘海右’。”蔡兴宗、赵汸、仇兆鳌的意思很明确,此处“海右”指代齐州(唐代济南称齐州)。

古代作诗,对仗句全句或部分词语若意思雷同,称作“合掌”,是须避免的。按照诗律,这两句诗第二个字应平仄对立,上句仄、下句平。杜甫“此亭古”前若写“齐州”,既与“济南”“合掌”,“州”与“南”又皆是平声字。而选用“海右”,因本义并非指“济南”,则淡化了“合掌”的问题,“右”亦是仄声字,并且“海右”与“济南”字面还对仗。

元代济南人张养浩《登历下亭》写道:“僮年尝记此游遨,邂逅重来感二毛。翠绕轩窗山陆续,玉萦城郭水周遭。风烟谁道江南好,人物都传海右高。怪底登临诗兴浅,鹊华曾见谪仙豪。”“人物都传海右高”化用杜甫“济南名士多”句,根据全诗可知,“海右”指济南。

明代嘉靖四十二年(1563),许邦才刊刻与李攀龙的相互酬唱诗集《海右倡和集》,二人皆是历城县人,“海右”指济南无疑。

若认为杜诗原是“海右此亭古”,那么就应释作“在济南要数历下亭最古老”,这样诗意诗味便平淡无奇;若认为杜诗原是“海内”,则说的是“四海之内要数历下亭最古老”了,诗的境界顿时开阔,亭的形象立刻高大。

综上,从“海右”一词的产生、使用、演变,杜诗版本的流传,杜诗作“海右”或“海内”的诗意比较,似可以得出一个结论,杜诗原为“海内”的可能性更大。

“海右”流行与何绍基有莫大关系

翻翻当下济南本地的相关出版物,多写作“海右”。为什么今天的济南人包括学术界,更认同“海右”呢?我想,这与何绍基有莫大关系。

清咸丰九年(1859)重修历下亭,时在济南任泺源书院主讲的著名书法家何绍基书写“海右此亭古,济南名士多”,制联板置于历下亭前大门两侧。

世上几人读过《杜工部集》《全唐诗》?《陪李北海宴历下亭》也算不上杜甫名篇,纵然读过又有几人记住这两句诗?然而其后游历下亭的,没有不知道这副对联的;写历下亭的,多有抄录这副对联的。自何绍基书联之后,至少在山东,“海右”几成唯一文本,“海内”很少再被提及。何绍基对联的上方还有一匾,书“海右古亭”四字,何人何时手笔未见记载,应是清代制作。它对“海右此亭古”的传播亦有很大作用。

宋代至今,为什么许多学者选择“海右”而非“海内”,我以为至少有三条原因:

一是出于求新求异的心理。“海右”在古代很冷僻,从《全唐诗》加《全宋诗》正文仅一例便知,这反倒可证明杜甫在不是用典的情况下,大概率不会选“海右”。

清光绪十六年(1890)至二十二年(1896),江苏人刘鹗在济南陆续居住了三年时光,光绪二十九年(1903)发表著名小说《老残游记》,其第二回“历山山下古帝遗踪,明湖湖边美人绝调”写道:“亭子上悬了一副对联,写的是‘历下此亭古,济南名士多’,上写着‘杜工部句’,下写着‘道州何绍基书’。”“历下”这当然是刘鹗的笔误,却也由此可推知,“海右”一词与杜甫这两句诗,对外地人来说难免有陌生感,并不像当今的济南人那么铭刻入骨,张口就来。

二是自明代用“海右”指称山东后,“海右此亭古”便往往被理解为“山东此亭古”。“山东”虽不如“海内”,但比“齐州”大得多,这样就化解了诗境局促的问题,也避免了释作“齐州”而与“济南”“合掌”的问题。

明末清初,因山东、山西分别位于太行山左右,以“山右”指称山西,以“山左”指称山东。如清康熙年间,黄宗羲《通议大夫兵部职方司郎中太恒靳公传》写道:“公讳弼,字太恒,先世为山左之历城人。”山东博山人赵执信《谈龙录》写道:“本朝诗人,山左为盛。”山东郯城人谢汝梅《修复金安墓记》写道:“余以山左末学,叨宰昌江。”

“山左”因作为专名特指山东,故在明清时更为人们常用。明崇祯十六年(1643)进士黄淳耀《山左笔谈》,记山东风土、形势、山川、古迹及海运、备倭诸事。清康熙六十年(1721)进士、山东德州人卢见曾编纂清初山东诗歌选集,名《国朝山左诗钞》。清乾隆十年(1745)进士、山东德州人宋弼《山左明诗钞》,辑明代山东一省之诗。清乾隆六十年(1795)阮元任山东学政时,组织编纂《山左金石录》。《辞源》第一至第三版未收“海右”,而俱收“山左”。清代“海右”因可与“山左”对举,往往被视作同义词,受其映带,而较前流行。

三是“海右”即“海西”,“右”有方向的意义,比起“海内”之“内”,与“济南”之“南”更对仗。

尽管今天的济南人已习惯“海右此亭古”,习惯将“海右”解释为“山东”,但是也应该知道,杜甫以优美诗句告诉世人,历下亭不仅是海右古亭,而且是海内古亭。

作者:周长风编辑:徐征校对:杨荷放