潮新闻客户端钱国丹

总有人说,汪曾祺是我国最后一个士大夫。

初识汪曾祺,是因为他的小说《受戒》,好像被选载在《小说选刊》上。

那是篇非常小说的小说。不矫情,没功利,有的只是行云流水般的随意和散淡。那憨憨的小和尚明子,那泼辣的村姑英子,还有两人之间那朦朦胧胧的爱情,田野里那一串串少女脚印,让人心旌摇曳……总之,《受戒》美不胜收,美得让人心旷神怡。

真正目睹汪老尊容,是在浙江省作协召开的一次笔会议上。稍驼的脊背,枯黄的脸皮,满是皱纹的前额上,是几茎花白的头发。一问年龄,刚好和我父亲同岁,可那模样却比我爸老多了,怪不得他在杭州签名售书的时候,闻风而来的杭大女生大失所望地嚷嚷:一个糟老头儿!

糟老头归糟老头,可他的签名售书桌前还是人头攒动,多得让年轻作家们嫉妒。

“糟老头”说起小说,就显得精神焕发。“小说就是语言。”他说,“曾听人说,某篇小说故事蛮好,就是语言太差;我就纳闷了,语言差能算小说吗?”

我把这句话深深地储存在自己的脑海里。

又问怎么写人物,汪老竖起一个手指说:“贴。紧紧贴着人物写,什么时候这人物游移了,那肯定是把握不住了。”

短短的几句话,让我和我后来转达过此话的朋友们受益匪浅。

有人提起《沙家浜》。这个当年江青亲自抓的、红透半个地球的样板戏,剧作者便是汪曾祺。当时他正在外地的劳教场劳改呢,江青派了车,火急火燎地把人抓回北京,让他啃这块别人啃不动的骨头。后来,《沙家浜》让他获得殊荣,并请他登上国庆节的天安门城楼观礼台,可同样是因为《沙家浜》,四人帮粉碎后,他被隔离审查了几个月。

所以当有人提这事时,他淡定地耸耸肩膀,说:“哪壶不开提哪壶!”他的眼角漾着淘气男孩子才有的顽皮笑意,可见他对这个剧本的淡漠和不以为然。一个人修炼到了“不为物喜,不以己悲”的境界,还有什么可说的呢?

散会时,我问他,《受戒》里的小和尚,有没有你老的影子?他说,有,我小时候就当过小和尚。

我们都为之一乐。是的,没有那份生活,他写不出那个感觉。

那个下午天气晴好,我们都下到宾馆楼下的小院子里,希望和汪老合影留念。他挺随和地往修竹前一站,说:“我当背景,你们来吧。”于是我们一拨一拨地走过去,站在汪老身边,他笑容可掬地立在寒风中,泰然自若。

汪老不但文章写得漂亮,字和画也是极好的,那是作家的字,作家的画,尚意,抒情,别有一番灵气和韵味。跟他要字画的人很多,晚上他睡得很晚,午睡也全给剥夺了。我很想得到他的一幅墨宝,但总是不忍心他的辛苦,终于没开口。

最后的那个晚上有舞会。我坐在一旁,静静地观察着女孩们请汪老跳舞。汪老的“舞德”极好,谁请他,他都及时地站起来。其实他根本不会跳,只是在对方的牵引下踩着音乐“走”或“蹦”,慢三慢四他“走”下来了,快三快四他“蹦”下来了,乐感是很好的,节奏是极准的;心脏也管用,没见他气喘吁吁也没见他有缺氧的紧张。我暗暗地松了口气,为他有一个健康的身体而欣慰。

有一次他从舞池下来时,我旁边正好有个空位,他就坐了下来。因为光线不好,他凑近我的脸,看了看,说,你怎么这样安静?我不明白他这“安静”的意思,是怪我太不入流呢,还是因为我没约他跳舞?抑或是因为别的?我不好意思地笑笑,一会儿,我站了起来,说,汪老,那我们也跳一支吧?

正好是个快四的舞曲,因为有了上面的观察,我放心地带着他,踩着正确的步伐,这是曲节奏格外快的快四,年纪稍大的或心脏不好的人可能都会乱了阵脚,可是汪老稳健得很,不仅没踩过我一次脚,还有闲暇跟我说话,他问我是哪里来的,叫什么名字?我一一回答了,心想这样闹烘烘的场合,他也只是随便问问,哪里记得住?曲尾,他居然还问了一声,人人都向我要字画,你怎么没跟我呢?我说,不好意思啊。

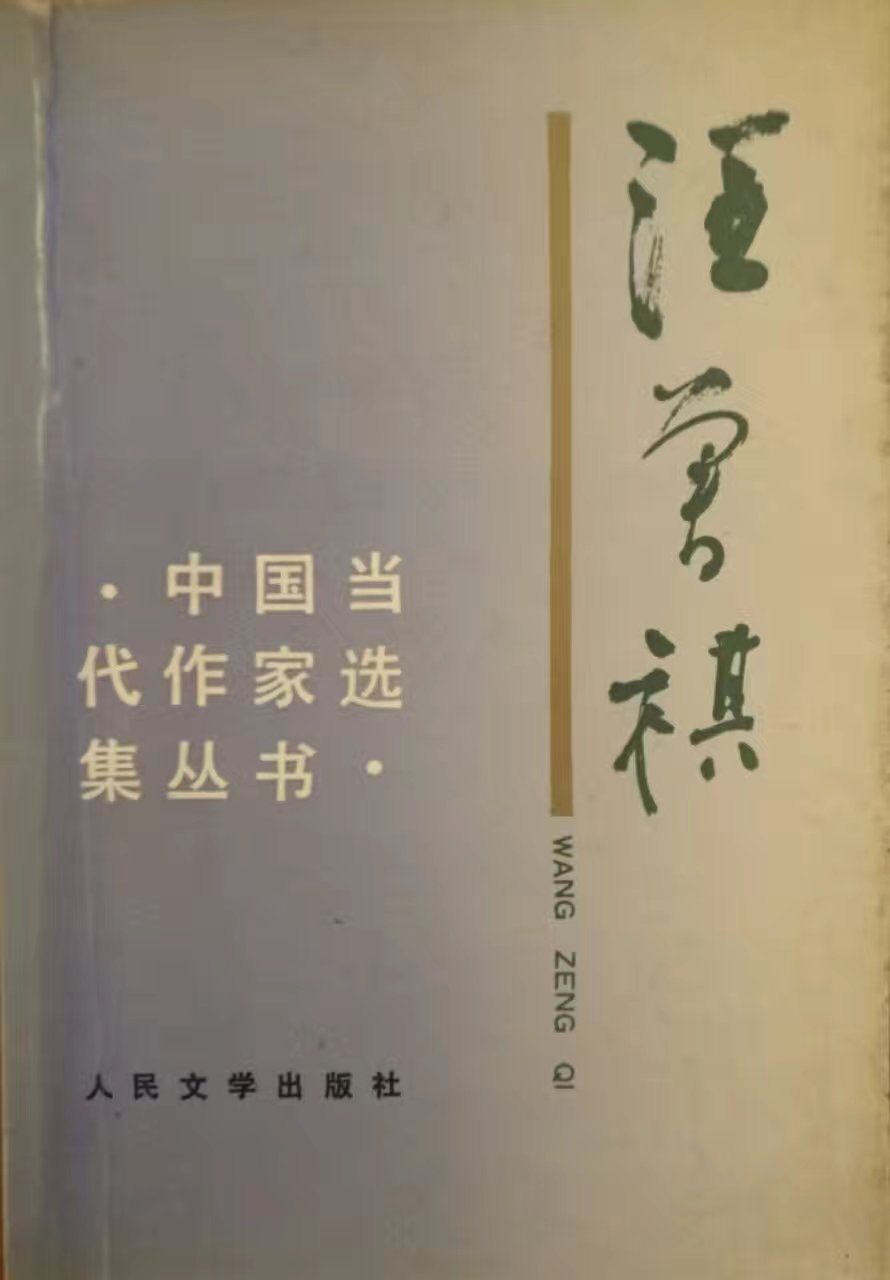

笔会结束,大家各奔东西。几天后,我们单位的收发员递给我一个重重的邮包,打开一看,是汪老寄的两本签名赠书,一本是《当代作家作品选集——汪曾祺》,扉页是他自己的头像,一头华发,满脸皱纹,左手夹支烟,食指和中指支在左颊上。另一本是他的散文集《蒲桥集》,附在书里的一张便条上写道:我家住的那条路叫“蒲黄榆”,听起来像“捕黄鱼”,好玩吧?

可是天有不测之风云。第二年春天,汪老参加一个什么笔会——大约在西南的一个什么城市——回家的第二天突然辞世。是因为脑溢血还是心肌梗塞?我记不清了。噩耗传来,我呆了,那么个活生生的人!

他就这么匆匆走了,令整个文坛黯然神伤。

汪老,在那条孤寂的黄泉路上,你可要悠着点儿哟!