潮新闻客户端汪逸芳

我和季关泉都同属于浙江省作家协会,只是他是作协创研部的专职干部,要“为大家服务的”。去找他,他常不在办公室,而在旁边的一间没有窗户的暗室里,这是作协领导特许的,给一个有特殊爱好的人的特殊关爱。经常看见他埋着头,弓着背,沉浸在篆刻的世界里,没想到这间办公室后来成了省内外作家交流书画艺术的地方,莫言等很多作家都在这里书写过作品。另外,每当省作协去地、县搞活动,他成了省作协的“独养儿子”,每每活动结束时,地上摊满了他写的篆书书法,省作协以这种方式感谢地县作协给予的帮助。

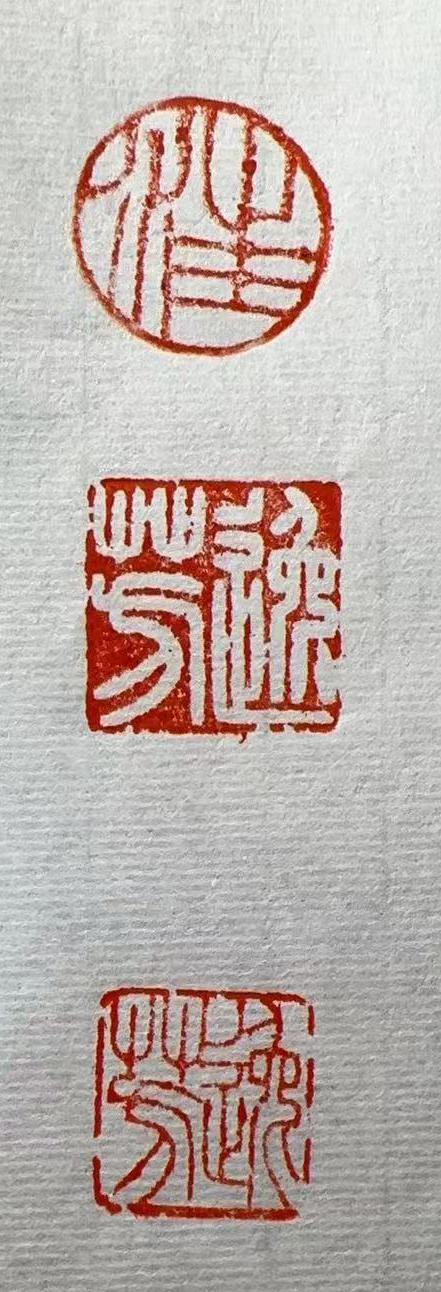

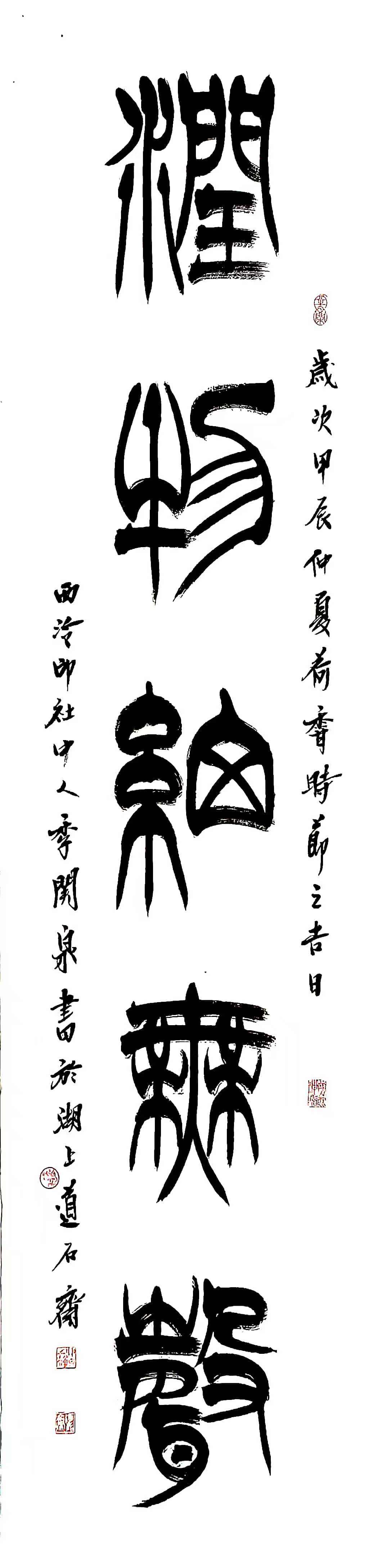

季关泉,浙江义乌人,从军二十余载,也是西泠印社社员,中国书法家协会会员,浙江省文化产业学会书画家专业委员会秘书长,闲泉印社社长。早年曾有缘得到西泠印社名宿钱君匋、陈左夫、李伏雨等前辈指点。季关泉启蒙于桐乡袁道厚先生,后师承西泠名家陈仲芳先生,并问道于西泠印社名誉社长刘江先生。他的篆刻,筑基于汉印,追摹浙派、旁及缶翁,作品既有严谨的布局,又兼具苍茫的气息,传达出古拙与精致并存的美感。他的篆书既有徐三庚之媚姿,又有邓石如之清灵,还富有吴昌硕之雄健浑厚,用笔结体自成技法,形成了高古丰润、雄健清朗的风格。他还将篆刻边款的意趣融入书法,行楷书线条圆润,极具金石之味。作品入展全国各类书法篆刻展,如全国第五届篆刻艺术展、西泠印社第二、三届国际书法篆刻大展、第五届篆刻评展、全军书法篆刻展等,受到各界广泛关注并被众多艺术馆、博物馆和藏家收藏。作品散见于《中国书法》《书法》《西泠艺丛》《西泠印社》《美术报》等刊物。

篆刻:浑厚。

初次与季关泉相识,是在我“下课”之后。那是在我“无知者无畏”年代里,闷了个头沉浸在自以为是的学画中,很幼稚,但画完了挂上了墙,似乎还缺落款需要的印章,拉开抽屉,找得出的只有一枚领工资领稿费的章,还有几块可以刻印的小石头。于是就去找他。但也有人说他很有个性,当心吃闭门羹。我想即使“吃”也得试一试啊。我拿了石头去找他,没有“闭门羹”!而且印很快刻好了,石头却是他的。我终于像模像样地有姓名章了。但是太大,好像四尺画才可用。于是又去找他。这一次刻完了他主动来我家,明眼人只要扫一眼,就看得清清楚楚,艺术小白“白”到什么程度。首先检查他为我刻的章,我拿出来已经脏得一塌糊涂,他问有牙签吗,我赶紧下楼去找,一会儿污垢剔净了,又用软纸擦净,他说,印是需要呵护的,擦不干净时要用牙刷去水龙头冲洗……于是就说了一些印章与画的基本常识:“印章不光要刻得好,盖得好也很重要,保持印面干净是关键。”

作协是个膨大的群体,他的工作是“联络”会员,作协的工作本来就繁杂,他业余的空间已经被一箱箱石头和一张工作台填得满满当当。我说,找你的人一定很多很多吧,他略带无奈地跟我说:“给你刻的章,你还会用用,可现在好多人,不画画不写字,拿了印章就压箱底……”

确实在作家眼里,拥有一枚好的印章便是拥有品味,往往只是喜欢了一阵子,都会“冷藏”起来,也即压了箱底。“压箱底”是“闭门羹”的真实原因。因为对于篆刻者来说,每一枚印都是一份创意,一件作品,要动脑子进行设计,更要花时间拿刀刻出来,仅冷藏是对“劳动”的不尊重。

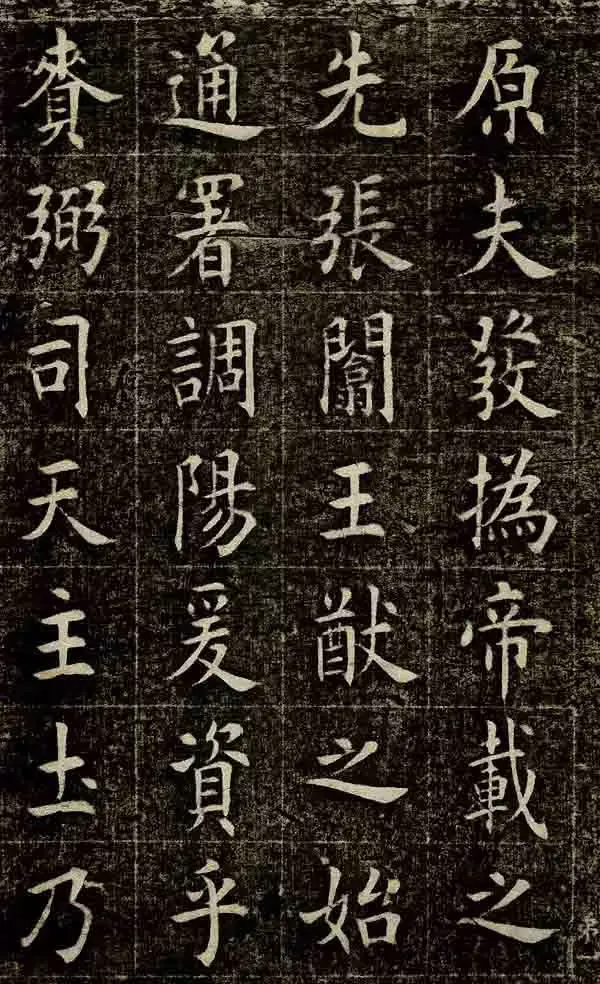

书法:文以载道。

记得有一次,作协组织作家去江山采风,江郎山的一线天是必去的景点。对峙的山峰,两侧危岩高耸,仰头望去,天空仿佛已被撕裂,仅见一线天光。同行者都在观看鬼斧神工造就的奇观,一路爬山,台阶连着台阶,一行人中只有他的手机响个不停,似乎爬不了多少路就会有电话打来,内容似乎大多与篆刻有关。后来人就不见了,可是当我登上山顶的时候他又出现了。有人悄悄说,他的业务真多啊。现实生活中确实是能者多劳。

也许人生总是充满变数。他还没到退休年纪,就主动选择了“下课”,还有了一个堂堂正正的工作室。又很多年过去了,我也有了五颜六色的不少印章,但他为我刻的几枚印章一直是我最喜欢的,每当要正经盖印的时候心里沉甸甸的,总觉得需要做点什么。在乙巳蛇年到来之前,无意中浏览网页的时候,我真正被感动了。

“季关泉来自农村,刚到杭州安家时,生活难免清贫,常会被钱难倒。”在他第一次出版作品选集时,有人出资赞助了,事后季关泉总觉得应该回谢,于是求助于自己的老师刘江。“刘老看到他的冏态,莞尔一笑,然后乐呵呵地为他铺纸挥毫”。季关泉说“那时的我真像一个向老父亲讨要零花钱的孩子,每每想起,心底就会涌出一股暖流,如今斯人已去,怎不令人哀思潮涌”。

另一件事是他发现刘老超乎寻常地喜欢小孩子,有一次在河坊街上看到了一个带儿童脸面印钮的印章,就买下给刘老送去,发现刘老爱不释手。但是,令季关泉想不到的是,当他再去看望他时,刘老把这方石头“还”给了他,印面上刻上了季关泉女儿的名字“季缘”……“刘老师走了,再看到这枚印章,不禁泪流满面”。这篇文章的题目是《他(刘江)是大家的父亲》,然而反过来也一样:“大家(学生)是刘江的孩子。”

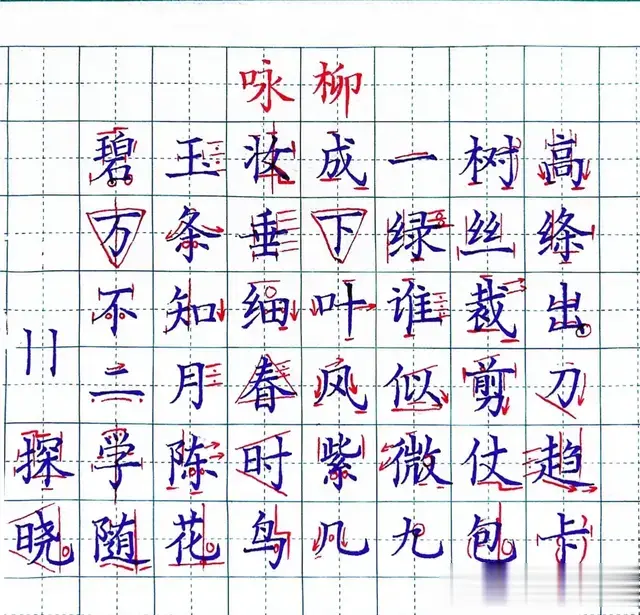

书法:润物细无声。

季关泉是个性情中人,知恩感恩,当我再倒回去看别的网页时,对于季关泉热心社会活动,特别“致力于传承篆刻艺术,为新一代篆刻人才搭建培养平台,通过现代传播手段提供多样化的学习与交流方式”有了新的认识。为了普及篆刻非遗,他还坚持从事青少年书法篆刻公益事业,进驻小学义务为学生开设书法篆刻兴趣班三年。

老师是最好的榜样,老师怎么对待自己,自己也将如何对待学生与社会生活,爱与被爱的感觉是情感的催化剂,也是每个人心灵的粮食。情感演绎生命的真谛,这是精神的渴望,也是生命的亮点。