大皖新闻讯蛇如何敏锐地感知周遭环境?其漫长的演化历程又是怎样一番景象?带着这些好奇,2月11日,记者走进了安徽师范大学生命科学学院的大门,专访了与蛇结缘数十年的黄松教授。

面对蛇类生物学资料稀缺、野外采样艰难、毒蛇威胁以及气候变化等重重困难,黄松教授及其团队年复一年地深入野外考察,甚至借助无线电技术追踪蛇的足迹。值得一提的是,他们家族中祖孙三代共同参与并发现了蛇类新物种。

耳濡目染走上寻蛇路

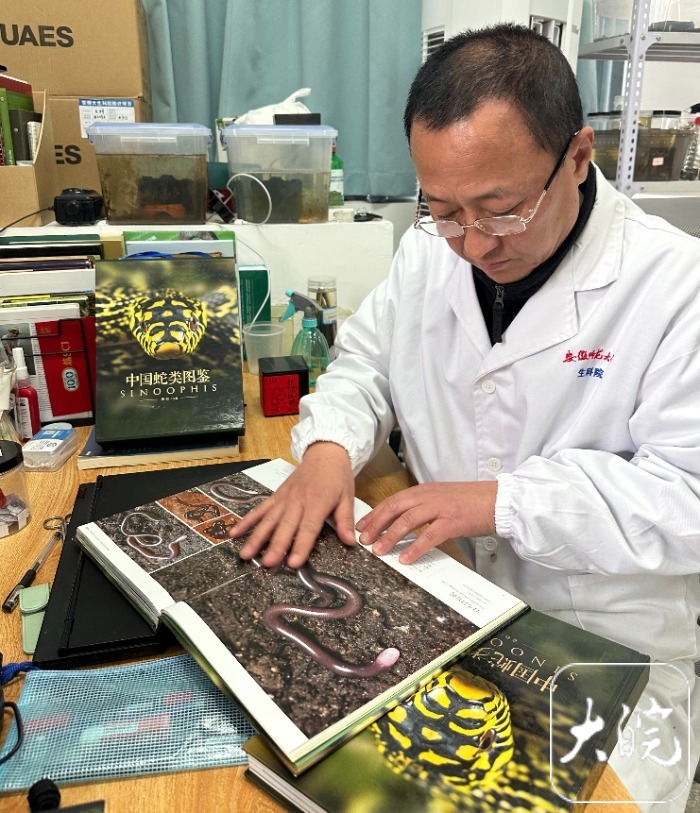

尽管蛇常令人望而却步,但在黄松教授的实验室里,却是一片截然不同的景象。这里不仅陈列着各式各样的蛇类标本,还有许多活生生的蛇被精心安置在保温箱内。当向记者介绍这些蛇的品种时,原本略显沉默的黄教授瞬间变得滔滔不绝,仿佛是在介绍自己家中的珍宝。

黄松回忆道:“我父亲黄接棠是村里的首位大学生,他一生致力于蛇类分类、蛇伤治疗及蛇类养殖的研究。因为目睹了太多村民在山中被蛇咬伤,父亲从皖南大学(现今的安徽师范大学)毕业后,毅然决然地返回家乡,参与创建了安徽省祁门蛇伤研究所。”在黄松的童年记忆里,他与父亲一同翻山越岭,寻找隐藏在石头下的蛇类。在父亲的熏陶下,他对蛇产生了浓厚的兴趣,并最终踏上了蛇类学研究的道路。

黄松向记者透露:“在近四十年的蛇类研究生涯中,我从未被蛇咬伤过。”他认为,这既得益于父亲早年传授给他的捕蛇技巧,也离不开他严格遵循的捕蛇流程。他解释道,捕蛇时,他会先用拐杖轻轻搭在蛇的头背上,随后迅速用手抓住蛇的脖子,用食指摁住头背,大拇指和中指则紧紧钳住蛇的脖颈。完成这一系列动作后,他会立刻将拐杖放在一旁,腾出另一只手托住蛇的身体,稳稳地将蛇抓起。

曾独自进藏寻温泉蛇

2004年,在四川大学攻读博士学位的黄松,怀揣着对温泉蛇生存状态与生活习性的浓厚兴趣,以及对温泉蛇在蛇类生命树中系统位置不确定性的好奇,独自踏上了前往西藏的考察之旅。

黄松向记者介绍,温泉蛇是青藏高原独有的蛇类物种,它们仅在温泉附近活动。由于温泉蛇性情温顺且无毒,因此在当地,人与蛇共享温泉的场景并不罕见。

“冬季是寻找温泉眼的最佳季节。”黄松解释道,温泉往往不止一个泉眼,夏季时这些泉眼可能难以察觉,但到了冬季,有泉眼的地方河水不会结冰,而无泉眼的地方河水能结成厚达一米的冰层。

“时隔多年,当时的情形仍然清晰地印在我的脑海里。”黄松告诉记者,他沿着村子里的小河走了大约20米,来到了一处近水湿地,那里正是温泉蛇栖居的泉眼所在地。他回忆说,自己当时一块石头接一块石头地翻开,最终在一块大石头下发现了梦寐以求的温泉蛇。

祖孙三代共同发现黄家岭脊蛇

“父亲的专注与热爱对我产生了深远的影响。”黄松回忆道。而今,黄松的女儿黄汝怡也在上海海洋大学攻读博士学位,专注于“蛇类学”的研究,使得黄家祖孙三代都与蛇结下了不解之缘。

黄松对女儿研究蛇的热情给予了充分的支持与理解。从小学起,黄汝怡就在家中养蛇,并用小本子仔细记录着每种蛇的特点与习性。2月11日,在黄松教授的工作室里,黄汝怡向记者展示了她随身携带的几条小蛇,她轻松地将一条小蛇从盒子里取出,放在手臂上玩耍。据黄汝怡介绍,这些小蛇都是无毒的玉米蛇,它们以老鼠为食。

在日常生活中,祖孙三代经常围绕蛇的话题展开讨论,或一同上山寻找蛇的踪迹。值得一提的是,在2021年4月的一天,黄松与父亲、女儿在黄家岭村共同发现了一个蛇类新物种——黄家岭脊蛇,这是一种属于进步蛇类中最原始的类群,研究成果很快得以发表。

寻蛇足迹遍布大江南北

在黄松教授工作的办公室内,办公桌旁有一个黑色大背包和一只草帽,背包里除了笔记本电脑,还装着牙刷、牙膏、创可贴、红霉素软膏、简单衣物等,每每野外考察,他都会带着背包和草帽。“去过西藏、新疆、云南等很多地方。”黄松向记者介绍,这么多年来,他每年都会坚持去野外考察并寻找蛇的踪迹,时间多在寒暑假。

“这是尖喙蛇,这是若尔盖锦蛇……”在办公室内,放置着多张多种蛇类的高清照片,这些都是黄松在野外考察时拍下的。黄松说,野外考察充满艰辛和挑战,有一次他自驾去野外考察,夜间停车的地方离悬崖不远,但当时不知道,下车后,差一点跌进悬崖。

近年来,黄松多是和团队一起进行野外考察,如今他的团队有20多人,包括两名大学教师,还有多名硕士生和博士生。

已发现了11个蛇类新物种

在黄松教授的眼中,蛇是一种兼具美丽与独特生物学特性的动物。在长期的自然进化历程中,蛇类发展出了包括攻击和逃跑在内的多种生物学行为以适应环境。然而,黄松指出:“很少有蛇会主动攻击人类。”

黄松教授团队的专业研究方向聚焦于“蛇类学,以及两栖爬行动物的分类、进化与保护”。数十年来,他们的野外考察足迹遍布中国的主要区域,取得了丰硕的研究成果,已发表论文上百篇。更令人瞩目的是,他们发现并描述了包括若尔盖锦蛇、海南华珊瑚蛇、黄家岭脊蛇、海南尖喙蛇、宁陕脊蛇等在内的11个蛇类新物种。

除了严谨的科学研究,黄松还热衷于科普工作,经常作科普报告并编著相关书籍。他编著的《中国蛇类图鉴》收录了目前国内最多的蛇类物种,成为蛇类研究的重要参考。目前,他正在紧锣密鼓地编撰《中国蛇类自然史》,旨在全面汇集中国蛇类每一个物种的基础生物学信息。

大皖新闻记者孙召军魏鑫鑫摄影报道