我和央视戏曲春晚,为什么拟定了这么一个题目?因为我多次参加央视的春节戏曲晚会,或撰稿、或编演节目,身体力行,感同身受,颇有些可说的话。2000年首播的元旦京剧晚会,起初录制的地点在中南海怀仁堂,几年后,国家大剧院拔地而起,录制的地点便移到国家大剧院。不管在哪里,我都参加过撰稿和策划。集中了全国各京剧院团的艺术家,演出新老优秀剧节目,于新年晚上在央视一套播出,国家和党的领导人都会亲自莅临观看,全国人民也都早早守在电视机旁,等待观看这场京剧的饕餮盛宴,所以收视率也是相当高的。

言归正传,我虽然多次参加央视春节戏曲晚会的撰稿和策划,但给我留下最深印象的是1996年、2001年和2005年这三年的戏曲春晚,也是我和央视著名资深导演谢桂昌合作的三个戏曲春晚。

1996年戏曲春晚,是很有纪念意义的,就是在这一年戏曲音乐频道正式立项,并且戏曲和音乐固定在央视11频道播出,这是出于文化传承需求,旨在推广戏曲音乐,满足观众多样化需求,促进戏曲音乐发展,为戏曲音乐提供展示平台,丰富电视内容,增加电视频道的文化多样性,从而更好地传承、创新,加强文化自信。今天看来,戏曲音乐频道在立项后,频道内容不断丰富,涵盖多种戏曲音乐类型,满足不同观众口味,逐渐成为观众喜闻乐见的频道之一。1996年也即是戏曲音乐频道正式立项那一年,戏曲春晚是由央视资深戏曲导演许玉琢任总导演,著名导演谢桂昌协助参加导演。这届戏曲春晚的特点是:节目丰富多彩,并有开拓意识,有创新,有发展。在这台万众瞩目的戏曲春晚中,单就四个主持人:老成持众扮演周恩来总理最神似的王铁成,活泼潇洒颜值甚高的央视主持人刘璐,还有南北两个大笑星:颜顺开和姜昆,分别代表南、北两地域,不同的立场,插科打诨,单从这4个主持人来说,就够抓观众的眼球了,这台节目也是丰富多彩,新老结合,美不胜收。各式各样的京剧节目自然是重点,当时尚活跃的老艺术家袁世海,马长礼等俱都登场献艺,那时还是青年优秀演员的杨乃彭、杨春霞、冯志孝、赵秀君、王晶华、陈真智等表演京剧联唱。创新也很多,如管弦乐《霸王别姬》,大武生高牧坤扮演的霸王、宗梅派的花衫陈淑芳扮演的虞姬,无论是情节的构思,还是唱念的安排,在激昂高亢管弦乐的伴奏下,辅以玄妙多变的灯光闪烁,虽是骨子老戏却给人以全新的感觉。晚会开场的《春来了》,在交响乐的伴奏下,京梆子艺术家刘玉玲的领唱:“一声春雷震九霄……”既有梆子的旋律,又有民歌的韵味,开场便激荡人心,新声夺人。好节目太多了,我重点介绍一下在本届戏曲春晚中,根据谢桂昌导演的安排,我创作的一个京味浓郁的话剧短剧。作为另一种类型,它可能会更大程度上满足青年观众,但题材要与戏曲特别是过春节的故事有关。我考虑再三,有一桩真实的梨园佳话,恰恰符合这两点要求。那是1924年,京剧同仁自己的组织梨园公会,每到农历腊月过小年后都要出头组织救济同业的大义务戏,把众多戏曲艺术家捆绑在一起演出角色众多、有文有武的好戏,参加演出的有名有姓的头路角,及有点收入的各路演员一律不拿戏份,只取车马费!结算以后,除去剧场场租、水电、宣传及交纳娱乐税等必要开销外,所余票款一律分给底包演员作生活费!这种演出称“搭桌戏”,也就是给贫苦同行白唱戏,故也叫义务戏。由于参演的各路演员多、演出时间长,戏又好,故观众相当多,本来卖的票款是相当可观的,但在旧社会,底层的群众演员基数相当大,所以一场义务戏下来,这些贫困的底包演员并不能分到多少散碎银两,仅能够买几斤市价最便宜的玉米面,用来蒸几屉窝窝头充饥过活,所以当时这种为救济同业生存的义务戏,又叫“窝头会”。也就是给穷唱戏的凑几斤窝窝头吃。

举行“窝头会”大义务戏应该是在春节前的几天。唱完这场义务戏后,把活命的钱给穷苦同业发下去,除去吃平日的窝窝头外,说什么也得让这些穷底包哥们,大年三十吃顿肉馅白面饺子不是!

然而就在新成立梨园公会的1924年,都到了腊月二十九啦!明个就是年三十啦,可这个给穷哥们发顿包饺子钱的大义务戏,还迟迟没有动静!可把那么多等着拿这过节费的老少爷们急坏了!不是众多大小艺术家在第一舞台演出的戏码早定下了吗?报纸把那天演出广告也早登出去了,难道新成立的梨园公会的这些位大佬真的不管穷苦同业了吗?连顿饺子也不给吃了吗?到底是出了什么事了?

还真是出了事了?原来一进腊月,实际上掌管梨园公会大权的梅兰芳和尚小云这两位大师,就把参加义务戏演出的人头、戏码都策画好了?可为什么起了个大早赶了个晚集呢?原来在京的大小军阀看出便宜了:居然要梨园公会为他们组织赈灾募捐演出。后果当然是全部票款都进入他们的腰包!梅、尚等人当然不干,死扛,可为自已办的搭桌戏也不能演出了。直到年根底下的二十九!根据尚小云的回忆:“已到腊月二十九日,反动统治者,不顾艺人生活,还叫我们为他们演义务戏,进行募捐,当时救济同人又迫不急待,畹华(梅兰芳的字)大哥颇为焦急,遂约同我计议”。他俩商量的结果,急功好义的尚小云,把他刚刚买到手的宣武门外椿树下二条一所大宅子的房契拿出来,交给梅兰芳,要他的畹华大哥,利用他的威信,特别是他和银行界领袖冯耿光等人的亲密关系,由梅出面押房契向银行借钱,当梅先生看到这件尚老板刚到手还没捂热乎的房契时,感动的几乎落下热泪!

结果是圆满的:这座宅子押了3600块银元,当时能买1900袋白面。年三十那天,贫苦同业每人分到了四块银元,尽管不多,但除夕夜,包一顿白面肉馅饺子是完全没问题的了。转过年来,就在正月十五灯节这一天,北京城内的知名的和不知名的演员们都兴高采烈齐聚于第一舞台演出大义务戏。那天的戏码太硬整了:当演员们想到梅、尚二位艺术家为了大伙的付出,无不拿出浑身解数,演出大为成功,当晚卖了个满堂,所得票款不但足够还银行贷款,还保住了这所大宅子。我就根据这个感人的故事,编了个话剧短剧,谢导演请了北京人艺的三位老艺术家郑榕、李翔、王大年分别扮演长年在京剧班社当“底包”跑龙套的段老二、魏老三、金老四,还特请善演老女人的李明启扮演段老二的老妻,把这段故事原原本本演绎了出来,正当几位老人为过年吃不上一顿肉馅饺子愁青了肠子的时候,还稍为年轻点的金老四拿来了梨园公会发给穷苦艺人的四块银元,还有肉馅和白面,当大家知道这是梅、尚两位大师押房契,疏通银行关系才弄来了3600块银元分给底层穷苦艺人的时候,三位跑龙套的激动万分,决定初一天一亮,三人就先到旧帘子胡同梅大爷家、然后到椿树下二条尚小云家拜年,饮水不忘挖井人。

人艺的几位老艺术家,塑造的人物活灵活现,尤其是郑榕和李明启刻画的这一对老夫妇,京音京韵,出行当行,活化出那个时代北京梨园界贫苦艺人的辛酸史。还有,当这个小品演到结尾时,李明启扮演的老太太高喊一声:“饺子来了!”不但她手中端着热腾腾的一盘饺子,后台办上戏的一些戏曲演员,两只手也都端着热腾腾的一盘又一盘的饺子,送给前面的观众,大家一起吃饺子过年,一时演播室内前后台其乐融融,掌声如雷。这个叫《饺子来了》的话剧小品如今网上还不时播出。

2001年戏曲春晚是谢桂昌和李纯博两位戏曲大导演联合执导,这和数年后的2005年由谢导单独执导的戏曲晚会,除去节目众多异彩纷呈外,有一个共同特点,就是创新再创新。谢导强调要打破戏曲春晚“名家名段大连缀”这种模式,要进行一次形式上的全面创新。把电视、戏曲、晚会、春节四大要素统统“打通”,给观众全新的审美享受。谢导是这样想的,也是这样做的,新创剧节目甚多,限于篇幅,我只说我创作的两个京剧小品《慈禧看戏》《谭鑫培拍电影》。前者央视主持人孙小梅扮演慈禧、朱军扮演李莲英,既主持又演戏。看的戏是著名大武生杨少春在恭王府戏楼演的《安天会》,按老戏演,孙悟空大战天兵天将,既有故事性,又让观众回顾了历史。

后者是根据我国第一部无声电影——由谭鑫培拍摄的京剧《定军山》的真实故事改编。导演选择相貌相似的李玉声扮演谭鑫培,赵保乐扮演丰泰照相馆经理任庆泰,小品前部拍摄谭大王和任经理在土地祠拍摄前的戏,后部由李玉声扮上老黄忠表演了京剧《定军山》最精彩的片段。

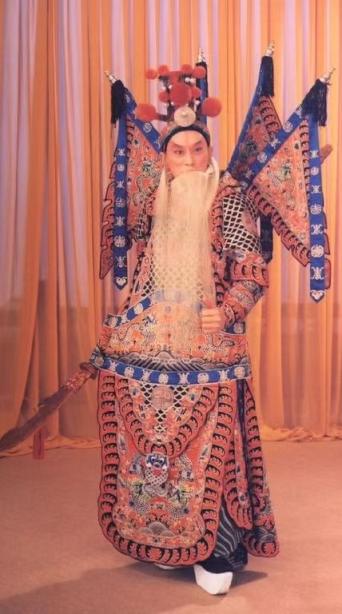

2005年戏曲春晚,时逢鸡年,总导演仍然是谢桂昌老友。我创作了大型武戏《金鸡颂春》。天上的金鸡大仙对在下界兴风作浪的三个狐狸精,经过一番激战,将其全部擒拿的神话故事。由天津京剧院的大武生黄齐峰扮演鸡神,来自天津、北京、上海的三个著名武旦闫虹羽、黄桦、冯蕴扮演三妖狐。场面异常精彩,刀枪飞舞,令人目不暇接,而天兵与小妖翻的跟斗,更是天花板级,惊险异常。最绝的是,黄齐峰扮演的金鸡现出原形时,武技导演张四全,请来一位杂技演员,钻入新制作的硕大的金鸡道具中,又是昂首长鸣,又是振羽冲刺,赢来春雷般掌声。后来我还参加多次戏曲春晚,直到去年的龙年戏曲春晚,我仍然参加谱写戏词,但给我最深印象的还是以上和谢桂昌导演合作的三次春晚。

(作者为国家一级编剧、著名戏剧研究家)