潮新闻客户端通讯员一诺摄影风信子吕瑛

2月9日,春节长假后的第一个周末下午,浙江图书馆主办,钱报读书会、淘品文化协办的文澜读书岛阅读沙龙就开启了蛇年的第一场阅读分享会。数十位书友冒着凛冽的寒风,如约齐聚浙江图书馆曙光路馆文澜演讲厅,热烈讨论被鲁迅先生誉为“人类灵魂的伟大审问者”陀思妥耶夫斯基的经典名著《罪与罚》,解构其中复杂幽微的心理洞察与微妙难解的人性困境。

对极端的理性和极端的功利主义保持警惕

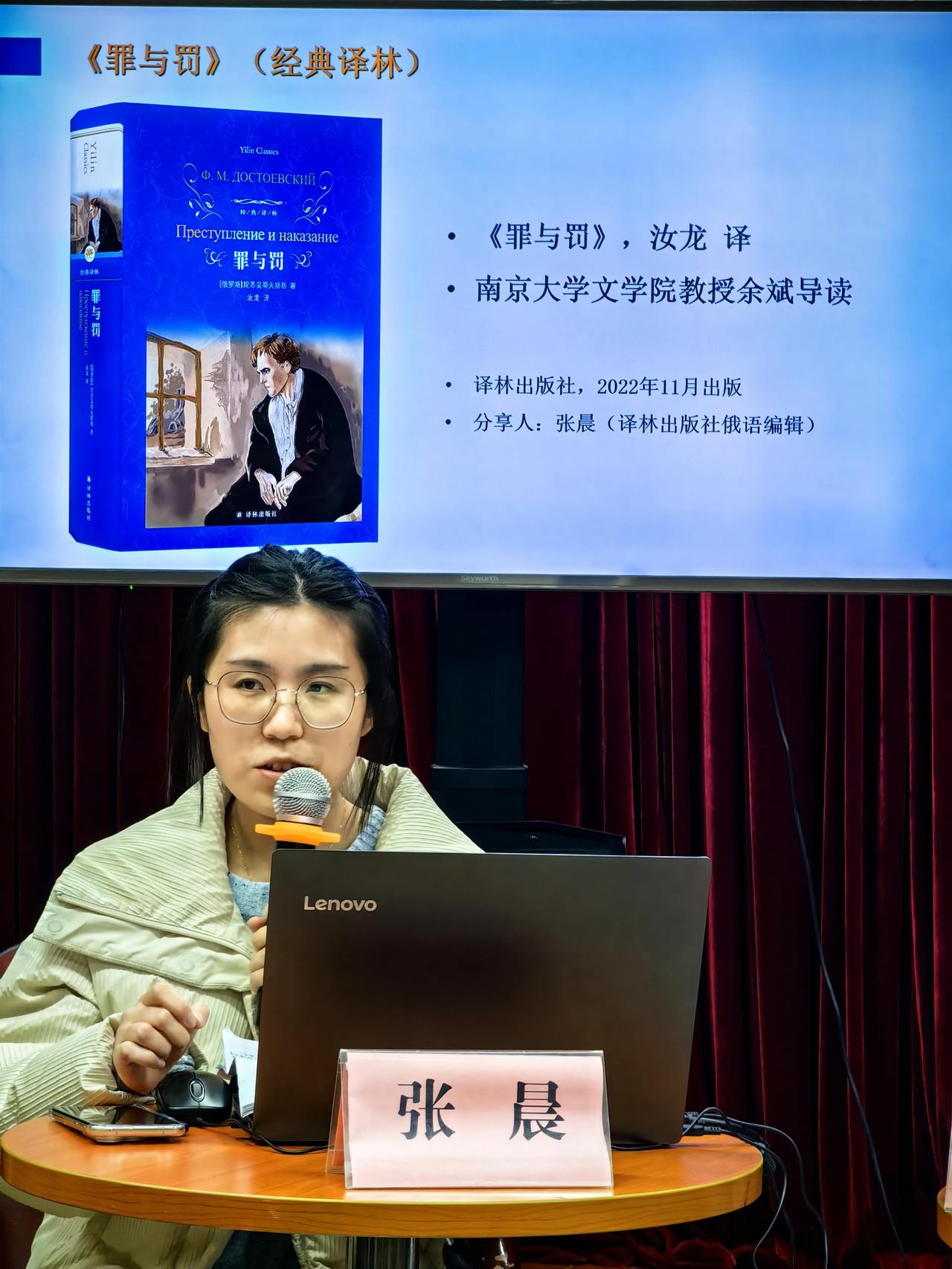

从去年寒假开始,文澜读书岛就与译林出版社合作主办“重读经典”系列阅读分享活动。这次更是专门邀请译林出版社《罪与罚》责任编辑张晨从编辑视角解读《罪与罚》及其作者陀思妥耶夫斯基。

张晨首先向书友介绍被誉为“蓝色经典”的“经典译林”系列丛书。译林出版社自上世纪八十年代创办以来,一直致力于翻译介绍世界文学经典名著。“经典译林”是译林出版社出版的第五套世界文学名著丛书,目前已收录157个品种,囊括了最重要的外国文学、中国古典和现当代文学经典作品,是目前国内市场上销量最好的世界文学丛书之一。而在整套丛书中,《罪与罚》又是销量最好最受欢迎的一本,自2022年年底出版以来,已加印6次。

《罪与罚》创作于1866年,是陀思妥耶夫斯基第一部真正伟大的长篇小说。作品围绕一个杀人案展开,情节并不复杂,但巧妙地通过一个个跌宕起伏的悬念和出人意料的反转,结合细腻入微的心理描写,将主人公拉斯克尔尼柯夫的心理状态与心路历程一一再现,让我们读起来如同身临其境般欲罢不能。

张晨从“拉斯克尔尼柯夫为什么杀人?为什么自首?”这两个问题入手,结合19世纪俄国社会历史背景,分析了俄罗斯独特的民族性格和文学现象,探讨了《罪与罚》深刻的思想内涵与现实意义。

她认为,俄罗斯幅员辽阔,人口密度低。生活于这片土地上的人们,极易产生深深的孤独感。同时,严酷的自然条件严重制约着国家的发展,横跨亚欧两大洲的特殊地理位置,使俄罗斯人长期处于文化认同与身份认同的迷茫与摇摆之中。彼得大帝和叶卡捷琳娜女皇对俄国极具西方化的改革,以及沉重的长期的农奴制枷锁,又造成了俄国知识分子和普通民众之间的巨大鸿沟。整个19世纪,那些接受了西方先进观念,同时又充满了同情心和社会责任感的俄国知识分子,都试图通过文学创作来探讨俄国的各种社会问题,寻找解决之道。因此,在俄国一直存在着文学中心主义的独特现象,俄国文学的意义远远大于文学本身,俄国作家承担的使命远远超过艺术创作本身。

所以,陀思妥耶夫斯基笔下的生存在社会底层的被侮辱与被损害的主人公拉斯科尔尼科夫,在现实中看到的全都是不公。他对道德、法律、宗教发起了自我意识上的挑战,认为只有推翻一切强加于人的规范,人才可以解放自己,并为更多的人营造幸福。因此,他才会实施反人性反道德的杀人行为。最终,拉斯科尔尼科夫在母亲、妹妹、朋友、恋人热忱的爱的感召下,重新点燃回归人群的渴望,完成了自我救赎。

张晨分析了陀思妥耶夫斯基对梦境和“矛盾人”的描写,认为他的多部作品结尾都表达了回归人群的观点。这是一种回归土壤与人群,回归俄国民间传统中的村社理想。

在这样的“村社”中,人们团结互爱,服从于共同的价值,同时每一个个体都能保持自身的价值和个性。张晨最后指出,陀思妥耶夫斯基提醒我们,要对极端的理性和极端的功利主义保持警惕,然后在目的和达到目的的手段之间,在理想和实现理想的代价之间,维系一种平衡。这也正是我们今天阅读陀思妥耶夫斯基的现实意义。

人性的深渊和救赎之路

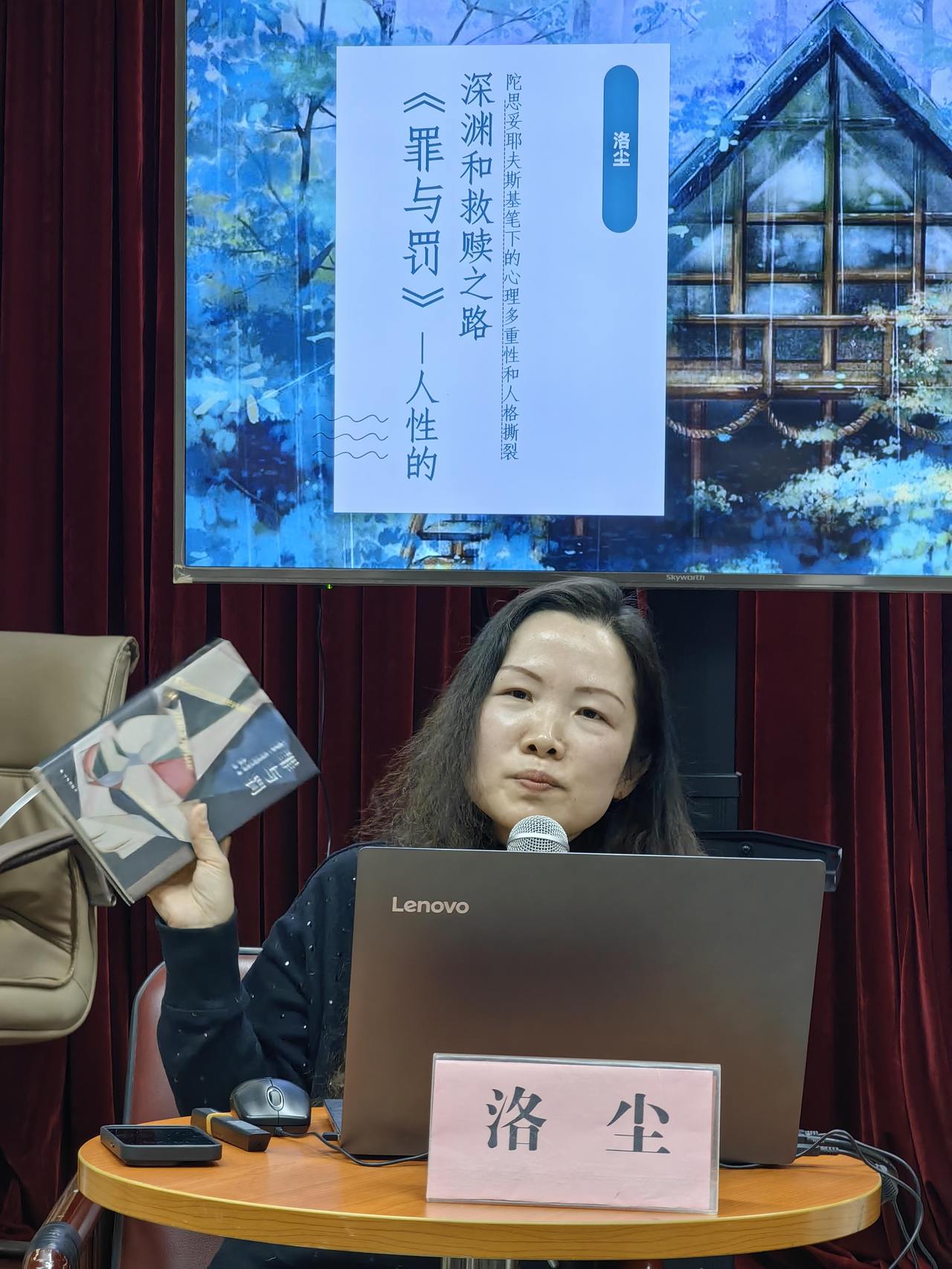

第二位分享人是文澜读书岛书友、心理咨询师洛尘。从一位心理医生的角度,她着重分析了小说人物的心理多重性和人格撕裂。

洛尘介绍了陀思妥耶夫斯基坎坷的人生经历。因投身革命而被沙俄政府判处死刑,在行刑前几分钟才获特赦。后来在流放与苦役的漫长岁月里,他以敏锐的感知和悲悯的情怀,深入洞察底层劳苦民众的内心世界。这些亲身经历与观察所得,为他日后的创作提供了源源不断的养分,让他的作品蕴含着震撼人心的力量与深度。他之所以能描写人物内心的冲突和人格撕裂,与他的这些经历密不可分。

洛尘分析了书中的两位主要人物:拉斯柯尔尼科夫虽贫困潦倒,衣衫褴褛,但对不幸的人仍深怀同情之心,同时他又冷静残忍、自卑自负、软弱骄傲;斯维德利盖洛夫虽堕落放荡、道德败坏,但内心充满孤独与痛苦,对生活感到厌倦和绝望,同时他又偶尔慷慨,对于深陷绝境的穷苦人能出人意料地施以援手。两个人互为映射、镜像。两个人的人格像同一把尺子的不同比例呈现于读者面前。前者善与恶的比例是六四开,后者则是二八开。

洛尘认为,陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中用大部分篇幅呈现了拉斯柯尔尼科夫杀人后的内心煎熬,更多地体现内心“罚”的过程,展示了人性的深渊和救赎之路。这种自我审判和内心惩罚漫长且深刻。拉斯克尔尼科夫的救赎来自索尼亚圣徒般的爱和无言的陪伴。这种救赎体现出宗教的必要性,暗示拉斯科尔尼科夫在宗教信仰的指引下,学会了爱与宽容,摆脱了罪恶的枷锁,获得新生。这些反映出当时人们在信仰崩塌和自由主义盛行下的迷惘与困惑。

洛尘最后说:“我们都是从同一个深渊奋力向上攀爬的囚徒。内在的天使和魔鬼总是无情地折磨着我们的灵魂。爱和仁慈是战胜魔鬼的利器。愿世情温暖,人间有爱。”

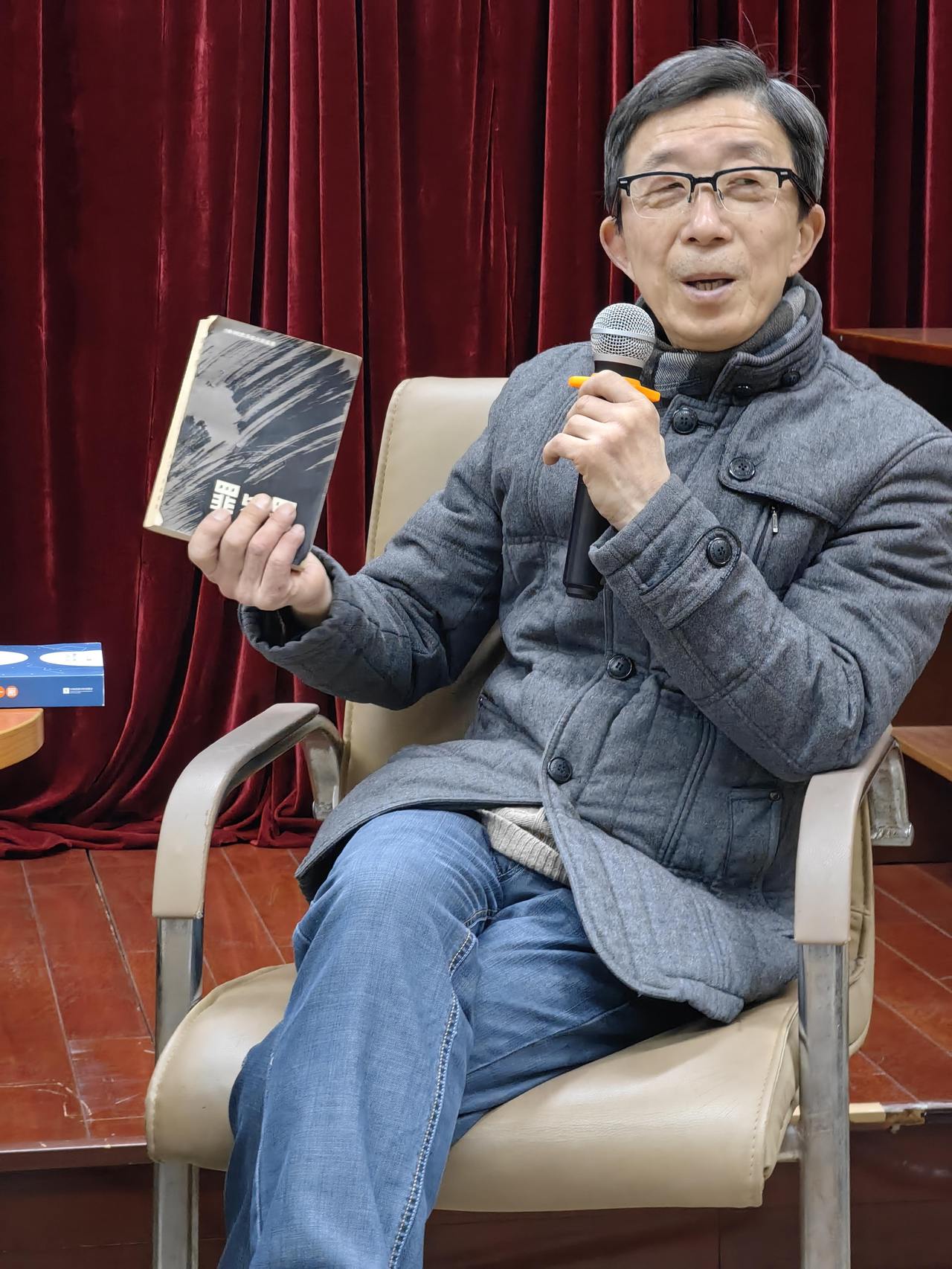

两座高峰的相互遥望

文澜读书岛发起人劳月结合之前分享的托尔斯泰小说《复活》,分析了托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的不同。他认为,他们虽是同时代的人,但却代表了两个时代。正如翻译家韦素园所说,托尔斯泰结束了旧时代贵族文学的最后尾声,陀思妥耶夫斯基开始了资产阶级新兴文学的开场白。前者擅长于场景描写,后者注重于对话与心理,且情节设置巧妙,极具悬疑色彩。托尔斯泰出身贵族,试图通过自身心理与道德完善来救赎自我与世界。陀思妥耶夫斯基经历生死转折后,创作风格和关注对象发生改变,开启了资产阶级新兴文学的创作之路。

劳月认为,《罪与罚》是一部犯罪心理学小说,昭示了一个道理:犯罪是一个复杂的过程。任何犯罪,即便是突发的激情犯罪,也一定有复杂的原因。不要用道德审判的简单思维来判断任何一个罪犯。探究犯罪的原因和心理,是减少乃至消灭犯罪的必经之路。陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中没有简单地将杀害放高利贷老太太的拉斯柯尔尼科夫塑造成抵抗黑暗的英雄,而是让他认识到自身行为的残忍,从而自我救赎。这和托尔斯泰有明显的不同。在《复活》中,托尔斯泰对监狱囚犯的描写和分析明显是美化的,理想化地开脱了所有因贫穷而犯罪者的责任。

劳月

NPC,人格分裂以及以正义名义的杀戮

面对《罪与罚》这样深度探究人性、剖析心理的小说,读后总难免让人难以释怀,心中满是体悟与感思。活动现场,书友们围绕这部作品各抒己见,结合自身经历和社会现实,碰撞出思想的火花,挖掘着作品深处的人性奥秘。

书友吕瑛首先发言。她感叹作者思路的敏捷细致,如对作案细节规划周密、作案工具巧妙安排等,这是一本像《盗梦空间》一样层层递进,让人欲罢不能的好小说。

书友风信子用一个时髦的词汇NPC来表达她的阅读感受。NPC是non-playercharacter的缩写,是电子游戏中一种角色类型,意思是非玩家角色,指的是电子游戏中不受真人玩家操纵的类似背景板的游戏角色。她用这个概念来对《罪与罚》中的人物进行解读,认为拉斯柯尔尼科夫试图挣脱现有身份,选择“劫富济贫”的方式作为打破常规的主线任务,杀害高利贷老太太。然而,因为超越自身承受能力,他出现了身体发烧和良心谴责等反应,说明他只是一个平凡人,杀人要受到法律和良心的制裁。虽然他认识到财富积累对阶级跃迁的重要性,但在法制社会,这样杀人越货的方式挑战了游戏规则,属于错误的觉醒方式,所以失败并崩溃了。她还探讨了《罪与罚》的时代局限性问题,认为故事结尾以宗教作为解决方式,如同麻醉剂,具有一定虚幻性。

风信子

书友任小美又将讨论引入关于惩罚的思考。她认为,对一心赴死的罪犯,惩罚的教导意义不大。惩罚只能对有道德感、对生活有期待的人起到规范作用。拉斯柯尔尼科夫杀人后痛苦,源于他内心善良,渴望道德与人情关系,但他又意志薄弱。她又谈到,人物不同的生活态度会导致最终命运的不同。书中的拉祖米欣同样贫穷,却乐观积极,努力谋生。而拉斯柯尔尼科夫则走向极端。她非常欣赏颜回“一箪食,一瓢饮”仍能快乐的处事态度,认为即使身为NPC,是这个社会无关紧要的背景板,也应以豁达的心态过好自己的生活。

任小美

书友一桑结合书中情节提出两个疑问:怎么看待小说中死人再现的幻视、幻听状态?怎么看待情绪低落时出现的轻度抑郁?洛尘从心理学角度给出分析,认为生活中情绪有高低,这实属正常。每个人都会有心情不好和心理阴暗的时候。心理和情绪的灰暗会映射到周围的环境和景物上。高兴的时候环境是明朗的。沮丧的时候环境是灰暗的。《罪与罚》里就有这样的描写。我们要允许自己接受灰暗的时刻,要能容忍灰暗的自己,然后尽量努力让自己往阳光的地方走,慢慢驱散灰暗,而不是纠结在负面情绪里走不出来。

一桑

书友寿武军以书中情节为基础,探讨了伦理、人性及文学创作等层面的问题。他认为,任何以正义为名剥夺他人生命的行为,都是极其危险的。每个人的生命尊严至高无上,不应被随意剥夺。他指出,对罪人最严厉的惩罚是心灵的煎熬。拉斯柯尔尼科夫杀人后内心不得安宁,最后自首后反而如释重负。这体现出人性中善的一面,良知和道德律令深植人心。即便法律未做出惩罚,灵魂也会进行自我审判。

两个半小时很快过去。正月里的这场阅读分享会结束了。文澜读书岛书友的畅所欲言与那些新颖得让人眼前一亮的观点,触动着每一位在场书友。这些思想碰撞的火花让人受益匪浅。通过分享,那些原本藏在书页里的文字,在思想的交流中变得鲜活起来,也让我们每个人都如同走进了精彩纷呈的文学世界。