2月12日是元宵佳节,当天下午,在南京世界文学客厅,南京历史人文研究学者、“秦淮灯会”成为首批《国家级“非遗”代表作名录》申报书主要执笔人之一周安庆,为南京市民带来了一场名为《从笪桥、评事街到夫子庙——历史上的南京元宵灯节活动概观》的讲座。周安庆详细描述了“秦淮灯会”的起源和发展,详细梳理了千年时间里南京人元宵节赏灯习俗的变迁。

周安庆介绍,根据史料记载,南京民众在元宵节期间观灯、赏灯活动,至少可以追溯到南朝时期。唐宋以后,南京城南附近居住了不少扎灯艺人,笪桥、评事街一带成为人们在元宵节期间观灯、赏灯之地。明太祖朱元璋定都南京后,将元宵灯节活动推向了一个新的高潮,笪桥、评事街、三山街一带成为广大民众走出家门观灯、赏灯等活动之集聚地,近世以来,这些活动主要聚集于夫子庙一带,形成今天举世闻名的“秦淮灯会”。

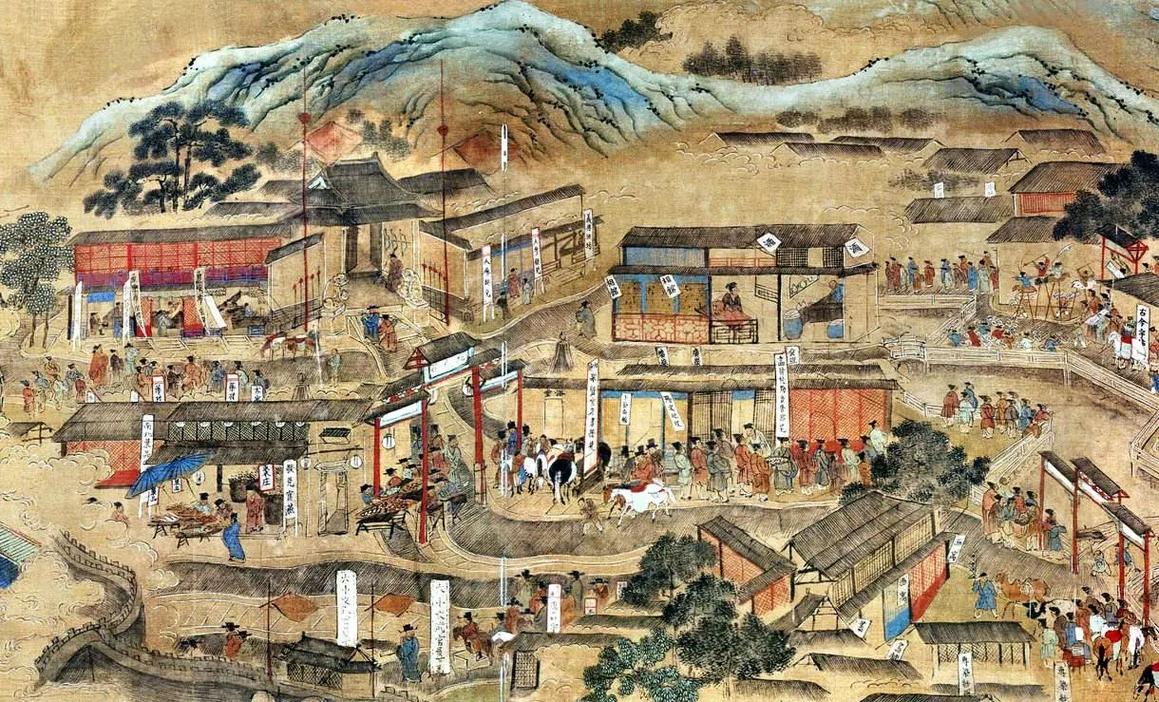

要了解秦淮灯会的历史变迁,今天的人们可以从汗牛充栋的历代文献中寻找文字记载,当然也可以从古人的画作中窥见端倪。

周安庆介绍,相传为明代著名画家仇英所作的《南都繁会图》知名度较高,上面有诸如鳌山灯、元宵巡游的画面,反映了明代秦淮河两岸丰富多彩的元宵民俗。相比之下,明代《上元灯彩图》知名度较小,但它对明代南京秦淮元宵风情的展现则更为全面和直观。

《上元灯彩图》,绢本设色,纵25.5厘米、横266.6厘米。20世纪90年代前后,这幅风俗画卷在长期藏匿民间后浮出水面,受到了学界的高度关注。周安庆是最早研究该画卷的学者之一。他告诉记者,1991年,我国著名书画鉴定大家徐邦达先生对此图进行仔细研究鉴别,徐邦达在画卷尾跋中题字确认:“此明中画师所作上元灯戏图意,写当日金陵秦淮一带居人于上元节日欢腾游乐之景。图中千门万户,狭巷通衢,住者行者,老幼男妇,计以千万。市肆鳞次栉比,百物充盈,至难称名。街中灯彩灿灿,鱼龙曼衍,正点时今,亦不下于上河图(《清明上河图》)也!”

徐邦达不仅详细诠释该图的描绘内容及时空背景,还在此画卷引首欣然题笔“上元灯彩”四字,为这幅反映明代南京元宵灯节繁盛景况的风俗画卷正式定名。

故宫博物院原副院长、著名鉴定家杨新研究员研读《上元灯彩图》后认为,此图“当为明人之作毫无疑问”,其具体时代“相当于明万历至天启时期(1573—1627)”,所画地点应是明代南京“秦淮河往北过三山街的内桥一带”。

周安庆认为,此图描绘的空间,是从城南内桥开始绘起,随着街市由北向南、朝着三山街方向延伸,抵达“十里秦淮”河畔后结束。

《上元灯彩图》上,元宵节当天,从内桥往南,沿途店铺毗连,家家张挂五颜六色的灯彩,顾客盈门且生意兴隆。街上,官宦贵人骑马乘轿,仆人手执伞盖和扇相随;平民百姓三三两两结伴而行,熙熙攘攘,热闹非凡。图中的达官贵胄大多穿袍戴帽,举止端庄体面。有的男子甚至脚穿红鞋,此举在晚明时期有些富人当中较为流行。年轻女性衣着鲜亮,满怀愉悦,成群结伴外出观赏,尽情展现青春魅力。在“男尊女卑”观念主导的封建社会中,此景反映了当时南京社会的开放程度及女性自身意识的觉醒。总之,各色人等趋之若鹜,就是图个“闹元宵”的热闹和欢乐。

《上元灯彩图》画卷的中心是制作精湛的鳌山巨灯,上有传统戏剧人物。其周围聚集了不少观者,挤得水泄不通。两位灯彩艺人用竹竿挑着不同形状的灯彩在街上叫卖,引起不少游人关注。一些孩童手持灯彩玩灯取乐,相互比试谁的花灯更好看。如今人们熟悉的荷花、菊花、南瓜、石榴、鱼虾、螃蟹、蟾蜍等花灯在画中应有尽有,龙凤、麒麟、鳌鱼、大象、骏马、狮子、松鼠、兔子等灯彩形象生动,此外还有不同形制的宫灯、纱灯、几何造型灯和走马灯。一条张牙舞爪的金陵龙灯形象逼真,细看可见龙身是由若干个灯笼相连而成富有创意。

两位卖艺男子正在街上卖力地表演功夫,旁边围满了观众,似乎还能隐约听见人群中传来一阵阵的掌声与喝彩声。有个男孩兴奋地点起了烟花爆竹,“噼里啪啦”的鸣响让旁边几个小伙伴看得乐坏了,一位稚童有点胆怯地躲在了哥哥的身后。整个南京城南,火树银花,流光溢彩,渲染出元宵灯节的喜庆欢乐氛围……斑斓缤纷的灯火编织着欢乐祥和、喜庆迷人的美好梦境,金陵街市风貌与节俗风情尽在图画中。

周安庆介绍,除了各种彩灯,《上元灯彩图》还如实描绘了元宵节市面上的各种售卖字画、书籍、家具、盆景、花木、奇石、鱼虫、宠物甚至雨花石的店铺和摊位,让逛花灯的人们既能赏花灯,又能逛“市集”。可见,利用节日“人气旺”的特点,开设集市,售卖各种商品的传统,古已有之。

图中各式家具品种繁多,如桌、凳、案、几、台、架等,屏风上则绘有山水画等图案,而仅椅子就有圆椅、躺椅、帽椅、根椅等多种。所售家具做工精致,有些看似紫檀木所制,有的家具上镶嵌着大理石,以增强美感。画中人物除了观灯,还纷纷走进店铺,或欣赏字画,或把玩古器,鉴定赏玩、争相购买。一些挑担小贩也来到街上凑热闹。有位销售乐器的摊主为了招徕顾客,竟然弹起了三弦。

有意思的是,专家还在图上发现了两个佩戴眼镜的市民,正在观赏奇石和从海外而来的红珊瑚。这也不算奇怪,因为眼镜是15世纪末西方进入大航海时代以后传入中国的“舶来品”。在明代经济富庶且文脉深厚的南京城,佩戴眼镜的读书人并不少见。

“东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”南宋词人辛弃疾的《青玉案·元夕》对元宵节热闹画面的经典描写,可在这幅《上元灯彩图》得到一一印证。可惜的是,《上元灯彩图》的作者已不可考,但从图上人物形象千姿百态,栩栩如生来看,这位作者极有可能是一位深厚生活底蕴和细致入微观察力的民间画工。

周安庆说,《上元灯彩图》图卷中灯彩描绘细腻优美,真实地再现了南京民间花灯艺人的才智绝技和丰富的想象力,是研究明代灯彩艺术的珍贵文献资料。也说明了,自明代开始,秦淮灯彩之盛就已经天下无双,名不虚传。今年的“秦淮灯会”也充分从这幅画作中吸取历史元素,设计了“《上元灯彩图》非遗艺术展区”,可以视作对《上元灯彩图》这一文化遗产的有效利用和对南京秦淮观灯传统民俗的生动传承。

新华日报·交汇点记者于锋