齐鲁晚报·齐鲁壹点记者李静刘志坤张頔孙佳琪

“杭州六小龙”这股飓风仍在继续。其中,备受关注的杭州机器人产业发展现状如何?杭州的创业土壤是怎样的?齐鲁晚报·齐鲁壹点记者来到杭州,专访浙江省机器人产业发展协会秘书长、浙江大学机器人研究中心副主任宋伟。或许,从中能够得到一些启示。

机器人产业多点开花

这次采访,我们约在一家星巴克。宋伟刚刚跟他的博士生完成交流,在这里,他经常会与“杭州六小龙”之中的云深处科技、宇树科技的创始人来一场关于机器人的思想碰撞。

杭州的机器人行业起步于21世纪初。2017年浙江省率先发布全国首个“机器人+”行动计划,到2023年又密集出台人工智能、元宇宙等未来产业政策。

今年春晚,宇树科技人形机器人的秧歌舞,“扭”进了很多人的眼里。此外,云深处也从四足机器人领域开始拓展人形机器人赛道。

区别于四足机器人,近两年人形机器人技术的发展十分迅速,进入了人形机器人商业化的阶段。

宋伟团队也从2018年底布局人形机器人领域。为什么选择这个高难度的方向?“我们认为,对人形机器人的关键技术进行攻关,就可以去赋能到其他形状的机型上。”

另外,他认为人工智能、大数据等新技术对人形机器人的影响很大。“有了人工智能的大脑之后,必然需要一个身体,这也让人们看到更多可能。人工智能和机器人的硬件是交互迭代的。”他还举例,云深处的四足机器人山猫可以在复杂的山地上做酷炫的动作,要想有更大突破,就要提升硬件。

宋伟团队研发的机器人乐队,对手的灵巧性要求很高,这就意味着核心器件的设计面临巨大挑战。目前,他们正在对技术进行攻关,以期机器人能理解曲谱和周围环境信息,甚至跟人合奏。此外,宋伟还希望降低成本,达到让老百姓喜闻乐见、雅俗共赏的效果。

宋伟认为,浙江省机器人产业链是比较完整的,从核心零部件、传感器、整机等都有不同代表性企业。诸多因素的助力,使得浙江省机器人产业多点开花。

未来,杭州机器人产业将迎来哪些突破性进展,哪些应用场景会率先落地?宋伟认为,一类是特殊场景,环境恶劣,量不大但亟需,需要替代人工进行作业。再一类,比如机器人在春晚跳舞,文化、娱乐、教育等领域可能落地相对快速。

扎根肥沃土壤,引发集体效应

机器人、人工智能行业,为何在杭州发展迅速?在宋伟看来,“杭州六小龙”的火爆,可能是有集体效应。

宋伟分析,从产业发展的角度来说,这六家公司一直在自己的方向上坚持。另外,这并非“忽如一夜春风来”,而是因为杭州的创新土壤足够肥沃。

这六家公司的有着一些共同的标签,都属于机器人、人工智能等科技行业领域,都属于民企小微企业,投入大,周期长,未来收益不确定性高。

宋伟认为,政府的眼光比较长远,对于新技术的包容性很强,他们下定决心,敢于投入。除了敢,他们还愿意去帮助和扶持企业。企业曾在网上给杭州起过一个“雅号”——拎得清的小透明。“有事就服务,无事不打扰。”

去年,宋伟团队和余杭区共建海创人形机器人产业创新中心,从构想到落地,仅4个月时间。他说,之所以选择余杭区,一是区位优势,这里离浙大近,还有阿里的人才积累;二是余杭的扶持细节。创新中心成立后,会有招商、人才、征信等相关部门上门指导。

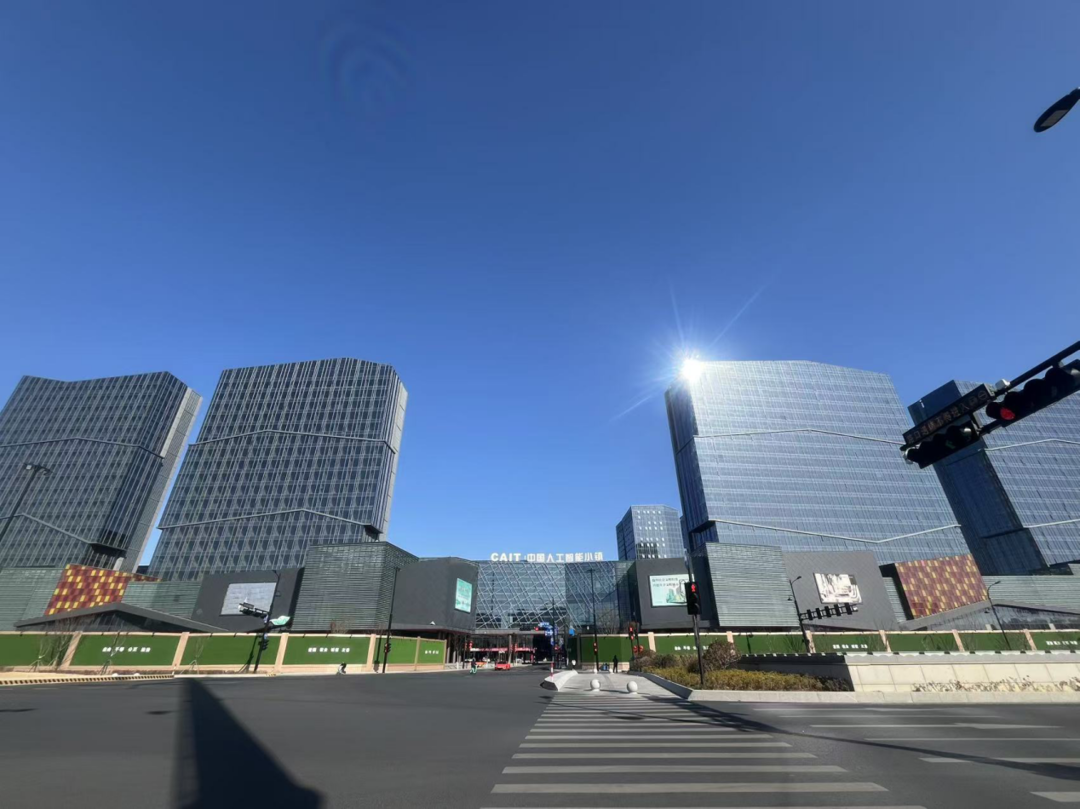

他还提到,创业园担当着重要角色。“杭州六小龙”就散落在这些星罗棋布的创业园中。比如,游戏科学位于艺创小镇,强脑科技位于人工智能小镇。在创业园里,企业之间会形成产业链上下游关系,便于交流合作。

一个理想的园区具备怎样的素质?“要避免同质化的问题,主题要鲜明,避免大杂烩。”

宋伟认为,通过一个行业或者一个主题,聚集一批企业,产业链上能够协同,利于大家发展。以一个机器人园区为例,首先是产业链上的相关企业来做布局,并且引入科研机构,再者就是专业化运营。这是高科技的园区所必备的,也是生命力所在。

“人来了,客户就会来,影响力也会来。”据宋伟介绍,创新中心现在孵化的企业已有七八家。

个人和时代命运的悄然交织

城市、产业的竞争,本质是创新人才的竞夺。而高校是创新人才最主要的策源地。

“杭州六小龙”的创始人中,有五个人毕业于浙江的高校,其中有三位毕业于浙江大学竺可桢学院。2000年,浙江大学竺可桢学院正式成立。这个由浙大(工科)混合版演化而成,以老校长名字命名的浙大最强学院,奉行的是精英教育,为全球培养工科为主的行业领军人才。

而他们当时的选择,个人和时代的命运悄然交织,在如今与行业风口撞了个满怀。

宋伟还有另外一重身份,他还是浙江大学机器人研究中心副主任。对于创新人才这方面,更是深有感触。他告诉记者,在浙江大学读书的时候,他就常常看到校园里会有名企老板来寻找相关领域的学生、老师。

高校对于杭州的人才输出作用十分突出,有数据显示,浙大毕业生的创业率是全国第一。他们乐意加入创业公司,这便是浙大学生骨子里的“爱折腾”基因。此外,浙大校友比较团结,他们通过校友平台进行交流合作。学生可以创业项目替代毕业论文,教师保留教职参与企业运营。

从政府角度来讲,吸引人才,杭州都是直接出手,不光是提供科研投入,而且在住房等配套措施上也很下沉。

这些高校人才除了流入科技公司,还有一部分进入到政府部门。如何把人才招过来,留下来,那就要求他们有专业能力,了解这些赛道,然后嘘寒问暖,关键是帮忙解决问题。

由此,以浙江大学、西湖大学等高水平大学和之江实验室、良渚实验室等省实验室为锚机构,杭州提出构建环大学、环科创平台创新生态圈,引导创新资源在区域内高浓度聚集、高频次交流,形成“学科+平台+产业”的杭州模式。

宋伟说:“由于诸多因素,这些企业在各自领域不只是崭露头角,应该是角露出很高。这也就是为什么有‘杭州六小龙’。真要挖掘的话,可能还有更多。”