《云裳华服衣生活》,夏燕靖著,北京大学出版社2024年10月版。

旗袍的改制经历了两个阶段

张爱玲小说《更衣记》开篇写道:“如果当初世代相传的衣服没有大批卖给收旧货的,一年一度六月里晒衣裳,该是一件辉煌热闹的事罢。你在竹竿与竹竿之间走过,两边拦着绫罗绸缎的墙——那是埋在地底下的古代宫室里发掘出来的甬道。你把额角贴在织金的花绣上。太阳在这边的时候,将金线晒得滚烫,然而现在已经冷了。”《更衣记》几乎从清朝写到五四,这一阶段中国女性服饰发生了根本性的变化,那是由“传统”到“现代”的历史变革。

随着封建制度的消亡,大量新思想涌入中国,人们的日常生活发生了极大的改变。女性服饰异彩纷呈,愈加多样化。其中最具代表性的便是旗袍,它最先在知性女士中流行起来。张爱玲认为旗袍之所以流行,因为它是新时代女性追求男女平等的标志。然而,民国初年的旗袍依然“严冷方正”,有着明显的清教徒式风格。之后,伴随着“新政”推行,改革婚姻陋俗、禁缠足、兴女学,女性社会地位发生变化,主动提出要改变服饰的形制,上海十里洋场的时髦女性皆流行穿改良旗袍,改良旗袍将女性的身体曲线体现得淋漓尽致。

所谓“改良旗袍”,虽源自清代旗人之袍,但与后者的风格迥异。旗袍的改制经历了“经典旗袍”到“改良旗袍”两个阶段。第一个阶段主要采用中式直身平裁,还结合了西方的开省道等工艺,旗袍因此更加修身。省道工艺源自欧洲,早在13世纪末欧洲人便开始在服装裁剪中用省道,使服装更加合体。民国时期开省道裁剪的方式开始流行起来,改良旗袍的新结构和新样式由此呈现。第二个阶段虽保留了旗袍的基本款型,但韵味截然不同,以西式裁法为主,装袖、装垫肩和拉链等工艺使旗袍更加时尚和性感。由此,改良旗袍成为大批追逐时髦的女性的心头好。

卷云纹绸倒大袖旗袍。《云裳华服衣生活》插图。

20世纪30年代的改良旗袍将女性优美的体态展露无遗,这一款式趋于稳定,并在沿海各大都市流行开来。张爱玲笔下穿旗袍的女子姿态各异,或娇艳妩媚,或哀怨冷艳,她多是依据改良旗袍的样式来描写的。比如,小说《色·戒》一开头,就给了王佳芝一段近乎细碎的时装秀描写,“电蓝水渍纹缎齐膝旗袍,小圆角衣领只半寸高,像洋服一样。领口一只别针,与碎钻镶蓝宝石的‘纽扣’耳环成套”。

在李安的同名电影里,汤唯将这一装束展现无遗,几乎完美地体现出东方女性的美态。汤唯身着改良旗袍,凸显出腰际线的美,笔挺的装束看起来精神百倍,且又有古装遗韵。影片《色·戒》中共出现了27件改良旗袍,把旧时上海女子的风情展现在观众面前,上海这座城市彼时的风华也因此重现。另外,说起民国时期的改良旗袍,王家卫的华丽影片《花样年华》自然拥有一席之地,张曼玉在影片中演绎的23件“旗袍秀”,可谓精彩绝伦,始终吸引着观众的视线。留声机响起,观众仿佛回到20世纪30年代恍若隔世的前尘往事之中,旗袍与旧时光的明媚女子给人无限遐想。

《花样年华》(2000)剧照。

清代旗装与民国改良旗袍的主要差异可以归纳为四点:第一,旗装将身体藏在其中,特别是晚清的旗装大多宽阔肥大、版型平直;民国改良旗袍则是收腰开省的形制,展现出身体曲线。之所以出现这种差异,与两个时代的观念有关。清人的旗装是封建社会礼法森严的观念体现,服饰表达较为含蓄,因而旗人女性的身形往往被隐藏在层层衣衫之下。民国时期,西方新思想传入中国,新女性要求解放身体,改良旗袍随之产生而大受欢迎。第二,旗人女性的袍子里面常穿着长裤,有时袍子下面还会露出带有刺绣的裤脚;民国改良旗袍则在内里搭配短式衣裤,并且女性穿着丝袜,开衩处腿部若隐若现。从衩下露裤到衩下露腿的变化,可以看出不同时期观念的变化。民国时期有的改良旗袍的衩开得几乎高至臀下,并且把腰身裁剪得极为紧窄,双腿从开衩处隐约露出,观者只觉轻盈自在,可见当时对女性衣着行为的约束极大地降低了。

第三,旗人之袍多为厚重的提花织物,装饰华丽烦琐;改良旗袍则多采用轻薄的印花面料,装饰朴素简洁。此外,旗人之袍好用花边装饰,甚至到了无处再加装饰的地步。民国改良旗袍则主要依靠面料纹样作为装饰,去繁就简,省去了镶滚等繁复装饰。第四,旗人之袍有着鲜明的等级制度,穿着要求依古制;民国改良旗袍则趋向大众化、平民化,不再过分强调等级身份,仅是代表个人消费能力和审美取向的衣着装扮。总之,民国改良旗袍已经显露出女性的曲线美,甚至出现了欧陆风情的改良旗袍,这种“奇装异服”在1929年被国民政府确定为国之礼服,可见其有多受时人的爱好。

20世纪30年代《良友》画报上穿着“扫地旗袍”的民国女性。《云裳华服衣生活》插图。

20世纪二三十年代,在上海掀起了改良旗袍的流行热潮,无论是社交名媛还是高知女性,无论是演艺巨星还是平民百姓,很少有女性不热衷于改良旗袍。究其原因,主要有两点:一是沪上名媛产生了服饰西洋化的设计需求;二是经过裁缝的巧手,上海的改良旗袍款式、衣料、花色变化多端,将海派风情展露无遗。张爱玲笔下的改良旗袍就有多种类型,有织锦缎丝的,有稀纺袍面的,有镂金碎花的,还有黑平缎高领无袖的,有华丽高雅的,有轻盈妩媚的,等等。旧时上海的改良旗袍早已深深地烙印在世人的记忆里,岁月的遗韵、流年的陈香、生动的苦涩,仿佛都能真真切切地被嗅到。

《花样年华》(2000)剧照。

至于说到改良旗袍的爱好者,当数民国影星胡蝶,并有胡蝶旗袍推出。在成名电影《姊妹花》中,她一人饰两角,将两个身份悬殊、性格各异的女性演绎得鲜活生动。影片中她身着各式改良旗袍,这些旗袍对于胡蝶塑造形象和角色功不可没。由于影星和名媛的特殊身份,她一直出现在大众的视野中,受人迷恋与喜爱,成为大众追捧的对象。胡蝶曾代言过服装以及其他商品,广告里的她常穿着一身改良旗袍,婀娜多姿,丰润妩媚。她对于大众无疑具有时尚示范的作用,也在迎合大众的消费需求。创刊于1948年的《展望》周刊是中华职业教育社创办的一份教育刊物,但为了满足消费者的需要,也曾将胡蝶作为《展望》的封面女郎推出。在胡蝶与第二届奥斯卡金像奖影后玛丽·碧克馥的合影中,胡蝶身着改良旗袍,外套披肩大衣,这是20世纪三四十年代上海名媛的典型装束。胡蝶最爱短式的改良旗袍,其长度约到膝盖下一点,袖子在肘上,露出小腿和小臂。她喜欢在短旗袍的下摆处做一个长三四寸的蝴蝶褶衣边,袖口处也做这种蝴蝶褶,因“蝴蝶”与“胡蝶”谐音,这款旗袍也被称为“胡蝶旗袍”。

胡蝶的旗袍形象。《云裳华服衣生活》插图。

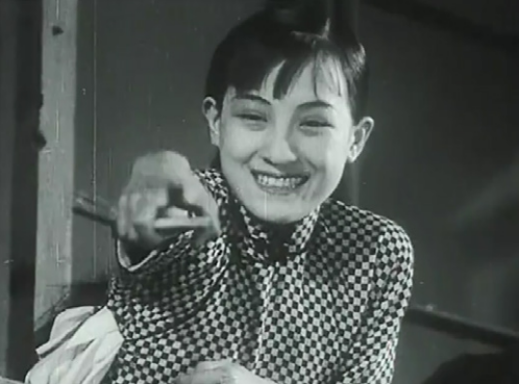

继胡蝶之后民国年间的另一位著名“影后”周璇,也钟爱修身剪裁的改良旗袍,她扮演的绝色丽人成为一个时代都市独立女性的象征,而她的扮相也与改良旗袍完美结合。在极为彰显气质的旗袍装束下,周璇的淳朴、健康、活泼不同于过去流行的柔弱、纤细的女性病态美,其释放出的自然美更成为周璇扮演的新女性的风情所在。镜头中的周璇穿着端庄优美的深色旗袍,在领口、袖口以及裙身上点缀精致的刺绣,凸显优雅、低调、大方的独特气质。而旗袍的修身剪裁突出了身体的曲线美,这是新女性的极大魅力,更接近大众审美所接受的形象。

电影《马路天使》中的周璇。《云裳华服衣生活》插图。

在影片《马路天使》中,周璇饰演的女主角小红身着旗袍,显现出其特有的单纯、质朴、善良,征服了观众。我们可以用“旖旎摇曳,沁入人心”来形容那些黑白影像中周璇一直以来的纯美气质。依此,我们不难发现在20世纪30年代末,改良旗袍引入西方开省道裁剪工艺后更加合体修身,比如紧身无袖旗袍时髦摩登,光裸的腿部在旗袍前摆下部开着小衩的缝隙里若隐若现,性感妩媚。而同时期,杭穉英所描绘的大量琵琶美女月份牌中的女子也是身着无袖长摆旗袍,与周璇剧照中的旗袍款式如出一辙。由此可见,周璇不仅是万众瞩目的电影明星,同时还走在时尚前沿,并且极好地迎合了大众的审美意趣。

本文选自《云裳华服衣生活》,已获得出版社授权刊发。

原文作者/夏燕靖

摘编/何也

编辑/张进

导语校对/赵琳