50年前,我在辽南乡下插队,开始往来于山水之间。最初是护青,带着一把镰刀,在果园与玉米地边走来走去,以防快成熟的庄稼受损。那时候我有一位同伴是大连人,他们全家响应号召迁居于此,已经有多年了。他的年龄与我相仿,每日带我在复州河的两岸巡逻,使我很快熟悉了村子里的沟沟岔岔。这位朋友对花鸟草虫颇为敏感,对许多草木的名字都记得清清楚楚。有时候我们坐在山上的果园里闲聊,望着远处的海和山脚下一望无际的青纱帐,周围弥漫着各类草的气味。他喜欢学各种鸟叫,嘴里含着一片叶子,能发出麻雀、燕子、猫头鹰的叫声。他对于牛、马、毛驴的习性也颇熟悉,教我如何驾车、怎样骑马。令我惊异的是,他喜欢玩蛇,将草丛里发现的青蛇放在口袋里,带回家里去养。我觉得同伴的喜好有点怪异,在寂静的乡下,我常常无所事事,他的内心却是轰响的。

可惜我的趣味一直不在卉木丛林中,能识别的林木、野草数目不多,而内心的寄托也不在那里。不久后,我到县文化馆工作,与乡下基本隔绝了。不料身边的同事热衷于草木之学的也有几位。其中有位老师是美术组的,他专门画各类植物,且对于山野之物醉心不已。星期日,他总要到郊外跑跑,平时也喜欢下乡,几乎把全县的山山水水走遍了。这些对于我都没有什么吸引力,我那时候喜欢各种新涌进的文化思潮,以为花花草草离思想很远,自然也没有领悟到其间的道理。

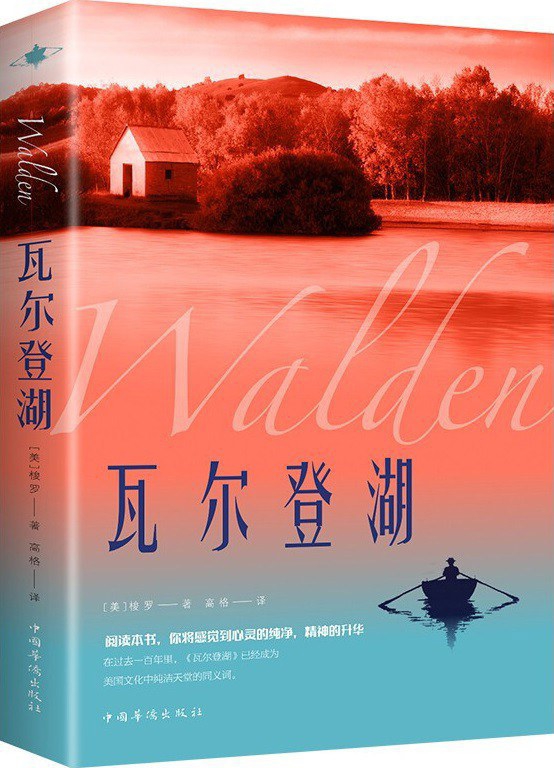

父亲那时候被下放到农场工作,整日忙于马铃薯栽培试验,见我对山野之物无感,就批评我缺少好奇心,并说,你这样的状态成不了作家。我那时候好高骛远,以为土地里的感受对于生命的意味有限,待在乡下好似浪费了青春,以为回到城里才有意义。后来我到了省城读书,又到北京做了编辑,广阔天地于我越来越远了。直到有一年偶然读到梭罗的《瓦尔登湖》,我才恍然大悟,自然界其实也是一本大书。我们以为与己无关的存在,含着诸多世间的秘密。但是我在年轻的时候,对此从来没有领悟过。

《瓦尔登湖》启发了许多人。作者从自然中寻觅纯音和美质,也映衬出人的存在的明暗。只要看爱默生、怀特等人对于梭罗的评价就可以感到,那种以自然为师的态度殊为难得。而国内的作家能够写类似文章者甚少,直到苇岸先生出现,情况才有了一丝变化。

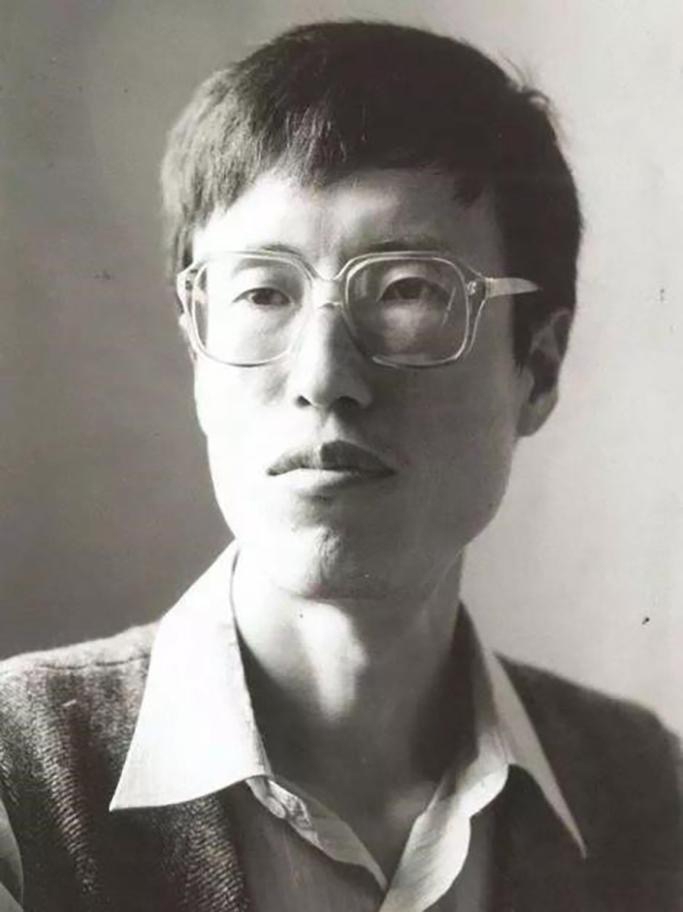

我在北京日报做编辑的时候,就听说过苇岸的名字,但没和他见过面。我的许多朋友都和他有过交往,且联系密切。他去世后,我读到他的《大地上的事情》,便觉得有意思得很。他的所遇所感有着寻常人没有的深意,常人在自然中缺失的体味,他都保留了下来。

苇岸于1960年生在北京昌平,到人民大学读书后又回到故土。他最初也是诗歌写作者,自从诗人海子向他介绍了《瓦尔登湖》,苇岸才意识到梭罗的路是可以继续走下去的。但苇岸的散文出现在文坛时,阅读的人并不多。直到1997年他去世,其作品才在文坛引起广泛注意,《大地上的事情》一版再版,声誉颇佳。他的写作并不灵巧,有时候显得笨拙。但因为脱离了喧嚣的都市,写的是乡下的鸟虫和落花流水,其中别有一番意境。那些不是古代山水小品的复制,更多是受到法布尔、塞耳彭和梭罗的影响,写的是现代目光下的山野春秋。

《大地上的事情》是他生前最为用力写下的篇什,以往的许多北京作家的帝都气息在他那里消失了。他沉浸在对于自然风景的描述中,对于寒来暑往、对于飞鸟昆虫,都细致观察和记录。但那些并非不食人间烟火的孤傲隐逸,从中时时能够感受到作者的忧患之心和内省意识。看似是对远离尘世的静谧田园的描摹,其实内在于心的人间情怀无所不在。

苇岸的笔下恢复了乡民对于天地的感受,太阳、星空、原野,无处不在的神秘的自然规律令人着迷。他的观察体验是带着诸多联想的,比如日出的过程有一个缓慢的升动,而日落却显得很快。于是他感叹:“世界上的事物在速度上,衰落胜于崛起。”当看到一只在上空盘旋的鹞子,田野上过往的繁荣之景便浮现在脑海。那些在农田里劳作的人才是最该被尊重的一族,他无奈地说:“但是,在这个世界上,有一部分人,一生从未踏上土地。”他把许多时间花费在对于天气、水文和山脉的凝视上,外在于人的世界的存在,其起落来去的过程可能比社会风云给人的启示更大。比如大雪落下来时,他认为大地被赋予了一种神性,“雪驱散了那些平日隐匿于人们体内,禁锢与吞噬着人们性灵的东西”。这种美学与古代的传统不无关联,说明旧式伦理在他那里也是根深蒂固的。比如在张家界看到流动的清水时,他便顿悟,孤立的水滴就是死亡,“故每个水滴都与生俱来地拥有一个终极愿望或梦想:天下所有的水滴都汇聚在一起”,由此也令人想起古人的大同之梦,虽然角度不同,而由自然而联想到人间的文字,其实贯通了古今相似的哲思。

在许多细节的表现和物与人的对比里,作者的启蒙本色和知识人的使命意识也偶能见到。这些虽然并不清晰,有时候转瞬即逝,但看得出作者远离闹市的孤寂生活,未必都能忘怀于20世纪80年代形成的思想。他在麻雀那里感受到普通而伟大的一面,麻雀乃鸟类中的平民,看似寻常的存在,却与人类的生活最近,他还说在麻雀世界里“获得了一种法布尔式的喜悦和快感”。他称杜鹃是“羞怯的、庄重的,令整个田园为之动容的歌手”,而云雀和夜莺“它们的体羽的确有点像资本主义时代的那些落魄的抒情诗人的衣装”。苇岸一再写到啄木鸟,被它的声音所吸引,他动容地写下这样的文字:“啄木鸟一般被人们喻为树木的医生,而我更多想到的是被陀思妥耶夫斯基称作‘漂泊者’的俄罗斯历史上的知识分子。”所以,我们也有理由可以说,苇岸在昌平乡下的所见所思,无不与时代进行着一种对话。只不过,他是在远离了尘世的地方思考意义。就审美而言,这位久居乡下的人贡献了自现代白话散文以来未有过的图景。

我读苇岸的文章,总在想象着他行走在田地里的样子:蹙着眉头,偶带微笑,目光亮亮的。说他是行吟的诗人,也未尝不对。苇岸的作品充满了寂寞之感和强烈冲出寂寞、与天地同体的渴念。他的行文从翻译体里获得启示,并无一般辞章那么平直。他喜欢短小的句子,在和缓的叙述里也有急促的停顿,而幽思往往就在那停顿的瞬间涌来。他很少有宏大叙述的野心,作品多为笔记式的短章,乃偶遇中的随感,并无逻辑的统摄。这些碎片式的体悟,也如人在世间不断转换目光时的刹那间的记录。但他没有让自己消失在云雾之中,而是不断从田埂、从林木中走出,给五彩缤纷的世界赋予人的关怀。

我曾在苇岸的故乡昌平生活过六年多。对于他去过的许多地方,我也略微熟悉。有时候我从沙河大桥走过,想起他与海子当年在此闲谈的往事,感到那消失的瞬间并未远去,它们都弥散在两人通透的文字里。中国的读书人迷于书本的辞章,错过了对于天地间隐秘的领略。我们过去有山水诗,但也限于自娱,似乎很少追问万物的所来所去,至于碎石、野草、山泉、杂树,能够进入形而上领地的意象也少,至多是一种装饰,无法由此看存在的奥义。大地上的事情也是人的事情,借此可内省过往、以推未来。

从梭罗到苇岸,给人的提示甚多,抵达澄明之境者当有另一种慧觉,那需要从俗音所缠的语境走出,心得通达。