海鲈鱼种苗难题被攻克,实现白蕉海鲈种苗本地产业化繁育完成零的突破!2月18日上午,中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园国家海水鱼产业技术体系示范基地揭牌,标志着白蕉海鲈产业正式迈入国家级平台支持的新阶段。首批300万尾自主研发的本土优质海鲈鱼苗完成现场交付,白蕉海鲈种苗本地产业化繁育取得历史性突破。

海鲈种苗繁育难题制约产业升级

白蕉海鲈作为珠海首个国家地理标志保护产品,在斗门的养殖面积超3.9万亩,年产量占全国60%以上,是珠海市农业产业的重要支柱。对于海鲈鱼而言,种苗如同核心芯片般重要,然而长期以来,本地的海鲈种苗繁育一直依赖外省供应,面临着对外部资源过度依赖、种苗质量不稳定、病害问题突出和溯源体系不完善等瓶颈问题,一定程度上制约产业升级,成为亟待解决的技术难题。

“任何一个行业,特别是在农业养殖业,如果种苗源头不掌控在自己手里,对整个行业的创业发展都是不利的。”对于白蕉海鲈产业中心董事长林卿叶来说,这种如鲠在喉的感觉今天终于得以释放,在揭牌仪式上,她欣喜地透露,斗门已实现海鲈种苗产业化培育突破,不仅为珠海的海洋经济发展注入了新的活力,也为全省乃至全国的海鲈养殖业带来了新的希望。

国家海水鱼产业技术体系是农业农村部、财政部2008年首批启动并在“十三五”期间扩容调整建设的50个现代农业产业技术体系之一,由国家海水鱼产业技术研发中心和综合试验站两个层级构成。中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园国家海水鱼产业技术体系示范基地的正式成立,标志着国家海水鱼产业技术体系与示范园建立长期合作关系,双方将通过“科研院所+产业技术体系+基地”,为白蕉海鲈产业转型升级提供强有力的科技支撑,推动产业向规模化、标准化、品牌化方向发展。同时也标志着白蕉海鲈产业正式迈入国家级平台支持的新阶段,开启了与高校专家资源共享、协同发展的新征程。

攻克“拦路虎”重塑“基因图”

摆在面前数十年的“生育难题”,斗门养殖户希望得以破解。同样,政府部门也一直在不断努力。

早在2023年年初,斗门区提出,要从产业布局、种苗培育、机制创建等方面入手,通过推动种苗繁育基地建设,实现种苗工业化生产,规模化繁育,进一步健全白蕉海鲈繁育产业体系,塑造安全优质形象,打造精品白蕉海鲈品牌。

为突破瓶颈,实现三产融合发展,斗门区与市国资携手打造示范基地,旨在“筑巢引凤”打造引才平台“聚才引智”引领创新发展,形成政产学研交流平台,从而攻克海鲈种苗对外依赖和产业链不完善等问题。白蕉海鲈产业中心迅速联合南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、国家海水鱼体系专家,珠海市现代农业发展中心,斗门区河口渔业研究所,一支本土产业化育苗团队,应运而生。

然而,起步就遇“拦路虎”。据白蕉海鲈产业示范园种苗繁育中心技术负责人陈立明回忆:“首期试验因遭遇天气突变,全军覆没,团队一度受挫。”陈立明分析,缺高浓度盐水、天气多变、气温偏高、饵料不足、培育成本高,是多年来本土培育难的核心原因,需逐个突破。

首轮失败后,团队迅速总结经验,查阅大量数据、照片,并进行了反复对比研究,并积极与科研团队共同进行学术探讨和交流。经过不懈努力,最终找到真相——原来,是气压的剧烈变化导致了种苗的死亡。这一发现为团队攻克难题提供了方向。

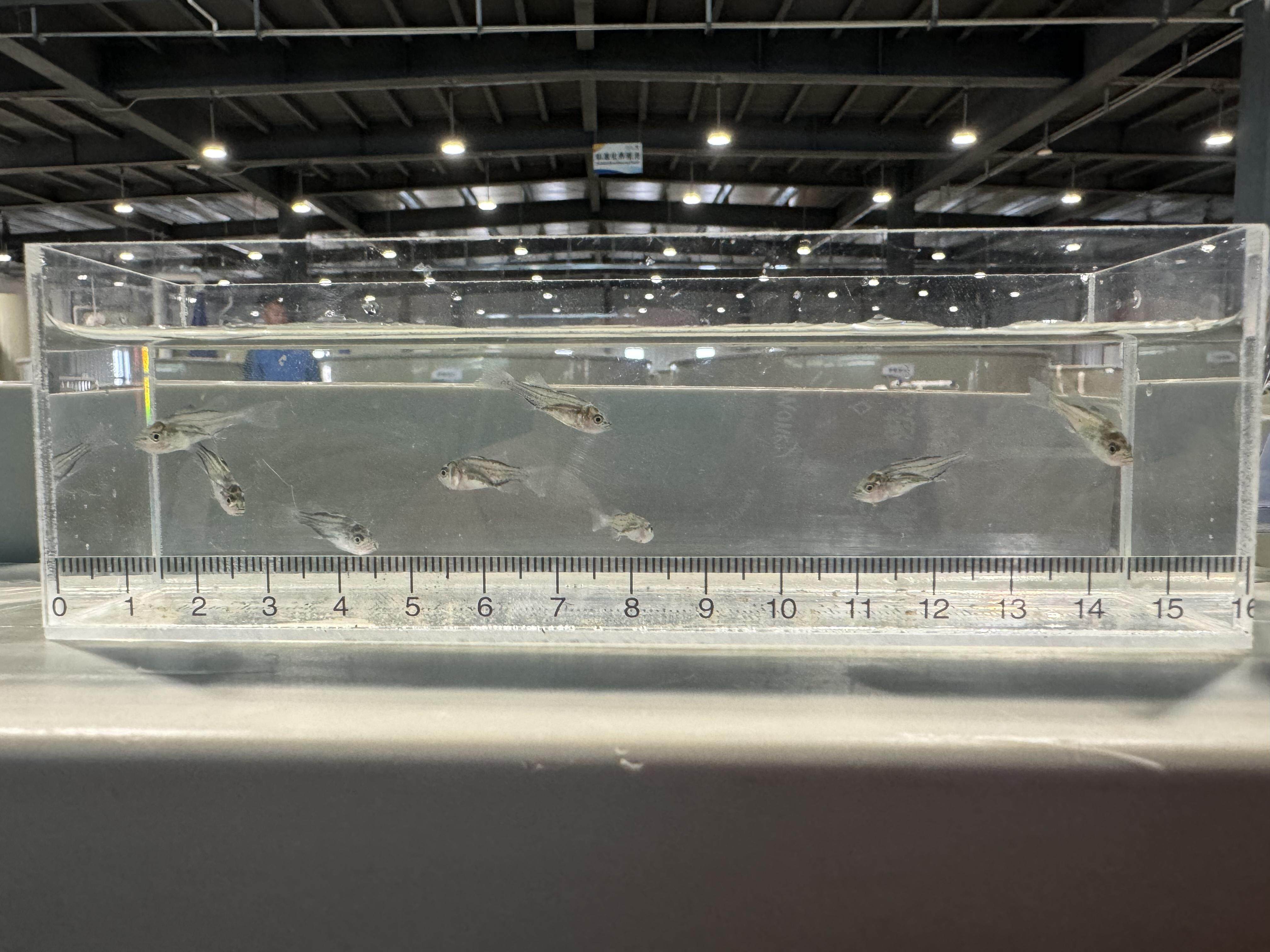

针对饵料不足、孵化温度高等问题,团队逐项突破。对水温、溶氧、PH等关键参数实时调控;建立盐水池,保障孵化条件;反复测试调整水位,使得鱼苗各阶段发育都在最舒适环境;自主培育饵料,实现饵料替换,实现培育过程的稳定性和可控性。截至目前,团队已成功本地培育300万尾鲈鱼种苗。

“突破了技术关口,海鲈的基因片段中自然而然增加了珠海斗门的片段。”陈立明表示,“海鲈本地化后,可实现育种—选种—优种,逐步提升品种质量,谱写海鲈的‘进化论’。”

交付首批鱼苗实现全程溯源

随着基地的落成,珠海白蕉海鲈产业中心有限公司将自主研发的首批300万尾本土优质海鲈鱼苗交付给广东渔泽原农业科技有限公司,颇具意义,标志了本地化种苗从科研试验到市场化的对接。

该公司董事长唐锦同接过从种苗繁育车间里“出生”的鱼苗,满心欢喜:“斗门成功实现本土育苗,让很多养殖企业和养殖户为之振奋。以前我们鱼苗都得从外地买,不但运费高,损耗也大。如今,有了示范基地本地孵化,成活率能从不足六成提高到八成以上。按成本测算,这300万尾起码可以省20到30万元。”

斗门区农业农村局局长黄海华知道,本土培育种苗,完成销售交易,背后的重大意义。他说,海鲈养殖在斗门已有30多年历史,种苗一直受制于省外。种苗繁育本地化有助于稳定农业产业结构,保障农民收入,对本地农民养殖和村集体经济都是良性的价格保护,更有利于形成稳定的农业产业结构,有望打破“三年一坎”的海鲈市场“周期律”,扩大白蕉海鲈及其深加工产品的销售半径。

《国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》明确提出,加快育种创新,深入实施种业振兴行动,构建与食物开发相适应的种业创新体系。在此背景下,陈立明分析,实现本土育苗,种苗运输时间短,应激反应少,将大大避免药物的使用。与此同时,培育过程使用的饵料实现自培可控,将大大降低病毒携带率,提升种苗成活率,将实现全流程可溯、质量可控。

对斗门本次取得的突破,中国水产流通与加工协会海鲈分会会长、中国海洋大学水产学院教授温海深充满期待:“这对保障鲈鱼产业良性持续发展,具有重要意义。在此基础上,将加快推动海鲈‘陆海接力’等养殖试点项目。与此同时,项目的成功,离不开政府、国企、科研机构多方联动,为实现科技农业,打造了很好的样本,示范基地成立后,计划将全国多项水产科研成果成功引入斗门,将斗门产业优势成功转化为技术优势。”

据悉,中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园国家海水鱼产业技术体系示范基地具有“工厂式”的种苗繁育场景,并设有完善的室内种苗繁育车间、室外标准化养殖示范鱼塘和实验室。按满产状态,有望突破年产海鲈苗1000万尾。项目进一步补齐珠海现代化海洋牧场种业的短板,实现海鲈等珠海优势养殖品种苗种自主可控。“接下来,我们还将继续加大研发投入,携手国家海水鱼产业技术体系的专家学者,聚焦亲本储备、良种培育、成本优化等关键环节,进一步提升产业核心竞争力。”林卿叶表示,同时,公司将通过模式推广、平台搭建等方式,吸引更多高端人才投身白蕉海鲈产业发展,助力珠海打造“中国海鲈之都”。

文、图|杨雪薇