潮新闻客户端陈国章

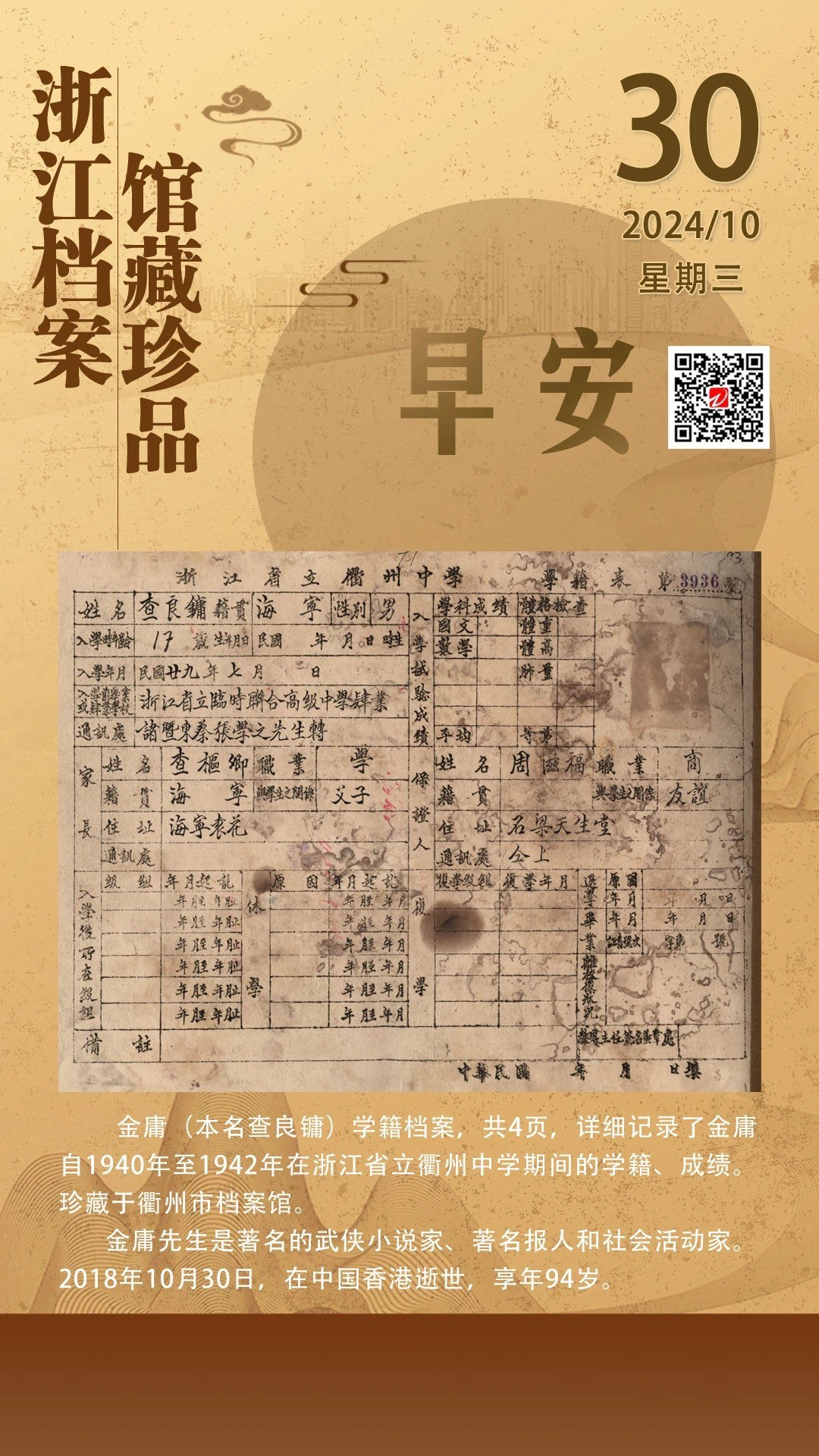

关于金庸(查良镛)先生与陈宅镇的故事,笔者曾写过一篇文章,文中记述了金庸与恩师陈未冬的师生之情。但对金庸在衢州中学求学时,其亲笔填写的“学籍表”中的通讯联系人,陈宅镇的张学之,与其究竟是什么的关系?其背后又有怎样更多的故事?未作深入考证。

面对这段尘封已久的往事,又无法接触到张学之的相关信息,要想写一点东西,确实难以下笔,不写,似乎又觉得难以释怀。

后来,在陈宅镇党委书记周功良、乡人良两位的鼓励和帮助下,几经辗转,笔者联系到了张学之先生在广西、福建、南京的后人,揭开了张学之父子俩与金庸一段鲜为人知的历史渊源。为此,本文就金庸与陈宅镇的恩师陈未冬、张学之及其儿子张许南等密切关系,按与金庸相识的时间次序作一梳理。

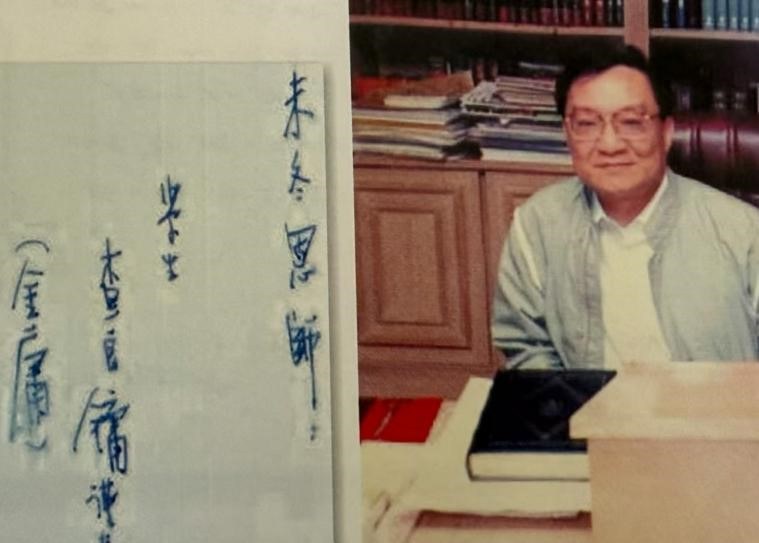

一、金庸的恩师陈未冬

金庸的恩师张光,原名陈未冬,是诸暨市陈宅镇巽溪村人。

他于1930年毕业于省第五中学师范部,在本县各地任小学教员数年。因早期共产党地下工作需要,更名为张春松、张光等。

1937年抗战爆发,张光奔赴陕北,在抗大期间,加入中国共产党。1938年8月抗大毕业后,受组织派遣回到诸暨,经宁绍特委决定,任诸暨县委书记、余上(今余姚及上虞部分)县委书记兼县长和余上自卫队大队长,开展抗日斗争。抗战胜利后随军北上。后又随军南下,全国解放后,任浙江省委组织部组织科长和省委秘书处长等职务。后受沙文汉、杨思一冤假错案牵累,遭遇不公正待遇。

1934年夏季,陈未冬受海宁袁花小学聘请,担任该校五年级班主任,教授国文兼体育教师。查良镛(金庸)就是该校五年级班上的一名学生,听课、做事非常认真,是全班成绩最优秀的一位,特别是作文出类拔萃,写得特别棒。

陈未冬爱惜人才,对他孜孜不倦、倾囊相授。还让他主编级刊《喔喔啼》,小小级刊办得有声有色。为激励他的写作积极性,特地把他的作文本,推荐给《诸暨民报》任职的骆文华。骆文华看了查良镛的作文本,觉得非常不错,选了几篇在《诸暨民报》上发表。

金庸在总结中国教育时曾说过:“在中国,老师教导弟子学生有两种方法,其一是‘言传’,其二是‘身教’。”真是陈未冬对这一位小学五年级的学生的言传身教,激励提携,对他的世界观、人生观的形成和日后的发展起着不可估量的作用。难怪金庸成为大家后,时隔半个多世纪,仍念念不忘自己的恩师。

金庸在与日本创价学会名誉会长,国际创价学会会长池田大作的一次对话中,池田大作说:他欣赏金庸的一些作品里,“重于恩义”的“侠者”。便借此问金庸:“您的恩人是谁?当然有各个不同时期的恩人吧”。金庸大师无不感慨万分地说:“我的恩师,是一位小学五年级时班主任兼国文老师,陈未冬先生。”感恩之情,溢于言表。

“一朝沐杏雨,一生念师恩。”1992年12月8日,金庸先生携夫人林乐怡女士到杭州,特意去恩师陈未冬家拜访。六十年后,师生相聚,百感交集,相谈甚欢。回忆当年的点点滴滴,历历在目,当金庸提到,先生为他改正作文里那几个错别字时,陈未冬不禁大笑,称赞他记性好,并以先生的口吻对他说:“牢记错误是求得进步的要诀……”

1996年11月5日,金庸又临杭州,特邀恩师陈未冬出席晚宴。致辞时,他十分动情地说:“今天我很高兴,在座的有我小学时的老师,他已经80多岁了,给过我很多指教,我很敬重他……”返港前又亲赴陈未冬家,向老师、师母辞别,并毕恭毕敬递上一只装满浓浓情意的信封说:“这是学生的一点点心意,请老师一定收下,实在是不成敬意”。

一位蜚声中外的大作家,一言一行,字里行间,都充满了对恩师的敬意,足见陈未冬先生在金庸心中的地位,也充分体现金庸感恩重情的品质。

二、金庸的同窗知己张许南

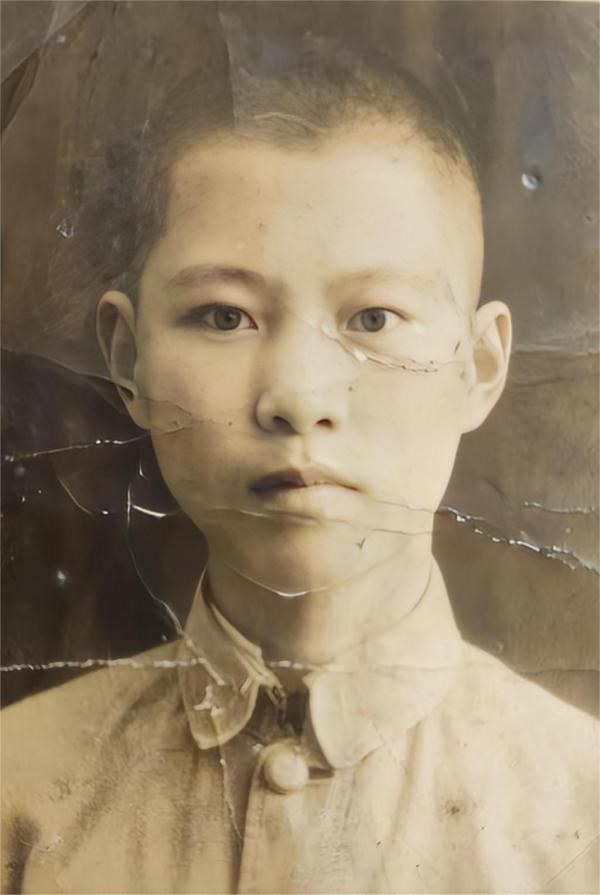

少年张许南。

金庸在与日本池田大作讨论关于何谓“知己”观念时,金庸认为,所谓的“知己”,就是“要互相了解而志趣相投,那是最重要的,不一定需要长时期的结交。”一旦成为知己,便终身难忘。张许南就是金庸的这种“知己”之一。

张许南,诸暨市陈宅镇东蔡村人。1948年毕业于厦门大学航空系,1949年在上海参加革命工作,1952年受邀参加筹建南京航空工业专科学校(今南京航空航天大学),是新中国成立后全国首批航空高等院校之一。任建校委员会委员,第一任工会主席。特种发动机专科副主任,主任,讲师,副教授,教授。上世纪80年代末在南京航空航天大学离休,2015年末于南京仙逝。

张许南从小随父母一起生活,家庭条件较为优渥。1936年9月,在杭州读初中,也有个较好的学习环境。1937年上海“八·一三”隆隆炮声,打破了这一份宁静,上海、嘉兴、相继陷落,杭州危在旦夕。杭州高中、初中、女中、师范、民众实验学校师生根据政府决定开始向西转移,全体师生风餐露宿、历尽艰辛,西迁至丽水县碧湖镇,与早期到达的嘉兴中学等师生汇合。根据省教育厅的安排,杭州西迁的五所学校与嘉兴中学、湖州中学等七所学校,合并成立省立临时联合中学,内分高中、初中、师范三部。张许南、查良镛同在初中部。张许南活泼率真,带几分少年狂气,性格与金庸相近;又酷爱文学,富有才华,情趣爱好相似。“与君初相识,犹如故人归。”俩人在一起学习、生活,交流心得,谈理想,非常投缘。

至翌年六月,临时联合中学又分成联高、联初、联师三所学校。张许南、金庸进入到联初三年级,联初三年级分成甲、乙两班。张许南、查良镛、沈宝新(与金庸创办《明报》的合伙人)、余兆文等分在乙班,即由查良镛提议命名的“亚历山大级”。

在联初求学期间,学校租用当地空房,泥坯草披,条凳板桌,非常简陋,生活艰苦,还不时有日本的战机袭扰。但师生们救亡图存、教育求学热情高涨。张许南先生与金庸相处的这段时间,给他留下了难忘记忆,日后常对自己的子女说:他与金庸都把对方奉为“知己”,形影不离,情同手足。他们之间是真正的“同学少年若弟兄”。(金庸语)

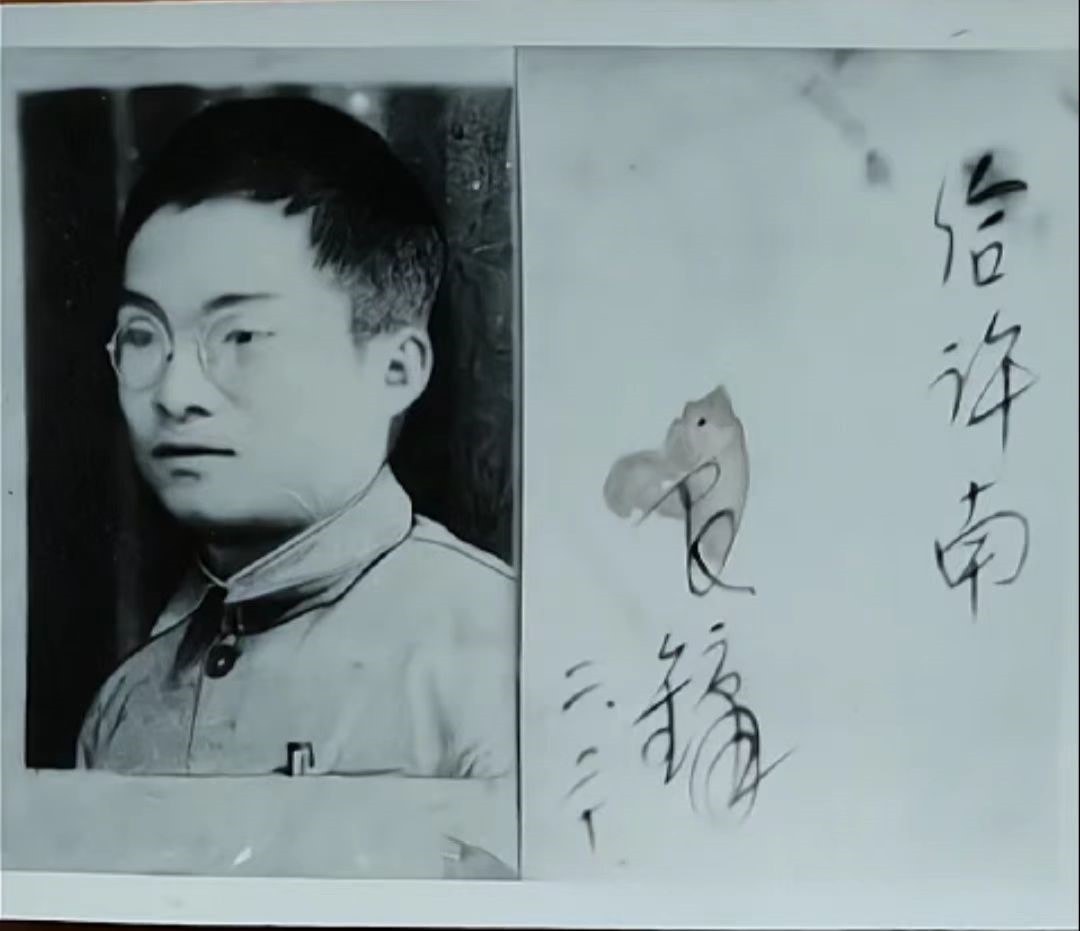

三排右一金庸,一排右二张许南。

1939年7月,张许南联初毕业。同为联初亚力山大级的同学各奔东西,如余兆文去了衢州中学,马尚骥去了宁波中学,有的去了其他中学,而张许南于9月进入碧湖联高,被编入高一乙班,又与金庸同班。虽然那时学习环境、生活条件并未改善,学习依旧紧张,但课余文化生活多了许多,唱歌、演艺、摄影、美术、棋类等,还可自由编写壁报,尽情发挥,学习气氛非常浓厚。而在众多同学中会下围棋的人并不多,张许南可算下围棋的佼佼者。是年,张许南教金庸学会了下围棋,从此,金庸对围棋终生痴迷。这段时间可算是西迁后的一段美好时光,然好景不长,他们俩率真的性格给自己带来了很大麻烦,陷入了“人生最大的危机之一”。(查良镛语)

事由因学校的训育主任而起,这位训育主任身材瘦长,戴一副眼镜,说话总是带着“如果”两字,有点阴阳怪气,学生也以“如果”为他起了绰号。他依仗自己是国民党员,目空一切,不尊重校长;对待学生也不近情理,学生很讨厌他。张许南和金庸对他的所作所为自然看不惯。俩人经过商量,决定根据那位训育主任平时的行为模样、说话腔调。利用壁报场所,由金庸执笔,张许南插图,合作创作了一篇《阿丽丝漫游记》。

壁报图文并茂,绘声绘色,描述的是,一位名叫“阿丽丝”的美丽小姑娘,不远千里来到一家学校,正兴高采烈遨游东方世界之际。忽见一条色彩斑斓的眼镜蛇吐毒舌、喷毒汁,在寝室、教室,操场、饭厅等场所,窜来窜去,还张囗威吓学生,“如果……你活得不耐烦了,我就叫你永远不得超生,如果……,我就……。”学生见状,唯恐避之不及。金庸犀利的文字,张许南鲜活的插图,用眼镜蛇影射、嘲讽那位训育主任。一时,引来大批同学围观,在学校引起轰动。这惹怒了训育主任。他通过省教育厅对学校施压,极力要求学校开除张许南、金庸。所幸校长张印通从中斡旋,勉力将“开除”改为“退学”。后来在热心人士的帮助下,张许南去了常山中学,金庸去了衢州中学,俩人依依惜别,赠照留念。

张许南先生中学的求学之路比金庸先生还要坎坷曲折,联高壁报风波后,先后去了常州中学、缙云的安安中学,其间,因其不改本初,积极参与一些抗日救亡进步活动,加之日寇窜扰,曾数度中断学业。直到1943年8月至1944年2月又上衢州中学求读(金庸于1942年5月因日军发起的“浙赣战役”,衢州危在旦夕而提前毕业),由衢州中学考上厦门大学。

金庸在大陆求学、求职期间,与张许南虽难得见面,但是有一定的联系,去香港后,由于历史原因,联系减少了。而定居杭州临安金庸的妹妹查良琇,一直与张许南保持密切的联系,她亲切地叫张许南为“许南哥”,至上世纪九十年代两家还相互往来。

金庸先生是位重情重义之人,他曾坦言:“我最要好的朋友,都是中学时代结交的,那时大家一起吃饭,住同一个宿舍,一起上课,生活亲密。这些好朋友现在还经常联系,争取机会见面。”

金庸在对待昔日的“少年同学弟兄”,有着深深的情愫和牵挂,不管多忙,总会利用一切机会与之相聚。1986年4月,金庸在北京参加香港特别行政区基本法起草委员会第二次全体会议,被任命为政治体制专题小组港方负责人。会议一结束,他不顾劳累赶往上海,上海公务结束后,又马不停蹄赴南京,去看望张许南先生。两位老友相逢,百感交集,回忆那段仰望星空,怀揣梦想,艰难求学之路。峥嵘岁月,书生意气。追忆肩并肩走过校园的角落,辨认昔日所留下的印记。感怀今日,谈祖国的变迁,香港的未来。

民以食为天,友以聚为乐。为了这次见面,张许南先生可谓化了不少心思,他邀请了一些与金庸共同的昔日好友,主要是中学时代的同学。金庸的妹妹查良琇也从杭州临安赶往南京,受邀之人坐了满满的六园桌。张许南不讲究大的排场,没有惊动当地政府,而在南航教职工食堂大厅设宴款待,纯粹的算是一次中学同学及故友聚会,席间,仿佛近半世纪以来的深厚情谊和所有的人间美味都浓缩于餐桌之上。金庸自然是这次同学聚会的主角。作为东道主的张许南带上孙女助兴,与金庸同桌邻座。在这次聚会中,我想最幸运的一位,应该是张许南先生的孙女,当年她才九岁,神情自若又自豪地站在亲爷爷与金庸爷爷中间,金庸非常慈祥、亲切地搂着她,在同一时空中与两位爷爷留下这么珍贵的照片。也足见张许南与金庸两家之间的感情之深。

中间女士查良琇,左二余兆文。

三、金庸心中的长辈张学之

张学之,张许南的父亲,1883年生,诸暨市陈宅镇东蔡村人。毕业于浙江陆军讲武堂,与国民党五虎上将之一的蒋鼎文同窗,文武兼备,擅长书法。早年在旧军队南京下关任职,后调任浙江各地驻防,少校军衔。其时,堂弟季坤在杭州教书,思想进步,与中共有联系,经组织决定准备组建一支自己的武装,并通过季坤,联系到张学之,邀其出任自卫团团长。正要赴任之际,蒋介石在上海发动了“四·一二”反革命政变,同时命令北伐克复的省份,大肆搜捕共产党人和进步人士,浙江首当其冲。省委领导宣中华(诸暨籍)牺牲,张学之被迫脱离军界,隐身杭州。抗战时期,为躲避战乱,于1937年回到老家陈宅镇东蔡村。解放后被划为开明地主,1950年病逝老家。

那么,金庸在衢州中学求学时,学籍表中通讯处又会何为出现“张学之转”的字样,而其家长通讯处却是空白呢?

“八·一三”淞沪抗战爆发后,金庸家乡嘉兴于1937年11月沦陷,金庸父亲查枢卿带着全家,渡过钱塘江,逃难到余姚庵东镇。1938年8月,金庸在海宁县袁花镇上的所有房屋俱遭日寇焚毁。其祖母、母亲在这次逃难中相继不幸故世。而此时的金庸,远在丽水县碧湖镇的联合初中上初三年级,可谓家破人亡,无家可归。

次年,金庸由联初升入联高。在碧湖联高壁报事件后,于1940年7月转入衢州中学,当时要填报一份学生学籍表,其中学籍表中一项重要的内容,就是学生的“通讯联系人”,凡上过学的人,都知道这个“通讯联系人”是家庭与学校、学校与家庭之间联系的桥梁,也是该学生的监护人。一般来说,是其父母亲、爷爷奶奶、外公外婆、舅佬叔伯之类的人担任。而金庸家园被毁,母亲亡故,父亲及其他至亲居无定所,几乎成了一个孤儿。填谁合适?这是当时他最需要考虑的问题。此时的金庸,想到了好友张许南的父亲张学之。

而作为长辈的张学之,面对儿子张许南及其好友查良镛双双被学校退学,当初的心情并不好受,然张学之毕竟是一个见过世面,经过风浪的人,对自己的儿子没有一丝责怪,对他们的行为或许还有一些赏识,乐意承担了查良镛监护人的职责,这也算是一种精神上的激励。

当年,金庸虽然无法与家人取得联系,但在他的身边却有不少同学,其中也不乏家境富裕出身名门的好友,可供其选择,而他为何偏偏选择了张学之?金庸是一个有学识、有主见的人,这样的选择定会深思熟虑,有他的道理,其一、他与张许南视同兄弟,张父在他心目中是位可敬的长辈,值得信赖。其二、张学之本身的履历,文武并举,足堪担此重任。其三、诸暨离海宁较近,信件无法投递时,口信传达也较方便。

地处诸暨市东南部的陈宅镇,山清山秀,人杰地灵,金庸于此确实有缘。他与该镇恩师陈未冬的师生之情,与同学张许南的知己之谊,对长辈张学之的知遇之恩,都是在患难之中结下的,且情谊愈老愈浓,从而成为金庸文化中的一个组成部分。