潮新闻客户端潮客裴雯

若每本书都有自己的“道”,那读者通向“道”时,便都有自己的“术”。我读《源氏物语》的“术”是,通过美学的部分来帮助理解这部小说。

只看《源氏物语》作品情节内容本身,其实是有心理落差的,毕竟有所谓“日本《红楼梦》”的说法。就我个人感受,单独只看情节,更像是“源氏乱情日记”。可跳脱出来之后,从多个视角去看待,那《源氏物语》确实当得起日本文学瑰宝的赞誉。

《源氏物语》

理解《源氏物语》是如何流传千年、成为经典的,可以从四个标签开始——政治小说、日本平安时代双壁之一、日本文化精神的起点、开启“物哀”美学,相比前面这些标签,“世界第一部长篇小说”反而是《源氏》份量最轻的那个名号。

其中“政治小说”和“日本平安时代双壁之一”这两个标签可以放在一起聊。在平安王朝出现两位女作家——清少纳言和紫式部,二人生卒年基本同期,她们所著的《枕草子》和《源氏物语》被称为“日本平安时代双壁”,亦是整个日本文学的肇始之作。但这两部作品仅从文学视角看待,就有点轻了。二作充斥因果纠缠,需置于“政治小说”的标签下看待。

《枕草子》和《源氏物语》均写作于一条天皇在位期间。公元1005年紫式部被当时的摄关藤原道长召入宫中,藤原成为紫式部的赞助者,为其提供当时来说所耗巨大的纸张、笔墨和查阅书籍,让她写一部足堪匹敌《枕草子》的作品。藤原如此行事是因为,他12岁的女儿彰子是一条天皇的妃子,但不受宠。天皇喜爱的是定子妃子,定子的女官清少纳言所著《枕草子》完成后,在后宫风靡一时,连天皇本人也认同此作审美高雅,且《枕草子》中充满对定子妃的赞美。公元1000年定子去世,但天皇没有移爱彰子,继而出现了1005年的紫式部被宣召入宫,藤原道长希望她写出一部新的作品,以便引导天皇的目光移向彰子,以保藤原家地位安如磐石。《源氏物语》在这样的政治使命下开启篇章。小说中男主角源氏一向被考据是历史上的某某原型,它即使不能说同步了那段历史,但确实是一幅充满当时宫廷建筑、文化、礼仪、器物、风景、艺术、诗歌、人际和政治博弈等如实记录的历史长卷。

关于“日本文化精神的起点”这个标签可以放在历史、政治、文化的综合背景下理解。“安史之乱”后,日本从官方层面中止了遣唐使的学习和交流,以菅原道真为首的一批日本知识分子认为国家应停止对唐王朝的模仿,转向挖掘日本本国的文化和精神内核,于是便有了铸造、倡导日本文化的“国风文化”,《源氏物语》适逢其会,成为该背景下很重要的一项文化事件。在平安朝,男性在正式场合、文件上均使用汉字书写,女性用假名做日常书写,《源氏物语》通篇百万字皆假名书写完成,被认为脱去了中国和汉字的影响,是日本文学的开端。及至江户时代,被坚持去儒去汉、秉持日本民族主义大旗的国学家本居宣长大力喜爱和推崇,《源氏物语》自此大盛、奠定不可动摇的文学史上的尊位。《源氏》可说从诞生到巅峰均不能脱离文学之外的政治因素。

最后是“开启‘物哀’美学”这个标签。“物哀”这个概念也是前文提及的本居宣长提出,简单来理解的话:万物皆有灵,一切生命都是美的且短暂的,很有些佛教中弹指一瞬、霎那芳华的复杂感。因生命美即逝,所以生出淡淡的哀伤叹惋之心。台版《源氏物语》的译者林文月老师在讲座中谈及一个细节,她说作品中一定是崇尚美的,就连女子重病也不会出现不美不堪的东西,我重新翻回去读,果然美人卧病在床都是如云乌鬓、华衣、充满破碎感的美颜。包括梁文道老师解读《源氏物语》时,他也提到源氏去世的第四十一帖《云隐》(丰子恺版)是只有题目、没有内容的,一度有观点认为这一帖散佚,但越来越多的观点认同此帖是紫式部刻意为之。若果如此,我的阅读感受是将作品中美到光芒万丈、不可方物的男主角写到死亡时,整个隐匿他的逝去,更是对“美”的一种高级处理。

以上《源氏物语》的四个标签,我个人最感兴趣的是“开启‘物哀’美学”,因此手头的《源氏物语的美学世界》一书是我通向“美学”之道的“术”。

《源氏物语的美学世界》来历如下:《源氏物语》在奠定超然地位之后,成为日本文化、文学、艺术等的母题,衍生的和歌、绘画、服饰、建筑、电影等灿若繁星,其中关于源氏物语绘画的传统更是最早可追至12世纪的《源氏物语绘卷》,但多数绘作散佚。哈佛大学收藏的完成于1510年的、来历传承清晰的《源氏物语画帖》是现存“17世纪前流传下来的唯一画帖”,哈佛大学教授梅丽莎·麦考密克以此画帖为蓝本、逐帖分析解读,完成著作《源氏物语的美学世界》。

《源氏物语的美学世界》

书中很多观点,文、画、史互证,使得理解更透彻。如下择几例分说:

第一帖《桐壶》

每一帖绘作选择的场景是“当时读者所认为的《源氏物语》各帖中最具决定性意义的场景定格在何处。”换句话说,即代表了当时社会集体(贵族阶层)的认知、审美与喜好,例《源氏物语画帖》的绘者艺术家土佐光信在该作品中为第一帖《桐壶》选择的场景是“源氏加冠礼”,但在另一套私人定制版《源氏物语》绘册中,他为第一帖选择的场景是“少年源氏与高句丽相士会面”一幕。此两处场景的选择均是出资人和绘者反复斟酌过的,但皆是《桐壶》篇甚至整部小说的关键性起点。

说“少年源氏与高句丽相士会面”一幕以文证史有些过,但确实可以一窥当时的历史背景。公元794年,奈良佛教势力大盛,恒武天皇为避其锋芒将都城从奈良迁往平安京,迁都的另一个原因是可以靠近朝鲜半岛这个盟友的势力范围。因而在《源氏物语》开头出现一个桐壶帝笃信的、由此改变源氏一生命运的朝鲜相师亦不足为奇。

“源氏加冠礼”场景则是暗喻了更为复杂的内容,画中源氏加冠的地点是天皇日常起居的清凉殿,而非皇太子加冠时的皇宫正殿,这意味着源氏丧失继承皇位的合法性,但他确是天皇心中最爱的儿子,两处举行加冠礼的宫殿差异,暗喻皇权中私和公、喜好与法统的矛盾主题。另,该场景中其他各关键人物的出现与坐姿位置,共同“构建整个故事框架的主题:身份、竞争,以及受幕后力量干涉的皇权统治。”

第四帖《夕颜》

平安时代以《源氏物语》为代表的文学实现日本本土化,此外绘画也在努力摆脱“唐绘”的影响,发展出“大和绘”,《源氏物语》相关画帖便是标准的大和绘(更细分是“女绘”)。其中有名的技法“吹拔屋台”贯穿画帖始终。该画法“为观画者提供一个可将室内一览无余的视角。这种从高处俯瞰场景的展示方法,不同于单点透视法或基于想象的地平线构图。”

这个“吹拔屋台”很有意思,稍微延伸一下,《从长安到日本:都城空间与文学考古》中有这样一段话,“《入唐绘卷》中所描绘的唐都高楼,实际上并不具备唐绘高楼的属性,尽管从绘卷画面来看,这座高楼也采用了青瓦红柱这些极具有唐绘色彩的要素,但其省略墙壁、屋顶和天井的画法,则属于典型的大和绘“吹拔屋台”技法。”

《入唐绘卷》是日本的吉备大臣完成于12世纪的,它描绘了当时的日本对唐朝所能想象的极致,且里面暗含了“高楼”从“祭祀神圣性”到随着日本律令国家的崩溃而转为“幽闭、驱逐、恐怖”的象征意义。最终,“高楼在日本文化中逐渐演变成幽闭被共同体社会排除、孤立、驱逐的囚犯和异邦人的场所。”所以,尽管都是“吹拔屋台”技法,唐都是高楼,但《源氏》相关中平安京都是平地建筑。

此外,东京艺大美术馆长秋元雄史有个观点,他认为“吹拔屋台”有一种日本独特的于建筑、于心理上的“内”与“外”微妙的暧昧,“这种,仿佛将屋顶、天花板全部掀开,以‘全知式’的视角窥探房内状况的鸟瞰式构图......在表现《源氏物语》这种男女关系的故事时,成功实现了窥伺幽会、探人隐私的效果。”

很有趣。

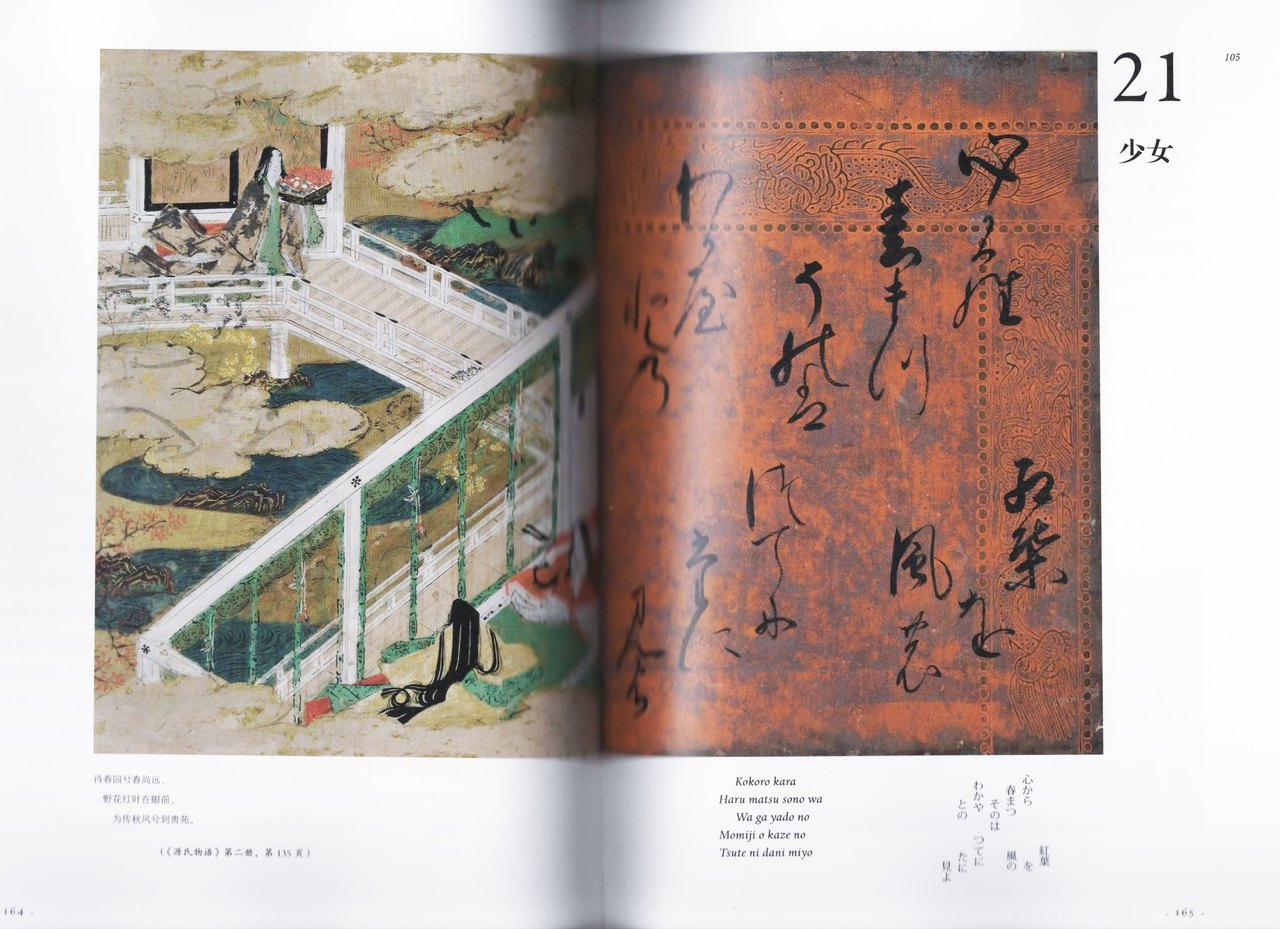

第二十一帖《少女》

画帖一共五十四帖,其中以女性群像为主题的仅有三四帖,这一现象在本书“导言”亦有解释。尽管在《源氏》小说中有许多以女性为中心的对话和互动场景,但《源氏》画帖中,“清一色男性人物聚会的场面十分夺目,这与《源氏物语》讲座、诗歌、歌会的文化意趣相通,在这些场合,女性也通常被排除在外。”

巫鸿老师曾有著作专门论述“中国画中的女性空间”,他提及“唐代的丽人形象开始脱离特定叙事框架和伦理目的,其姿容和装束成为绘画表现的主旨。”即,以满足视觉感官作为图像的主要目的。虽然文化、艺术、思潮等等的传播有一定的滞后性,但作为脱离唐绘影响的以源氏画帖为主导的大和绘,绘画中的女性还在承担一定的叙事功能,背后是当时日本社会贵族男女地位差异的表达。

画帖中大量男性聚会、女性缺位的场景意味着,“出资者可以表达对源氏的认同,对其权利、荣耀和魅力的憧憬,甚至也可以表达他的自我关照。”此外,对于画帖中出现的女性形象,“画册的制作者们,可能并不特别同情这些角色,只是对故事中女性的中心地位和她们在平安时代政治婚姻中发挥的关键作用,做出了直接、朴素的反应。”即在摄关特殊的权力构成下,女性更多的被社会期待“天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。”

回到《少女》画帖,“三十五岁那年,源氏在京城获得四町土地,修整后在那里建造了一座庞大的宅邸......他将所有女眷都迎入了这座规模庞大的府邸,可谓创造了一个类似皇宫的世界。”

本书五十四帖,帖帖精美、解读细致,帮助更立体的、全面的理解《源氏物语》。

南希·K·斯托克在《神奈川冲浪外》中说,“美学文化实践成为平安时代贵族生活的主旨。朝臣们隐居于都城之中,终日无所事事,痴迷于装扮、情事、文娱与各类礼节仪式。”那么,通过美学读《源氏物语》的世界可能确是通达之途。

——————————————————————

周三福利来啦!春风好书盲盒,内含三本春风好书,有作家签名版,也有全新的未拆封版,来试试手气,看看自己是不是幸运读者吧!

抽奖链接:点这里