进入农历乙巳年,北京街头巷尾到处是“蛇”的靓影。中央电视台和北京电视台的春节联欢晚会舞台上,不约而同地出现了《白蛇传》的桥段。饰演白蛇、青蛇还有金蛇的女演员,她们那妙曼的扮相,远远脱离了对蛇的固有观感。

十二生肖中的蛇,是抽象的符号,而自然界中的蛇,是一种颜值并不怎么高、乃至令人望而生畏的爬行动物。与同样是冷血动物的龟、鱼相比,蛇更令人感到恐惧。因此,蛇在文艺作品中的形象往往是丑陋、贪婪、凶狠、险恶的。那么,中国人家喻户晓的《白蛇传》又是怎样诞生、演变到今天这个样子的,让蛇的形象一步步化身为美好善良的白素贞的?

汉有孙叔敖唐有胡僧斩蛇

西汉初年,著名政论家和文学家贾谊在《新书》中记载了一个孙叔敖杀蛇的故事。说春秋时期楚国孙叔敖,小时候出去玩,回家后“忧而不食”。他母亲问他怎么了,他说:“我今天看见一条两头蛇,恐怕活不成了。”他母亲问:那条蛇呢?孙叔敖说:“听说见到两头蛇的人必死。我怕别的人再看见它,就把它杀死并埋掉了。”他母亲说:“不用担心,你不会死的。你做了一件好事,上天将报之以福。”别人听说这件事之后,都认为孙叔敖是一个能行仁义之人。他长大以后,成为一个受人拥戴的政治家。

民间有句俗语:“见蛇不打三分罪。”这句话很可能就源自孙叔敖杀蛇的典故。

据司马迁《史记·高祖本纪》中说,刘邦在当亭长时,夜行泽中,遇一条大蛇挡路。带路的说:有蛇,别往前走了,回去吧。刘邦说:“壮士行,何畏!”仗着酒后胆壮,他拔剑上前,将大蛇斩为两段。此举令他得到了追随者的敬畏,成为他后来一项重要的政治资本。

因为杀蛇有好报、斩蛇可以成为英雄,于是唐代出现了一个杀灭巨蛇的高僧,他叫无畏。据成书于五代十国时期后晋的《旧唐书·志·卷十七》记载,天宝年间,洛阳曾发生过一起“巨蛇事件”。这条巨蛇出于芒山下,“高丈馀,长百尺”。来自天竺(即印度)的胡僧无畏见了,叹道:“这畜生想要发大水淹没洛城(今洛阳)啊。”出家人以慈悲为怀,为拯救洛城百姓,无畏“即以天竺法(即佛法)咒之,数日蛇死”。此事在《新唐书》中也有记载。

胡僧无畏,史上实有其人。他是来自天竺的佛教密宗著名僧徒。开元四年(公元716年)来到长安,玄宗李隆基为其开内道场,尊他为教主。他是把密宗佛教传入中国的第一人,与金刚智、不空并称为“开元三大士”,开元二十三年(公元735年)圆寂后葬于洛阳龙门广化寺。

无畏的事是“虚假报道”

无畏这事是真的吗?不真,因为有个大漏洞:天宝年的起止是公元742年到756年;而无畏到长安是在公元714年,圆寂于735年。也就是说,他没有活到天宝年,即使洛阳确实在天宝年间发生过“巨蛇事件”,他也没赶上。

这是个“虚假报道”,不排除这个“虚假报道”曾在唐代广为流传,所以才被后晋人写进史书。要不怎么说“尽信书不如无书”呢。这个“虚假报道”的作者显然是佛教中人,目的在于神化无畏高僧、宣扬佛法无边。不过这个故事编得太离谱:高丈余、长百尺——世界上有过那么大的蛇吗?

不管洛阳“巨蛇事件”的真伪,后人认为,这个“事件”可能触发了当代剧作家的灵感,在《白蛇传》中构思出了《水漫金山》的情节。

借着大蛇的话题,再说一段杀灭大蛇的故事。

东晋史学家干宝所著的《搜神记》中,有个《李寄斩蛇》的故事。说闽中东冶郡有座高山叫庸岭,山里有条大蛇,长七八丈、粗十余围,吃人。当地人惧怕它,不得不在每年八月初一,献上一个女孩供它享用。一连九年,大蛇已经吃掉了九个女孩。第十年,又该进献女孩了,但一直没有招募到。将乐县有个叫李诞的人,生了六个女儿,最小的叫寄,表示愿意去做牺牲。父母不同意,她自己就在八月初一这天悄悄地去了。她预先准备了一口剑,带上了一条经过训练的咋蛇犬,将裹上蜜糖的米团子放在了大蛇出没的洞口。大蛇一出来,就被香甜的米团子吸引住了。趁它贪吃,李寄放出咋蛇犬上前撕咬,她挥舞利剑在蛇身上乱砍。大蛇痛得窜出了洞外,死了。李寄进入山洞察看,发现了九具少女的遗骨。她感叹道:“你们太懦弱,甘心让蛇吃,太可怜了!”从此以后,东冶这个地方再也没有妖邪出现。越王听说了李寄斩蛇的事迹,聘李寄为王后,还拜李寄的父亲为将乐的县令,李寄的母亲和姐姐也都得到了赏赐。

李寄的故事后来被编成歌谣广为传唱,成为激励人们不畏灾害、敢于斗争的事例。

唐传奇中有源头

唐人传奇《博异志》中有篇《李黄》,又称《白蛇记》,被认为是后世《白蛇传》的源头。

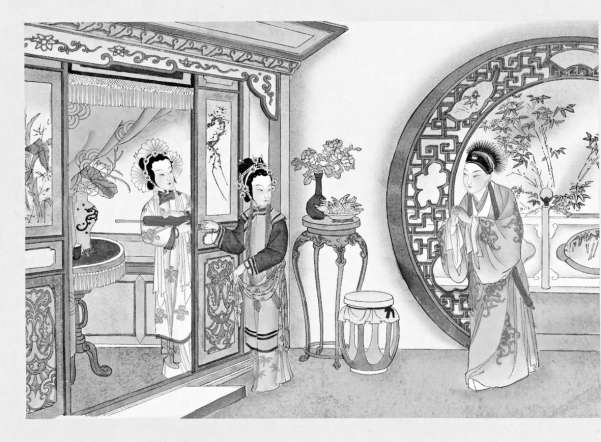

元和二年(公元807年),有个叫李黄的陇西人,是一个大官的侄子,在等待朝廷授职期间,在长安东市闲逛,瞥见数个侍婢跟随着一辆牛车买东西,车中坐着一位白衣少妇,“绰约有绝代之色”。李黄上前问侍者:“车里坐的,是什么人呐?”侍者回答,车中少妇是袁氏之女,丈夫去世了,服孝刚满。李黄又问:“能不能再嫁呀?”侍者笑着说:不知道。李黄为她们买的东西付了钱,还买了好些锦绣给她们。侍者说:你跟我们回去吧,好把钱还给你。这时候天色已晚,李黄骑着马跟着她们的牛车,进入了一个大园子,里面有房屋若干间。一个自称是白衣少妇姨妈的青衣妇人出来接待了他。白衣少妇也出来和李黄相见,只见她“素裙粲然,凝脂皎若,词气娴雅,神仙不殊”。打过招呼之后,便翻然而入。青姨知道李黄来意,就说:“我外甥女很浅陋,不足侍奉君子。不过,我们家欠人三十千债务,如若君子不嫌弃,她愿意侍奉左右。”李黄说这事容易,马上叫跟随他的人回去取来三十千钱。后面的事情便可想而知了,李黄受到了酒肉款待,旁边有白衣女郎作陪。一连三天,“饮乐无所不至”。第四天,青姨说:“李郎,你该回去了。”李黄也确实想回了,于是告辞而出。他一上马,仆人就觉得他身上有股强烈的腥臊气。回到住所,他妻兄告诉他任命下来了,因为他不在,这个官已给了别人。他妻子问他这三天去哪儿了,他只好用谎话搪塞。之后,他觉得身重头旋,盖上被子昏昏欲睡,“但觉被底身渐消尽”。家人揭被一看,床上只剩了一个头,身体化作一汪水。家人问随他去的仆人,仆人讲述了发生的事。回去一找,只有一个空园,园中一株皂角树,树上挂着十五千钱,树下放着十五千钱。邻居说:这个园中常有一条大白蛇。

《李黄》篇后,还有一个李琯的故事。李琯是个贵家子弟,本人还是个军官,骑马出外游玩,遇见一白牛拉的白车,跟随的两个骑白马、穿白衣的女奴姿容婉媚。李琯被两个女奴所吸引,纵马跟随。一个女奴对他说:我们是奴婢,车里的美女才更值得贵人追求呢。李琯听了便一直跟随到黄昏,终于见到一个妙龄女子走下车来,一身素衣,“姿艳若神仙”,而且浑身香气扑鼻。李琯“自喜之心所不能谕”——美得无以言表。而他的仆人后来说,他们闻到的是强烈的蛇臊气。这场艳遇的结果,是李琯回家后“脑裂而卒”。李家人命仆人去昨天过夜的地方查看,但见一棵有大蛇蟠屈痕迹的古槐。把树伐倒,不见大蛇,只有许多条小白蛇。李家人把这些白蛇都杀死了。

这两个故事异曲同工,都是在告诫冶游之危害,警告纨绔子弟不要轻薄放荡。尤其是那个李黄,本来是可以做官的,只因迷恋美色,不仅官没有当成,还把性命丢了。

许仙原本叫“许宣”

宋元时期出现了一个与白蛇相关的话本《西湖三塔记》,叙述杭州西湖有白蛇、乌鸡、獭三个妖精,分别化成貌美的白衣娘子和卯奴、婆子,专一迷惑住男人之后吃其心肝。这一妖邪团伙不知害了多少人的性命,后来被一真人捉住,压在了湖内三座石塔之下。故事中的男主人公名叫奚宣赞,是不是跟后来《白蛇传》中的男主人公名字“许宣”“许仙”发音差得不远了?

《西湖三塔记》之后,有了话本《白娘子永镇雷峰塔》。明朝人冯梦龙将这个段子收进了《警世通言》中。这个故事更为复杂、更为曲折。男主人公许宣,清明时节到保叔塔烧香,归途在船上邂逅了白娘子和她的丫鬟青青。白娘子自称新寡,愿与许宣结为夫妻,许宣也贪恋她的美色,就答应了。殊不知白娘子却会做贼,能不落痕迹地搬空银库里的五十锭大元宝,还能掏空当铺库房里的细软。这两个案子害得许宣吃了两回官司。后来许宣知道了白娘子原来是“吊桶来粗的”大蟒蛇所变,却怎么也摆脱不掉她。多亏金山寺的法海禅师相救,施佛法令白蛇和青青现出本相(青青原是西湖里的一条青鱼),将她们双双压在了雷峰塔下。法海留下偈语说:“西湖水干,江湖不起,雷峰塔倒,白蛇出世。”并题诗一首,道:“奉劝世人休爱色,爱色之人被色迷。心正自然邪不扰,身端怎有恶来欺。但看许宣因爱色,带累官司惹是非。不是老僧来救护,白蛇吞了不留些。”

不难看出,这个故事的主题和《李黄》《西湖三塔记》是一脉相承的。

田汉的改编让白素贞家喻户晓

戏曲《白蛇传》诞生于清朝初年。据《清代戏曲编年史》中载,乾隆三十七年,苏州书坊刻印出版了《新编宋调全本白蛇传》五十集。到同治年间,民间出现了《续白蛇传》。其大意是,白娘子在压入雷峰塔之前,为许宣生下一子。该子长大成人后中了状元,来雷峰塔前祭拜。雷峰塔轰然倒塌,白素贞现身,一家人得以团圆。

我们今天所看到的戏曲《白蛇传》,是1953年剧作家田汉根据有关传说和昆曲改编整理的。戏中的白素贞成了争取婚姻自由、忠贞爱情的正面形象;她丈夫名叫许仙。施魔法、借神威把白素贞压在雷峰塔下的僧人法海,成了挑拨人家夫妻关系、破坏他人幸福生活的坏人。故事的结尾,是数十年后小青约来众将,烧毁了雷峰塔,从中救出了白素贞。这出戏由中国戏曲学校实验京剧团首演,导演是李紫贵,由王瑶卿设计唱腔。其后,中国京剧院、北京京剧团也分别排练演出。杜近芳、赵燕侠都扮演过白素贞。戏中的《盗仙草》《水漫金山寺》《断桥》等场,已经成为后来经常上演的折子戏。戏中的白素贞,这才家喻户晓,成为人们喜爱的美好形象。

1950年,中央人民政府颁布了《中华人民共和国婚姻法》,废除旧的封建婚姻制度,实行男女婚姻自由、保护妇女的合法权益。新戏《白蛇传》有力地配合了《婚姻法》的宣传。(责任编辑:沈沣)