80后死亡率高是真的吗?

首先来看,第七次全国人口普查是于2020年开展的全国人口普查。2021年,第七次全国人口普查数据公布,2024年的人口死亡率是如何得出的呢?新京报以“2024年80后的死亡率”为提示词在DeepSeek上搜索,显示这类数据需要由统计部门等官方机构来发布。今年1月,国家统计局公布的2024年国民经济运行数据显示,全年死亡人口1093万人,人口死亡率为7.76‰,并未提及2024年80后的死亡率。

此外,根据国家统计局官网对于死亡率的表述,“死亡率(又称粗死亡率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的死亡人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。”死亡率的指标是以“千分之几”为单位表示的,而不是常用的百分之多少。

而在数据上,网传说法也有很多漏洞。比如下面这张广为流传的“80后”现状图片。

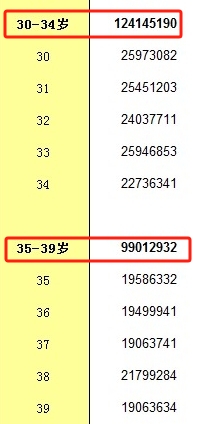

上海网络辟谣平台指出,“80后”总人数,如果以第七次人口普查数据中的30-39岁的人口数对应,按官方统计,2020年这个年龄段共有223158122人。这与上图中的总出生人口数正好对应,但显然,这不可能是出生数,而是2020年当时依然存活的这个年龄段的人口数。

第七次人口普查中30-39岁的人口数

图片来自第七次人口普查年鉴

此外,网传截图中有关现存人口2.12亿的数据,我们没有找到任何官方信息来源。死亡人数1100万,我们也未找到相关数据。在第七次人口普查中,明确标出是2019年11月1日到2020年10月31日的死亡数据。30-39岁的人口这一年共死亡137464人。

第七次人口普查中30-39岁年死亡人口数

图片来自第七次人口普查年鉴

中国人民大学教授李婷指出,通过普查来计算死亡状况,理论上有两个方案,一个是直接利用每次普查公布的分年龄的人口数来计算。另一个方案是根据普查收集的死亡数据来推算死亡水平。李婷表示,两种方法都有一定缺陷。方法一依赖于人口数据统计的准确性,但在2020年普查启动身份证号码关联以前,各次普查都存在程度不同的问题。比如早年的出生漏报,即婴幼儿年龄段的人口数量低于实际数量;又比如2010年普查因为调查方式的问题,使得流动人口在流出地和流入地两头登记的现象比较普遍,造成青壮年的重报。方法二则面临死亡漏报问题。

不过,她通过公开统计数字计算后得出,虽然两种方法都有缺陷,但是都可以证明,80后的存活状况是要好于70后的,而死亡率也要远低于5.2%这个数字。

谣言从何而来?

据上海网络辟谣介绍,这条假数据最初来源很可能是和AI的对话所得。

尽管AI对话后标注了数据存在局限性,存在间接推算和估算的情况,但这条假新闻还是被加上骇人听闻的标题在互联网上大肆传播。

近年来,利用AI编造和传播谣言的案例屡见不鲜。

2025年2月9日,重庆市垫江县网民周某为“蹭热点”赚取流量收益,使用AI工具生成“四川滑坡事件中有一名男子笑得那么开心”帖文并在网上发布。该信息系在互联网上搜索与不相关图片、文章后编辑而成,捏造四川凉山州美姑县发生山体滑坡事件、当地民众面对灾情不悲反笑等谣言,扰乱公共秩序,造成不良社会影响。属地公安机关已依法对周某处以行政处罚。

2025年1月,西藏日喀则市定日县发生6.8级地震,一张“小男孩被埋图”在网络上流传。画面中,一个戴帽子的小男孩被压在废墟下,全身铺满尘埃。后经查证,这张小男孩图片是由AI生成,图中孩子的左手显示为六根手指,且平台也在相关视频下方给出文字提示:“疑似使用AI生成技术,请谨慎甄别”。可虽有提示,不少网友仍被误导,并在留言区关注男孩的生命安全。

2024年6月,网络平台上的一条“广东省五华县华阳镇一70多岁老人被殴打致昏迷,其孙子为此跳河自杀,打人者一审被判九年十个月”的短视频在互联网平台传播,引发大量网民关注、讨论。公安网安部门迅速开展调查,发现该视频的图文内容系移花接木、肆意编造的网络谣言。据造谣人员任某供述,这段长达几分钟、声情并茂的视频全是由AI合成的。目前,公安机关已依法对任某追究法律责任。

这些AI网络瑶瑶,都有以下特征:

定制化

生成式人工智能能够利用多类机器学习方法从数据中学习不同内容的生成特征以及主体的表达风格,只需要输入关键词,AI软件可在网络上抓取素材生成文本,形成定制化的文章、新闻、报告等信息。

门槛低

相比此前造谣者单纯靠人工捏造、散布谣言这一略显“原始”的方式,现在利用AI造谣者只需在AI工具输入关键词即可“一键生成”可以假乱真的文章、图片。

识别难

AI生成的虚假信息在形式上非常逼真,往往新闻要素齐全、内容完整,甚至可能包含图像和视频,这使得公众难以辨别真伪,这种伪装性和欺骗性让谣言更加具有迷惑性。

破坏大

利用AI工具制造谣言能生成极为逼真的图片、音视频,颠覆了“有图有真相”的常规认知,蛊惑性极强,短时间内就能快速传播,易引发社会恐慌,扰乱社会公共秩序。

如何治理AI谣言?

为治理AI造假乱象,深化网络生态治理,近年来相关部门和平台出台多项政策和措施。

2022年,中央网信办等发布了《互联网信息服务深度合成管理规定》,规定任何组织和个人不得利用深度合成服务制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息,不得利用深度合成服务从事危害国家安全和利益、损害国家形象、侵害社会公共利益、扰乱经济和社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动。深度合成服务提供者和使用者不得利用深度合成服务制作、复制、发布、传播虚假新闻信息。

2023年实施的《互联网信息服务深度合成管理规定》,明确要求深度合成服务提供者履行安全评估及配合检查的责任。微信等平台也积极响应,开展打击AI仿冒名人营销等行动。

2024年4月,中央网信办秘书局发布《关于开展“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动的通知》,要求加强信息来源标注展示。使用AI等技术生成信息的,必须明确标注系技术生成。发布含有虚构、演绎等内容的,必须明确加注虚构标签。

对于公众而言,拥有辨别能力同样重要。面对新奇夸张的信息,先别急着一探究竟。AI造谣就是选择、抓取大家关注的话题来制造网络谣言,利用网民好奇心来进行传播。切记不要盲目相信和传播未经证实的信息。在社交媒体或网络上看到可疑信息时,可以先进行核实或者等待官方消息发布后再做判断。此外,在上网浏览信息时要保持对信息来源的警惕性,多订阅官方媒体、政府部门的账号,尽量选择权威、可信赖的媒体或机构作为信息来源。