潮新闻客户端记者夏凌

正月二十五是我国传统节日填仓节,百姓祭得秋粮的日子。“在这天,一般农户都要买些米面、煤炭来充实自家的生活储备。”对杭州市富阳区“老粮站人”蒋根顺来说,这个日子有着特别意义。

2月20日,记者见到了蒋根顺,一见面他便惋惜地告诉记者:“春节走亲戚时,我发现很多人不爱吃白米饭了。50年前,粮食可是我国最重要的计划商品,只能由专业的粮站供应。”他翻出当年全国通用粮票照片,票额写着“三市斤”“五市斤”。早年,他已将家里留作纪念的粮站老物件都捐给了档案馆。

59年前,大约也是这个时候,蒋根顺开始了粮站工作。

初工作赶上春粮入库

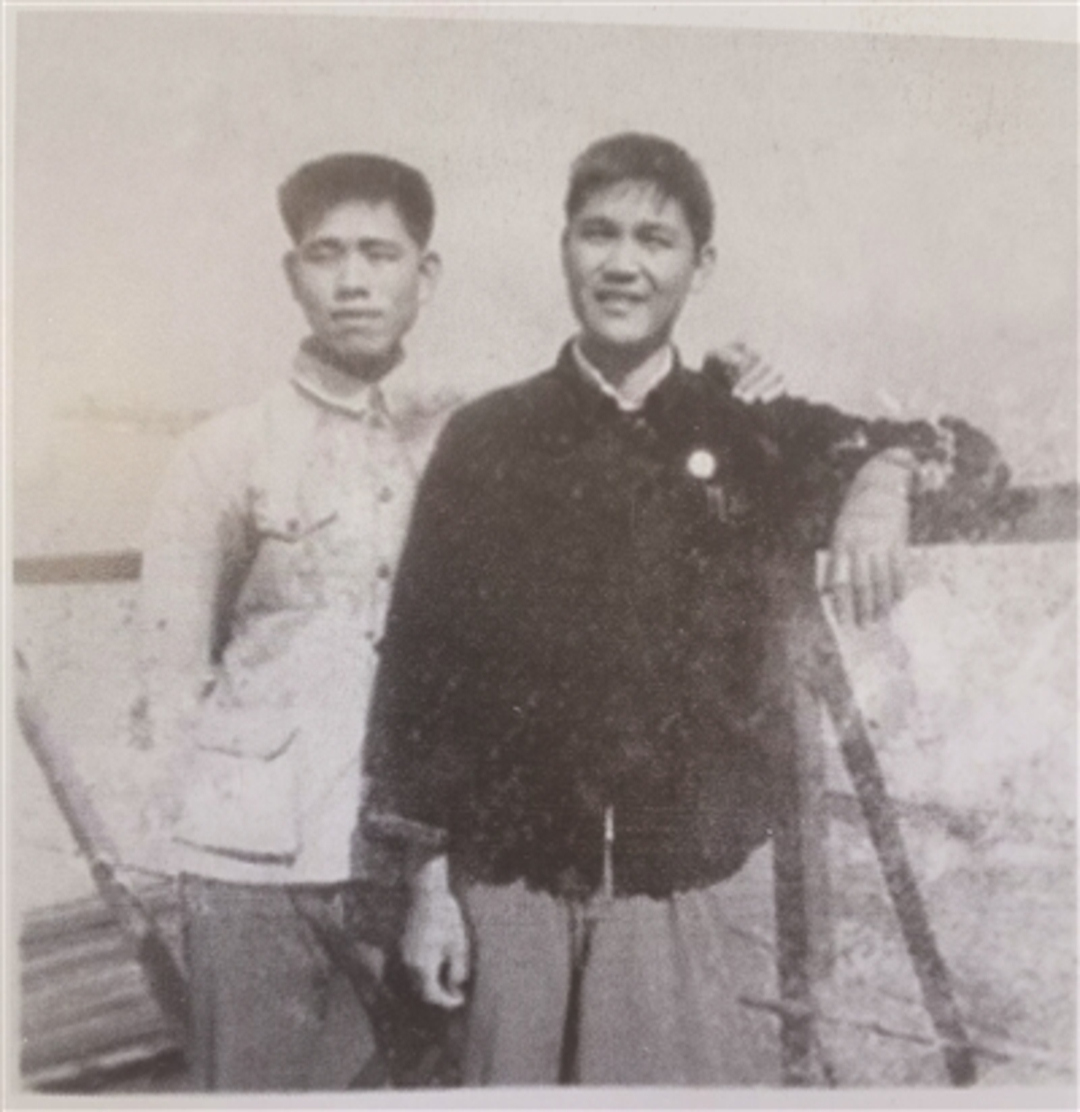

1966年春,原富阳县处处洋溢着生机,县粮食局在全县农村优秀青年中招收一批粮食干部。21岁的蒋根顺当时担任春江公社富源大队团支部书记、民兵连长,工作做得风生水起。他被公社领导选中,分配至大源粮管所的灵桥粮站工作。

彼时正逢繁忙的春粮入库,蒋根顺记得,粮站不大,墙上用大红油漆写着“备战备荒为人民”的醒目标语,映入眼帘的是高高的粮仓。仓内,稻谷、小麦堆积如山,散发淡淡的谷物香气。他跟着师傅们从最基础的粮食检验学起:用扦样器从粮袋中扦取样品,细细观察、甄别,看谷粒是否饱满、有无杂质、是否发霉变质。“每一粒粮食承载着农民的希望与期盼,容不得半点马虎。”蒋根顺说。

收购粮食的季节,粮站成了村里最热闹的地方。天刚蒙蒙亮,农民们推着满载粮食的独轮车,从四面八方汇聚而来。粮站工作人员早早守在门口,为乡亲过磅、检验、开票、付款,每一个环节严谨而有序。

除了收购,粮站还有一项重要任务——保管粮食。粮仓需要定期杀虫、通风、排湿,以防粮食受潮发霉。“夏天,我们要冒着高温酷暑,爬上高高的粮堆,用木锨翻动粮食。到了秋冬,要忙着防虫、防鼠,终年不停歇。”蒋根顺说。

山区粮站农民用番薯丝换大米

几年后,蒋根顺被分配到位于山区的里山粮站工作,这里的农民吃的是返销粮(国家向农业生产经营单位销售的粮食)。每到番薯收获季节,粮站院子里便堆满大大小小的麻袋,像一座座小山丘,装着农民们晾晒好的番薯丝,用来换大米。

山区的冬天格外寒冷,粮站的屋檐下结满了冰凌。农民们一大早推着车子赶来。工作人员提前生好炉子,烧好热水,让农民们驱驱寒气。从清晨到黄昏,农民们排着长队,脸上带着期盼;工作人员忙着卸货、过秤、检验。

“我们经过核算,按照72%的比例折换大米,既要保证农民的利益,又要确保粮食的合理流通。”蒋根顺说,收购番薯丝到了一定的量,就打包由货轮运输至杭州南星桥粮库。

忙碌中,粮站工作人员会和农民们拉家常,问今年收成如何,生活上有没有什么困难。得知他们住在山上,采购日用品不方便,粮站就经常组织大家上山送生活必需品。“从粮站到安顶山,要爬几百级台阶,来回一趟需三四个小时。”蒋根顺回忆,大家挑着货郎担,两头挂着油桶,还挂着些面条和给山民们代买的油条,即便冬日,汗水也能湿透衣衫。“一个月总要去个三四回。”

兑换全国粮票粮油结合助物资平衡

全国粮票在人们生活中扮演着极为重要的角色,是保障在外出行时解决温饱问题的关键。1955年8月25日,国务院全体会议第17次会议通过《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》,随后,55年版全国粮票开始在全国各地发行使用。

“我们出差外省前,会凭单位介绍信,到粮站将地方粮票兑换成全国粮票。”蒋根顺介绍,兑换全国粮票的过程并不复杂,但有着严格的流程。按规定,每60斤全国粮票含有8两油票,因此当兑换数量在30斤以上时,还要按比例收取兑换者油票。在那个物资相对匮乏的年代,粮票、油票等票证的合理使用,既确保了粮食和油料的合理分配,又兼顾了不同地区之间的物资平衡,保障人们的基本生活需求。

从统购统销,到计划经济的定购包销,到取消定购粮食任务,免征农业税,再到放开粮食经营,30年间,蒋根顺亲身经历,见证了粮食部门的购、销、调、存、加。他说,那些农村粮站的往事,也成为他人生中最宝贵的回忆。