何汉杰

纵观书法史,以蛇论书,取象譬喻,由来已久。其所以喻在于,蛇细长、浑圆的形体,与人们对书法线条筋劲的要求相契;蛇曲行、狂舞的姿态,与人们对书法点画生动的期待相合;蛇争斗时竭尽全力,与书写时聚力毫端相类;蛇冬眠时生气索然,与书写时笔头乏力相同。于是,蛇与鹅、龙、虎、鹤等成为书法批评中的常客,丰富着人们对于书法的感性认识。

蛇年关于蛇的元素遍布人们的视野。人们对于蛇,在怕它冷血贪毒的同时,又爱其自由灵动。蛇冷毒的一面自不必说,其灵动的一面则常被人们拿来比附事物,比如在论书法时,常常用到龙蛇飞动、笔走龙蛇等成语,将书法线条灵动、笔法多变的特色说得具体可感。

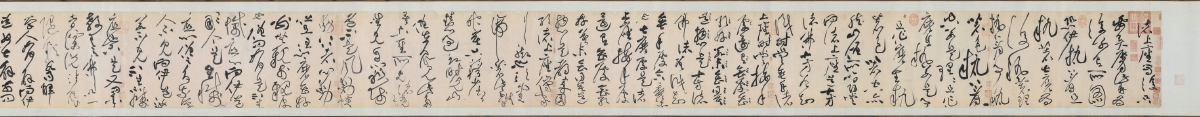

黄庭坚草书《诸上座帖》(局部)纸本手卷33cm×729.5cm故宫博物院藏

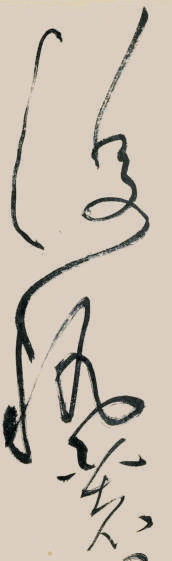

《诸上座帖》“复执著”三字

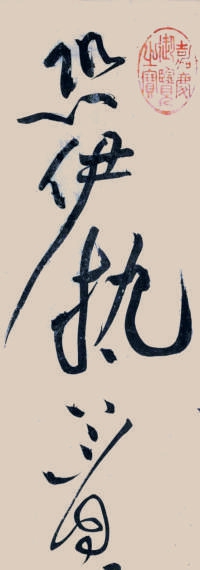

《诸上座帖》“恐伊执著”四字

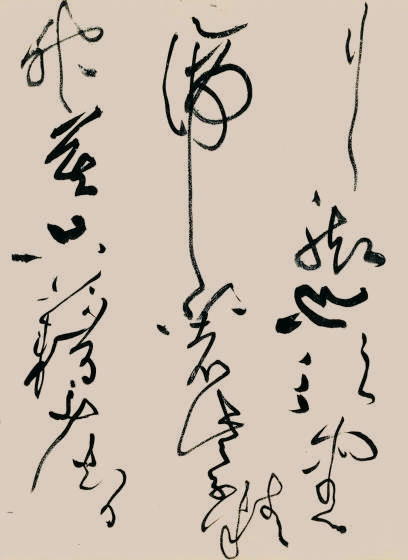

《诸上座帖》(局部)

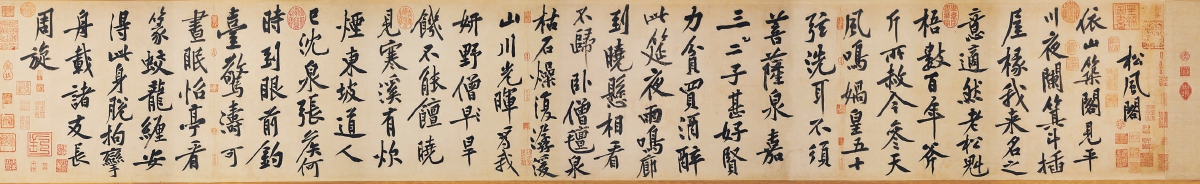

黄庭坚行书《松风阁诗帖》(局部)墨迹纸本32.8cm×219.2cm台北故宫博物院藏

灵蛇挂树熔古开新

以蛇论书的具体事例,最出名的恐怕要数苏轼以“树梢挂蛇”来调笑黄庭坚书法的故事了。宋人曾敏行《独醒杂志》说:“东坡尝与山谷论书。东坡曰:鲁直近字虽清劲,而笔势有时大瘦,几如树梢挂蛇。山谷曰:公之字固不敢轻议,然间觉褊浅,亦甚似石压虾蟇。二公大笑,以为深中其病。”苏轼以“树梢挂蛇”来形容黄庭坚笔下长瘦的线条,令人绝倒;而黄庭坚以“石压虾蟇”来形容苏轼笔下扁昂的形体,也叫人忍俊。

不论故事附会与否,其中苏黄二人的调笑之语,并非一时神思,而是颇有渊源。王羲之《笔势论十二章并序》说:“夫学书作字之体,须遵正法。……伤长则似死蛇挂树(腰肢无力),伤短则似踏死虾蟇(言其阔也),此乃大忌,可不慎欤!”以蛇的灵动、好斗论书,将书法的活力说得淋漓尽致,而以死蛇论书,则书法活力全消,甚至透出一股腐败气。程度稍轻者,有以春秋之蛇论书的,李世民《王羲之传论》说:“(萧)子云近出,擅名江表,然仅得成书,无丈夫之气。行行若萦春蚓,字字如绾秋蛇”,蛇是冷血动物,要冬眠,春秋时节,蛇或冬眠将苏或即将冬眠,活力大减,以春秋蛇喻书,其书之疲软乏力、无丈夫气可以想见。

那么,黄庭坚的书法有什么样的特征,引得东坡如此讥诮呢?我们知道黄庭坚书法以长枪大戟取胜,其拉长的笔画确如龙蛇在笔下翻飞。黄庭坚的名帖《松风阁诗帖》中可以很明显地看到这种特色。帖中横竖撇捺都写得极为开张,不过彼此之间并不产生龃龉,这得益于他独特的章法安排。通篇来看,每行字间连绵直下,上下字笔画穿插掩映,而行间则极为开阔,彼此独立。这种字间紧凑、行间开阔的处理,使得通篇的“长枪大戟”各安其位,和谐共处。此卷书法以侧险取势,中宫收紧,点画瘦硬,笔锋多藏少露,在对前人的继承中写出了独特的风貌。在行笔时,黄庭坚还有意增加了提按和抖动,将拉长的笔画写得丰富而有意趣。如此看来,黄庭坚书法精品中的“树梢挂蛇”所挂的是“灵蛇”。

当然,要体会黄庭坚书法如龙蛇的妙处,须看他的草书。我们且以黄庭坚草书代表作品之一《诸上座帖》为例,通观全帖,正文部分全用草书,满纸飞动,连绵一气,略见行路,观之有惊心动魄之感。分段看去,则全帖松紧相间、轻重相形,张弛有度,一笔下去,至笔枯乃止,如起首“诸上座”一行至第七“执著事”一行,墨色由润转枯,线条也愈益瘦劲。此后,第八“著色”一行,第十三“然山僧”一行等各施重墨,又自然写至枯笔,灵活有度。细观笔画,则“灵蛇挂树”的形象立即显现,如“恐伊执著”四字,其中“伊”字的撇画俯首曲身垂尾,整体微曲斜下,几乎遮住“执”字大半,如蛇悠游而行,不疾不徐;而“著”字撇画与下部相连,用笔瘦硬,屈曲扭转,如蛇昂首盘曲,静立俟斗。又如“复执著”三字,其中“复”字左部整体拉长,起笔处笔尖略压成点,如蛇头低俯,凝视右下,继而涩笔下行,至尾部复润,一波三折;右部则涩笔斜下,继而波状下行,再盘曲下连,一部之内,三种形态接替而来,甚是好看。再如以“行”“谛”“神”三字起首的三行,“行”字作两条屈曲下行的线条,一长一短,如长蛇携幼;“谛”字亦有两条屈曲下行的线条,而各自形态与相互关系与“行”字不同,笔画复现中各自成趣;“神”字则一根线条贯穿全字,左冲右突,翻折扭转,遒劲自得。黄庭坚草书的线条之态,远不止此,其长枪大戟的样貌,所以不使人觉得单调,在于中锋贯彻、笔力雄强而又起收多变、游动自如。

黄庭坚书法的这种特性是吸收前人特色又熔铸一己心性的结果。启功先生《论书绝句》论黄庭坚书法曰:“字中有笔意堪传,夜雨鸣廊到晓悬。要识涪翁无秘密,舞筵长袖柳公权”,并注说:“仆尝习柳书,又习黄书,见其结字用笔,全无二致。用笔尽笔心之力,结字聚字心之势,此柳书之秘,亦黄书之秘也。”黄庭坚书法取法柳公权,继承了柳体中锋行笔、聚锋着力的用笔方式和中宫收紧、四肢舒展的结体形态。又注说:“黄书用笔结字,既全用柳法,其中亦有微变者在,盖纵笔所致,不免延伸略过,譬如王濬下水楼船,风利不得泊。此其取势过于柳书处,亦其控引不及柳书处也。”这是说黄庭坚书下笔和收笔均有些放纵不自持,所以笔画极其舒展,这种舒展给字带来的好处是字的气势增强了,但也带来了坏处,通篇如此,字就显得有些失控了。这确实点出了黄庭坚书法的七寸。

《鲁直自评书学》云:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱,晚得苏才翁、子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”在黄庭坚自己看来,其书在学习诸家的同时,经历了一个脱去俗气的过程。“笔势有时大瘦,几如树梢挂蛇”之病大抵在他“窥笔法之妙”以前。黄庭坚的主要成就在诗、书,他的诗化杜甫的工整沉郁,成一种“生新悍廉”的风格,但有时却会过于奇崛而使诗丧失自然本色。这正与其书法剑拔弩张、长枪大戟的极富张力而又略带随性的特色相合。胡仔在《苕溪渔隐丛话》中说“余窃谓豫章自出机杼,别成一家,清新奇巧,是其所长。若言‘抑扬反复,尽兼众体’,则非也”。这话用在黄庭坚的书法上亦然。

孙过庭《书谱》(局部)

怀素《自叙帖》(局部)

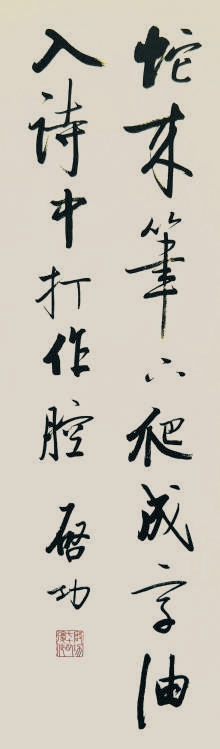

启功“蛇来油入”句

龙蛇喻书取象凝神

据统计,带“蛇”字的书法成语、典故就有一百多条。在人们的认识中,有一种重要的观念,即龙的原型是蛇,龙是神化的蛇,王充《论衡》就说“龙或时似蛇,蛇或时似龙”,所以在以蛇喻书时,常常龙蛇并举,来赞美书法的技法巧妙。以龙蛇喻书,最集中的表现在草书上,因为蛇的形体、姿态映现于书法,主要表现于线条的灵动,这与草书以“使转为形质”的要求若合符契。

自汉以降,以蛇论书者,代不乏人,又各有特质。东汉崔瑗《草书势》曰:“螣蛇赴穴,头没尾垂”,意思是螣蛇入穴洞,头进去了尾还垂在外面,比喻笔画写完了笔势仍在的状态;蔡邕《篆势》曰:“颓若黍稷之垂颖,蕴若虫蛇之棼缊”,以虫蛇形容篆势之错杂盘聚。西晋索靖《草书势》曰:“盖草书为状也……虫蛇虬蟉,或往或还”,说草书的状貌,如同虫蛇屈曲盘绕,往复回环。东晋王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》曰:“若欲学草书,又有别法。须缓前急后,字体形势,状如龙蛇,相钩连不断”,说草书的字体形势如龙蛇一般;《笔势论十二章并序》说:“每作一放纵,如足行之趋骤,状如惊蛇之透水,激楚浪以成文”,说写放纵笔画时,如人奔驰,其情状像受惊的蛇在水中翻跃。南朝梁武帝萧衍《草书状》曰:“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊”,以惊蛇失道、渌水徘徊形容草书的疾缓形态。

唐代孙过庭《书谱》中有“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形”之形容,又有“复有龙蛇云露之流,龟鹤花英之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年”之叙说,其中提到蛇都是取蛇的形态来说书法,前者以蛇惊形容书法奇绝的体态,后者以蛇形评说摹象创体的行为。扬抑之间,蛇的性情、身形灌注于书法,勾勒出人们对于点画、字体的独特感受。李白《草书歌行》曰“怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走”,以龙蛇疾行状草书书写的急速;窦蒙《〈述书赋〉语例字格》释“草”时说“电掣雷奔,龙蛇出没”,与李白诗对读,可见草书风神,“电掣雷奔”形容草书的书写迅疾惊人眼目,而“龙蛇出没”大概是说草书难以捉摸没有定法。陆羽《释怀素与颜真卿论草书》记怀素语曰:“吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林、惊蛇入草”,以惊蛇出草的迅猛疾驰来形容书写时的痛快淋漓,将书家的主观感受说得具体活现。

宋元以来,继承了前代以蛇论书的说法,至今不绝。宋代苏轼《论书》曰:“文与可亦言见蛇斗而草书长”,虽然他说“此殆谬矣”,不认同从蛇斗中悟得草书笔法的说法,但可见人们心目中蛇斗与草书的关系。蔡襄《自论草书》曰:“每落笔为飞草书,但觉烟云龙蛇,随手运转,奔腾上下,殊可骇也”,以龙蛇与烟云对举,形容写草书时的状态。此外,金代赵秉文《论草书》说:“矫若游龙,疾若惊蛇。……千态万状,不可端倪”;明代陶宗仪《书史会要》说:“(张骏)草书宗怀素,得其龙蛇战斗之势”;明代韩道亨《草诀百韵歌》开篇便说:“草圣最为难,龙蛇竟笔端”;清代宋曹《书法约言》说:“草如惊蛇入草,飞鸟出林。来不可止,去不可遏”,“古人见蛇斗与担夫争道而悟草书,……可见草体无定。”近现代以来,也颇多以蛇论书者,如启功先生《失眠口占三首·其二》有句云:“蛇来笔下爬成字,油入诗中打作腔。”

历代以蛇论书者,或取蛇的形象,或取蛇的动态,所论涉及书法的笔势、笔法,线条、形体,书写状态、书法面貌等各方面,将蛇流动、惊走的具象样态与书法创作的抽象情状连接起来,于是蛇的灵动与神韵幻化成书家笔下流动而富有生命力的美感,游行纸面,流传千古。

蛇在地球上存在的历史远比人类长得多,它以独特的形体、性情,参与着人类文化的建构,为人类生活增添着美的灵感。蛇年,愿我们带着矫如龙蛇的豪气,书写多彩的生活。