用农药,担心农药残留等食品安全问题;不用农药,又不太现实,甚至万万不行。当前,各方利益群体对农药安全性问题争论不休、各执一词,至今全球还没有研究者通过足够的数据量回答“农药是否安全”这一争议性话题。

用大数据分析技术,解码农药生态风险。近日,华东理工大学药学院万年峰教授课题组等中国学者联合意大利、丹麦、英国、法国、德国科研人员,以长文形式在国际著名综合性期刊《自然》子刊《自然—通讯》上发表研究成果——“大数据解析生物多样性控害的依据与时代背景”,得出“农药对非靶标生物具有负面效应”结论。

“我们这项研究还构建了迄今全球信息量最大、最健全、内容最丰富的农药影响非靶标生物的数据库,辅助材料近50万字。研究成果为在全国与全球范围内开展利用生物多样性控制植物病虫害的工作提供了科学依据。”万年峰向记者表示。

[靶标之外抑制动物、植物、微生物等]

客观而言,自人类发明农药以来,农药对人类摆脱饥饿饥荒、维系全球粮食安全、缓解人口增长带来的食物资源短缺功不可没。然而,随着人类认知范围扩大以及人类大健康观和大安全观的广泛传播,农药对靶标以外的生物安全性,尤其是人畜健康与生态环境的影响,逐渐受到重视。

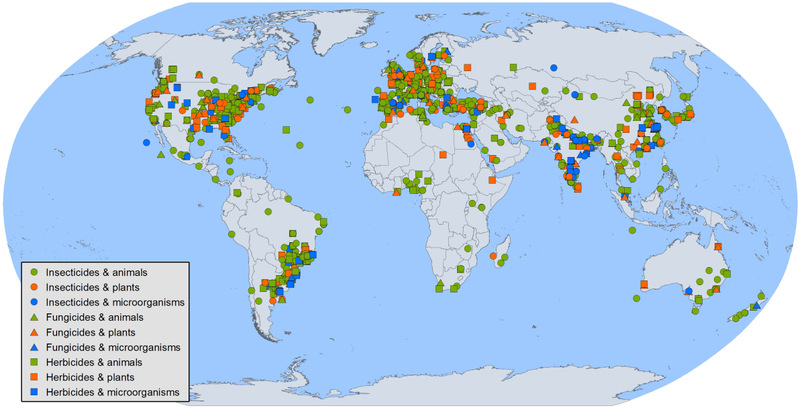

在这项研究中,万年峰课题组率先利用大数据思维,联合6个国家11个机构的科研人员,筛查了全球88.75万个农药使用案例,聚焦杀虫剂、杀菌剂和除草剂,如何影响非靶标动物、植物与微生物的生长、繁殖、行为和生化指标,构建了海量数据库。全库包括243种杀虫剂、104种杀菌剂、124种除草剂共471种农药,涵盖560种动物、192种植物、78种微生物,以及129类非物种水平的非靶标生物类别。

研究结果显示:杀虫剂、杀菌剂和除草剂显著抑制非靶标动物的生长、繁殖与行为,扰乱了动物的神经生理反应、细胞代谢、呼吸反应、生理生化响应等生化指标;抑制了植物的生长、繁殖,干扰了植物的光合作用、蒸腾作用、细胞代谢、呼吸反应、生理生化响应等生化指标;也抑制了微生物的生长、繁殖,破坏了微生物代谢、细胞膜通透性、生理生化响应等生化指标。

该研究将非靶标动物分为无脊椎动物和有脊椎动物,将植物分为单子叶和双子叶植物,将微生物划分为真菌和细菌,发现杀虫剂、杀菌剂、除草剂的负面效应同样存在。将农药划分为化学农药、矿物源农药、生物农药,以及按照欧盟标准,将农药分为“老药”和“新药”,这些负面效应清晰可见。此外,将非靶标生物分为“模式生物”和“非模式生物”后,农药的负效应依旧呈现。

[农药之外巧用生物各类群之间相生相克]

研究还分析了不同场景下农药对非靶标生物的影响。结果显示,室内条件下农药对非靶标动物、植物、微生物的负效应类似。相比于室内条件,田间试验的样本量相对较少,农药的负效应趋势依旧存在,但总体低于室内结果的负效应。

在不同气候带中,研究人员发现,温带地区农药对非靶标生物的负面效应强于热带地区。这可能与热带地区农药降解、解毒和消散更快有关。例如,增强的紫外线照射和更高的温度,加快了农药失活以及降低了农药杀虫杀菌灭草效果。

当然,为防止过分夸大农药剂量对非靶标生物的负面影响,研究人员也构建了田间推荐使用农药剂量、水域推荐农药使用剂量如何影响非靶标生物的数据库。结果显示:尽管推荐农药使用剂量的数据样本量不如所有农药使用剂量的样本量,但将农药使用剂量固定在推荐剂量范围内,杀虫剂、杀菌剂、除草剂对非靶标动物、植物、微生物的负面效应仍旧出现。

如何降低农药生态风险?研究人员就此提出了相应政策意见,呼吁管理部门制定相关政策,在将“山水林田湖草”一起纳入生命共同体的大背景下,紧密围绕国家农药使用量零增长和生物多样性保护的方针政策,加快高效低毒低残留的绿色农药研发与应用,巧用生物各类群之间的相生相克原理,大力推广应用基于生物多样性的植物病虫害绿色防控体系,如合理的间套作、稻渔共生等,以便更好保护生物多样性,保护人类居住的地球家园。

解放日报·上观新闻记者了解到,华东理工大学为第一完成单位且唯一通讯单位,万年峰为该文通讯作者,华理教授李忠也对文章给予悉心指导,其他国内合作者包括首都医科大学博士付利万、复旦大学教授胡跃清、复旦大学博士生申思源、上海市野生动植物和自然保护地研究中心博士辛凤飞等。