10余门铁火炮静静伫立在惠州市博物馆前,“镇馆之炮”气势恢宏,让不少市民游客为之关注。铁火炮出土多,是惠州出土文物的特色。据记载,惠州出土10类大小不同规格的铁火炮15门。

为何惠州会“特产”铁火炮?作为镇守岭东、屏障省垣的重要门户,惠州自古以来都是兵家必争之地。360多年前,清廷“命广东提督驻扎惠州府”,节制全省陆路各镇军,这一清代广东最高军事机关驻惠长达200余年。

随着岁月流逝,广东提督驻地旧址现状如何?是否还留有印记?惠州如今还保留着哪些军事设施遗址?近日,羊城晚报记者实地走访,以此一窥惠州军事文化源流。

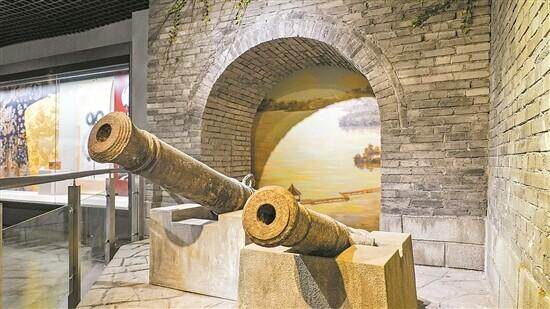

10余门铁火炮保存完好,供游人“检阅”

在惠州市博物馆,行人每天来来往往。一楼户外展区长年安放着13门清代铁火炮,吸引着人们的目光。铁火炮铸铁锻造,形制古朴,炮身有两三米长,被岁月侵蚀的斑驳锈迹清晰可见。

惠州市博物馆相关负责人介绍,自2009年新馆开放以来,大部分的铁火炮都在外围陈列,供当代游人“检阅”。远远望去,铁火炮的威严气势与博物馆的庄重典雅相得益彰,令人印象深刻。

如今,铁火炮保存较好,构件基本完整。“火炮上铸有铁箍,以防炸裂。尾部有火眼,作为发射时点火用。炮身中部还有耳轴,以便架设于炮架上。这种火炮滑膛,弹药前装,点绳点火,配有炮车炮架,在清代属重炮类。”

据统计,至今惠州城曾先后八次出土铁火炮,共出土10类大小不同规格的铁火炮15门,炮身从1.2米-3.1米不等,最重达3000多公斤,最轻有200多公斤。

惠州文史学者、惠州博物馆原馆长王宏宇曾撰文回忆道,1979年在原惠阳县武装部(广东陆路提督衙门内)一次性出土最多,共有5门。其中,两门炮身上铸有铭文。最长的一门铸有“嘉庆十四年八月吉日造,靖字第三十七号,匠头万……”等字。最短的一门铸有“重五百觔(斤)……字。”如今仔细查看,铁火炮上的铭文已模糊不清。

1986年版《惠州文物志》曾对铭文进行解读:“火炮造于嘉庆十四年(1809年),铭文中的‘工匠万……’即佛山著名的冶铸炉:万明、万盛炉。根据历史记载,清乾嘉年间,‘粤海巨盗’张保在粤东沿海一带活动,两广总督百龄令沿海置械设防,并铸造靖字炮分派各府。嘉庆十年(1805年),张保部下黄正嵩率部三千人深入归善县境内活动。归善人陈鸿猷请当道‘择海港隘口创筑靖安炮台,以扼海盗出没’。由此可知,火炮为防张保、黄正嵩而设”。“工欲善其事,必先利其器”,可以说,铁火炮是惠州这段军事历史的见证者。

值得一提的是,记者在户外展区看到,有一门铁火炮铸有皇冠图案,据查兵器史,疑似红夷(衣)炮。红夷(衣)炮源于欧洲,因最早由荷兰(明清称荷兰人为红夷)传入而得名,后成为所有欧洲和明清仿制的此型火炮的通称。由于红夷炮所显示出的巨大威力,很快被大量仿制,取代了传统的火炮,作为最主要的重型火器,从明末一直沿用至19世纪中期。据专家猜测,这乃是明末清初进口的红夷(衣)炮。

广东提督节制全省军事,旧址无人问津

为什么惠州会出土这么多铁火炮?这不得不从惠州“粤东门户”的战略地位提起。

明嘉靖进士李义壮《重修惠州府城记》如此描述惠州的地理位置:“惠之为郡,东扼梅潮之冲,西接汀赣之胜,北负浈韶之重,南瞰渤海之险。崇山奥壑,蛋岛鲸宫,不二三百里而遥,诚雄郡也。”清初顾祖禹《读史方舆纪要》则称,惠州“东接长汀,北连赣岭,控潮梅之襟要,壮广南之辅扆,大海横陈,群山拥后”。由此可见,惠州的军事地理位置之重要。

自隋唐以来,这里长年被驻重兵把守。清顺治十八年(1661年),清朝叛将李定国在广东攻城略地,郑成功又以台湾为“东都”出兵广东沿海,广东军务日益紧张。为有效控制战局,清廷“命广东提督驻扎惠州府”,加强和协调广州东部地区军事海防力量,节制全省水陆军事。

约150年后,嘉庆十五年(1810年),清廷将原属广东提督的水师析出,添设广东水师提督一员,驻扎虎门。此后广东提督更名“广东陆路提督”,节制全省陆路各镇军事。

清廷让惠州成为广东提督驻地是极为明智的决策。清初时期清军与郑成功势力的反复拉锯,基本上都发生在惠州辖境,直至康熙十六年(1677年)才由清军平定战局。

广东陆路提督衙门自康熙元年直至清末都设在惠州城,共存在了241年。道光年间惠州知府江国霖赞曰:“国家定制,以陆路军门驻扎郡城,自岭以东锁钥寄焉。”这从侧面印证了惠州独特的军事战略地位。

随着时间流逝,广东陆路提督衙门旧址位于何处?现状如何?近日,记者在惠州市民协副主席、民间艺术大师刘汉新的带领下,实地探寻。

临近惠州西湖,中山东路地处繁华闹市,人头攒动。鲜为人知的是,广东陆路提督衙门旧址却藏于其中,后接公园路。沧海桑田,早已难觅往日踪迹,放眼望去,皆是一栋栋密集而老旧的居民楼。

而此行并非一无所获。在刘汉新的带领下,记者发现了两个柱础,据说这两个柱础从衙门原址搬移至此,保存较好。柱础为础和櫍结合在一起,上圆下方,总高约70厘米,直径约60厘米,两个柱础一个被遗忘在角落里,另一个四周长满杂草。若非有人带路,恐怕难以找到。

作为从一品官的衙署,广东陆路提督衙门一度是惠州城规模最大的古建筑,甚至比归善县学宫规模还大。有关专家曾根据遗留的两个柱础进行测算,广东陆路提督衙门为重檐歇山式、转角周围廊九檩七架大木大式建筑,面阔五间,进深五间,通面阔25.2米,通进深15.92米,通高13.4米。

在这里,发生过许许多多的不为人知的故事。这里曾是东征军领导人工作居住地。1925年10月14日傍晚东征军攻下惠州城。15日上午八时,“公(东征军总指挥蒋介石)由鹅岭入惠州城……总指挥行营设旧督办署”(《蒋介石年谱》中国第二历史档案馆编),东征军总政治部主任周恩来,苏联顾问罗加觉夫也居住督办衙门。蒋介石住东华厅,周恩来住西华厅。在惠驻扎期间(15日至20日),东征军领导在中山公园召开了军民联欢大会和追悼攻惠阵亡将士大会。

中华人民共和国成立后,督办衙门为惠阳县政府使用,保存较好。直到1977年,一场无名大火将这座珍贵的古建筑烧毁殆尽。随着时代发展,铁火炮已失去作用,因其不易搬动,基本上被埋于地下,后逐次被出土,重见天日。

惠州各地留存大量军事设施遗址

广东提督旧址早已消失在历史长河之中,这段军事历史逐渐淡出人们的视线。幸运的是,“粤东门户”惠州还有着大量的军事设施遗址,是这座城市军事记忆的重要见证者。

在惠州民间,流传着“铁链锁孤舟,浮鹅水面游。任凭天下乱,此地永无忧”的歌谣,道出了惠州城池既是兵家必争,又固若金汤。据惠州市博物馆史料记载,明代知府万迪建了惠州府衙门,之后数次修筑城墙,并设惠州卫,清代对城墙进行加固,在东西南北城门各建一座炮台,清咸丰七年(1857年)在南门加筑小炮台,军事设施更为完备。

1925年10月19日,国民革命军东征,凭借现代热武器攻破惠州府城,这是惠州府城千余年来第一次被攻克。战后视察惠州城的东征军总指挥蒋介石,从东门登城,循南门、西门、北门而至中山公园,见“惠州城墉之固,城橹之高,叹从未之见”。或许正是出于如此居心,蒋介石竟在10月28日发布了拆毁惠州城的布告,称“惠城处东江之上游,扼潮梅之咽喉,墉郁址坚,三面环水,自宋迄今,迭经战事,未闻攻克”,为免“叛逆据之,以为祸国殃民之资”,必须“亟予拆毁”。至今幸存古城墙约800米,保存较好一段城墙位于中山公园至朝京门,长300多米。

在惠城区,还有飞鹅岭碉堡,其位于南湖之滨,岭高69米,方圆1.065公里。飞鹅岭是控制惠州城的制高点,历来是兵家必争之地。清咸丰六年(1856年)惠州农民起义领袖翟火姑领导起义军和清军作战;1916年邓仲元领导的起义军讨伐龙济光,1923年至1925年广东革命政府东征攻惠时均曾争夺此山。现存堡垒、战壕,是1932年第一集团军总司令陈济棠部队所筑。1984年被公布为惠州市文物保护单位。

距飞鹅岭不过5公里,抗日军事机要庋藏室位于西湖丰山东北麓,1937年,七七卢沟桥事变,日军大举进犯中国,觊觎华南。1938年,国民党军队第一五一师镇守惠州,规划布防,司令部设于永福寺。师长莫希德为“谋僚属安全及机要庋藏起见,于(永福寺)左侧隙地筑地下室,以备不虞”。莫还撰刻“抗日室记”碑镶于室壁,保存基本完好。1996年被公布为惠州市文物保护单位。

与此同时,惠州各县区还保留着众多历史遗存。

在惠阳区,有一处围寨——富沙围寨,长方形,长60米、宽41米,四周用山石灰砂砌筑围墙,四角筑有角楼,寨墙上每隔3.6米上下置有小孔,以作瞭望及射击之用;东南西面设有拱顶寨门。寨外,南北约30米,有一条护寨河沥环绕,河沥宽20米、深约10米,据考察,南门护寨河沥处原设有吊桥。明嘉靖《惠州府志》记载:“各领弓兵五十人,其营寨有富沙围寨。”明吴高《惠大记》又记:“具东(实为东南),旷野数十里,南临江,北阻金斗水,元季土豪刘守正据之,何真引兵环而攻之,数日乃克。”同书舆图在归善县城东南标记有“元季富沙围寨,元季刘守正据之”。由此考证:此围寨元未曾是刘守正的围寨,明代设巡检司驻兵把守。

1925年,国民革命军讨伐陈炯明时,曾在此设兵布防,与陈兵交战,如今大岭排(寨顶)山主峰还遗存有当年的战壕。

惠东环海,曾是海防要塞,至今保留着多处清代炮台。大里山炮台位于惠东县港口镇大星山南坡。建于清康熙五十七年(1718年),形似猪兜,故又称“猪兜城”,东、西、南三面临海,北靠浅山。炮台护墙周长295米,高3.5米,厚2.55米,全用大小不一的花岗石构筑。西北侧砌一石门,门高1.96米,宽1.36米,门右侧尚留有石碑一块,碑文载:炮台设连环炮2座,营房22间,火药库1间,500斤炮5门,1000斤炮2门,600斤炮1门,常驻官兵60名,由一名把总负责驻防事务,两广军务粮饷右侍郎杨临勘捐银建造。该炮台虽经数百年沧桑,尚保存完好。

清东、西涌炮台则位于惠东县黄埠镇与盐洲镇的考洲洋与南海相连之处。建于明代,东、西涌炮台隔海相对。东涌炮台位于黄埠镇东涌村,西涌炮台则在盐洲镇西涌村。两炮台均用石砌筑,占地面积约1000平方米,设施相同。炮位、兵务室、操练演习场和深水井,均完好地保留原貌。

文|记者李海婵

图|王小虎