“特种兵穷游旅行”流行了好几年,发展到今年,已经有一批年轻人开始对这种旅行方式祛媚了。

“在有限的旅游预算之内,你只能用逼仄的红眼经济舱和无窗大床房,换取在吃饭、购物和打车成本上的相对大方。在哪省过钱,就一定会在哪踩坑。休息不好却强撑着旅行的疲惫,最终都会反噬到自己身上。”

受够了在旅行上“一分钱掰成两半花”的年轻人,正悄悄兴起一种最新的住宿方式——住进400多元一晚的学术酒店,花小钱就能享受到专家级别的待遇。

图源:江老师

“学术酒店,顾名思义,是指当地用来接待科研专家,举办学术会议,或服务于国内外留学生的住所。”

与寻常酒店不同的是,这些地方大多跳脱于酒店的星级评选之外,有些更是从未上架过各大出行app。

“大部分学术酒店是能从app上订到的,但有的只能打电话给前台或者在公众号上预定,甚至有更隐秘的学术酒店仅供内部使用。”

想要订学术酒店的房间,年轻人大多得通过特殊的名称搜索才能精准定位。这类学术酒店的命名方式大致分为三类:

有的附属于当地科研院所,比如中科院国家空间科学中心的“空科宾馆”;

有的被称为xx高校的交流中心,比如“厦门大学国际学术交流中心”;

还有的与高校某处建筑、地标同名,比如中国人民大学的“汇贤楼”。

对于当代年轻人来说,如果能在全网的旅行攻略中,挖掘出当今最隐秘的学术酒店预定方式,你就远超同龄人,立省“一个亿”。

“在一些非一线的旅游城市,学术酒店能低至一两百元,直逼热门景区的青旅。”

占地百万平起步的大学校园,本身就是当地预约紧俏的网红打卡地。“在某些地处校内的学术酒店,住店就能进校,甚至直接省去了繁复的预约流程。”

图源:还没想好

而一些环绕在高校围墙之外的学术酒店,依山傍水临近景区,还成了年轻人的度假村平替。

“湖南大学的集贤交流中心,骑车10分钟就能抵达岳麓山;厦门大学国际学术交流中心,步行3分钟就是闻名全国的南普陀寺。”

起初,也有人担心,“这种老干部风酒店装修古早,设施老旧,入住体验根本比不上布满全套智能家居的豪华五星和快捷连锁。”

但深入体验之后他们发现,“不少学术酒店都是考研考公党的备考驻地,虽然没那么智能化,但环境绝对整洁清幽,闹中取静才是出门在外最奢侈的。”

“坐在大堂咖啡厅,保洁阿姨在打扫卫生之前还会来主动询问,生怕你正准备打一个学术视频会议;无论你年纪如何,在社会上职级高低,进了学术酒店,服务员一律尊称你一句老师。”

住过一次学术酒店后,年轻人们终于悟了,什么是花钱都买不到的学者级待遇。

400多元一晚的学术酒店平替了多少豪华五星

社交平台上,某季和某朵已经被形容为打工人救星,但现实是——

“只有差旅费充足的外企员工,和消费降级的中产,才有底气把上述连锁当平替。大多数旅游特种兵,只想在保障卫生条件的基础上,随便凑合一晚,哪怕是去洗浴中心过夜。”

谁能想到,“同样是花3、400元,你住的是北大、人大的‘来访学者同款’,和隔壁宿舍楼的教职工、留学生同进同出,仿佛半只脚已经迈进高精尖行业。”

图源:宇宙嗜睡员

一直以来,酒店的“不含早”机制,令年轻人如鲠在喉。但在服务于学生群体的学术酒店里,除了额外付费的三五十元自助早餐,你总能找到性价比更高的解法。

“中科院的空科宾馆,固定早餐套餐只要10块钱一份。一些校内的学术酒店可能会共用部分食堂,支持游客扫码支付。能借到学生卡的话,你甚至能穿越回学生时代,过上白煮蛋7毛钱、热干面1块3的好日子。”

“据说北京交通大学的红果园宾馆,烤鸭88一只,操刀的还是返聘的全聚德大师傅。”

图源:宅ki呀

五星级酒店们常常以米其林餐厅和行政酒廊为营销卖点,但实际上对于普通游客来说,“除非付费升级,否则生人勿进。”

而学术酒店的配套设施,不用你额外多花一分钱,就坐拥包含人工湖和园林景观的整座大学校园。

“南京大学里的国际交流中心,大堂里摆放的太湖石和苏绣作品,都出自本校大师之手;朝北的房型,窗外就是太湖景区。”

图源:开饭啦阿怡

“就连服务人员都人均带着股书卷气,前台能流利介绍出周遭的名胜古迹和校园历史。甚至帮我省去了一天两三百元的自由行陪玩讲解费用。”

虽然大部分学术酒店开业于上个世纪,几乎与建校时间同期,墙纸早已发黄,实木家具也被磕出了痕迹。但评论区里的年轻人鲜少抱怨自己是花了冤枉钱,反而都在感叹:“这可是x大学的x园啊,我没准和校长、院士、国家级学者们,住的是同款房型。”

最会玩的旅游特种兵都悄悄住在大学附近

无论近年来的消费趋势如何风云变幻,大学生的生活费“市场价”,常年保持在2000元上下。

于是,在以大学校园为圆心的生活片区当中,学术酒店的周遭也形成了一套消费成本较低的“学院派宇宙”,最会玩的旅游特种都悄悄聚集在这里。

在教育胜地周围,大多环绕着丰富的文化活动、便利的交通、完善的生活设施……这些也成了年轻人选择学术酒店的重要指标。

图源:北京不读书博主

“对于各大高校来说,它们每年要经历两次大规模的学生寒暑假返乡,还要一次性接待上百名人员的国内外学术交流访问团,地理位置必须保证交通便利。所以校园内外的学术酒店,自然出门就是地铁公交站,大批出租车司机都会在那蹲点。”

“就像我去乌鲁木齐旅游时,住的是新疆大学的学术交流中心,不到两百元一晚。出门就是公交站,三站地就直达了‘国际大巴扎’景区。”

传说中全国高校面积第三大的武汉华中农业大学,干脆把步行街开进了校园,“这条小街几乎集齐了全国的奶茶店品牌,还有火锅炸串和甜品。步行9分钟就能抵达校内的国际学术交流中心,标间最低只需要188元一晚。”

更别提学术酒店周遭随机出现的医院、银行、大超市……原本是为了保障学生群体的便民服务,如今还解决了旅行特种兵们的突发急需。

“要说学术酒店的缺点,那可能就是住在校内的话,点外卖没法送到房门口,你必须和学生们一样,蹲守在围墙栏杆附近。”

27岁的沪漂夏饼饼,毕业于北京某985高校,她在一次回京出差时发现,凭校友卡能打折入住校内酒店。后来每次外出,她都会优先选择当地的学术酒店。

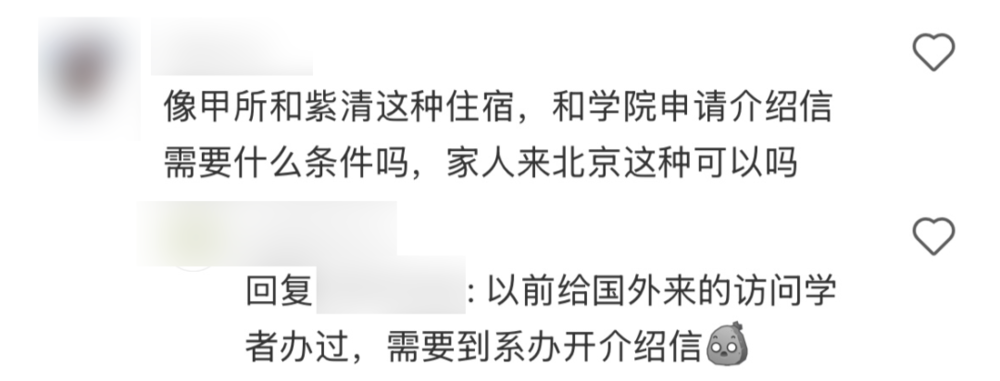

“有部分学术酒店就算挂在出行app上,也常年显示暂无房源;有的干脆只能靠最传统的方式才能预定。比如清华大学的‘甲所’,据说有校内开具的‘介绍信’才能入住。”

因为预定有一定的门槛,就更让学术酒店自带一股神秘气质。“你不需要多豪华的摆拍背景,只要贴上个高校或院所的定位,就倍儿有面子,让人暗自揣测你到底是什么来头。”

厅局风的学术酒店,最有人情味的地方

在主要负责接待学生与教师的学术酒店里,通常都散发着一种心照不宣的秩序感。

“出门旅游丢个手机、证件、充电宝已经属于家常便饭,但是住进了学术酒店,一切都显得岁月静好起来。”

图源:宇宙嗜睡员

“吃自助早餐的时候,排队打饭井然有序,你甚至敢把手机留在桌上占位置。大家都轻声细语,生怕打扰到别人。”

山东小哥大利,最近独自来北京旅游,订到了北漂老乡推荐的、300多元的、北京理工大学内的延园酒店。“这里地处北京著名的中关村,除了北理之外,周围还有民大、人大、北化工……就算是走到酒店之外,附近是住满了学生、教师、科研人员的片区,朴实且令人安心。”

“我在路边突然手机没电扫不了共享单车,路过的大学生居然没锁车缴费,就把车让给了我。他说反正有定位,骑到两三公里外的购物中心也就两块钱,别忘了锁车就行。”

Ending:

如今年轻人开始摒弃“穷游”,并不是眼高手低了,只是想在能力范围之内也别苦了自己。“旅游本就是为了放松身心,除了基本的吃好玩好之外,住宿方面跟不上也不行。”

学术酒店逐渐出圈之后,年轻人还延伸出了新的游玩项目:有人在武汉高校附近过早吃面,还有人想代购新疆大学的酸奶雪糕和水果切。

“以前外出旅行,时刻小心防备,搞得身心俱疲。住进学术酒店之后,自带一种校园时代的安心,我终于在陌生城市旅游时,能少操点心,只当个眼神清澈的乖学生。”