每个人都会经历很多场雪,敏感多情的诗人们会将对雪的感悟投射到诗文作品中。其中,我们可以看见历史上一个瞬间的场景,看见诗人某一时段的复杂心绪,看见那时候的天地万物。

罗隐懂得卖炭翁遇到的“一尺雪”

元和四年(809),不到四十岁的白居易还是一名意气风发的中年官员,这时他在朝中担任左拾遗,怀揣着“兼济天下”的理想,热情地关注政治和现实,诗歌中流露出尖锐的光芒。

这年冬天的一个早上,长安城刚刚下过一夜雪。贩夫走卒,引车卖浆,早上起来谋生计的人们一早就把街道上的雪踩踏成了夹杂着泥和冰的黑灰色残雪。在距离皇宫不远的大街上,白居易看到朝中宦官用很低的价格强行买走了老翁的一车炭,老翁无奈,即便是身居要职的白居易也无奈。不过,他写下了那首著名的《卖炭翁》:

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁,黄衣使者白衫儿。

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千馀斤,官使驱将惜不得。

半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

这首《卖炭翁》是白居易《新乐府》组诗五十首中的第二十三首。《新乐府》序中说:“为君、为臣、为物、为事而作,不为文而作也。”具体到这首诗,诗人说是“苦宫市也”。宫市,本指宫廷内所设的市肆,这里特指唐德宗贞元末年,宫廷派宦官到民间市场强行买卖、实为掠夺的弊政。这首叙事诗是典型的白居易的诗风,通俗平易的语言记录了卖炭翁的一车炭被宦官强行掠夺的事情。诗末没有议论,而是在矛盾冲突中戛然收束。

这是冬日长安城中再普通不过的一场雪。黎明起来谋营生的卖炭老翁,看到这场雪之后说不定是欣喜的心情,因为天气越是寒冷,他的这车炭才更值钱。心心念念想着给妻儿添置衣服和食物的老翁不会想到,雪越是深厚,宫廷中也越是需要更多的炭火。白居易通过这一事件记录了老百姓的“宫市之苦”,陈寅恪说,“于此可知白氏之诗,诚足当诗史。比之少陵之作,殊无愧色。”

其实,《卖炭翁》的原型很可能是韩愈《顺宗实录·宫市》中记载的因为进城卖炭而被宦官抢夺的农夫。在史料中,这件事情的结局是比较圆满的。《顺宗实录·宫市》中记载,争执过后:“农夫曰:‘我有父母妻子,待此然后食。今以柴与汝,不取直而归,汝尚不肯,我有死而已。’遂殴宦者。街吏擒以闻,诏黜宦者,赐农夫绢十匹。然宫市亦不为之改易,谏官御史数谏,不听。”

农夫意外得到十匹绢的赏赐,宦官则受到惩罚。不过,宫市制度并没有因此而改变,这仅仅是一个具有偶然性而不具备普遍性的事件。白居易看到了宫市制度的弊病,作为艺术作品的诗歌《卖炭翁》有着很大的现实主义价值。

谁最懂卖炭翁遇到的这场雪?我想,应该是晚唐诗人罗隐。罗隐有一首《雪》,格调与一般的咏雪诗很不一样:

尽道丰年瑞,

丰年事若何。

长安有贫者,

为瑞不宜多。

罗隐是晚唐诗人,比李商隐还要小二十岁,他漫长的一生经历了晚唐,还活到了五代时期。可以说,罗隐是一个看尽王朝的落日余晖,目送盛极一时的王朝远去的诗人。生活在这样一个垂垂老矣、朝不保夕的时代,这个衰颓的时代带给他的情绪更多的是失望、落寞、不平。

这首《雪》诗,诗中没有出现一个“雪”字。人人都说“瑞雪兆丰年”,可是丰年的情况又怎么样呢?罗隐的态度是,长安城里还有很多贫苦的老百姓,他们还要在天寒地冻的漫天大雪中谋生计,即使是瑞雪,也不要下得太多吧!罗隐何尝不知道老百姓对瑞雪的欣喜之情,可是他偏偏要戳破这个缥缈的吉兆:安居深院华屋、遍身罗绮的达官贵人在围炉取暖、赏雪吟诗的时候,殊不知可能有些贫困百姓等不到来年的丰收,可能就“路有冻死骨”了。如此,他冷冷地抛出了这句“为瑞不宜多”。

所以,罗隐懂得卖炭老翁出门卖炭之前的那一尺雪。那是他的慈悲。

酒备好了,雪下了吗

除了《卖炭翁》中的那一尺雪,白居易还有一首写雪的小诗别具一番韵味。就是这首我们都熟悉的《问刘十九》:

绿蚁新醅酒,

红泥小火炉。

晚来天欲雪,

能饮一杯无?

其实,雪明明还没下,我们却都觉得这就是在写雪——氛围感都是即将到来的雪给的。

这首诗作于元和十二年(817)冬,白居易在江州司马任上时。一年前的秋天,他在浔阳江头遇见一名怀抱琵琶卖唱的歌女,写下了《琵琶行》。诗题中的刘十九是白居易在江州时期的友人,应该经常和诗人往来,所以诗人才会在一个沉沉欲雪傍晚,想起邀请他来喝一杯清酒。

“绿蚁”,指的是浮在新酿未过滤米酒上的绿色泡沫。初读这首诗时,很是不喜欢这两个字,因为觉得这两个字不够美、不够诗意,尤其是“蚁”字。不过有次和友人交流这个想法时,他提醒我可以观察一下倒啤酒时酒的表层变化。我仔细观察,果然注意到浮在表面上一层泛着白绿色的泡沫,这些泡沫此起彼伏地跳跃着,确实有点像忙碌的小蚂蚁一般。轻微地沸腾一段时间后,酒面才平静下来。如此,我觉得“绿蚁”这个词非常贴切,尽管美感上还是差了那么一点。

“绿蚁”这个词并不是白居易的首创,在之前诗人的诗作中也多次出现过。如“别路青骊远,离尊绿蚁空”(骆宾王《在兖州饯宋五之问》);“杯中绿蚁吹转来,瓮上飞花拂还有”(高适《同河南李少尹毕员外宅夜饮时洛阳告捷遂作春酒歌》)。不过白居易似乎很喜欢这个比喻,写酒时多次用“绿蚁”来指代。

这首小诗充满浓郁的色彩感。刚刚酿出来的酒表面是绿色的,下面的炉火则是通红的。门外则是阴郁灰暗的天空,值得期待的是白茫茫的大雪。诗人在这样一个闲适的境遇中想起了友人,他很可能将这首小诗题写下来,让家童带着前去刘十九家邀请。我想,刘十九一定会欣然前往吧。这真是令人醉心的浓郁诗意。

《卖炭翁》《问刘十九》这两首与雪有关的诗作,也一定程度上代表了白居易不同时期的诗作风格。在唐朝诗人中,白居易仕途算是相对平顺的一个,他一生的经历和文学创作大体以贬谪江州为转折点,分为前后两期。前期的白居易怀揣兼济天下的理想,《新乐府》《秦中吟》这些诗作锋芒毕露;后期则逐渐独善其身,写下了很多如《问刘十九》这种闲适诗。当然,这种划分并不是绝对的。

江州时期,白居易的政治热情减弱了很多,他着手编纂自己的诗集。白居易将自己的作品分为四类:“合为事而作”的讽喻诗、吟咏性情的闲适诗、感伤诗、杂律诗。白居易认为前两类是他的主要作品(《卖炭翁》《问刘十九》分属前两类);后两类则不必保存。不过后人喜欢且广为流传的《长恨歌》《琵琶行》却都在他认为不必保存的诗歌范畴中。

让我们再回到这首小诗本身。

刘十九接到白居易的这封优雅的“邀请函”之后,想必会马上动身前往白居易家。也许,他还在路上,纷纷扬扬的大雪就下了起来。

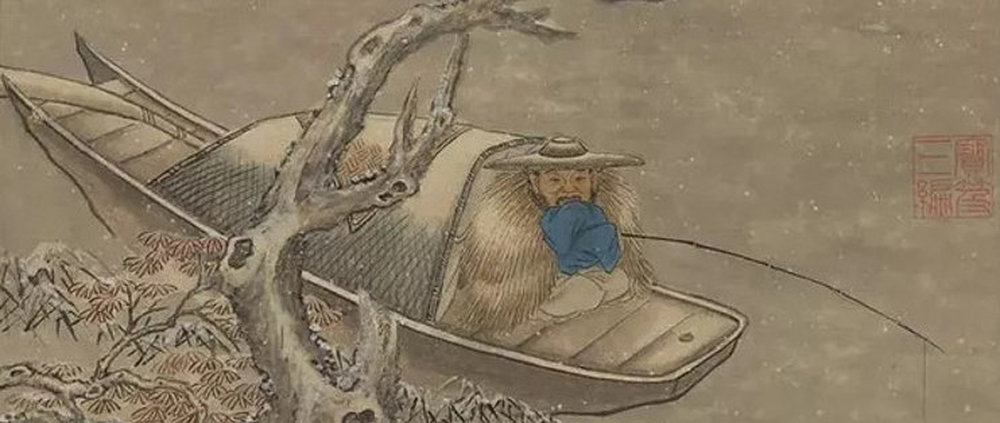

《寒江钓艇》明·陆治

李清照的那场“梅花雪”

雪、梅花、女子、诗,这几个元素放在一起,本身就是一首浪漫的冬日之歌。

李清照非常喜欢梅花和雪。比她时代稍晚的文人周辉在他的笔记《清波杂志》卷八中记载:“倾见易安族人言,明诚在建康日(1128-1129),易安每值天大雪,即顶笠披蓑,循城远览以寻诗。得句必邀其夫赓和,明诚每苦之也。”周辉自言,这个故事是从李清照的族人那里听来的,因此应该是比较可信的史料。

想象一下,这是多么美好曼妙的场景。冒着漫天大雪,女词人身披蓑衣踏雪寻诗,还会与心上人一起唱和。接受过教育的古代女子最大的快乐,莫过于此。

让我们看看女词人笔下的梅花、雪。李清照晚年有一首《清平乐·年年雪里》:

年年雪里,常插梅花醉。

挼尽梅花无好意,赢得满衣清泪。

今年海角天涯,萧萧两鬓生华。

看取晚来风势,故应难看梅花。

《清平乐》最早是书写家国太平的词牌名,南宋时期早已突破了这一内容上的藩篱。我们现在无法确定这首词的确定创作年份,却可以大致判断这首词作于女词人南渡和丈夫去世之后。此时的李清照经历了国破家亡,流落在南方孤苦无依。在这样的境遇之中,回忆过去温情的生活和书写当下的寂寥成为她词作的部分内容。毕竟,每个文人的创作都难以逃脱个人经历的烙印。

凄苦的女词人想起了她青少年时期的那一场场雪。在那一场场雪中,她快活地把梅花插在鬓角、披上蓑衣出门觅诗。跟着这个爱笑爱闹的女子的,可能是照顾她生活的侍女,也可能是与她琴瑟和鸣的丈夫。女词人闭上眼睛,似乎又看到自己踏雪而行的场景,听到自己的笑声。

那时候,她是如何记录赏雪、赏梅活动的?李清照早期有一首《渔家傲》,其中写道,“雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻。香脸半开娇旖旎。当庭际、玉人浴出新妆洗。”看到这里,我们自然明白女词人是如何“常插梅花醉”的。

然而,女词人脑海中的场景快速转换,金人南下,丈夫离世,她孤独踉跄地往南奔逃。是南方的梅花不如北方的更明艳动人吗?其实只是一个冰冷的现实:物是人非。词人手中反复揉搓着一朵梅花,泪水打湿了青衫。她已经两鬓斑白,即便梅花开得再好,也无心欣赏这雪里梅花了。

从此以后,再也没有人看得到李清照生命中的雪,她只在孤独中一年一年地度过哪怕还有雪有梅的冬日。