潮新闻客户端记者马黎郭楠

2024年度浙江考古重要发现评选汇报会,将于2月28日-3月1日举行,潮新闻将全程直播。

26个入围项目,究竟发现了什么,又有哪些历史空白被填补了?从今天起,潮新闻也将分3期(按年代顺序),亮出26位候选者的秘密武器。

今天推出第一期。

1.仙居下汤遗址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:仲召兵

项目汇报人:仲召兵

一、遗址概况

下汤遗址位于浙江省台州市仙居县横溪镇下汤村。面积约3万平方米文化层堆积厚达2.5米,。包含上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化四个阶段。

遗址发现于1984年,2022年,纳入“考古中国——长江中下游早期稻作农业社会的形成研究”课题,发掘持续至今。

下汤遗址近景(由西向东)

遗址中心地层剖面

二、主要收获

本年度发掘在上山文化中、晚期聚落的布局与演变上取得了重要突破。根据遗迹的空间分布,中西部相对独立的自然黄土台地可以视为中心台地,中心台地的外围围绕着十余座上山文化时期人工堆筑的土台(以下简称外围人工土台),分述如下:

(一)中心台地

中心台地上发现集中分布的房址4座,分圆形和长方形两种类型。圆形房址1座,采用挖槽栽柱的方法。长方形房址为基槽式。在圆形房址的北部,发现多个集中分布、原地使用状态的石磨盘,推测为食物加工的场所。在圆形房址和食物加工场所的东侧分布有一条人工沟渠,呈西北--东南方向,宽约1米,深0.5米。西侧有一条浅槽,方向与上述沟渠相同,宽约40厘米,深10~12厘米,沟槽内两侧有成排的圆形小柱洞,可能为篱笆墙类的隔离设施。

圆形房址及东西两侧沟渠沟槽(上北下南)

到了上山文化晚期,中心台地上出现人工用红烧土铺垫而成的“广场”,揭露面积约100平方米,厚约5~10厘米,略呈东高西低状。广场上清理器物坑30余座,个别为直接放置在红烧土地面上。坑内陶器一般3~5件,器型主要为平底罐、圈足罐、盆、碗、杯等。

红烧土“广场”遗迹(上东下西)

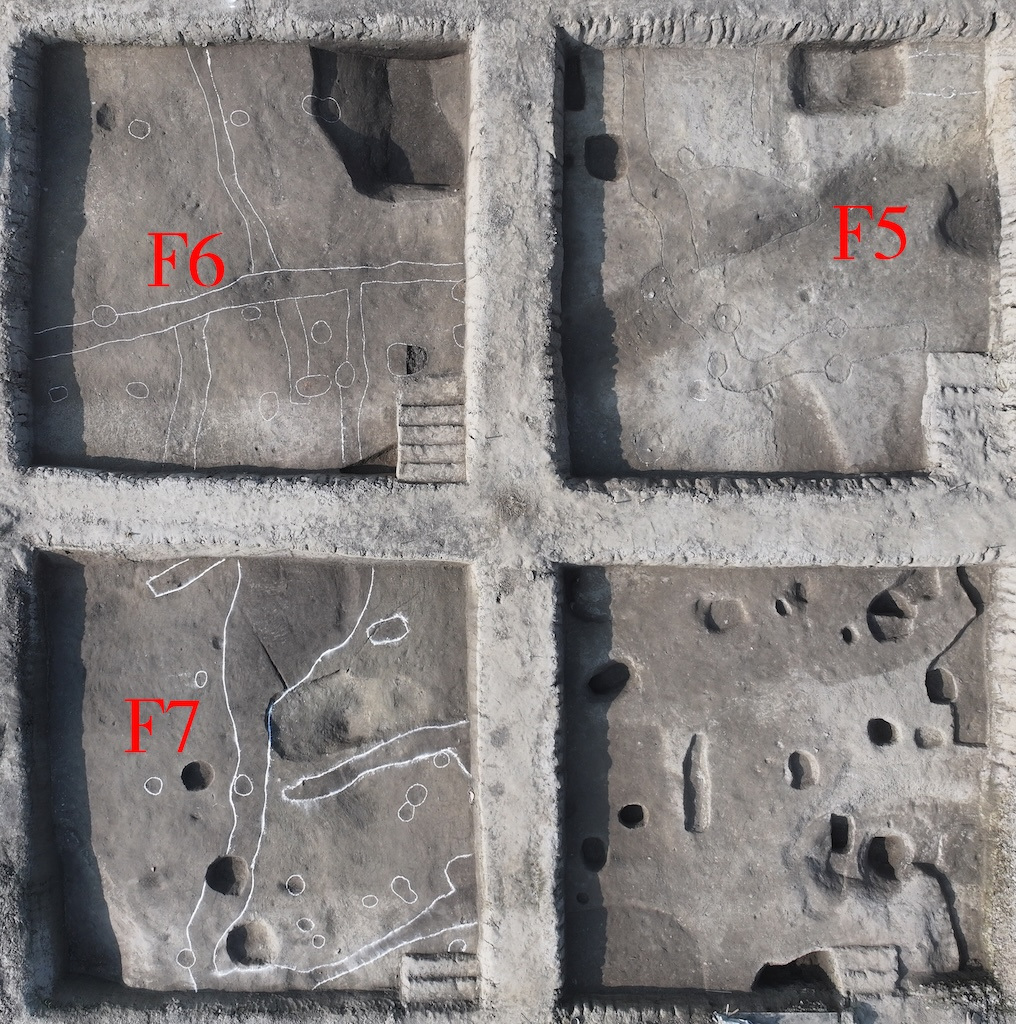

(二)外围人工土台

中心台地外围发现十余座上山文化时期人工堆筑的土台环绕在其北部及东部。土台大多呈长方形,长一般8~10米左右,宽5米左右,现存高度0.4~0.8米不等。

遗址东南角的土台较为特殊,平面近方形,边长约30米,四面被壕、沟环绕,相对独立,土台上发现有器物坑和高等级墓葬。

外围土台上共发现房址2处、灰坑23座、器物坑28座,高等级墓葬3座。

外围北部人工土台与器物坑(由南向北)

器物坑举例

高等级墓葬H485(上北下南)

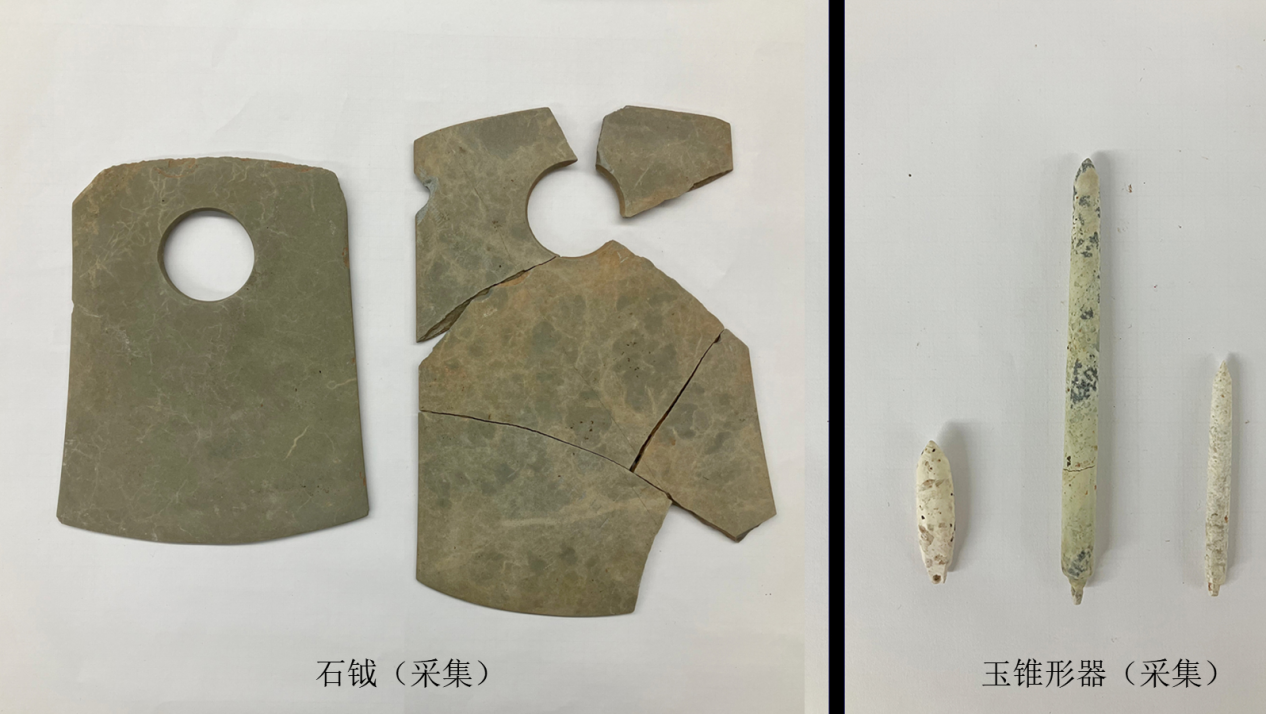

出土典型器物

三、价值认识

(1)下汤遗址历经上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化四个阶段,纵贯新石器时代的始终,是我国万年文化史的重要实证,是我国万年文化独立起源、绵延发展的生动范例。

(2)下汤揭露了上山文化时期外围各土台环绕中心台地的聚落格局,各土台可能对应基本的社会单元,这是上山文化社会结构的重大突破,同时,也填补和刷新了对早期农业社会结构和社会发展水平的认识。总之,下汤遗址丰富的聚落要素、清晰的聚落结构,为研究我国早期稻作农业社会提供了重要的样本。

(3)下汤遗址生土层中发现了距今4~2.7万年的野生稻,遗址具有连续的考古学文化,经历了从稻作农业起源阶段到新石器晚期农业高度发达的整个发展历程,为研究稻作农业起源和万年稻作农业史提供了重要材料。

2.衢州皇朝墩遗址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:方向明

汇报人:周东亚

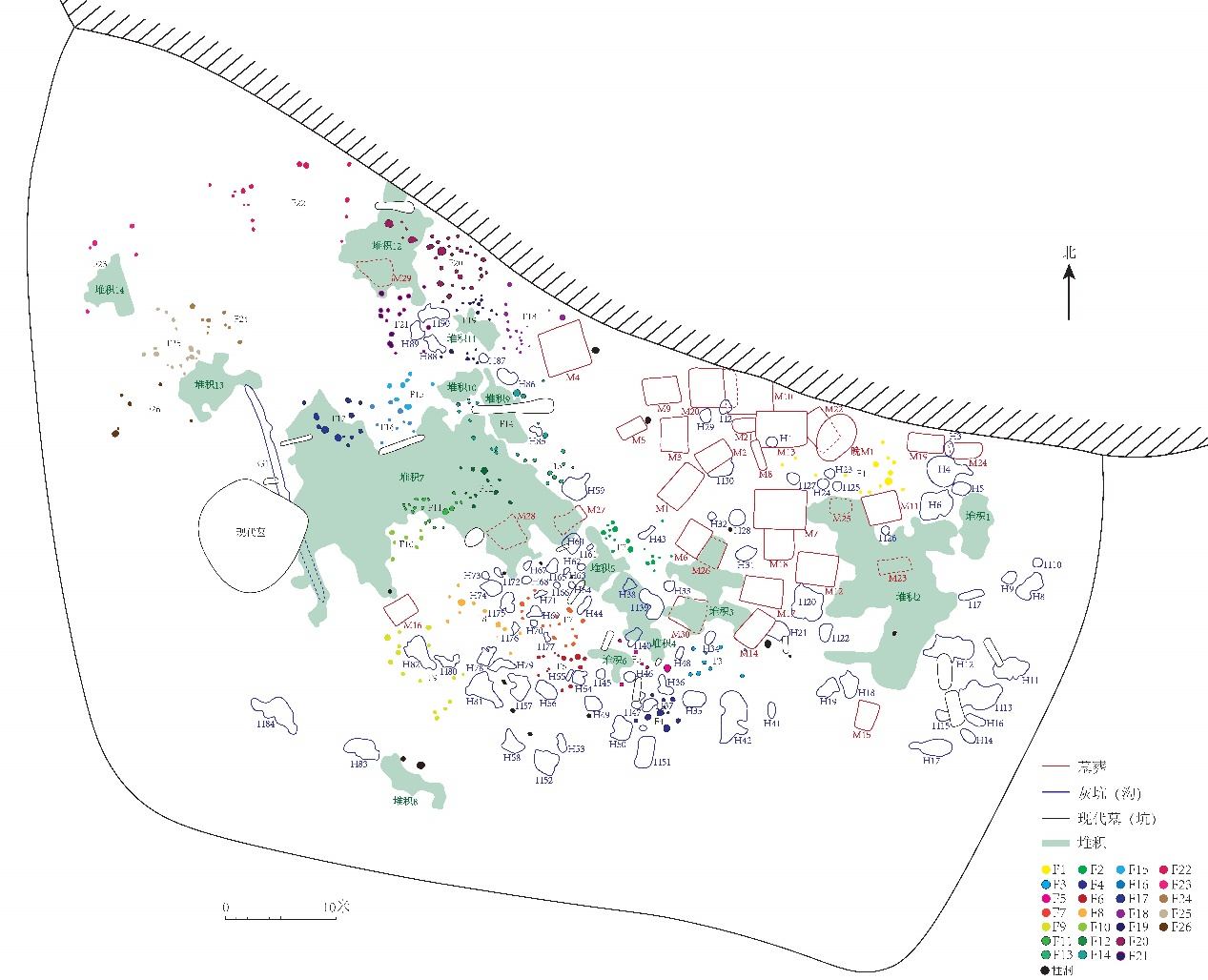

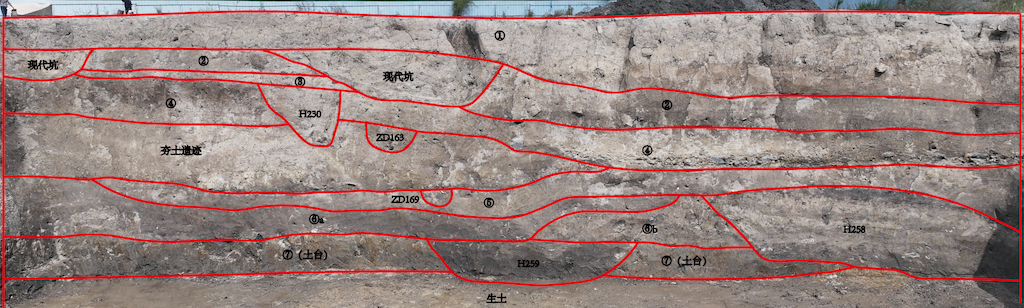

皇朝墩遗址地处衢州市衢江区莲花镇,金衢盆地西侧,衢江北岸,是一处自上山文化中期(约9300BP)延续至跨湖桥文化时期(约8000BP)的环壕聚落遗址。2021年,浙江省文物考古研究所在配合衢州机场迁建工程的考古前置工作中发现该遗址,随后进行全面勘探和考古发掘,截止目前已取得重要成果。

一是通过细致的田野工作,确认遗址主体由2处台地及1条环壕组成,总面积约5.5万平方米,环壕周长约902米,格局清晰,规模宏大,是目前保存最完好的上山文化遗址;二是结合科技考古成果,确认环壕东侧存在约1.5万平方米的上山文化—跨湖桥文化时期的水稻田遗存,实证了新石器早期大规模水稻种植行为的存在;三是实践聚落考古方法,发现遗址周边存在古河道、古低洼地、连接古低洼地与遗址环壕之间的水沟等遗迹,为探索早期人类水资源管理模式提供了线索。

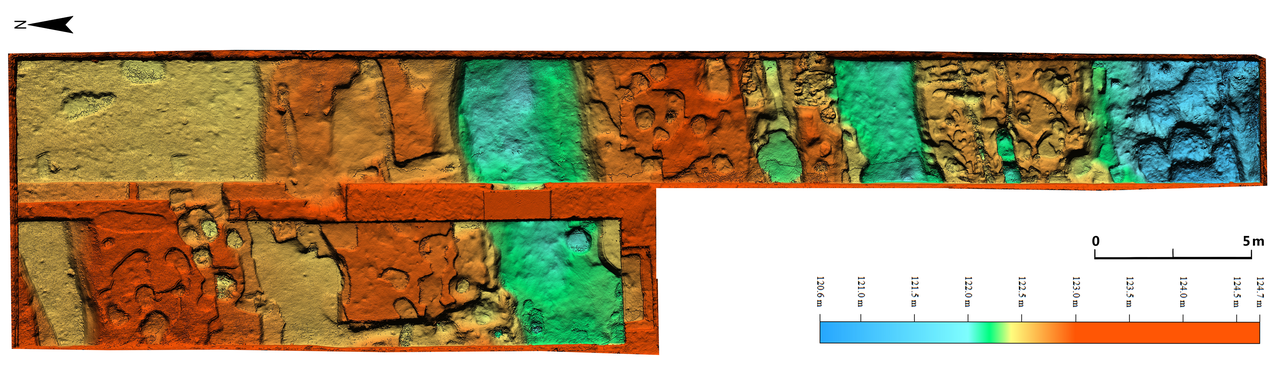

台地1航拍图(由北向南摄)

台地2上大遗迹解剖照

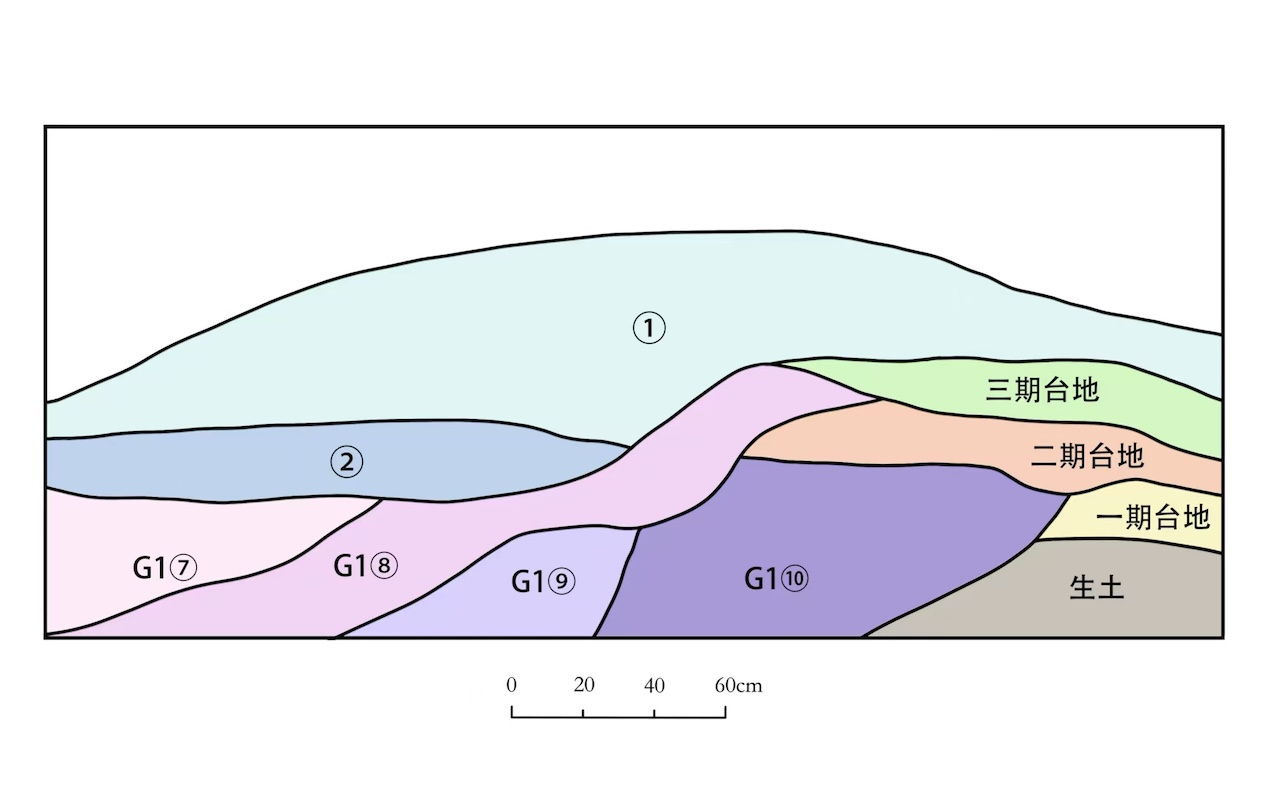

G1与台地2交界处剖面

G1红烧土边坡

稻田区域(TG5南壁)剖面

结合2023-2024近两年的工作来看,我们基本明确了皇朝墩遗址是一处聚落格局保存较好的上山中晚期-跨湖桥文化时期的环壕聚落遗址,其绝对年代约为9300-8000年,遗址主体为两处台地及外围环壕,且较完整地保留了稻田、外围古河道、古水塘等一系列聚落格局,构成了完整的聚落景观。遗址目前共清理灰坑柱洞灰沟等遗迹数十处,出土小件标本百余件,其中上山文化时期有着明显以双耳陶罐、陶壶、圈足盘、平底盘为常见组合的器物组。皇朝墩遗址最重要的是发现了上山-跨湖桥时期的早期稻田遗迹,对于探讨稻作文明起源具有重大意义,同时遗址也是目前所发现的上山文化遗址最西点,对上山文化分布范围及演进趋势有了更新的认识。

沟渠(G21)解剖照

皇朝墩遗址出土部分陶器

皇朝墩遗址的发现为探讨上山文化遗址的选址、分布、格局提供了新材料;遗址台地及环壕中的上山文化与跨湖桥文化层位联系极为紧密,器物演化有较强的一致性,为我们深入探讨上山与跨湖桥文化之间的演化问题、上山文化的去及跨湖桥文化的来源等问题提供了重要材料。同时遗址较完整的保存了上山文化至跨湖桥文化时期的聚落格局,突破了以往聚落考古的格局和认识,更多的将人类社会与周围自然环境联系起来,为全面复原古代人类社会,重建人类改造和利用自然环境的行为模式提供了一批重要材料,是聚落考古理念新的实践成果。遗址中所发现的上山文化至跨湖桥文化时期水稻田遗迹,有力证明了上山文化在世界稻作农业起源和发展中的重要地位。

3.丽水庆元小熊山遗址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:陈明辉

汇报人:琚香宁

小熊山遗址位于庆元县五都香菇小镇,北距松源溪约400米,地处松源溪南部河谷平原的一处小山岗,海拔约300米。2017年,当地修建庆元大道,把这遗址所在山岗北部被挖去了三分之一左右,对遗址造成了比较严重的破坏。复原面积1.7万平方米。目前遗址周边地形以河谷平原和低山丘陵为主。

2023年8月浙江省文物考古研究所在庆元五都香菇小镇工业区块(熊山区块)项目所在区域主动调查时发现少量夏商时期的遗物,并确认了大熊山和小熊山两处遗址,两处遗址均未发现文化层。其中大熊山已于9月5日-10月29日完成清表,仅在山顶位置发现一定数量的好川至夏商时期的夹砂陶、印纹硬陶等遗物,未见遗迹,可能遗址的主体部分此前已被破坏。

小熊山遗址航拍照

因庆元五都香菇小镇工业区块(熊山区块)开挖项目涉及小熊山遗址,为了解是否有先秦史前墓葬等遗迹的分布情况,2023年9月5日至11月22日,由施工方安排挖机,在浙江省文物考古研究所工作人员指导下清除表土,并立即刮面和寻找遗迹,历时一个半月完成了整个山坡的清表工作,清表面积1.12万余平方米,发现各时期遗迹12处,还发现大量小件,共270余件,主要有玉器和石器,玉器包括玉料、玉镯、玉璜等。

小熊山遗址M13平面照

小熊山遗址M1平面照

小熊山遗址M15平面照

小熊山遗址H27平面照

小熊山遗址堆积2剖面照

2023年11月至2024年7月,浙江省文物考古研究所联合庆元县文物保护所对遗址进行揭露和清理工作,共发掘好川文化时期墓葬30座、房址21处、灰坑90个、堆积14处。

本次小熊山遗址的发掘工作为好川文化的进一步深入认识和研究提供一批重要的材料。首先,小熊山遗址是目前已知分布最南的一处好川文化遗址,其发现和发掘填补了庆元县无先秦时期遗址的空白。目前浙江省文物考古研究所正在庆元展开区域系统调查,已发现遗址近80处,大大延伸了庆元县的历史轴线。小熊山好川时期墓葬规模较大、随葬品丰富,显示出明显的社会分化,显然是好川文化的一处中心聚落。从目前的发掘可知,小熊山遗址既有墓地又有居住区,内涵丰富,在好川文化考古中颇为罕见。

4.云和显圣湾遗址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:陈明辉

汇报人:陈明辉

浙江云和显圣湾遗址位于丽水市云和县城西路与兴业路交汇处,浙江省文物考古研究所联合云和县文物保护中心,于2022~2024年,共展开了三个季度的发掘,项目负责人为陈明辉。遗址分为西坡、北岗和南岗三个发掘区,以新石器晚期至龙山文化遗存为主体,年代跨度约在距今5000~3800年,复原面积达13万平方米。

显圣湾遗址在云和盆地中的位置

显圣湾遗址发掘区航拍

三个发掘区中,西坡发掘区遗存不甚丰富,以5座前好川及好川文化阶段墓葬为代表,同时地层中还发现1842件石制品,大多数与制作石镞有关,说明遗址内存在石镞作坊。

南岗发掘区则明确为一处好川文化的高等级墓地,目前共清理墓葬53座。墓地内墓葬排列有序,与西坡发掘区中的墓葬等级差距明显,这种高等级墓葬密集排列于岗顶,低等级墓葬居于坡下的布局表明在新石器晚期,浙西南地区已经出现了明显的社会分化现象。M8、M23是浙西南乃至整个中国南方地区迄今为止发现面积最大的两座墓葬,面积分别达24和22平方米,随葬品均达70余件,其中M8墓葬葬俗特殊,采用分层随葬器物的做法。南岗墓葬中出土随葬品近600件,以陶器为主,还有数量丰富的玉、石器,玉器种类包括玉锥形器、镶嵌玉片、玉管珠、玉钺等。

北岗发掘区的主要收获是发现了好川文化的柱坑式建筑1座、墓葬3座,以及新石器末期的大型建筑1座、墓葬2座。好川文化的墓葬M53面积也达到22平方米,随葬品30件,出土神人纹锥形器和日鸟纹套管。新石器末期的大型建筑面积超过100平方米,柱坑规模较大且排列有序,同时的2座墓葬随葬品以印纹硬陶为主。

显圣湾北岗航拍

北岗好川文化房址F2.

北岗新石器末期房址F1.

显圣湾北岗M51

显圣湾南岗墓地航拍

显圣湾M8第一层器物

显圣湾M8第二层器物

显圣湾M23完工照

总体而言,显圣湾遗址是好川文化的一处中心聚落,丰富了对好川文化时期瓯江上游地区文化面貌。西北坡前好川时期墓葬的发现为探讨好川文化的源头及其与良渚文化的互动提供了重要资料。北岗发掘区好川文化房址和墓葬,以及新石器末期房址和墓葬的发现,显示出北岗自始至终均为居葬合一的模式,性质较为特殊,其中新石器末期房址中出土少量着黑陶,墓葬随葬品也以印纹硬陶为主,其年代属于好川文化与肩头弄文化的过渡时期,为我们探讨好川文化与肩头弄文化的关系提供了新的资料。南岗的高等级墓地将大大增进我们对史前浙西南社会发展进程的认识,墓葬中反映出的良渚文化、南山文化、昙石山文化等文化因素,为研究武夷山—仙霞岭一带的跨区域交流提供了丰富的新材料。

5.宁波镇海汶溪遗址

发掘单位:宁波市文化遗产管理研究院

项目负责人:雷少

项目汇报人:雷少

汶溪遗址位于宁波市镇海区九龙湖镇汶溪村东北侧,倚靠凤凰山东、南侧坡麓分布,面积约7000平方米,与现代海岸线直线距离约15公里。2022年10月至2024年1月,为配合当地民生设施建设,宁波市文化遗产管理研究院分两期对其实施了4400平方米的考古发掘,共发现古代房址、墓葬、水井、水池、灰坑、灰沟、灶址和烧土堆等各类遗迹约250余处,出土陶、瓷、石、玉、骨、铜、木器等各类完整或可复原标本约800余件。

汶溪遗址发掘区所见地层共有二十四层,由早至晚可划分为史前,商代晚期至西周早期,西周晚期至战国,以及汉六朝至唐宋等四大发展阶段,其中以史前和商周时期遗存为主体。

汶溪遗址Ⅰ期考古发掘区全景(2022-2023年)

汶溪遗址Ⅱ期发掘区全景(2023-2024年)

汶溪遗址T1104西壁典型地层剖面

一、史前时期遗存

史前时期包括河姆渡文化早、中、晚期,良渚文化晚期和钱山漾文化早期遗存,其中河姆渡文化遗存堆积丰厚,年代连续,早期橡子坑,以及晚期干栏式建筑和墓葬是重要发现。出土标本种类和数量均十分丰富,包括陶、石、骨、木和玉器。陶器以绳纹釜为大宗,还有支脚、鼎、豆、罐、盘、盆、钵、盉、器盖、网坠和纺轮等。石器早期以打制的石核和石片为主,中、晚期则基本为磨制的斧、锛和凿。骨器中镞占主体,并有一些耜、锥、匕、珠和勺。此外,还出土少量玉玦、璜、环,以及木桨、轴和筒形器。植物种实以水稻为主,其次为橡子、芡实和菱角,以及杂草种子。动物骨骼中鱼类脊椎骨的数量最多,其次为鹿、猪、狗、牛、龟和其它哺乳动物。

二、商周时期遗存

发现干栏式建筑、灰坑和灰沟等遗迹100余处。出土遗物数量较为丰富,按照质地分为陶、原始瓷、石、铜器等。其中以陶器为主,原始瓷较少,可辨器形有鼎、甗、罐、豆、盘、钵、盆和器盖等。

汶溪遗址河姆渡文化早期地层堆积发掘场景

汶溪遗址河姆渡文化早期地层出土打制石器

汶溪遗址河姆渡文化早期地层出土鱼脊椎骨

汶溪遗址出土河姆渡文化早期骨耜

汶溪遗址出土河姆渡文化中期“青蛙”堆塑陶片

汶溪遗址河姆渡文化晚期干栏式建筑F8柱坑平面

汶溪遗址河姆渡文化晚期墓葬M9

汶溪遗址河姆渡文化晚期墓葬人骨古DNA采样

汶溪遗址河姆渡文化晚期墓葬随葬玉环

三、价值与意义

汶溪遗址文化堆积丰厚,年代跨度颇大,是继鱼山、乌龟山、应家遗址之后,在宁绍平原海岸带地区发掘的又一处重要遗址。它对于深入研究本区域古代文化发展序列及重建社会图景具有重要意义,其价值与意义总结如下:

第一,文化序列。汶溪遗址史前遗存涵盖了河姆渡早、中、晚期,以及良渚晚期和钱山漾早期三大阶段,面貌清晰,特征明显,为充实宁绍平原新石器时代晚、末期的文化序列提供了新材料。

第二,人地关系。汶溪遗址河姆渡早、中期,晚期与良渚晚期之间,以及良渚晚期与钱山漾早期之间发现的自然淤积层,有助于探讨沿海地区新石器时代晚期以来人类活动与海洋环境的密切关系。

第三,河姆渡文化研究。汶溪遗址的河姆渡早期遗存,是近十年来在宁绍平原的新发现之一,这为研究河姆渡文化早期在海岸带地区的传播和发展提供了宝贵资料。同时,河姆渡文化晚期前段遗存则是在钱塘江以南地区的首次大规模揭露,为河姆渡文化谱系和转型发展研究提供了丰富资料。

6.湖州长兴新安遗址

发掘单位:浙大城市学院

项目负责人:徐军

项目汇报人:沃浩伟

新安遗址位于浙江省长兴县泗安镇禧祉村新安自然村内,2011年被公布为浙江省省级文物保护单位,为台地型聚落遗址,年代为新石器时代至明代,四周有水系环绕,中间为台地,台地面积约70000平方米。

商周时期H111清理后照片

新石器文化时期红烧土堆积HD6俯视照片

本次发掘也是浙大城市学院考古专业2022级本科学生的田野考古实习,发掘位置选择在遗址东北角进行,面积1000平方米。发掘区为长方形,南北长40米,东西宽25米。布设5×5米规格的探方40个。

经过四个月的考古发掘,共清理灰坑163个,墓葬101座、兽骨堆(坑)多处,其中埋整只狗的灰坑2处。遗迹多为新石器时代马家浜、崧泽文化时期,商周时期发现少量房址、灰坑及井1口。另外还发现明代灰沟2处及墓葬1座。

本次发掘在地层及遗迹中出土了大量陶片、石器等人工遗物,还出土了大量动物骨骼、人骨,同时对遗址中的土样进行了收集,浮选出大量植物标本。

M2出土陶豆

M12出土石刀

M33出土玉玦

M42出土玉璜

M49出土陶纺轮

M66出土石钺

新安遗址地层自马家浜文化一直延续至商周及历史时期,地层延续,遗迹现象多样,遗物丰富,对于研究环太湖地区该时段考古学文化的特征、内涵具有重要意义。发掘区发现的中部土台及周边的大型灰坑(沟),和逐步堆筑垫土后作为墓地等现象表明当时社会已对聚落有相当明确的规划,且有能力动员、管理人群从事公共工程;墓葬随葬品有多少之别,显示出人群的分化,已初显社会复杂化迹象,为研究长江下游文明化进程提供了“古国时代”早期的又一珍贵样本。

新安遗址面积较大,墓葬多且密集,墓葬中人骨保存较好,多种葬式并存,为理解这一时期的葬制、葬俗提供了新资料,同时为诸如骨骼同位素观察人群的饮食结构、人群DNA观察人群遗传信息等科技考古工作提供了长江下游乃至整个南方地区的不可多得的材料。遗址出土遗物中动植物遗存丰富、也为开展多学科合作研究提供了良好的条件。

7.杭州临平孤林村遗址

发掘单位:杭州市文物考古研究所

项目负责人:王征宇

汇报人:穆友江山

孤林村遗址位于杭州市临平区。遗址位于超山-临平山所围绕的“C”形盆地东北端,临平-德清良渚遗址群的中间位置,周边散布有茅山遗址、玉架山环壕聚落址、小横山南朝墓葬等十多处各时期重要古遗址或古墓群,地理位置十分重要。

2024年度该遗址共发掘3000平方米,清理灰坑261个,柱洞169个,房址8处,柱洞群1处,灰沟11条,灶3个,水井4口,红烧土堆积2处,砖瓦堆积2处,墓葬4座,揭露夯土遗迹5处。

T0926北壁剖面

良渚文化时期土台

马桥文化时期土台及灰沟

战国时期房址5、6、7

遗址发现了良渚文化晚期、马桥文化时期、商周时期,汉六朝时期及唐宋时期的连续文化堆积,时间跨度长,遗址保存情况较好。揭露的重要遗迹主要为良渚时期土台、东周时期夯土和夯土上的房址以及六朝时期的柱洞群、房址等建筑遗迹。其聚落形态整体有从早到晚,由北至南逐渐扩大的的发展趋势。

遗址出土遗物丰富,共出土小件700余件,主要有良渚至马桥文化时期的夹砂陶器、石器和玉器,商周时期的印纹硬陶器和原始瓷器,汉六朝时期的各类青瓷器及釉陶器,如青瓷碗,杯,盘,灯盏,纺轮等。代表性器物有良渚晚期T形足鼎;马桥时期半月形穿孔石刀及有段石锛;战国时期青铜铙;东汉青瓷锺;西晋青瓷鸡首小罐;东晋青瓷碗;唐代青瓷碗及宋代陶簋等。

孤林村良渚文化遗址是杭州地区以良渚古城为中心的良渚文化遗址群的重要组成部分,是良渚文化晚期及其向吴越文化发展演变的重要例证。孤林村遗址年代跨度大,地层叠压有序,为我们研究钱塘江两岸先秦时期文化谱系、文明演进及其面貌提供了重要且丰富的实物资料,填补了钱塘江以北尤其是临平地区夏商文化遗存的空白。

六朝时期柱洞群及房址4

六朝时期灶及烟道

六朝时期水井J4

唐代墓葬M2

总体而言,孤林村遗址地层堆积丰富,时代延续性长,遗迹类型多样,是一处极为重要的古代文化遗址。该遗址的发掘对良渚文化基层聚落结构与分布、吴越文化面貌、区域文明发展与演进、城市变迁等的研究都具有重要价值和意义。

8.杭州余杭清水湾遗址

发掘单位:杭州市文物考古研究所

项目负责人:周学斌

项目汇报人:夏勇

余杭区中泰街道清水湾遗址位于浙江省杭州市余杭区中泰街道办事处西南约0.8千米处,中泰街道石鸽社区,东临石横路,南临凤中路。

2022年7月至11月,因中泰街道清水湾公租房项目建设,对地块开展考古勘探,在东部发现汉六朝时期的墓葬11座和新石器时代至商周时期的文化堆积1处,面积约5950平方米,命名为清水湾遗址。

经国家文物局批准[考执(2023)第1254号,考执(2024)第1310号],我所两次对遗址进行考古发掘。

2023年度完成发掘面积2247平方米,发现古墓葬11座和陶瓷器、石器等遗物。2024年度完成发掘面积3703平方米,清理古文化遗迹25处,包括墓葬19座,灰坑5处;出土小件248件(组),以汉六朝时期陶瓷碗、罐、壶、纺轮、盆、勺、盏、灶等器物居多,其次为商周时期的印纹硬陶罐、原始瓷盅等,少量新石器时代晚期的夹砂红陶鼎等陶器残片和石锛、钺、镞等。合计发掘面积为5950平方米。

遗址地层从上至下可分为4层,根据出土遗物从早到晚分别为新石器晚期、商周时期、汉六朝时期和近现代时期。

遗迹共计35处,其中墓葬30座,占比86%。灰坑5处,占比14%。遗物290件/组。从数量上以汉六朝时期陶瓷碗、罐、壶、纺轮、盆、勺、盏、灶等器物居多,其次为商周时期的印纹硬陶罐、原始瓷盅等,少量新石器时代晚期的夹砂红陶鼎等陶器残片、石器和玉器等。

本次发掘主要收获来自于先秦遗存,遗物代表了良渚文化中晚期到钱山漾、广富林和马桥文化的完整序列。

良渚文化贵族墓葬随葬品的发现,为今后探索良渚古城周边腹地的遗址情况提供了线索。

钱山漾文化和广富林文化的遗物,填补了中泰地区的空白。特别是钱山漾文化一期遗物,与余姚茂山遗址共同构成了认识钱山漾文化早期面貌的重要资料。

汉六朝和唐代墓葬同样也是本次发掘的重要组成部分。

9.杭州萧山鲁公桥遗址

发掘单位:杭州市文物考古研究所、萧山博物馆

项目领队:施梦以现场负责人:张晓坤

项目汇报人:张晓坤

萧山鲁公桥遗址位于杭州市萧山区蜀山街道金银桥东100米,属于浙北平原区南部、萧绍平原的西部,西部为西山山脉和湘湖,周边环绕南门江水系,周边有各时期古遗址和墓葬群,如新石器时代的跨湖桥、下孙、老虎洞、沈家里、祝家桥遗址等,商周时期的柴岭山土墩墓、溪头黄墓地等。经国家文物局批准(考执(2021)第7号、考执(2022)第966号、考执(2023)第852号),2021年3月-2024年12月,杭州市文物考古研究所联合萧山博物馆对鲁公桥遗址开展考古发掘工作,发掘面积9000平方米,发现鲁公桥遗址是一处保存相对较好、堆积序列完整的聚落遗址,遗址主体年代为良渚和商周时期,另外也包含有汉六朝、隋唐、宋元、明清时期的地层与遗迹。共清理灰坑157座、灰沟36条、墓葬32座、水井5座、灶2处、房址2座、陶片堆5处、陶瓷片堆1处、池塘3处、红烧土堆积10处、窑1座、动物埋藏坑1处以及大量柱洞(组合)等遗迹260余处,出土陶、瓷、石、玉等质地小件和标本3000余件。

良渚文化土台第二期西侧坡脚废弃堆积

萧山鲁公桥遗址古代文化堆积自良渚文化时期开始,历经商周、汉六朝、隋唐、宋元、明清时期,一直延续至近现代时期,其中良渚文化时期和商周时期遗存堆积最为丰厚,地层叠压关系清楚,遗迹数量较多,为构建该时期遗址的分期提供了丰富的资料;遗址较清晰地揭示了自良渚文化时期至明清时期的聚落演变过程,为了解、探索萧绍平原地区的单个聚落变迁具有重要价值;遗址的发掘使我们了解了良渚时期高土台的最初营建、增补、扩建到最终形状的形成过程,为我们认识太湖和钱塘江区域同时期的土墩遗址提供了重要的参考,补充了钱塘江以南地区良渚文化基层聚落的材料,对研究良渚文化的南传具有重要意义。另外遗址中的良渚文化遗物既呈现出与良渚遗址群相一致的特征(如过滤器),又呈现出与嘉兴—沪南地区相一致的特征(如使用双鼻壶随葬),与邻近的祝家桥遗址较为相似,反映出萧绍平原地区与太湖周边地区活跃的文化交流,表现出独特的良渚文化区域类型特征。该遗址延续时间长,堆积变化大,为研究独特地理环境下人类适应自然,实现自身繁衍发展的过程和特点具有重要意义。

M8出土单孔石刀

图片由浙江省文物考古研究所提供

(未完待续)