52岁的马先生(化名)从未想过,一场持续数月的咳嗽会彻底改变他的生活。

前不久,马先生在当地医院被确诊为右肺上叶支气管鳞癌。更棘手的是,肿瘤已经侵犯主支气管,这意味着传统手术极可能损伤支气管关键结构,甚至危及生命。为此,马先生辗转多家医院就诊,而医生们却给出了一致结论:“肿瘤位置太危险,无法手术。”

马先生抱着最后一丝希望走进德州市第二人民医院胸外科诊室。这里的一场“生命闯关”即将开启。

绝境中的转机多学科联手“智取”肿瘤

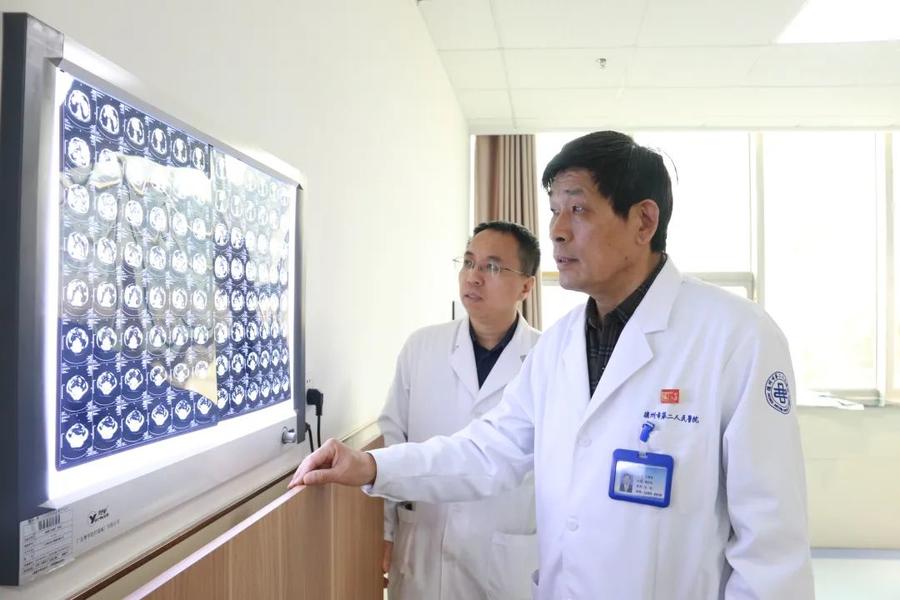

接诊的医院首席专家、胸部肿瘤中心主任王春堂深知,马先生的病情如同“雷区”:肿瘤紧贴主支气管,稍有不慎就会引发大出血或呼吸衰竭。但如果放弃手术,也就意味着癌症将快速恶化。王春堂迅速联系医院肿瘤多学科诊疗(MDT)服务,邀请多位专家共同“破局”。

“先缩小肿瘤,再精准切除!”很快,专家组明确了两步走的治疗方案。经过3轮“化疗+免疫治疗”的强力组合,马先生的肿瘤奇迹般缩小了近40%,如同一颗被“软化”的顽石,为手术争取了宝贵空间。

3厘米切口的“微雕艺术”在“单孔隧道”中挽救生命

手术日当天,主刀医生李广旭和团队面临的挑战堪比“微雕”:他们需通过仅3厘米的切口,在胸腔镜的引导下,完整切除肿瘤并重建支气管。屏幕上,细如发丝的血管和神经被逐一避开;镜头下,受损的支气管被精细缝合。两个多小时后,这场“单孔隧道”内的精密操作宣告成功。

“传统开胸手术需要20厘米的切口,患者术后常伴随剧痛和长期麻木。而单孔胸腔镜只需一个小孔,特别适合心肺功能较弱的人群。”李广旭解释道。术后一周,马先生已能自如行走。出院时,他红着眼眶说:“跑了那么多大医院,没想到是家门口的医生救了我。”

突破“禁区”的背后微创时代为肺癌治疗带来新希望

中央型肺癌因位置特殊,长期被视为手术“禁区”。而单孔胸腔镜技术的成熟,正让更多“不可能”变为“可能”。相较于传统手术,其优势显而易见:创伤小、疼痛轻、恢复快,患者甚至能避免切除整片肺叶,最大限度保留呼吸功能。

“这不是一台简单的手术,而是一场团队协作的生命保卫战。”王春堂感慨道。从多学科精准缩瘤,到毫米级操作缝合,每个环节都凝聚着医务人员的温度与智慧。

马先生的故事,为无数陷入绝境的肺癌患者点燃了希望。当微创技术遇上多学科协作,“禁区”终将被勇气与创新照亮。