近日,我国科学家共同领衔的中外联合团队利用沉积古DNA技术对阿德利企鹅栖息地相关的南极非湖泊陆地沉积物中的古DNA进行了评估,描绘了南极全新世中晚期罗斯海区域企鹅相关生态网络的变化,重现了该地区过去六千年来的生物多样性模式,并揭示了沉积古DNA技术在重建南部高纬度地区过去生物多样性模式中的潜力。

该研究成果以《沉积物DNA揭示全新世南极罗斯海阿德利企鹅的种群动态与生态变迁》为题于3月5日发表在权威学术期刊《自然-通讯》上。

古DNA随时间流逝而逐渐降解

南极大陆位于地球的最南端,在古生代和中生代时期,这里曾植被繁茂。随着地壳运动和板块迁移,大约4000万年前,连接南极和南美的陆桥断裂,南极洲被茫茫大海包围,气候逐渐转冷。到了约3400万年前,南极冰盖形成,随着南极绕极流逐渐增强,南极逐渐变成了一个巨大的“冰箱”。

论文共同第一作者、武汉华大生命科学研究院博士周程冉介绍,DNA在寒冷环境中的降解速度较慢,因此古DNA可以较好地保存在南极沉积物中,这就像南极生态的时间胶囊,可以让我们追溯过去的信息。

两年前,周程冉和团队利用跨学科技术整合了化石、古气候、基因组信息,揭示了企鹅六千万年来的物种演化历程和对极端环境的适应机制,见证了企鹅在大时间尺度上的物种演化。现在,他们再次利用跨学科手段探索了南极企鹅栖息地在小时间尺度上的生态系统变化。

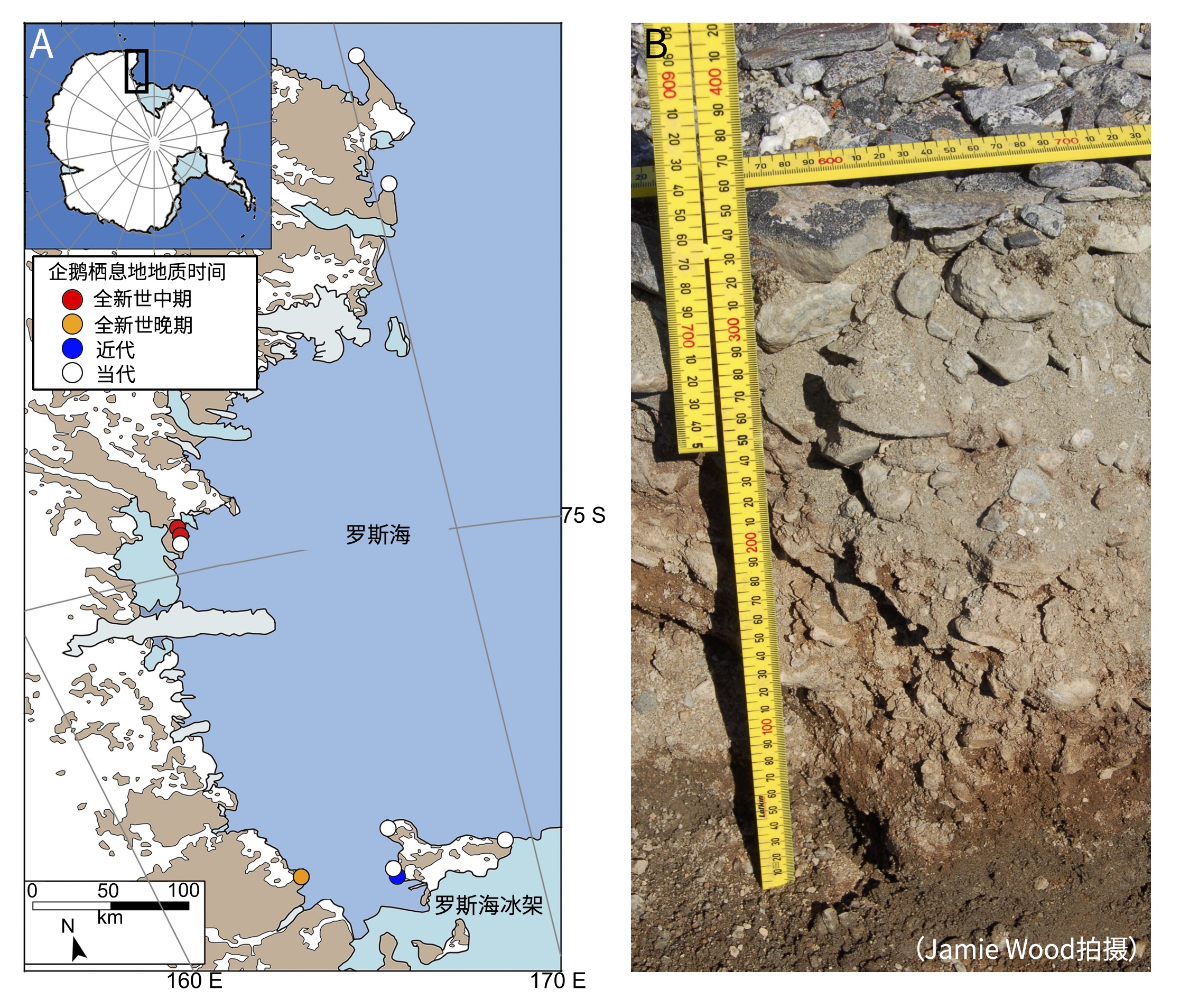

阿德利企鹅是南极洲生存的主要企鹅类群之一,罗斯海沿岸是它们的传统栖息地。周程冉告诉记者,研究团队从这里收集了采集自不同采样点、不同深度的156份地层沉积物样本,利用国产测序仪平台进行了古DNA测序,并利用地质定年法明确了各个样品的年代。

结果显示,这包含了过去时间跨度大约6000年的样本。团队采用了一种叫“最近共同祖先”的方法来识别和推定地层中蕴含的古基因片段属于哪类生物。发现超过500万条的序列被确认来自真核生物,包括动物、植物、真菌等,其中约76%的序列来自企鹅等后生动物。

研究人员还发现,随着样本从地表层到更深层,真核生物的DNA含量逐渐减少,而来自原核生物的DNA则逐渐占据主导地位。他们认为,这揭示了古DNA随着时间的流逝逐渐降解的过程。

全新世南极罗斯海区域生物复原图。白鲸绘

气候变化影响企鹅食物链的组成

在南极的生态系统中,阿德利企鹅并非独居“居民”,它们与许多其他生物共同构成了一个复杂的生态网络。一方面,企鹅是小型海洋动物的捕食者,如企鹅捕食磷虾和鱼类,后者包括南极银鱼、南极鳕鱼等;另一方面也被其他脊椎动物捕食或干扰,如贼鸥是企鹅幼鸟的主要捕食者,它们常在企鹅群落附近筑巢,是企鹅宝宝的“天敌”。

研究发现在不同时间或地点企鹅食物类群占比存在变化:在罗斯海南部地区,企鹅会吃更多鱼,而在北部更偏爱磷虾;在现存企鹅栖息地附近,磷虾的占比比较多;过去4000年以来,生活在南极浅水区的博氏南冰鰧(téng)的丰度逐渐减少,而生活在中上层水域的侧纹南极鱼的丰度则有增加等。

此外,由于较难被常规手段观察到,水母等刺胞动物常被传统企鹅食性研究忽略,而本研究则揭示了企鹅在罗斯海地区对水母等刺胞动物的摄食行为的空间分布模式:相对罗斯海南部地区,在北部(如阿德尔角区域)和中部(如北阿德利湾)地区刺胞动物的丰度更高。

论文通讯作者、浙江大学生命演化研究中心教授张国捷表示,数千年来罗斯海区域企鹅所消耗鱼类比例变化也表明了气候变化影响着企鹅食物链的组成,说明了气候变化对海洋生态系统稳定性具有重要影响。

作为罗斯海海洋食物链的基础,浮游生物可能会通过自下而上的营养传递影响大型捕食者的数量。它们的变化可以记录南极过往的气候变化和生态演替。

这次研究发现了包括硅藻、绿藻、红藻、纤毛虫和尾藻等在内的浮游生物痕迹,同时存在明显的时空变化,比如纤毛虫在罗斯海中部和南部的企鹅活跃的地区更常见,而在其他区域则较少见。

历史上南象海豹与企鹅存在演替现象

本次研究还发现了另外一个值得注意的变化,与南象海豹有关。

目前,南象海豹的繁殖地主要集中在亚南极地区的岛屿上,有时候会与企鹅共享栖息地。但本研究发现,在南象海豹当前栖息地更南边的哈利特角地区,历史上南象海豹与企鹅存在过演替现象。

“我们发现南象海豹与企鹅存在演替现象。在距今大约1400年前后的晚全新世海豹最适期,较温暖的气温使海豹能够生活在哈利特角地区,随着气候变冷和海冰增加,海豹逐渐退出了这一地区,该地区也逐渐被适应寒冷的阿德利企鹅占据。”论文共同通讯作者、阿德莱德大学研究员杰米·伍德(JamieWood)说。

他介绍,这表明全新世海冰变化影响了南极作为栖息地的可用性,在较温暖的时期促进了某些物种栖息地的扩张,揭示了过去气候和海冰变化对南极生物分布的影响,预示了南极生态系统对气候变化的敏感性,为预测未来极地生物的分布提供了依据。

南极不仅是科学研究的宝库,更是地球生态系统的重要组成部分。南极生物多样性参考资源的稀缺会限制人们对极地生态系统的全面理解。论文作者、华大生命科学研究院研究员李启业认为,未来通过更多国内外合作填补南极资源的空白,对理解南极生态系统至关重要。

在张国捷看来,目前利用南极沉积物中的DNA来研究南极高纬度地区陆地和海洋生物多样性时空动态具有巨大潜力,使人们得以窥探南极生态的变化,理解地球生态系统的复杂与脆弱。

新京报记者张建林