潮新闻客户端许建

明朝天启二年,春闱发榜了,京城大街上走来了三位新科进士,他们是福建三十七岁的黄道周、河南二十九岁的王铎和浙江二十五岁的倪元璐。

这三位儒林新秀意气风发、神采飞扬,和煦的春风吹拂着他们兴奋的脸庞。是啊,金榜题名是人生的高光时刻,更何况是万众瞩目的殿试擢桂。他们方才参加了新科进士“跨马游街”的庆典,接受百姓的庆贺。现在相约去酒肆把酒言欢,真是“一日看尽长安花”啊……

这三位未来被称之为“明末书坛三株树”的青年才俊,因殿试同榜高中而结缘,又一起入翰林院任编修,志趣相投、朝夕相伴,结下了深厚的友谊。黄道周曾在《题王觉斯初集》中言与两人交情深厚。

三人相约攻书,黄学锺繇、王学王献之、倪学颜真卿。说来奇怪,虽然他们风格迥异,业内评价也不尽相同,但三人之间决无“文人相轻”“门户之见”的陋习,有的是惺惺相惜、同气连枝、互为帮衬,甚至在宫廷宦海斗争中也甘冒风险鼎力相助。

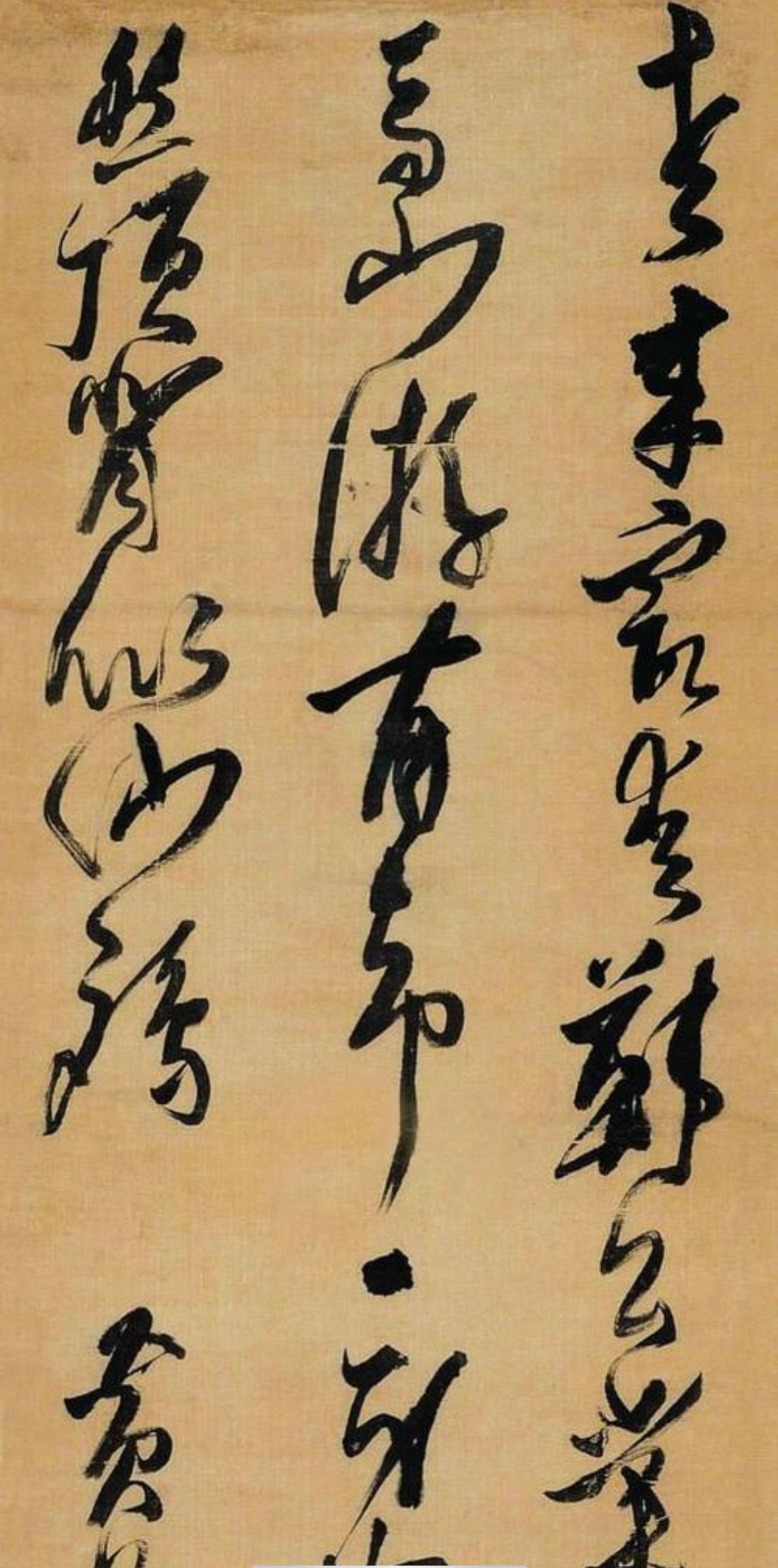

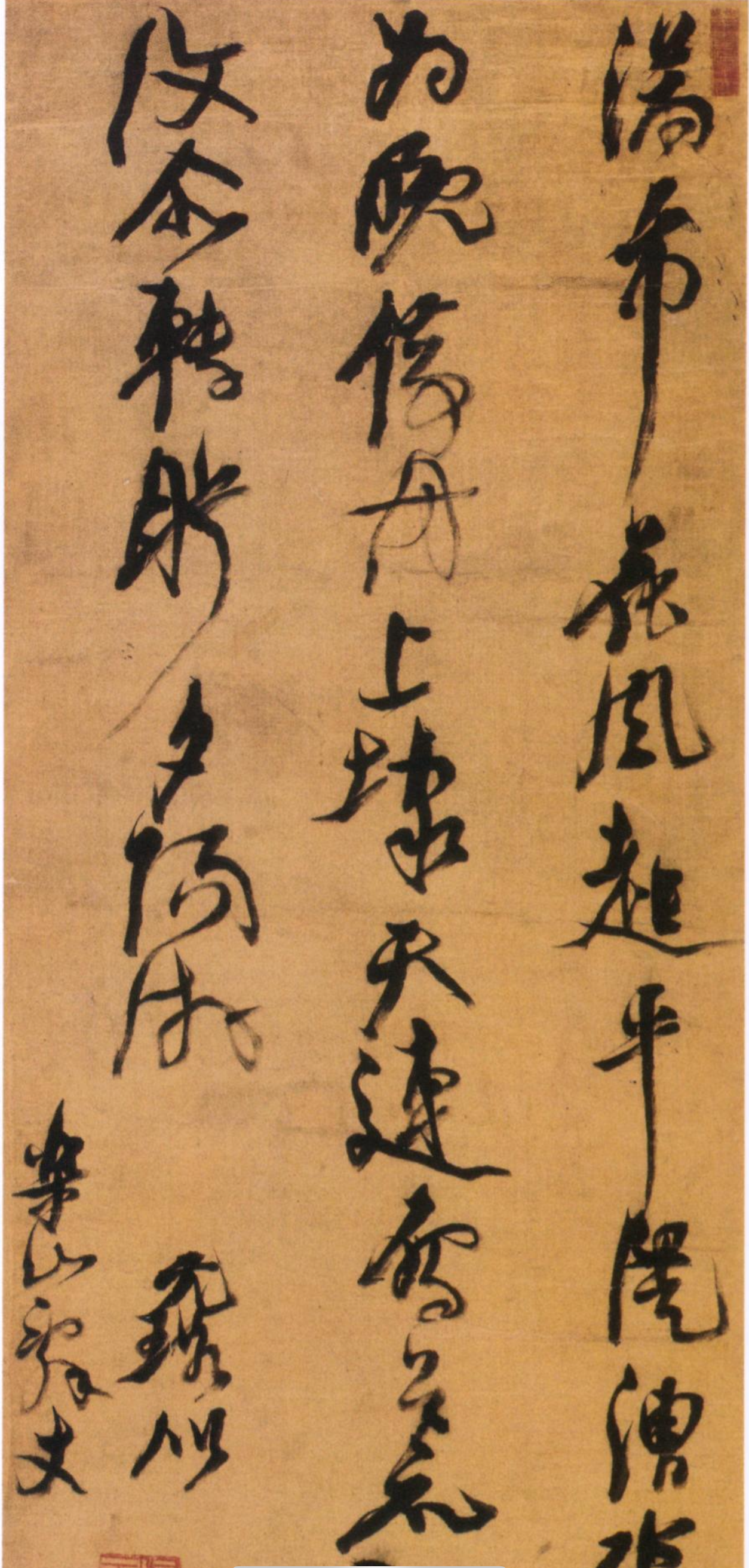

黄道周行草。

书法上,黄道周最欣赏倪元璐,他曾说,在崇祯壬午年见到倪元璐作书,便对他敬佩有加,赞他雄深高浑的笔力,日后当在苏轼之上。王铎重要的《拟山园帖》82卷,黄道周亲自为他作序,並说王的书法五十岁后“当自化”。黄道周因直言进谏触怒崇祯皇帝而被贬官时,倪元璐和王铎都曾为他奔走呼号。王铎在晚年仍常怀念黄道周和倪元璐。他在书法创作中寄托了对友人无尽的思念。

晚明书坛中,赵孟、董其昌的书风十分盛行,“馆阁体”也大行其道。但这种帖学“二传手”和束缚人性的考场用笔,让黄、王、倪十分不爽,他们高举复古的大旗,致力于匡正时弊,以尚奇崇古、恣肆纵横的笔墨共同追求“气骨”,缔造了一座开创性的奇峰。

沙孟海曾经把黄道周、倪元璐的字比作“西施”,将董其昌等人的字比作丑女。可见后世对他们的喜爱。

“三人团”中黄道周是他们的大哥。旅游达人徐霞客推崇他的偶像黄道周:“至人唯一石斋,其字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海宇第一,其学问直接周孔,为古今第一。”一句话,好得不得了。

后世名家也评说:“明季书家,可夺王铎之席的,只有黄道周。”

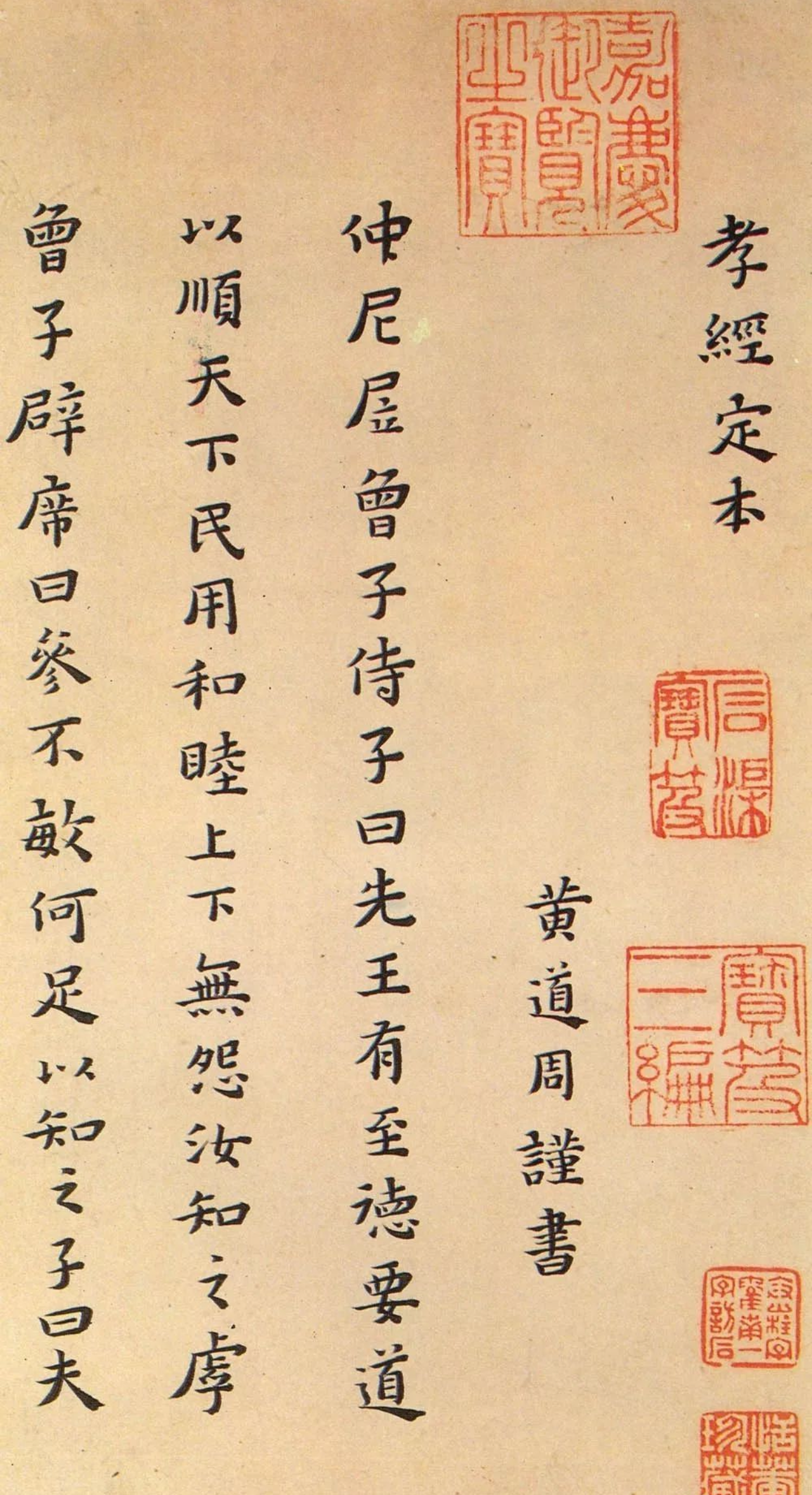

黄道周小楷。

黄的书法以“以隶化草”,在行草书中融入隶书的笔法和意趣,以气势夺人,既有魏晋书法的拙强,又有晚明书风的创新。行草书则深得二王神髓,小楷功夫尤为精妙。

黄道周的书法不仅是艺术表达,更是其人格的体现。他的性格严冷方刚,不随波逐流,书法也恰如其人,透露出强烈的气节与傲骨,被后世誉为“书人合一”。

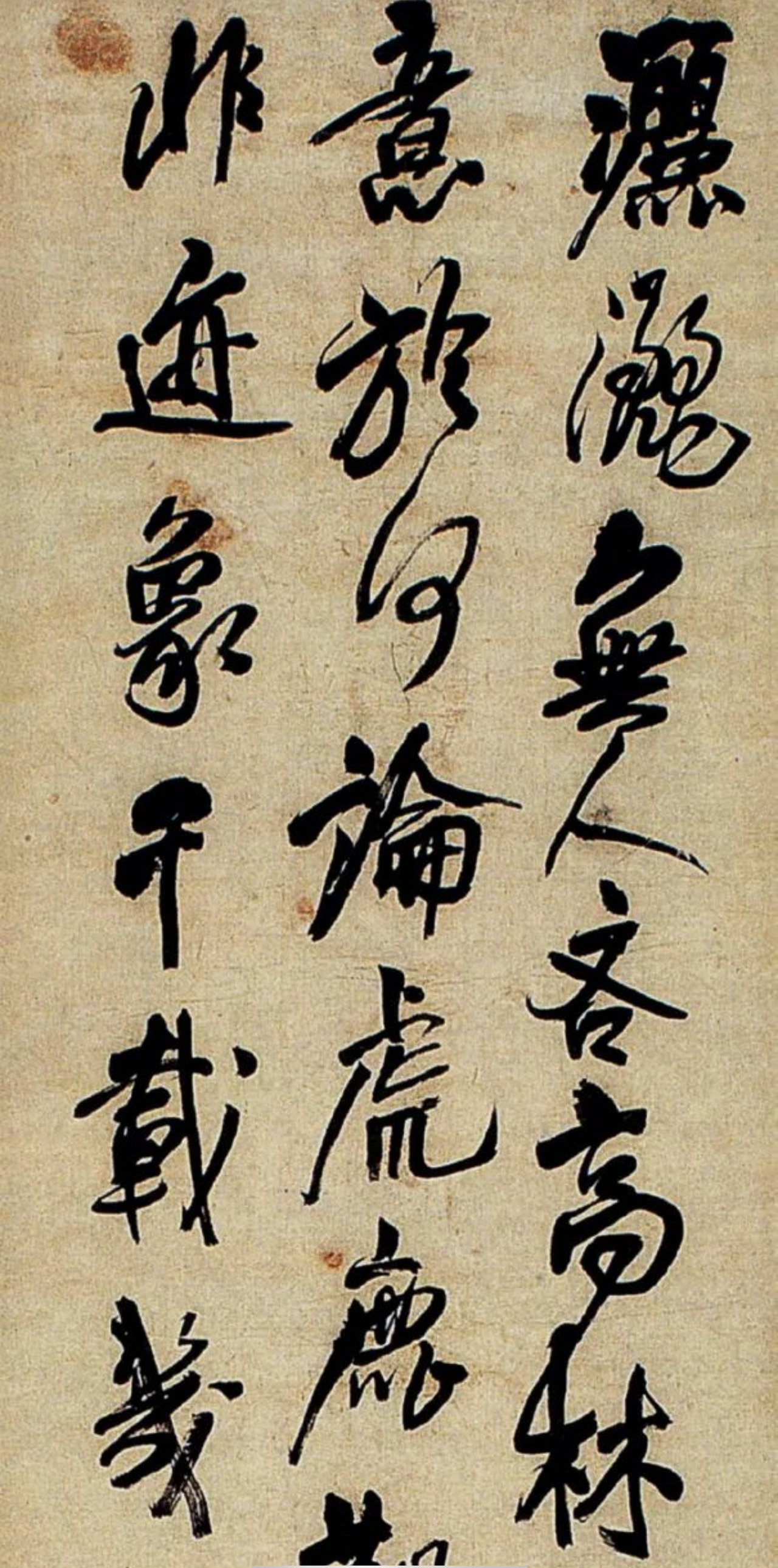

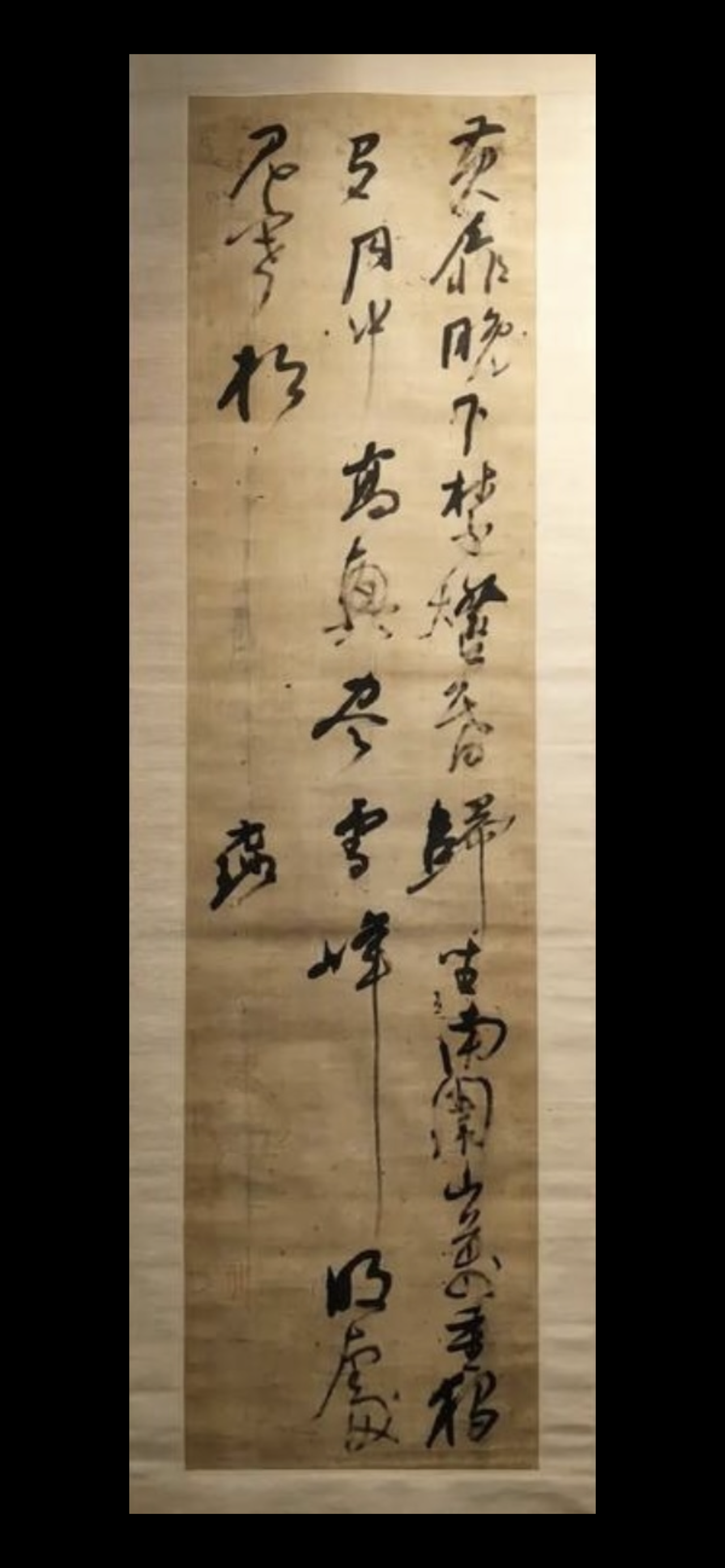

王铎行草。

王铎是明末清初书法的集大成者,从小就有“神笔”之称。尤以草书闻名。他的草书线条纵横郁勃,结体欹侧多变,有立体、“三维”的感觉,形成了强烈的视觉冲击力。他的“涨墨”技法尤为独特,通过墨色的浓淡对比增强了作品的动态感,成为后世书法家效仿的经典手法。日本人对王铎的书法极其欣赏,还因此衍发成一派别,称为“明清调”。1981年,年近七旬的日本书法大神级人物村上三岛,带领他的弟子怀着朝圣的心情来到破败不堪的王铎老家河南孟津,在王家祠堂看到随意堆放的《琅华馆帖》如获至宝。此帖和《拟山园帖》传入日本,引起轰动,在村上三岛的大力推动下,王铎被列为第一流的书法家,有“后王(王铎)胜先王(王羲之)”之称。

王铎行草。

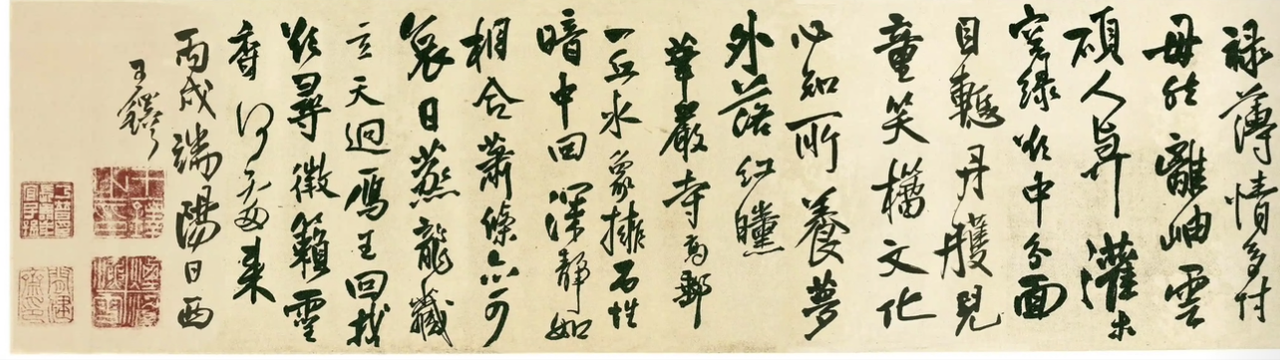

三人中年龄最小的倪元璐,书法作品结体紧密,笔锋棱角分明,风格奇伟秀逸,展现出强烈的个性与创新精神。他的行草书被誉为“笔奇、字奇、格奇”,既有颜真卿的厚重,又有苏轼的开张,形成了独特的“遒媚浑深”风格。

然而世事难料,正当他们书法日臻成熟、在书坛呼风造势之际,天下已大乱矣,命运的齿轮开始倒转。崇祯朝这艘大船岌岌可危,朝野上下每个人灵魂都受到重锤般的拷问,何去何从,有的甚至是付出了生命的代价。

倪元璐行草。

倪元璐是“三兄弟”中最早离世的。崇祯朝后期,他任兵部右侍郎兼侍读学士,后升任户部尚书兼翰林院学士。虽勤于职事,但明朝已处于摇摇欲坠之中。崇祯十七年,李自成大军逼近北京,倪元璐建议修缮南京宫殿以备不测,但未被采纳。1644年3月,李闯王攻陷北京,崇祯帝煤山自缢。伤心至极的倪元璐见大势已去,毅然选择殉国。他整衣冠拜阙,随后自缢而死,时年51岁。英魂随明朝而去。

倪元璐行草。

清兵入关后,抗清烈火风起云涌,张煌言,夏允黎、夏完淳父子领兵抗暴,坚持数年。史可法据扬州城死守,力战不降,城破后殉国。

刘宗周是明末儒学大家,明亡后拒绝与清廷合作,选择绝食殉国。文征明的曾孙文震亨,清兵推行剃发令后,选择投河自尽,被家人救起绝食六日而死。但相形之下,也有一批骨头不硬、苟且偷生之辈,出卖了自己的灵魂。1645年五月,清军铁骑汹汹,攻陷南京,作为南明弘光政权的东阁大学士,王铎在这生死存亡的关键时刻,做出了一个令后世诟病不已的决定——与钱谦益等文武大臣于玄武门雨中跪降清军。

是日,天降大雨,这批降臣战栗着匍匐在地,浑身湿透竟无一人敢抬头窥视。耻辱啊,马蹄扬起的泥土、树叶、马粪混合着雨水在他们脸上流淌,卑贱的脑袋已快贴近地面……

入城仪式,清军首领多铎骑在高头大马上一脸的不屑(要知道当年的赵孟頫仕元还是人家三顾茅庐的),策马而过。王的这一抉择无疑是对民族的巨大背叛,也是对不起他两位书坛兄弟。不管他在后来的《自辩书》中如何辩解,都洗白不了他降清变节的污点。王铎仕清后,担任了体面的礼部尚书。但他做梦也没想到,去世142年后竟被乾隆编入《贰臣传》,被视为大节有亏。余学书时,吾师西泠老人朱妙根告诫:赵孟頫、王铎的东西不要碰。正所谓心不正,笔也不正。

清兵一路南下,狼烟四起、形势危急,被崇祯帝贬职在家赋闲的黄道周,此时其实有很多种活法。他可以像张岱、傅山、朱耷一样,遁入山林,著书立说、埋首丹青。也可以像大学者朱禹水一样,东渡日本收徒授道,自成一派,也不失避乱之良策。“疾风知劲草,板荡识诚臣”。乱世之中的黄道周并没有考虑自身的安危,而是选择了一条最艰难、最没有希望的道路:毁家纾难,举兵抗清,收复失地!因为他心中有一团火,有一道光,有一个高大伟岸的身躯——那就是鲁郡公颜真卿。

颜真卿所处的年代,是唐朝由盛转衰的时代。也是一个飘蓬凄苦的乱世。天宝十四载(755年),安史之乱爆发,叛军摧枯拉朽、势如破竹,兵锋直指长安。河北诸郡纷纷沦陷。地方官要么挂冠远遁,要么望风而降。时任河北平原郡太守的颜真卿却举起义旗,与任常山郡太守的堂兄颜杲卿互为掎角之势,坚决抗击叛军。后安禄山派史思明攻破常山,俘虏颜杲卿和儿子颜季明。颜杲卿坚决不从,破口痛骂安禄山,在被安禄山挖掉了舌头仍大骂不休(文天祥句“为颜常山舌”)。最后颜杲卿、颜季明父子双双遇害。直到叛乱平息后,颜真卿托人到河北四处寻访,也仅仅只找到其从兄颜杲卿的一只脚和侄子颜季明的头骨,颜真卿在悲愤交加之中一气呵成《祭侄文稿》。此作之所以为天下第二行书,正是因为这其中的真情流露,以及颜氏一门的坚贞爱国。

唐德宗建中三年(782年),淮宁节度使李希烈勾结河北三镇节度使,举兵造反,而忌恨颜真卿的宰相卢杞则提出先派颜去许州劝降。谁都知道颜真卿此去凶多吉少。但苍髯皓首的颜真卿却坦然接受,踏上了自己的不归之路。

在叛军营寨中,他们把颜真卿綁在大树上,在他前面挖出大坑、架起火堆,用活埋、火烧威逼他。年近八旬的他面对死亡,诘问讥笑叛贼,全无惧色。他为自己写好了遗表、墓志、祭文。最终在蔡州龙兴寺被李希烈绳缢而死。颜真卿刚正不阿、宁死不屈的精神,展示了其“下则为河岳,上则为日星”的崇高品格,是后世忠臣的千古垂范,也是全体学书人的气节圭臬,更是黄道周的精神图腾……

陪都南京陷落、弘光政权覆灭后,黄道周在危难之中和郑芝龙等人拥立唐王朱聿键为帝,即隆武帝,黄道周被任命为武英殿大学土兼吏、兵二部尚书。

隆武帝有意进取,但郑芝龙掌握兵权,不愿出兵。黄道周为洗雪国耻,变卖家产,自己招募了数千人出征。未经训练、仓促组织的地方武装,怎敌虎狼之师。部队先后被清军击败,黄道周不幸被清将张天禄俘获,随后被押送到南京。

黄道周被送到南京后,他已做好了殉国的准备。清廷派汉奸、曾经的明朝重臣洪承畴劝降。作为老相识,黄道周提笔嘲道:“史笔流芳,虽未成功终可法;洪恩浩荡,不能报国反成仇。”将洪承畴和死守扬州的史可法对比,洪承畴惭愧而退。

在死牢中,清朝摄政王多尔衮也多次派人劝降,同样被黄道周严词拒绝。

黄道周在狱中二次绝食明志,“不食周粟”,宁死不降。深明大义的夫人来信鼓励他:“忠臣有国无家,勿内顾。”

清顺治三年(1646年)三月初五,黄道周被押往南京东华门刑场,执行斩首。

那天,春寒料峭的天气夹杂着阵阵寒意。天空暗淡无光,显得阴沉沉。重枷在身、已被折磨得不成样子的黄道周,步履蹒跚地走上戒备森严的刑场。因受酷刑、血肉糜烂,然而他的神情依旧坚定。他在心中默念着狱中遗诗:“六十年来事已非,翻翻复复少生机。老臣挤尽一腔血,会看中原万里归。”

……

最后的时刻到了。黄道周向太祖皇帝孝陵的方向拜了拜,又撕下衣襟,咬破右手食指,在衣布上给家人留下血书“纲常万古,节义干秋,天地知我,家人无忧(家人不要为我而悲伤)”。坚贞不屈的气概把手持鬼头刀的清庭刽子手也吓住了。这位“晚明骨头最硬的人”拒绝下跪,行刑后,失去头颅的身子久久挺立不倒。门人收拾尸身,发现其外衣内侧用鲜血赫然写着“大明孤臣黄道周”。字体血渍模糊,已分不清是行书还是草书,然其傲骨铮铮的气势犹存,这是他生命的绝笔。

同一天,他四个门人蔡春溶、赖继谨、赵士超和毛玉洁也遭到杀害,人称“黄门四君子”……

黄道周、王铎、倪元璐这三棵书坛沉郁苍茂的“大树”,于晚明政治舞台以华丽的身姿出场,最终在山河破碎、民族危亡的历史关头,交出了自己不同的人生答卷。

笔者题词。