多彩贵州网讯阳春三月,赤水市官渡镇仙鹤村的高粱育苗基地里,春风轻拂成片小拱棚,棚内新芽萌动。外聘高粱种植能手穆贵敏抓起一把湿润沃土,向围在田垄间的几十名村民示范:“膜下土壤湿度恰到好处,今年又是一个丰收年景!”村民们专注聆听,学习育苗关键技术。

作为镇里特聘的“产业顾问”,穆贵敏凭借二三十年的种植经验走马上任。由他主导的示范基地,成为技术传播的核心枢纽。该基地与赤水市农业农村局技术服务队紧密配合,深入各村田间地头,针对高粱育苗、移栽等种植全过程,提供线上线下同步的技术服务,及时解决各类技术难题。

69岁的王朝会一边给苗床洒水,一边说道:“跟着村里干,既能学到技术,又能拿到土地流转费,每天还有工钱,这笔账很划算。”

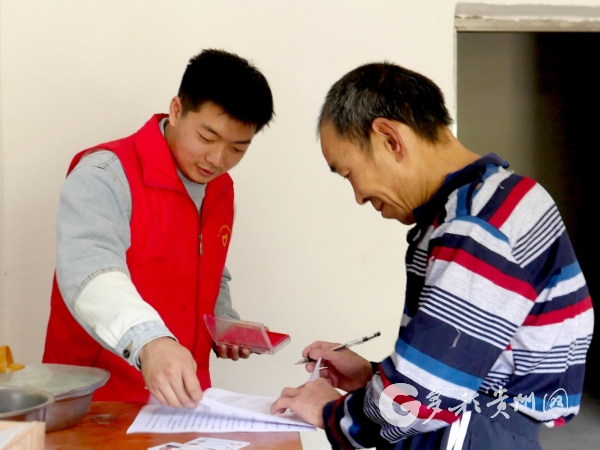

订单农业模式为产业注入强心剂,装上“稳定器”。镇农业农村综合服务中心组建的“红缨子签约服务队”,连日奔波于村舍之间,已与1500余户农户签订保底收购协议。村民李国祥签完合同后,小心保存协议书,他表示:“符合标准的高粱,每斤保底价3.8元,种起来心里踏实!”隔壁的彭志伦则计划将家里的土地全部用来种植高粱。

在龙宝村,一场创新试验悄然展开,拉开了产业升级的大幕。农技人员选取了贫瘠和肥沃两类试验田,由镇、村党员志愿服务队带头,实施差异化全程跟踪管护。“窝距要控制在25厘米,每亩保苗8000株左右……”穆贵敏在试验田里反复调试参数。村党支部书记杨厚兵介绍,试验数据将形成本土化种植手册,彻底解决高粱种植的“水土不服”问题,用实际数据和收成向群众证明,科学种植管护高粱能带来可观收入。

种植大户何连开就是一个成功范例。他自家及承包的30亩高粱地,前几年亩产平均450余斤,带动了周边众多村民参与高粱种植。“从浸种催芽到病虫害防治,每个环节都有技术跟踪。”刚撒完高粱种的何连开与穆贵敏交流时说道,“土壤、温度等数据实时上传,通过手机就能进行指导,遇到问题,无论是发图片还是打电话,都能及时得到有效解决。”

春风吹拂着6500亩高粱地,官渡镇构建的“技术能人驻点+订单保障+试验推广”产业体系已初见成效。镇农业农村综合服务中心负责人望着新铺设的产业路,满怀憧憬:当试验田的对比数据揭开增产奥秘,当首批订单农户迎来丰收,这条产业振兴之路将向远方的山峦不断延伸,通向更为广阔的发展天地。(张浪)

一审:余从源

二审:王信姚腾

三审:唐全寿