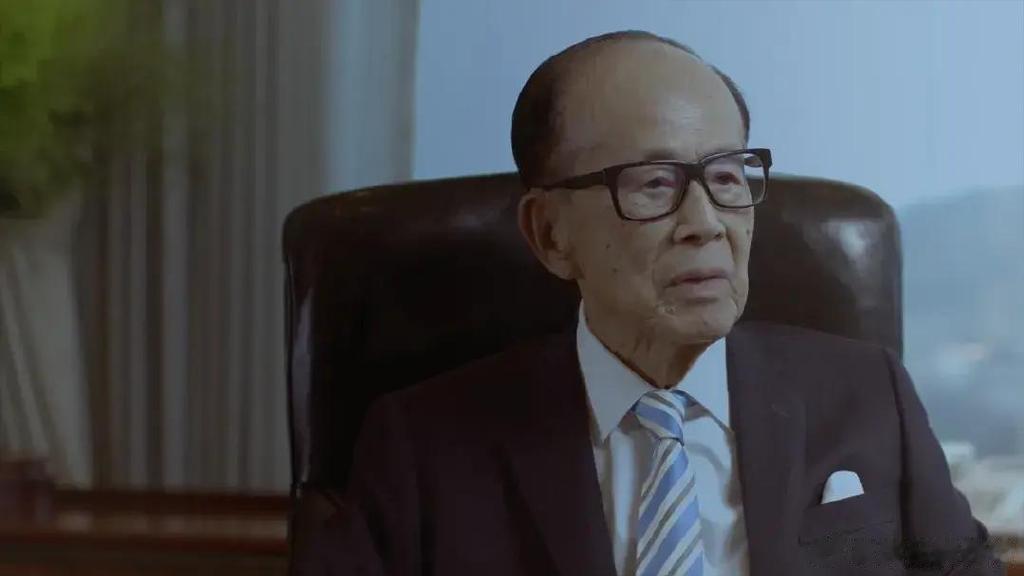

2025年3月17日黄昏,香港太平山顶的暮色中,恒基兆业创始人李兆基在家人陪伴下安详离世。

这位97岁的商界巨擘,与李嘉诚缠斗一生的“宿敌”,终究未能等到与老对手在百岁门槛上的最后对决。

至此,香港地产“四大天王”仅余李嘉诚一人,而那个属于地产枭雄的黄金时代,也彻底落下了帷幕。

1.同岁不同命

1928年,广东顺德一户经营金铺的商贾之家,李兆基出生;同年,潮州贫寒教师之子李嘉诚降生。

两个同岁却不同命的少年,冥冥之中注定了一生的纠葛。

李兆基生于金铺世家,6岁拨弄算盘,12岁执掌金柜,黄金与外汇的博弈是他最早的商业启蒙;而李嘉诚的童年则在战乱中颠沛,14岁辍学谋生,从塑胶花推销员一路攀至工厂老板。

1948年,命运的齿轮开始咬合。

带着父亲给的1000港元,20岁的李兆基踏上香港码头。此时,比他小5个月的李嘉诚已在香港摸爬8年,从茶楼跑堂蜕变为塑胶厂总经理。

两个“广东仔”,一个手握黄金筹码,一个脚踩工业浪潮,在香港这片热土,开启了半个世纪的商战传奇。

1958年,李兆基与郭得胜、冯景禧创立永业公司,以“分层出售、十年分期”颠覆香港楼市规则,让中产阶层首次触达房产;同年,李嘉诚在香港繁荣的工业区北角买下一块地皮,兴建了长江工业大厦,宣告进军地产。

此后二十年,“二李”的竞争从土地拍卖会蔓延至资本江湖。

1979年,李嘉诚以“蛇吞象”收购和记黄埔,创造了本土港商打败英资的先例,成为首位掌控英资财团的华人。

两年后,借助香港股市热潮,李兆基成功地将恒基兆业推上市,一举集资10亿港币,充实了自己的实力。李兆基通过收购新界农民土地权益,以低成本储备大量中小型地皮,逐步打造出“楼宇制造工厂”的经营模式。

香港地产界曾如此评价四大天王:李嘉诚雄才大略,郑裕彤勇猛激进,郭得胜稳如磐石,而李兆基——“他总比市场早半步看见未来”。

2.百亿截胡

真正的对决发生在1993年,一场关于美丽华酒店的收购战,将李嘉诚与李兆基的恩怨推至台前。

美丽华酒店由香港富商杨志云于1957年创立,曾是尖沙咀地标性建筑。1985年杨志云去世后,其子女无心经营,计划出售资产移民海外。这一消息迅速引发香港地产界震动。

美丽华酒店不仅拥有黄金地段,更因其历史价值成为资本眼中的“肥肉”。彼时,李嘉诚的长实集团已通过收购和记黄埔等案例,展现出“拆旧建新”的激进风格。他意图将美丽华酒店改造为高端住宅项目,以攫取短期高额利润。

李嘉诚的报价策略体现了其一贯的务实作风:通过市场化谈判快速完成交易,将土地资源转化为现金流。这一模式在1980年代香港地产狂飙期屡试不爽,但他忽视了杨家后人对家族遗产的情感诉求。

杨家人的心愿是“保留酒店品牌”,而李嘉诚的拆建计划与之背道而驰。这种纯资本导向的思维,最终成为其失利的伏笔。

李兆基与杨志云是多年至交,这层关系使其在竞购中占据道德高地。当杨志云遗孀主动以半价条件请求其“接盘”时,李兆基的承诺不仅是对商业利益的权衡,更是对传统粤商“信义”价值的维护。

最终,李兆基以每股17港元的价格收购美丽华酒店34.7%的股份,并且坚持保留酒店原貌。这样一来,看似牺牲了短期利益,实则赢得了商界口碑,而这种“长期主义”也恰是其日后抗衡李嘉诚的隐性资本。

事后,有媒体测算,李兆基的截胡,让李嘉诚少赚了百亿港元。

3.世纪博弈

若说美丽华之战是商业谋略的较量,那么港珠澳大桥的博弈则裹挟着家国叙事。

1983年,爱国商人胡应湘首次提出跨海大桥构想。

彼时的香港,作为全球重要的贸易港口和金融中心,经济蓬勃发展,但珠江口的交通瓶颈却日渐掣肘。胡应湘敏锐地察觉到,一座横跨珠江口的大桥,将彻底打通香港、珠海与澳门之间的交通脉络,推动区域经济一体化,带来前所未有的发展机遇。

这一大胆构想,提出之后得到了众多赞同,但却遭到李嘉诚的反对。

屁股决定脑袋,李嘉诚掌控的和记黄埔,在香港港口业务中占据着垄断地位。港珠澳大桥一旦建成通车,珠江口的物流格局将被彻底改写,内地港口的吞吐量势必激增,珠三角的货运不再过度依赖香港转运,这无疑将直接冲击他多年苦心经营的港口业务。

于是,从项目提出伊始,李嘉诚便站在了反对的阵营中。而这一次,李兆基再次公然站到了李嘉诚的对立面。

在李兆基眼中,港珠澳大桥绝非简单的基础设施建设,而是一项具有深远战略意义的投资。更重要的是,这是一个打破李嘉诚港口垄断、重塑粤港澳经济格局的绝佳契机。

于是,一场围绕港珠澳大桥的商业博弈悄然拉开帷幕。

李兆基联合郑裕彤、何鸿燊等一众商界大佬,组成了“反李联盟”,以基建投资绑定大湾区战略,力挺胡应湘的跨海蓝图。

随着时间的推移,社会各界对区域经济一体化的呼声越来越高,人们逐渐认识到港珠澳大桥对于粤港澳大湾区发展的重要性。在多方的共同努力下,中央政府也积极介入,协调各方利益,推动项目的进展。

经过漫长的筹备与建设,2018年,港珠澳大桥终于正式通车。这场持续三十年的拉锯,最终以国家意志的胜利告终。

而李嘉诚的应对,是将资产转向欧洲公用事业,完成从“香港李”到“世界李”的转身。

4.无人对弈

两次“世纪商战”,尽管李兆基都赢了李嘉诚,但是在财富的牌桌上,李兆基始终被视作追赶者。

1996年,他凭借地产和股市投资首登亚洲首富,但次年金融风暴袭来,资产大幅缩水;李嘉诚却因提前布局欧洲,逆势登顶香港首富,自1999年起并连续霸榜21年。

转折发生在2020年。

福布斯榜单上,李兆基以304亿美元身家反超李嘉诚10亿美元。这场迟来的胜利,被外界解读为“旧经济”(地产)对“新资本”(跨国财团)的短暂逆袭。

但两位耄耋老者早已无意缠斗:李嘉诚在2018年退休,李兆基亦于2019年交棒二代。

李兆基与李嘉诚的商海纠葛,像两条并行的轨道,撑起了香港黄金时代的骨架:一个精耕本土,一个远征海外;一个信奉“一元变八元”的资本魔法,一个追求“长和系”的百年基业。

如今,随着李兆基的离去,四大天王时代逐渐落幕,香港波澜壮阔的商战传奇也随之终结。在新世界的篇章中,香港的财富故事已由地产霸权转向科技与金融的合流。

斯人已逝,时过境迁。

太平山下,李嘉诚仍守着97岁的残局。只是无人对弈时,胜负再无意义。

小强fa30

李嘉诚也快了