你能想象吗,广州塔,这座高达600米的钢铁巨兽在电脑中突然蜷缩成蓬松的毛绒玩具……前不久,可灵AI掀起建筑地标萌化热潮,用户上传人物或物品图片,即可通过AIGC技术生成具有“反差萌”的融合视频,实现动态“绒化”效果。在AI的魔法下,建筑物不仅能一秒开花、变成剪纸,还能呈现更多奇幻形态。低门槛的交互设计激发全民创作热情,让城市地标通过数字再造焕发亲和力,也让艺术创作变得更加简单。

事实上,从绘画到音乐,再到影视创作,AI工具正逐渐打破传统艺术教育的门槛,并重新定义“创造力”的内涵。

从技法到算法:人机共创重构艺术边界

随着AI技术的突破性发展,绘画创作正经历从专业技能向全民参与的范式转型。当前主流AI绘画平台已突破传统算法局限,通过多模态学习整合全球艺术数据库,构建起“文字-图像-风格”的智能生成系统。用户无须具备绘画基础,只需输入文字描述或勾勒简单草图,系统即可在数秒内生成与专业艺术家作品媲美的图像。

记者了解到,技术迭代推动艺术创作范式革新,AI绘画系统在图像生成质量上实现质的飞跃,生成图像的细节精细度与艺术表现力已达到专业级水准。这种技术突破也改变了传统创作流程——艺术家可通过AI快速验证构思、探索风格边界,更催生出“人机协同创作”的新形态。

在音乐创作领域,人工智能技术也展现出多维度的应用潜力。通过机器学习算法,AI作曲系统不仅能够解析巴赫赋格与电子舞曲的结构差异,还能依据风格参数自主创作符合特定要求的旋律。从歌词创作到管弦乐编曲,从音乐表演到指挥调度,人工智能正在重塑音乐创作的全流程:用户只需选择曲风、配器、和声等参数,系统即可在30秒内完成完整歌曲创作;依托先进的声源分离技术,还能实现人声与伴奏的实时切换;更值得关注的是,具备多模态交互能力的AI机器人已能独立完成演唱、演奏甚至指挥任务。

中央音乐学院团队研发的音乐生成模型,前不久完成了突破性创作实践。该系统通过分析北宋名画《千里江山图》的构图技法与意境表达,结合传统音乐元素库,成功创作了中国首部人工智能交响乐《千里江山图》。这部作品将青绿山水的视觉美学转化为听觉语言,通过数字技术重构了传统艺术的表现形式,实现了“以音绘景”的艺术创新,生动诠释了“咫尺千里”的东方美学意境。据悉,该模型学习了包含民乐、戏曲、影视配乐在内的超大规模数据集,能根据图像或关键词生成音乐。“AI作曲不是替代人类,而是打开新的可能性。”中央音乐学院音乐人工智能与音乐信息科技系主任李小兵表示。

无论是AI绘画还是音乐生成,其创作机制本质上都是算法与数据的协同作用。通过深度神经网络对历史作品的模式识别与特征提取,系统能够在预设规则框架内进行艺术重构,这种创作模式既保持了传统艺术的审美基因,又为创新表达提供了技术支撑。从辅助到共创,AI正在重塑艺术创作范式。

从单一到跨界:AI重构艺术教育生态

随着AI技术的深度发展,艺术教育正经历从基础教育到高等教育的系统性变革。

羊城晚报记者走进广州华外同文外国语学校的课堂,语文课打破了学科壁垒,融合美术、音乐与科学,开展“大单元阅读”。学生围绕“自然之美”主题,为诗歌配乐、为散文绘插画,甚至用科学原理解析古诗中的生态智慧。美术教师则借助AI技术,将学生天马行空的“纳米飞行书包”“心情发光背包”创意一键生成3D模型,让想象跃然眼前。舞蹈课上,英歌舞与语文课文《黄继光》情景交融,学生在挥动英歌棒时,既感受潮汕文化韵律,又深化对英雄精神的理解。

学校总校长朱子平直言,AI技术已经广泛且深入地渗透到教学、管理等各个教育环节。“早在ChatGPT等人工智能工具兴起之初,我们就迅速组织开展了教师培训,提升教师运用AI技术辅助教学的能力。”

在AI技术赋能下,中小学各学科与艺术的跨界融合成为常态:生物课上用数字艺术可视化细胞分裂过程,数学课通过几何图形创作视觉诗歌,历史课借助虚拟仿真技术还原文物修复场景。这种立体化美育实践,正从单一课程渗透到整个教学体系,重塑着新时代的育人范式,推动中小学艺术教育从传统美育向跨学科素养培养转型。

除了中小学教育的创新探索,大学的艺术教学也在发生结构性变革。

上海戏剧学院从2024年开始就探索用人工智能技术赋能课程,与头部人工智能企业及理工科高校展开合作,进行技术的艺术驯化、数据采集等工作,将人工智能有机融入课程。浙江传媒学院在播音主持教学过程中有效运用人工智能技术,通过巧妙运用虚拟空间、精心搭建跨时空教学场景以及创新创建虚拟实验室,为日常教学活动注入了新的活力。

清华大学美术学院院长马赛指出:“美术已经深度参与到人工智能的创新和研发之中。”具备设计能力、产品理解力和编程能力的艺术人才将会受到市场的热捧,为了让学生适应市场和社会的需要,多所美术院校已经开设了艺术与科技深度融合的专业。其中,广州美术学院率先设立了“数字媒体艺术”“艺术与科技”“科技艺术”“艺术设计学”“智能交互设计”以及“智能工程与创意设计”这六个高度融合艺术与科技的专业。

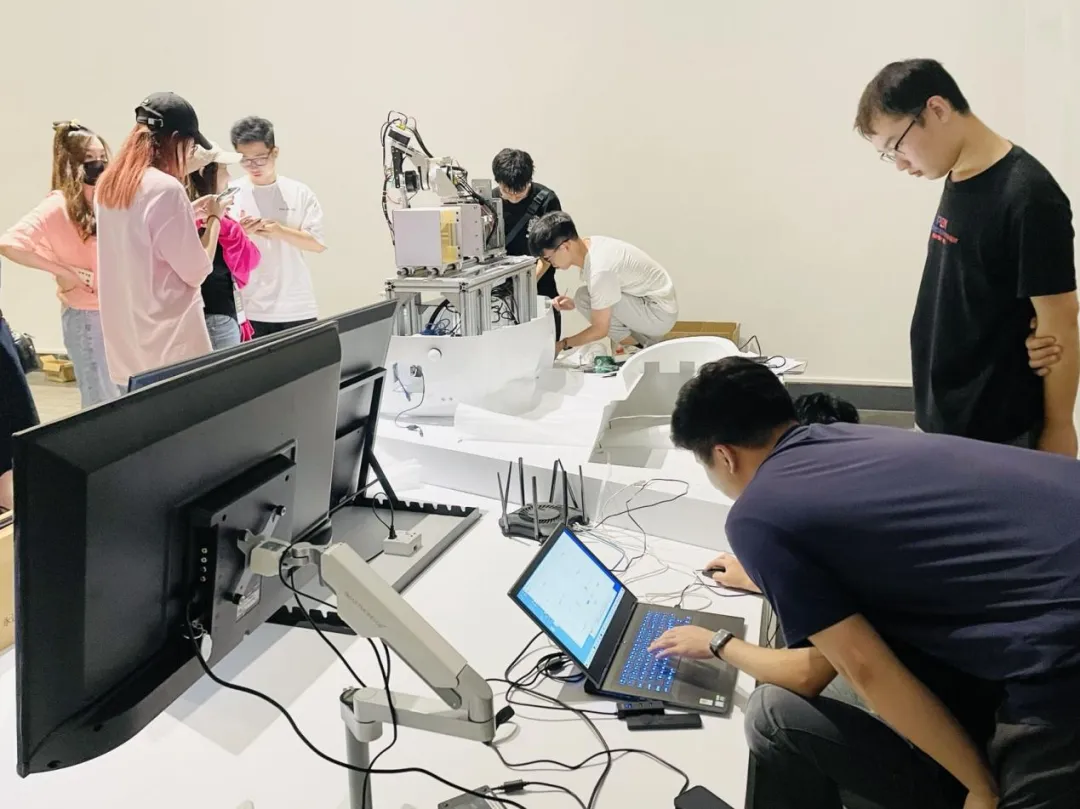

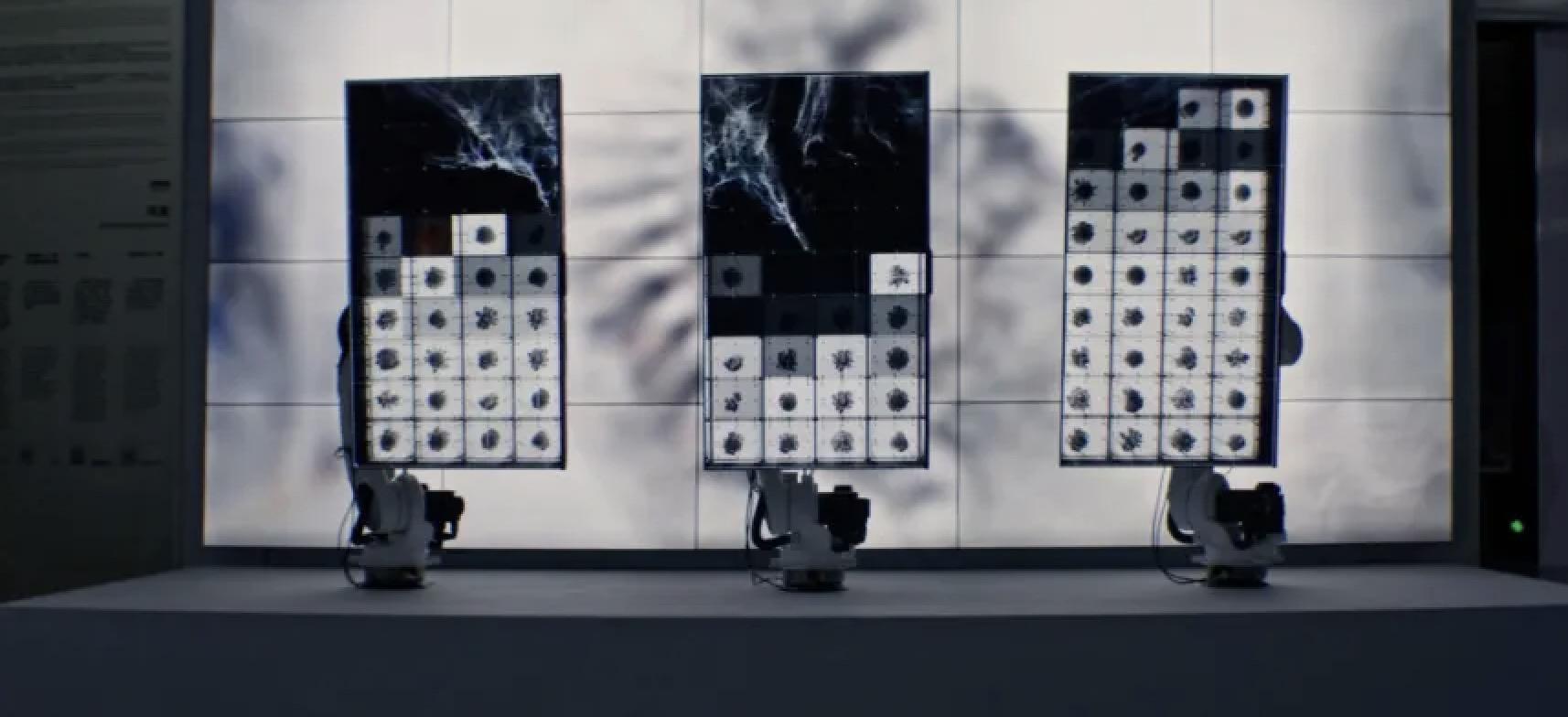

以广州美术学院为例,学校对多学科、多门类不同视域进行联动,串联科学艺术、数字媒体、数字人文等大类别的关注与思考,打破学科壁垒,启发新的视觉实验。2024年学校毕业展上,不少毕业生纷纷将目光投向“未来”,将AI与艺术巧妙融合。数字媒体艺术专业方志烨的毕业作品《人工直觉》是一件探索人工智能“直觉”演化的大型视听装置。作品将机械臂动态运动与屏幕视觉变化相结合,分析人工智能的基础框架——神经网络和机器学习,并将这些理性技术逻辑转化为视觉艺术的创作路径。作品以循环不断的实验形式,引入多模态现实数据,将其转换为叙事元素,辅以机械臂动态表现人工智能的“身体语言”,屏幕则成为窥视其意识演变的窗口。

方志烨告诉记者:“作品不仅是对人工智能与意识边界的探索,更是技术与情感融合的艺术展现。它通过对人与机器、创造者与工具之间关系的再造,探讨人工智能语境下人类社会新的认知和价值伦理,激发观者对人工智能未来可能性的深层思考。”

AI技术的迭代发展正在重塑艺术教育的范式,但艺术创作的本质始终无法被技术替代。正如上海戏剧学院播音主持专业系主任费泳在接受采访时强调:“艺术教育的核心,在于塑造独一无二的个体。”她指出,艺术创作是人类情感的载体,这种超越技术层面的精神表达,恰恰构成了人工智能难以逾越的边界。

面对前不久“文科无用论”的论调,费泳进一步阐释道:“技术越发达,人类越需要守护‘爱的链接’。艺术教育的本质,正在于培养这种超越工具理性的人文关怀,这正是‘人’的价值所在。”

当算法可以生成完美的视觉图像、谱写复杂的音乐篇章时,艺术教育更应回归其本体价值——通过情感共鸣与审美体验,建立人与人、人与世界的深层联结,它不仅关乎审美能力的培养,更是人类精神文明的基因密码。

文|记者秦小杰

图|受访者提供